対談インタビュー 殺さずに記述すること 磯野真穂(医療人類学)× 伊藤亜紗(美学)

2022年5月10日(火) 東京工業大学 大岡山キャンパス「未来の人類研究センター」

── 対象をデータや概念に置き換えて操作しようとする機械的な知のようなものが今日ますます強まっています。そうした時代の流れにあらがって、人間の暮らしの中に生まれる固有で複雑で語りにくい生の現実を汲み取ろうとする研究──いわばパスカルのいう「繊細の精神」の現代的諸実践──を取り上げようというのが、本小特集の趣旨です。

磯野さん、伊藤さんの専門領域は人類学、美学と異なりますが、研究の進め方に共通点があるように見えます。お二人とも、当事者の個別の身体から生まれる非標準的な「意味」のようなものに焦点を当て、それを自分の思考の素材そのものとして取り入れながら対象を記述するアプローチを取られています。そこに表象文化論的な面白さ、ひいては人文学としての新しさを感じ、本日の対談を企画しました。お二人は最初自然科学の領域から身体にアプローチされていたんですよね。まずはそのあたりから教えていただけますか?

磯野 そうですね。伊藤さんももともと生物学をされていたそうで、私と似ているなと思いました。私はもともと運動生理学が専門で、はっきり科学側の人間だったんですよね。そこから大転換した感があります。

伊藤 大転換は大学在学中ですか?

磯野 大学3、4年のときです。最初は運動生理学専攻でしたが、結局、生理学になっていきました。生理学の実験は、統計的な有意差で人間を考えるアプローチで、すべてを数字に換算してくんですね。最初は運動選手の筋肉パフォーマンスをどう引き出すかについて考えていたのが、次第に細分化されていって、筋肉の話になり、筋線維の話になり、筋膜の話になり、アミノ酸の話にまで下りていって、やればやるほど人間がいなくなってしまう感じがした。そういう違和感をもったまま、トレーナーになろうとアメリカに渡ったんですが、やはり違和感は取れず、人文系のところに潜り出したら、人類学に出会って専門を変えてしまった、という感じです。伊藤さんは、なぜ専門を変えたんですか?

伊藤 かなり重なるところがあります。生命の秘密を知りたいと思っても、結局それは細胞の話になり、細胞膜の話になり、タンパク質の話になり、タンパク質のチャンネルの話になり…、終わらない細分化に巻き込まれていって、大事なものがどんどん抜け落ちてく感じがありました。それで文転したという感じです。私の場合はそんなに大手術ではなく、ちょっと変えたぐらいですが(笑)。

感性の不確かさ

磯野 伊藤さんの『目の見えない人は世界をどう見ているのか』を読んだとき、「目が見えなくても“見える”」というところに、ある種の発想の転換を感じました。伊藤さんは最初から従来の美学を少しずらしたところで人間の感性を扱いたいとお考えだったんですか?

伊藤亜紗『目の見えない人は世界をどう見ているのか』(光文社新書、2015年)

伊藤 そうですね。美学は18世紀頃体系化されていったんですが、当時は普遍的な人間像が求められた時代で、人間を一般化して抽象的に考えるんです。「人間にはこれこれの能力があり、そのうちの一つが感性であり、感性はこのように働く」って。でもそこで抽象化されているものって、実のところ、食べるところ寝るところに困らず、たっぷり時間があって、芸術作品を鑑賞する機会もある、西洋の白人男性の経験に基づく人間像なわけです。それは当然、私のリアリティーとは違う。美学の本を読んでいて面白いけれど、でもそれは私にとってリアルではない、私自身はもうちょっとリアルな美学をやりたい、そう思っていました。人はそれぞれ違う体、違う環境、違う文化的な条件のなかで「感じる」ことをしている。だから私は具体的には障害をもつ人の話を聞き、その人の感じ方みたいなものを言語化することで、唯一絶対の普遍のように語られてきた人間の感性のあり方を複数化したかったんですよね。

でもね、磯野さんの本を読んで反省したところがあって。

磯野 なんでですか(笑)。

伊藤 美学では、「人に感じる能力が備わっている」ことを自明のように論じるんです。でも磯野さんの本を読んで「あ、そうか」と思ったのは、そもそもその手前があったということ。「感じる」ことは確かに人間に能力として備わっているかもしれないけれど、それが発揮できるかどうかはまた別の問題で、とりわけ現代においては、いろいろな障害をとりのぞいていかないと実は「感じる」領域まで行けないのかもしれない。「感じる」ってそんなに簡単じゃない、自明じゃない、ということを磯野さんに教わった気がして、美学者のひとりとしてすごく反省をしたんです。

磯野 伊藤さんがそういうふうに思われたのはすごく意外です。でも、確かに『なぜふつうに食べられないのか』は、摂食障害の人が「感じる」ことを放棄してしまう点に注目して書いた本です。摂食障害では、食べ物の情報があまりにも多くなり、そのことが不安になる。だから、自分の感じ方を手放して、外側の生理学的、栄養学的な情報に自分を委ねていくんですね。

磯野真穂『なぜふつうに食べられないのか 拒食と過食の文化人類学』(春秋社、2015年)

伊藤 当事者の方の「食べる」の表現がすごく面白いですよね。「食べる」と言わないで、「自分の胃に吸収させる」みたいな表現を使っていますね。

磯野 そうなんですよね。伊藤さんがインタビューされる方というのは、自分の世界を、変な言い方だけど「手放していない」というか、目が見えないなかでどういうふうにもう一度世界と関わるか、再構築をさまざまな形で試みているように思います。それに対して、私がインタビューをした拒食や過食の当事者の方は、逆にどんどんそれを「手放して」、生理学的にしていくんです。「吸収する」とか、「胃に入れる」とか。こんなに食べ物のこと考えているのに、こんなに「食べてない」ことってあるんだな、と思いました。

伊藤 私がインタビューしてきた方の語りとちょうど逆ですね。私が今までインタビューしてきた方は、「手放す」ことで「手元に引き寄せる」系なんですよね。例えば幻肢があって、手が痛いっていう人が、「私は手が痛い」って言っている間は痛いんですよ。でも、「私の幻肢がとっても腫れたがってる」みたいな語りでそれを捉えるとき、そこに距離がうまれて、痛みの感じ方がかわってくる。日本語としてはおかしいんだけど、自分の幻肢がある程度対象化できて、対話可能な相手になる。そういう人は、痛みと付き方を見つけた方だなと感じます。自分の痛みに飲み込まれてないというか。それに対して、磯野さんの「胃に吸収させる」というような表現は、胃とのあいだに距離が取れすぎていて、「わたしが食べている」という実感から遠ざかっていますね。

磯野 おっしゃる通りですね。伊藤さんがインタビューされた方は「手元に引き寄せている」のに対し、私がインタビューした方は、「他人事」というか、生理学の言葉に自分の感覚を寄せていって、その結果、「おいしい」といった感覚すらも進んで手放してしまう。

伊藤 なんでなんですかね。内臓だと、それ自体が声を発しないからか。でも、感覚がないはずの「胃の感覚」を獲得したという方もいるって…。

磯野 はい、胃よりも下に行かないように、「グッてやる」という方がいました。「胃より下に行かないようにする感覚」ってどういうことかと思いますけど、いずれにせよ、自分の世界を理解するための言葉を変えることで、感じ方まで変えてしまうわけですよね。そしてそれがフィードバックされ、また言葉に反映されていく。「胃の語り」は、それを実感させられた話でした。

伊藤さんは『手の倫理』のなかで、「私が体として存在することを発見されなくてはいけない」とお書きになっていますよね。まさに、と膝を打ったのですが、摂食障害の方にインタビューをしていると、身体を完全に見失ってしまっているな、と思うときがあります。言語化を通じて身体を発見するのではなく、逆に体重という概念や数値で自分を発見してしまう。だからその数値をコントロールすることが自分との関係のすべてになってしまう。これは、先ほど伊藤さんが、「手放すことによって取り戻している」とおっしゃっていたのと真逆ですね。言語化によって、一方では体が見失われて、もう一方は身体が再発見される。いったい何が違うんでしょうか。

伊藤亜紗『手の倫理(講談社選書メチエ)』(講談社、2020年)

伊藤 そうですね。まず中途障害の方にとっては、最初からある種の身体の喪失があるのだと思います。中途障害の方は、経験値として知っているのは健常者の体なのに、実態としては障害のある体をもつ、という二重性を生きています。いわばOSとアプリが合っていないのに、無理やりそのOSでアプリを動かさなきゃいけないみたいな感じですね。そのギャップをどうやって埋めていくかが人によってすごく違っていて興味深いのですが、この問題の複雑なところは、そのギャップがなくなってOSとアプリが一致してしまうことに、逆に恐さを覚える人がいるということです。

たとえば幻肢の方の多くは、幻肢を幻肢痛として感じていらっしゃいます。痛みなので、基本的には取りたいですし、今はVRを使って痛みを緩和する方法もあります。でもなかには「この痛みがなくなったら、喪失の喪失だ」とおっしゃる方がいる。痛みが消えてしまったら、かつて自分に手があったという事実も感じられなくなってしまう、痛みからは解放されたいけど、それを失うのもつらい、「喪失した」という事実は残したい、ということがあるんですね。その場合、元の体と現在の体とのギャップは、「手があった」という事実の証拠になる。そうやって、自分の人生の来歴を身体的な感覚として感じられるようになっている。

磯野 お話を聞いて、人類学者のポール・ラディンによるThe Trickster: A Study In American Indian Mythologyという書籍を思い出しました。彼が、紹介するネイティブアメリカンの神話では、同じ人の右手と左手が戦ったり、自分のお尻に向かって、「おならをするな」と命令をしたりするんです。それで何か問題が起こったときは、自分のお尻に向かって「おまえのせいでこんなことになってしまった」と言って怒るんですね(笑)。そうこうするなかで、その人のどこまでが自分で、どこまでが自分でないかが、徐々に明らかになっていく。つまり、これは人格と身体が統合されていく神話なんです。自分の体がどこまでか、なんて当たり前のように分かっていると思いがちだけど、その感覚は実は意外と簡単に失われるもので、失われてしまうと統合するのが難しい。幻肢の話はまさにそれだと思いました。

Paul Radin, The Trickster: A Study in American Indian Mythology (Schocken, 1987)

伊藤 そうですね。以前、二分脊椎症の方に話をうかがったことがあります。私がお話を聞いた方は、完全に脊椎が分かれていて、基本的に下半身に感覚がありませんでした。そうすると、下半身が怪我をしていないか視覚的に確認し続けるという習慣がつくらしいんです。下半身の感覚があれば、痛みで怪我に気付けるけれど、それがないから、いつも外側から、視覚的に確認する必要がでてくる。不思議なのは、視覚的に怪我を確認する癖がつくと、自分の片足から血が出ているのをパッと見たとき、痛いような気がするらしいんですよね。痛いはずはないんだけれども、痛い気がする。感覚に、「つくられている」部分がかなりあるというのは重要なポイントだと思います。「感じる」ことはもちろん重要ですが、それはたやすく失われたり、かなりいい加減に作られたりもしているんですよね。

身体、社会、ユーモア

磯野 私は人類学者なので、個々人の事例を通じて、社会全体を見るという射程の取り方をするんですけど、伊藤さんはあまり社会の話をされないですよね。それはあえてやめているんですか? 学問領域の違いなのかなとも思いますけど。

伊藤 そうですね。一人一人の感じ方に、社会的、時代的、文化的な文脈が入っていることはもちろん考えるんですけど、逆に、個を通して社会を見るかというと話が違ってきますね。

むしろ障害って、とても社会的に語られてきたんですよね。障害は最初、医学モデル、つまり「障害は特定の体に属するものであり、病院で治さなければならない」という観点で考えられていたんですが、1970、80年代頃から、社会モデルに見方が変わります。「見えない」とか「手がない」が「障害」ではなく、「見えないがゆえにどこかへ行こうとして行けない」ことや「環境が整備されてない」こと、つまりは社会と身体のギャップこそが「障害」なんだ、というふうに変わるんです。

障害者運動も、そうした社会モデルの見方を通じて起きました。障害の当事者たちが、「自分たちはこの体で生きていくんだ、それができるように社会の側が変わってくれ」というふうに、まさに自分の体を社会に向けて晒しながら発信しはじめたんです。そのおかげで法律が変わり、制度が変わりました。社会モデルは非常に重要な考え方で、その大先輩たちがあるから自分の研究もあるし、現在生きている障害者の生活も支えられている。

でも、社会運動のためにつくられる言説って、どうしてもマッチョになるんですよね。つまり、すごく単純化されていく。たとえば吃音なら、運動としては「どもりながら生きていきたい」みたいなことを言うことになります。でも実際のところ、吃音との関わり方って人によって微妙な違いがあります。たとえば、私も吃音がありますが、ふだんは頻繁に言い換えをしているんですね。「パソコン」って言わなきゃいけない文脈で、ちょっと「パ」が言えなそうだから「PC」って言おう、というような感じで、同じような意味の別の言葉に言い換えています。それって、「どもりながら生きていきたい」という吃音者運動的には駄目な吃音者で、「自分のどもりを隠している」みたいなことになっちゃうわけです。堂々としてないというか、自分の生のしゃべりをそのまま生きていないという話になっちゃうわけです。

でも、そんなこと言われても困るんですよね。小さい頃からそういうふう言い換えをしてしゃべってきて、それはもはや私の考え方や言葉の出方そのものに組み込まれている。それをいまさら変えろって言われても、行き場がなくなってしまう感じなんです。

とはいえ、社会にアピールして戦うための言葉は、単純化しなきゃいけないですよね。そうやって皆がマッチョな仮面をかぶった時代があって、制度や法律を獲得したという意味では良かったんだけど、肝心の体は置いてきぼりになってしまったんです。「体を否定してはだめだ」という思いが、「体について語ってはだめだ」というある種の抑圧を生んでしまった。私はそれがすごくもったいないなと思っています。

磯野 その場合、やっぱり運動のなかに何かユーモアみたいなものが必要ですよね。伊藤さんも『目の見えない人』の最後でユーモアの話しをされていましたが、私も似たようなことで印象に残っていることがあります。ある薬物依存症の方とお話しをしていたんですが、その方、10月9日生まれだったんです。そしたら仲間から、「もうおまえは、薬物依存になるために生まれてきたんだ」と。「ドラッグの日だ」って笑われるって言うんですね。これは今言ったら絶対アウトですよね。でも私、そうやって笑えちゃうことに一番愛があるなってすごく思ったんです。

たとえば、「盲人」という言葉は今使ったら駄目ですよね。ですけど、私よりも一回りぐらい上の方とお話ししたときに、「絶対言っちゃいけない言葉なんだけど、私のお友達にモウちゃんっていう人がいたの。盲人だからモウちゃん。モウちゃんね、本当に性格が悪かったの」と言われて。その「モウちゃん」は性格がすごい悪いから、みんなで意地悪とかして、「モウちゃん」にわざと「電気を消せ」とか言ってたらしいんですね。そしたら「モウちゃん」の方も、女の人のおっぱいとかを触りに行っちゃうらしいんですよ。「モウちゃんやめて!」と言うと、「見えないから触っちゃった」って言うんだって(笑)。

そういう揶揄いまで禁止するのはどうなのか。そういう迂回した、その場だけに通用する言葉は、残酷な言葉とは限らない。そういう「正しさ」からずれた言葉を、伊藤さんもある種、探されようとしているのかなと思いました。

── 社会運動の言葉のマッチョさという話は、磯野さんが『他者と生きる』で「人生会議」について述べられていることとも響きますね。「人生会議」は先進的なアイディアであるかのように出てきたけれども、実のところ、家で家族を看取っていた時代に、人の死に方が自然と「共同意思決定」であり、個性的であった事実を覆い隠して登場してくる。その内実は、「自分らしい死を選ぶ」という西洋型の自己選択・自己決定のモデルにすっかり置き換わってしまっているわけですね。

磯野 「社会的処方」とかもそうですよね。私はこの言葉にすごく違和感があって、これを推進している西智弘さんと一度ウェブで対話をさせていただいたこともあります。「人間関係まで専門家に処方してもらわないと、私たちはつながれないのか?」と。実際お話をしてみたら、西さんのおっしゃる「社会的処方」は、医師が関係性を処方するのではなく、医師が社会に入り込んでいくことを想定されていることが判明したのですが、「人生会議」にせよ「社会的処方」にせよ、生の来し方行く末が、医学の言葉に変換され、それが流通してゆくことには違和感を覚えます。

磯野真穂『他者と生きる リスク・病い・死をめぐる人類学』(集英社新書、2022年)

伊藤 それはこの新型コロナ以降ですか?

磯野 いえ、それ以前からです。予防医学の考えが広まり、病が「リスク」として潜在的に捉えられるなかで、健康人と病人の境目がどんどん緩んでいった。そのことが、ありふれた生活に医学の言葉の入る余地をたくさん作ったと思います。コロナ禍はそれを単に顕著に見せ、かつ加速させたにすぎない、と。いずれにせよ、生の営みの様々が医学の言葉に置き換わっていくという流れは変わらない気がします。今後は医学から発信された言葉が社会を整理していくと予想しますが、伊藤さんはどうお考えですか?

伊藤 そうですね。医学の言葉はもちろんそうだし、それにいわゆる人文社会系の研究についても、どっちなんだろうと思うことがあって。結構、医学寄りなんじゃないかとも思うんですよ。研究すればするほど上からの圧力になっていくというか。

磯野 それはご自身でも感じるときがありますか?

伊藤 ありますね。たとえば、いま「多様性」っていう言葉が非常に氾濫しています。オリンピックのスローガンや企業の広告などでも頻繁に使われていますが、この言葉の氾濫が、かえって「多様性」を抑圧していく側面があると思います。みんなが「多様性」という概念を意識すればするほど、「この人は視覚障害者だからこういう配慮が必要なんだ」みたいなステレオタイプの理解が強化される。理解が進むという意味ではいいのですが、当事者はますます「視覚障害者を演じさせられる」ようになっていく。「盲人」という、当事者の方が案外使っているような言葉が、多様性への配慮から禁止される、そういう言葉狩りのようなこともおこる。人文社会系の研究者が作り出す概念が、道徳的な規範となり、抑圧的に働いて、現場から柔軟性をうばっていくわけです。

人文社会系の研究は、既存の権威を相対化するような役割を自認するケースが多いように思いますが、実際には言葉には何かを解放する力と、逆に現実を貧しくしてしまう力があって、そのことに自覚的でありたいと思っています。多分、私と磯野さんは、概念を精緻に分析して学術的な体系化を行うことをめざすというよりは、応用的といいますか、実際の社会の中でものを考えるタイプなのかなと思います。上からトップダウン、道徳、規範みたいなのじゃない言葉の使い方っていうのを、私は考えたいし、多分、磯野さんも考えているんじゃないかな、と思うんですよね。

磯野 伊藤さんはその違いを、『手の倫理』のなかでは「道徳」と「倫理」の区別として取り上げられていますね。「道徳」っていうのはある種の普遍的なものだけど、「倫理」っていうのはある種、迷いながら価値を考えることだっていう。

伊藤 そうですね。おっしゃるとおりです。その「“モウちゃん”って言っていいんだ」ということをどう言うか、どう語るか、みたいなところに一番苦心したいというか(笑)。

うまく伝わるか分からないんですが、自分の研究を通して、ある種の「楽観性」みたいなものをどう作るか、というところが一番難しい気がします。楽観性という言葉がいいか分からないですけど、磯野さんの文章にもその種ものを感じるんですよね。たとえば、磯野さんはリスクの話を書かれているときに、リスクを宣伝したい人からすると、自分が将来病気になるかもしれないとか、交通事故に遭うかもしれないみたいな可能性が常にあるわけだけど、でも「そんなことを忘れて生きていける力が人間にはある」って書かれていますよ。あの一文すごいなと思って。磯野さんが語りたいのはここなんじゃないかと思いました。

その力をどんどんなくしてく方向に社会は向かっているし、人文社会学的な研究も様々なデータを示すなかで、その力を奪っている可能性がある。でも人間にはある種の楽観性のような力がある。それは必ずしも合理的なものではなく、生きていくために必要な力、人と人が交わっていくなかで生まれてくる力なのかなと思います。

倫理の距離感

磯野 そこの部分って、多分、伊藤さんと問題意識を共有していると思うんですよね。多様性について語られるときは、つながり合うことがすごく強調されます。個々人が結ばれる状況は確かに大切なんですけど、共感できないこと、言い換えると、「間がある」ことも大切なのではと思うんです。

極端な話ですが、よく「自分事として思いなさい」ってあるじゃないですか。そんなに全部が「自分事」になったら、世の中の悲しみを引き受け過ぎちゃって生きていけないですよね(笑)。ある種の隙間というか、切断されていることも大事なような気がします。伊藤さんが引用してくださった「忘れて生きていける力」ってそれなんです。「こっちの人はコロナになったけど、自分は多分、絶対、大丈夫だ」みたいな意味不明な自信がないと、生きていけないことがある。共感が強調される文脈では、それは「ひとごと」、良くないことにされがちです。だけどある種の共感できなさ、「自分事」になり切らなさは、共存において意外と大切なのではと思っています。

伊藤 感染リスクを恐れないというのは、未来の自分に起こる感染リスクと共感しない、ということでもありますね。自分自身と共感しないというか。

磯野 伊藤さんの『手の倫理』でも、「分かりきらない」ことの必要について触れられていたと思います。たとえば介護者と介護される側に生じてしまう、裸で触れ合うことの「居心地の悪さ」のような。隙間を持つことの方が、人間関係として、社会としては風通しがいいのかなとも思うんです。

たとえば、伝統的な暮らしをする民族というと、しっかりした社会的紐帯があって、ある種、混然一体と溶け合って暮らしているみたいなイメージがあるじゃないですか。でも、たとえばルーパート・スタッシュという人類学者にSociety of Others: Kinship and Mourning in a West Papuan Placeというエスノグラフィーがあるんですけど、そこで紹介されるのは、住居が近すぎると喧嘩になるから親族でもできるだけ距離を取って住もうとか、緊密な社会的靭帯というイメージをひっくり返す事例がでてきます。イリアンジャヤの住民の価値観からすると、都市で密集して住んでいる方がよっぽど一体感があるように見える。距離の取り方が、むしろ風通しのいい、心地よい社会を作っているわけです。

Rupert Stasch, Society of Others Kinship and Mourning in a West Papuan Place (University of California Press, 2009)

伊藤 面白いですね。この前「未来の人類研究センター」のイベントで、「未来食堂」を開いている小林せかいさんをお呼びしたんですね。「未来食堂」は神保町にある小さなお店で、一度お店に来たお客さんは、厨房にはいってバイトすることができるんです。それで50分バイトをすると、まかない1食がついてきます。3時間なら、まかない券3枚がもらえるわけですが、余った分は食堂の入り口のところに貼って帰れるんです。そうすると、他の人がそれを使って「ただめし」を食べられるんですよ。

面白いのは、「未来食堂」の雰囲気が、殺伐としていることです。そういう食堂って、一見、温かそうじゃないですか。ぜんぜん違うんです。すごく怖いんです(笑)。毎日日替わりの一種類しかメニューがないので、座るといきなり料理がドンって愛想なくおかれる感じなんです。でもそれは小林せかいさんが意識的にやっていることで、彼女は「砂場的な関係が大事だ」と言っています。砂場って、みんな自分の作業をしていて必要以上に干渉しあわないじゃないですか。

「ただめし」食べてく人がなんで「ただめし」を食べていくかって考え始めると、良くないスパイラルに入るんですよね。「この人は本当に困っていて、ただめしを食べに来ているのか、それとも困っていないのに、ただでご飯を食べようとしていきているのか」と相手を疑うモードに入ってしまう。その疑心暗鬼は、お店がつくりだしたい人間関係ではありません。それに、本当に困ってる人って、案外困っているように見えないものだし、逆に困ってない人がむしろ困ってるふりをするかもしれない。その人の内面というのは問えないですよね。だから小林さんは、とにかく自分は困っている人を助けるよっていうメッセージを発信することだけに徹して、ただめし券を使う人の「ほんとうのところ」には立ち入らないようにしよう、というスタンスを取っているんですよね。

磯野 そこを管理し始めると確かに大変なことになりますよね。困窮チェックみたいになっちゃって。

伊藤 そう。所得書いてくださいとか、そういうことを始めたら、それはおかしなことになってきます。つまり感謝されるためにやっている話になっちゃう。背後には、困っている人に施しをすることで自分が優位に立ちたい、という「贈与の毒」があります。だから、小林さんは、そこを問わない。全てがそういう共感しない距離感みたいので出来上がっている空間なんです。お店に入ったとき「いらっしゃいませ」すら言われなかったと思う(笑)。

磯野 へえ!すごい(笑)。

伊藤 それは同時に、お店がプレゼンしないということでもあります。飲食店って、よく「きょうのお勧めはこれです」とか「〇〇産の米を使用しています」とか、お店のウリをプレゼンしますよね。でも未来食堂にはそれが一切ない。だからめちゃくちゃおいしいんです。プレゼンがあると、その内容を確認するような味わい方になってしまうのですが、未来食堂はそれがないからダイレクトに味の豊かさが入ってくる。あれには感動しました。緊張してお店に入るんだけど、座った瞬間に食事が出てきて、めちゃくちゃおいしい。

磯野 そんなにおいしいんですか。

伊藤 プレゼンしていないけれど実際はすごくこだわって作っていらっしゃると思います。このまえも食べていたら、小林さんが「パクチーの炒め物作ったからたべますか?」ってトングでよそってくれて。彼女のなかでは、料理の名前すら意識されていないかもしれません。距離を取るという話と、情報なしに感じるという話、つながっているような気がします。

記述の「正しさ」

── 今日の対談のテーマの一つとして、情報と意味の違いをどう考えるか、という問いがあります。お二人とも当事者の用いる言葉の偏差にたいへん敏感だと思うのですが、情報としての言葉と、意味としての言葉の違いをどのようにお考えですか。

磯野 たとえば『他者と生きる』で書いた抗血栓療法の例は顕著だと思います。内服している薬の効き目を患者が感じ取ることはできない。でも、それに価値があると思わせるためには、ある種、効き目を「触れる」ようにしないといけない。そのときに、「血液さらさら」っていうレトリックが登場する。

伊藤 「さらさら」、面白いですね。それで何を理解しているのかっていう…。取りあえずプラスの評価ですね(笑)。髪の毛にしろ。

磯野 私もプラスの意味に感じたんですが、実際にプラスかどうか確信が持てるまで、結構調べました。例えば、ベタベタな方がいいものが、サラサラだったらマイナスになっちゃう。

伊藤 カレーが「さらさら」とか……。

磯野 そうそう。「さらさら」がデフォルトのカレーもありますけど、日本のカレーは、どろどろくらいがちょうどいいですよね(笑)。なので「さらさら」がプラスかは、フィールドワークのデータなどから、かなり何度も確認しました。

たとえば『なぜふつうに食べられないのか』で、「キャベツの過食は難しい」と書いた箇所があるんですが、そのときも、その話題がそこそこ普遍性のある現象だと言っていいか、確信が持てるまでかなり調べました。「数値として一般化できるわけじゃないけど、これはそれなりに普遍性があると言っても大丈夫だろうな」みたいな感覚が生まれるときってないですか?

伊藤 そうですね。当事者の言葉に入ってくるメタファーって、すごく面白いんですが、そこにはある程度共有可能なものもあれば、その人固有のものもあって、その見極めには、確かに結構気を遣いますね。

── 人類学はもともと、自分と異なる生活様式や意味世界を記述しようとするところから始まったわけですよね。対象をどこまで自分たちの「客観的」言葉で記述するのか、どこまで相手側の意味や実感の方から記述しようとするのか、というのは常につきまとう問題なのかなと思いますがいかがですか。

磯野 少なくとも60年代ぐらいまで、人類学では客観的な文化の描写ができることになっていたんです。でもポスト・モダンになって、今度は人類学者自身が研究の対象になってしまう。すると「人類学者はぜんぜん客観的じゃなかった」みたいなことが次々暴露されていって(笑)。さらに、それまで調査対象だった人たちが、自分の文化を民族学の目線で語るようになる。自分たち民族のことが書かれたエスノグラフィーを読んで、「これは違う!」となったり、調査地で現地の人にインタビューをしようとしたら、目の前のインフォーマントが過去の人類学者の書いたエスノグラフィを参照しながら話したり、なんてことが起こってしまう。そうすると「客観的」であるとはとても言えない状況になってきて、なかにはそれに絶望して人類学をやめた人もいた、という話を指導教授から聞かされました。

その後、詩のような論文が出されたり、ご法度だった“ I ”(私)が多用される論文が出されたり様々な試行錯誤がなされましたが、結果的に今はバランスを取っている感じがあます。客観的になりきることは無理だけど、だからといって全部無理なわけじゃない、という。まあ当たり前なんですけれども(笑)。

記述の客観性という問題に絡むんですが、医療人類学者として違和感を感じ続けてきた言葉に、「正しい」があります。医療の文脈では、「正しい理解」「正しく理解する」といった言い回しが頻用されるんですが、それは「正しく恐れる」みたいに、感じ方にまで拡大されることがある。

伊藤 「正しく怖がる」──、すごいですね。感じ方に「正しさ」を求めて。

磯野 そうなんですよ。コロナ禍で専門家がしばしば使う言葉のひとつがこれでした。この表現を掲げる人は、自分が「正しく」怖がっている自信があるのだろうと思うのですが、その自信はどこから来るのか、と。

伊藤 「正しく恐れる」と言うときは、「データ的な正しさ」が「道徳的な正しさ」に乗っかる感じですよね。「感じる」ことをむしろ否定しているというか。直感的に思ったことじゃなく、データから判断して行動を変えなさいよ、っていう。

磯野 おっしゃる通りで、そこが少し素朴な気がするんです。正しいデータを与えて理解させれば、おのずから正しい感じ方が立ち上がる、みたいな、素朴な前提を感じます。

以前、HPVワクチンについて、一般向けのステートメントを作る仕事に少し関わりました。そこでもやはり、「正しくエビデンスを理解した人が、ワクチンを恐れて接種しないなんてことはあり得ない」という前提がある。正しい理性の上には正しい感性が立ち上がる、理性の次に感じ方、感性がくる、ということになっている。それって、美学的にはどうなんですか?

伊藤 美学は、「データ化できないものとか、概念化できない残り物みたいなものが、絶対、存在する」という立場です。でも私は、感性がそんなにパワフルなものじゃないということを磯野さんから教わったところで。感性って、簡単に理性の言いなりになるというか、抑圧されてしまうものですよね。

本当に混乱している人はむしろ言葉を必要とする、というのはインタビューをしていて感じることです。私がインタビューする人って、自分が何に巻き込まれているか全然見えなくて、カオスのなかにいて、だから言葉が必要なんですよね。言葉にしたい、ではなく、言葉がないと生きていけない、というくらい。私もコロナのパンデミックが始まって、まだウイルスの正体がぜんぜん分からないころは、結構そういう感じでした。すごく怖がりなので、自分や家族とかが、それこそもう死ぬんじゃないか、みたいなことを、結構思ってしまった。そのときに「世界で起こっている現実を誰か言葉にしてくれ」と思いました。それは医療の言葉とかではなく、ウイルスとの「戦争」とか観念的なことでもなくて、「今起きているこれは何なのか、どういうことを考えればいいのか」ということを、もうちょっと本質的に言い当ててほしかった。

コロナだったら全世界の人が同じような状況にあるから、みんなで知恵を出して、「これは何なのか」って考えればいいんですけど、病気や障害の場合って、本当にその人だけなので、さらにもっと不安だと思うんですね。美学で問題になるのは、言葉にしてもなお残る余剰みたいなものなのですが、それが言えるのはすごく余裕のある状況だと思うんです。当事者の方たちにはそんな余裕がない。「病名が与えられたけどぜんぜん安心できない、何が何だか分からない」みたいなときに、言葉を必要として探しているんですよね。そういう意味での言語化を必要としていると思います。

磯野 先日『ADHD大国アメリカ つくられた流行病』という本を読んでいたんですが、そこに「緩慢な認知テンポ」(SCT)という新しいADHD(注意欠如・多動性障害)のことが書いてありました。多動のADHDに対して、SCTは「遅さ」としてあらわれる。動きや認知がゆっくりしているせいでやるべきことが終わらない症状を指すんだそうですが、こういうカテゴリーができると、言葉を探して困っていた人はある意味助かりますよね。「私は病気だったんだ。私のせいじゃなかったんだ」と。すると今度は、そこで生成された言葉が、正しい理解、といった言葉とともに流通してゆくようになる。

アラン・シュワルツ『ADHD大国アメリカ つくられた流行病』(黒田章史・市毛裕子訳、誠心書房、2022年)

伊藤 そうですね。その「カテゴリーが与えられて安心する」という側面も重要だと思うんですけど、自分の研究自体は、カテゴリーと関係ない部分を見ていきたいというのがあります。たとえば、その人が持っている趣味と、障害に対する付き合い方は、結構リンクしていたりするんですよね。趣味だけでなく、その人の仕事や家庭環境とか、障害と直接関係ない、個人的な要素との関係で、その人にカテゴリー的に与えられた障害の再解釈みたいなことが起こる。そのなかで当事者が自分なりの工夫を見いだしていく過程みたいなところが、私にはやっぱり面白くて、そこに光を当てたいなというふうに思います。

そういう意味で私は、社会の制度より、もうちょっと一人一人の認識を変えることのほうに可能性を見いだしているのかもしれないですね。

「生成」の問題

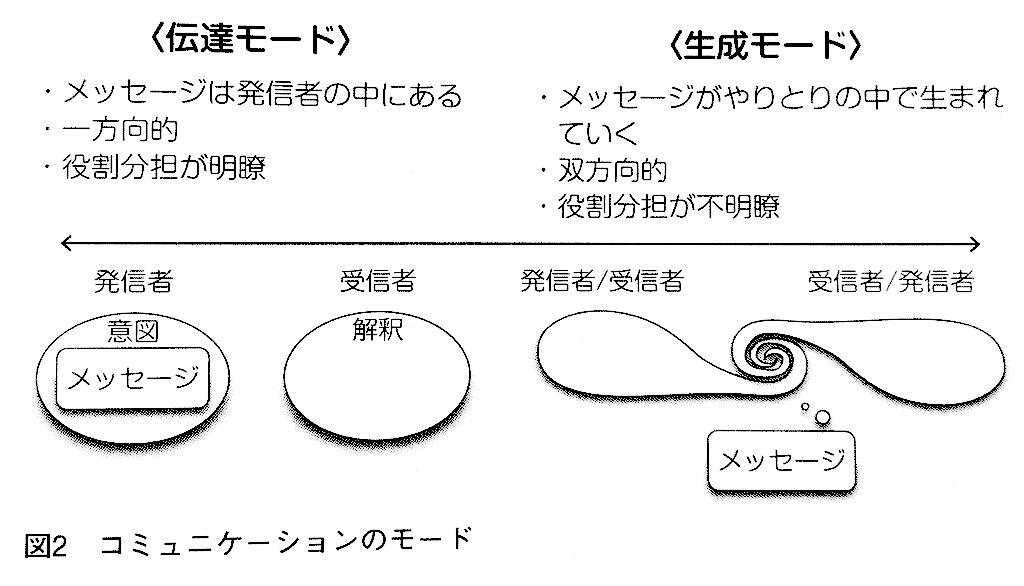

磯野 伊藤さんは『手の倫理』の中で「生成モード」と「伝達モード」のお話をされていますよね。混沌としたところから、何らかの言葉が手探りで立ち上がっていくのが生成。でも生成した後、それを他者と共有し、流通させたくなる段階があると思うんです。そうすると「伝達モード」が現れてくる。

伊藤亜紗『手の倫理』(前掲書)120ページより抜粋

あえて批判的な見方をすると『手の倫理』の中の「生成モード」って、ともすると、全体主義的な方向に行くときもあるように思うんです。強権なリーダーが上から指示するのではなく、その場からフワッと立ち上がったものが人々を拘束し、気付いたら全体主義的な状況が生まれるということは、とくに日本にはよく当てはまる気がします。そのあたりはどう思いますか。

伊藤 確かにそうですね。杓子定規な「道徳」に対して、「倫理」は価値が定まっていないときにこそ生まれるもので、「どっちなんだろう」という曖昧な状況を通じて、「生成」が生まれてくる。それが、おっしゃるとおり、「冷静に考えたらそんな判断しないよね」っていうものをつくり出しちゃうことも確かにありえますね。

磯野 例えば、コロナ対策として、お店に置かれたアクリル板とか、ビニールシートとか、別に政府が設置しろと言ったわけではない。でも何となくそうしないといけないような雰囲気が「生成」されて、それが固定化されてしまった。

それは伊藤さんのおっしゃる「生成モード」とは異なるものなのかもしれませんが、実は私も著作の中で、「生成モード」と似たような話をしているため、自戒を込めて、場合によっては怖いこともある、と考えているんです。

伊藤 そうですね。「生成」だけじゃ駄目で、同時に理念やシステムみたいなものが必要なんだと思います。良い偶然は偶然には起きないんですよね。そのために何をするべきかをやっぱり考えなくてはいけなくて。さっきの「未来食堂」も、結局ひとつのシステムをつくって、人の振る舞い方を具体化しているわけですね。一見、「生成」的に何か良い状況が起こっているように見えて、実はその背後にすごく細かいシステム設計がある。それをちょっと変えるだけで、「人間とはこういうものだ」という定義がまるきり変わってくる。私はそういう小さな具体的な事例にものすごく興味があります。

磯野 「理念」というのはいい言葉ですね。「生成」が起こるためには、その背景にそれを支えているものがないといけない。それが「理念」であったり、システムであったりする。ちょっと変な例かもしれませんが、救急病院に行くとそう思うときがあります。私が救急病院で具合の悪い人と会話できるのって、結局、周りが整然とした環境をつくってくれているからこそだなって。救急病院という、不測の事態を処理するための「理念」とシステムがあるからこそ、私はそこで「生成モード」で会話をし、一回きりの「私たち」に至ることも起こりえる。

伊藤 多分、人間に純粋なボトムアップはないと思うんですよね。自分の現在形の情報だけで本当に動けるのかというと、そう単純ではなくて、「ここではこうしたほうがいいんじゃないか」という別の基準もやっぱりどこかで入ってきている。自分の行動は、自分の現在系の情報とは何か違う視点からのジャッジを経て、刻々作られていく。そして、その自分の他の視点というのが、どこかで全体主義的なものを生み出す危険というのは、大いにありえるんじゃないかと思います。

磯野 これも少し違う観点からの投げかけですが、伊藤さんの場合、「生成」に希望をもって書かれていて、私も自分の著作ではそちらに寄っている自覚があるんですが、地方でフィールドワークをしていると、「呪い」とか「恨み」みたいなものが、「生成」や利他的行動の隣に同居しているように感じることがあります。

例えば、畑で作ったものを分け合うという「利他」が生成モードで根付いた地域で、同時に村八分のようなこと起こる。これは私のフィールドワークではないですが、自分の捕った獲物は全部他人に分けるという利他的な行為が当たり前の地域に、呪いや恨みを放出する装置が同時に備わっていることは珍しくありません。助け合って生きるということと、おどろおどろしい部分は、意外と接合していて、その二面性は切り離せないと思うんですね。伊藤さんは「利他」の研究もされていますけど、その点についてはどう思われますか?

伊藤亜紗編著『利他とは何か』(集英社新書、2021年)

伊藤 それは思います。「利他」の研究をすると、「懐かしい」みたいな言われ方をされることがあります。「利他」は生産性とは違う基準で人間や社会をとらえる視点ですから、新自由主義的な価値、あるいは前近代的な価値に通じている。でもおっしゃるとおり、地方や田舎に行けばそういうものがあるのかというと、ぜんぜんそんなことはない。たとえば沖縄には伝統的に「模合」という相互扶助的な文化があって、それは一見するとやさしさのように見えるけれども、その背後には「主張をしないほうがいい」とか、「目立たないようにしたほうがいい」という意識もあると言われています。だから「利他」を「地方のあたたかさ」みたいな幻想の産物にしないよう気をつけないといけない。

それに比べて、東工大で理工系の研究者と「利他」の話をするのはすごく楽なんです。たとえば、植物って、「与えている」というわけではなく、ただいろんな養分を自分で作って、余った分は他の個体にどんどん垂れ流している。それを欲しがって、他の生き物なり菌なりが植物に集まってくる。「与える」ことなしに、ものすごく利他的な存在なわけですよね(笑)。そこには「自分」みたいなものがないから、すべてが純粋な代謝の問題として進む。それがすごく分かりやすくて。

そうした植物の「利他」は、ある種の理想だけど、人間にはどうしてもできない。やっぱり自分の財を蓄えたいとか、何か受け取ったら返さなきゃとか、そういう自意識や社会性があって、それが支配/被支配という贈与の毒を生み出します。人間の利他は難しくて、どろどろしている。だからこそ面白いんだとも思いますが(笑)。

人文研究をどう応用するか

── 今日の対談で、お二人は研究の「応用」に関心があるという話がありました。今考えている今後の「応用」の方向性やテーマなどがあれば伺えますか。

磯野 私は今、「情報」という観点から新型コロナのフィールドワークをやっています。伊藤さんも、最初コロナがものすごく怖かったっておっしゃっていましたけど、ほぼ言葉でしか情報が入ってきてないような状況下で、人の行動がどうなるのか、どのように実感がつくられていくのかを、調査しています。

従来の医療人類学の研究ですと、これは「ナラティブ」と呼ばれる領域に入るのですが、「ナラティブ」という言葉の弊害を感じる時が多々あります。今は「ナラティブ」ではなく「情報」という概念から分析をしてみたいと考えています。

伊藤 私は、この一年だと、テクノロジーと身体に関する本を書いています。理工系の研究者と共同研究をいろいろやっているので、その内容をまとめています。今まで「できない」ことが面白いと思っていたんですけど、「できる」世界も、結構、面白いような気がしてきて。

たとえばNTTコミュニケーション科学基礎研究所に、柏野牧夫さんという研究者がいて、いろんなスポーツ選手の運動能力などを研究しているんですけど、スポーツ選手のパフォーマンスは、本人が思っているのと実際ずれているんですね。たとえば、元巨人の桑田選手は、毎回の投球フォームのゆらぎがかなり大きいらしいんですよ。30球「同じように」投げてくださいと言っているのに、最初と最後で14センチぐらいリリースポイントが違うとか。あるいはカーブを投げるとき、本人曰く、親指でボールを上に跳ね上げ、中指で下方向にこする、みたいなことしているらしいんだけど、実際ハイスピードカメラで撮ると、親指を使ってないし、人差しでこすっているんです。

桑田選手のすごいのは、イメージと体がずれている、「ずらせる」ということで、体に勝手に探求させられるんですよね。これがマシン・タイプのピッチャーだと、自分の投げ方を100%コントロールしようとするから、体を統御する精度はすごく高いんだけど、ちょっと調子が狂うとイップスのような状態になってしまう。現実の空間は、毎回条件が違うわけじゃないですか。マウンドがいつもより掘ってあったり、湿気があったりとか。桑田選手の場合、イメージがすごくざっくりなんですよね。だから逆に体に任せられている。環境の違いに対応して、フォームを毎回、無意識に微調整する。だから結果が同じになるんですね。

磯野 面白いですね。本人はコントロールできていると思ったら、むしろ全然できてないっていうことですもんね。

伊藤 そうです。でも、だからこそコントロールがいいんですよ。テクノロジーが介入するときにありがちな間違いは、「正しい」投球フォームを、逐一体に教えるということで、トップレベルの選手の場合、そうやって体にアテンションを向けること自体が正解とは限らないんですよね。

磯野 摂食障害の場合って、完全にコントロールしようとして、不確定な状況に全く対応できなくなるわけですからね。

伊藤 そうですね。だから、むしろ摂食障害をなくすときに、「テーブルセットどうしよう」みたいなことをやらないと、その能力を引き出せないですよね。そんな「できる」世界の面白さについて、今は書いています。

磯野 変転する環境とどう身体を折り合わせていくか、ということですか?

伊藤 柏野さんの言い方だと、「体の土地勘がすごい重要だ」、と。一本の道、最短距離をみんな探すけど、毎回、毎日身体のコンディションは違うので、むしろ「ちょっとその辺、散歩する」みたいな土地勘があると、いい探索ができる。現在地が分からなくなっちゃうけれど、土地勘があれば、「こっちを修正しておけば大丈夫」っていうのがわかる。

磯野 私の早稲田のときの運動生理学の指導教授がすごく変わった人で、「俺は絶対、運動はしない」と。だけど「生理学的に疲れないペースで走り続ければ、トライアスロンだって完走できる」という仮説を作り、実験室でこの呼吸数、この心拍数だったら完走できるという、疲れないペースを割り出したんです。でも、結果はダメだった(笑)。データに基づく指針だけあっても、変転する周りの環境に適応できず、結果棄権になったんです。

伊藤 「できる」の面白いのは、環境の条件にその都度フィットするという即興的な部分がかなり多くを占めていることです。能力としての「できる/できない」はほぼ意味がなくて、実践でそれを発揮できるかというところが重要なんです。

SONYコンピューターサイエンス研究所の古屋晋一さんは、ピアニストの演奏技能の研究をされていますが、コンサートでたまたま弾いたピアノに、自分が弾きたいと思ったイメージをいかにうまくフィットさせられるかが大事だとおっしゃっていました。「このピアノは高音があんま出ないから、最初、思っていたイメージよりも、低音をちょっと強調するように変えて弾こう」とか。「うまい」ピアニストは、弾き始めて数秒でそういう調整ができるんだそうです。その辺を考えたいなっていうのが、直近の研究テーマです。

磯野 運動生理学を学んだ後に人類学を専攻して思うのですが、人文学は「そもそも」を考えるのが得意ですよね。伊藤さんもご経験があると思うんですが、例えば、企業が新規事業を考えるとき、「そもそも○○とは何だろう」といった問いの持ち方はあまりしないようなんです。「こういうふうにやったら売れますよ」といったマーケティングみたいなものは得意でも、「そもそも私たちがやろうとしていることって何だろう」という根本のところを掘り下げることは意外とやらない。そんなことを企業の方とお話しさせてもらうと感じます。

伊藤 すごく上流ですよね、私たちが関われるのって。

磯野 そうですね。本当に一番初めのところ。この前も「遊具とは何か」みたいな話をしたんですけど。「遊ぶって何だ」みたいなところから考えて、そこから遊具のあり方を考えるといったことをしました。情報工学系の方と伊藤さんが共同されるっていうのは、すごいいいコラボなんだろうなと私は思いますね。

伊藤 ありがとうございます。そうですね。どうしても、測りやすいものを測ってしまいがちなんですよね。でもそれが本当にターゲットとしている価値、たとえば「幸福」をあらわしているのかどうか、ということを問うていくのが人文学の仕事かなと思います。今までは、理系と文系の共同研究って、最後に文系が呼ばれるケースが多かったんですよね。社会実装するときの、この段差をなくしてくれてっていう。社会科学の人は制度設計などを通じて実装部分に関わることができるんですけど、人文学は上流の、最初の取っ掛かりのところ、良いパラメーターを設定するところでしか関われないんです。

磯野 ええ。付け加えるならば、最初の取っ掛かりのところと、社会実装する際に必要なメッセージの作り方、届け方でも協力することができそうです。そう考えると、終わりだけでも、初めだけでもなく、最初から最後まで伴走させてもらえると、多様な協力が可能になりそうです。

── 本日は長時間にわたって貴重なお話をありがとうございました。

(了)