オンラインシンポジウム テクストを建てる、イメージを歩く

日時:2020年9月12日(土)14:00-17:30

オンライン(Zoom)開催

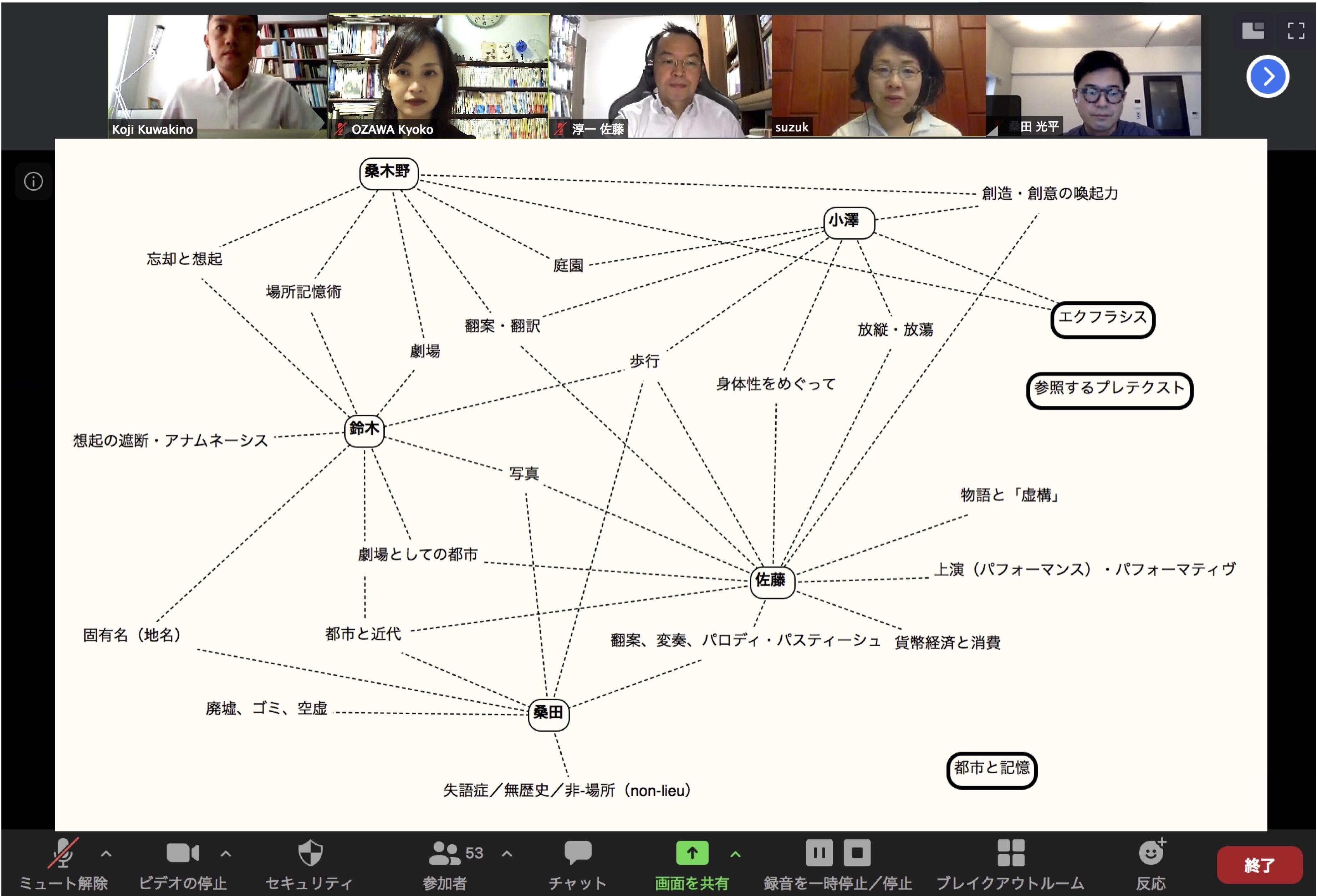

登壇者:桑木野幸司(大阪大学)、小澤京子(和洋女子大学)、佐藤淳一(和洋女子大学)、鈴木賢子(東京工芸大学)、桑田光平(東京大学)(登壇順)

企画・主催:科学研究費補助金(基盤研究C)研究課題「啓蒙主義時代から19世紀前半までのフランスにおける建築図面・図表の思想史的意義」(研究代表者:小澤京子)

共催:和洋女子大学日本文学文化学科、和洋女子大学日本文学文化学会

このシンポジウムでは、テクスト(言語的な表現)とイメージ(視覚的な表現)、そこに現れ出た都市や建築や風景などの空間の表象、そのなかでの経験や知覚や記憶という共通のテーマ系に基づき、初期近代から現代まで、イタリア、フランス、日本、ドイツといった地域を対象としている研究者に登壇を依頼した。それぞれの思考の場から「テクストを建てる、イメージを歩く」という共通テーマにアプローチすることで、共時的な星座配置のようなものを浮かび上がらせることが、このシンポジウムを企画した目的である。

幕開けとなる最初の発表は、初期近代イタリアの建築史・美術史を専門とする桑木野幸司による、「アゴスティーノ・デル・リッチョの理想庭園論における建築エクフラシスとinventio」であった。16世紀末に執筆されたリッチョの主著『経験農業論』は、大部の百科事典というべき書物であるが、そこでは読者から「発想inventio」を引き出す工夫が凝らされていたという。なかでも、実在する庭園の要素を組み合わせて、架空の理想庭園のありさまを文章で描写した部分は、「勧告的エクフラシス」と呼ぶべきものであり、古代からの修辞学の伝統を踏まえつつ、初期近代固有の革新が含まれている、と桑木野氏は言う。ここでは、事典はただ固定された知識を得るためのものではなく、読者が自在に創造を行うためのツールであり、またそのテクストは、理想的な庭園や建築の空間を書物のなかに築造するものであった。この発表を通して、初期近代の書物と修辞技法、そして「庭園」が有していた創造的な機能が明らかとなった。

続いて、「イメージとテクストにおける都市表象」をテーマに、主にフランス18・19世紀の建築構想を研究している小澤京子が、「歩行によって風景を拓く:ディドロを中心とする18世紀のテクストから」と題した発表を行った。ディドロの風景画論にたびたび登場する、「風景画の内に入り込み、散歩する視点から絵画を記述する」という特徴的な部分に着目し、これを「旅」と「歩行」というフランス18世紀の思想とテクストを貫くテーマ系のなかに位置づけるものである。ここでは、ディドロの「散歩」も、サドの「旅」や諸々のユートピア紀行記、ルソーの「孤独な散歩」と同様に、既存の権力やヒエラルキーを外れた場で「歩行によるテクスト空間」が発生していることが確認された。参加者からチャットで寄せられたコメントも、ディドロの「絵の中の散歩」がはらむリベルタン(自由主義、放埓)性の指摘など、重要な示唆に富むものであった。

三つ目の発表は、谷崎潤一郎をはじめとする日本近代文学を専門とし、文学と演劇の翻案関係というアプローチに基づく研究も多い佐藤淳一による、「『痴人の愛』ナオミというイメージ、テクスト:川口松太郎による劇化を視座に」である。ゲームやアイドルなどのサブカルチャーも含め、様々に「翻案」されてきた『痴人の愛』ヒロインのナオミ。その最初の劇化である川口松太郎脚色の戯曲(1926年発表)のテクスト分析から、ナオミというキャラクターそのものの「パフォーマー」としての性質と、文学作品の「翻案」における現実と虚構の複数のレベルの重層とを見出す発表であった。佐藤による著作『谷崎潤一郎 型と表現』も、谷崎のテクスト群に通底する、一種演劇的な「型」のあり方を看破したものと見受けられる。単なる「文学作品の劇化(アダプテーション)」という観点にとどまらず、谷崎のテクストそのものが胚胎している演劇性もしくは演技性という重要な論点を示唆する発表であった。

四人目の発表は、現代ドイツ文学、イメージ分析、歴史・記憶とトラウマ表象を専門とする鈴木賢子による、「W. G. ゼーバルトにおける都市の記憶術」である。これは、歴史学の課題に文学や芸術からのアプローチを試みた作家ゼーバルトによる小説『目眩し』(1990年)と『アウステルリッツ』(2001年)を、場所記憶術という観点から読み解くものだ。ルネサンス時代の哲学者ブルーノの著作『聖灰日の晩餐』のロンドン道中記を、「記憶術文学の嚆矢」と規定したF. A.イエイツの理論を補助線に、ゼーバルトのテクストに沿ってプラハの街を丹念に辿り、そこに記憶劇場の末裔としての貯蔵庫や、想起のトリガーとなるモティーフ、さらには記憶を遮断するような契機を見出す鈴木の発表は、テクスト内の「精神のトポグラフィー」を鮮やかに描き出すものであった。

最後は現代フランス語圏文学と芸術などの研究を手がけてきた桑田光平の発表、「パリに終わりはないのか?:En quête d’une ville(都市を探して/都市の調査)」である。19世紀半ば以降、文学や芸術にとって神話的な都市であったパリ。ヘミングウェイの示唆的な一節「パリには決して終わりがない」から始めて、桑田氏は主に1990年代から2020年までの現代フランス語作家たちの描き出す「パリ」を縦断してゆく。アポリネールの詩を下敷きに、パリの陳腐化した名所を酩酊状態で「旅行/トリップ」するロランの『ゾーン』(初出1995年)。「地図上の白い部分」という虚無が隠蔽するもの、失語症的(infra-langagière)なものを浮かび上がらせるヴァセ『白書』(2007年)。郊外の大型ショッピングモールという、歴史の蓄積することのない「非-場所」(マルク・オジェの概念)を語り手がぶらつくエルノー『見て、あの光を』(2014年)。ヴァセとエルノーの師でもあるペレックの、パリの一つの場所に定位し、infra-ordinaire=並-以下にあるものを描き出す試み。ソルマンの『パリ北駅』(2011年)。失業を機にパリで探偵業を始めた主人公が、すでに生じた事件ではなく、「そこにあったはずのもの」を調査するエシュノーズ『ジェラール・フュルマールの人生』(2020年)。パリで迷い続けながら、亡霊的なものに邂逅し続けるモディアノ『1941年。パリの尋ね人』(1997年)や『眠れる記憶』(2017年)…… いずれのテクストでも、パリは「調査(enquête)」の対象であり、絶えず求められ続ける(en quête)が、本当の姿は見つからず、調査はつねに「旅」となる、と桑田氏は結論づける。

総合討論と質疑応答では、すべての発表に「エクフラシス」──テクストとイメージの関係であると同時に、記憶に対する刺激であり、場の持つ力によって様々な想起が惹起される──という共通テーマが見出されること、またとりわけ新型感染症により移動が制限されている現在、テクストやイメージにおける「歩行」という本シンポジウムの主題は、身体の移動の自由と精神の自由との繋がりを示唆していることなどが確認された。5つの発表の連関、および2020年にこのテーマを思考することの意義が、明確に浮かび上がった瞬間であった。あらためて、ご登壇いただいた4名の研究者、そして当日ご参加いただいた方々に感謝申し上げたい。