「フランスの良質」をめぐる覚書──「フランス映画のある種の傾向」前史

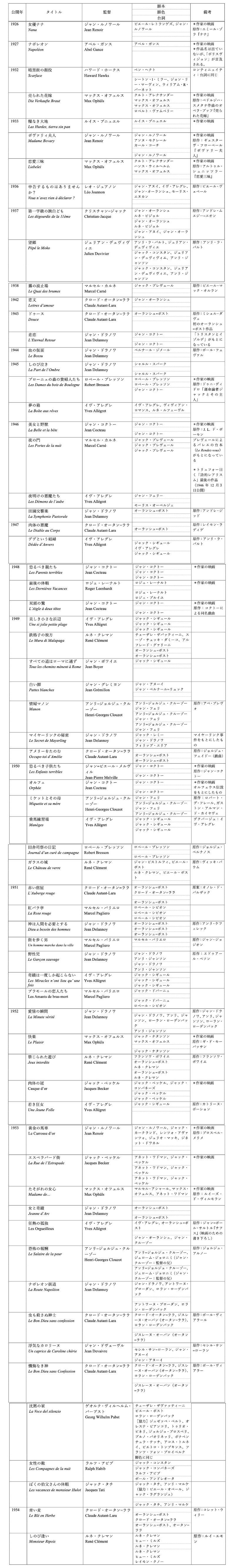

フランソワ・トリュフォーによるあまりにも有名な論考「フランス映画のある種の傾向*1」(1954)は、おおよそ「良質の伝統[la « Tradition de la Qualité »]」に対する批判だと理解されている。もちろんそこに議論の余地はないが、「良質の伝統」あるいは「フランスの良質[la « Qualité française »]」という言葉の指す意味は実のところ年代や文脈によって様々である。したがってすでに数えきれないほどの論者によって考察されているこの論考を、ここでは一度「フランスの良質」をめぐる議論の流れのなかに位置付けてみたい。トリュフォーが向けた批判の先を歴史的な流れに沿って検討し、「ヌーヴェルヴァーグのマニュフェスト*2」とまで言われながらしばしば論の曖昧さが指摘されるこの文章から、1954年1月における主張の「新しさ」を浮かび上がらせることがこの覚書のささやかな目的である。なお、本稿の最後には「フランス映画のある種の傾向」言及作品一覧(全67作品)を参考資料として付けた。ここでの議論と照らし合わせてみれば、トリュフォーの想定する「フランスの良質」がより可視化されるはずだ。

*1 François Truffaut, « Une certaine tendance du cinéma français », Cahiers du Cinéma, n˚ 31, janvier 1954. 本稿での引用箇所の訳は筆者によるが、訳するにあたり山田宏一訳「フランス映画のある種の傾向」(『ユリイカ』第21巻第16号、1989年)を参照した。

*2 Michel Marie, La nouvelle vague, une école artistique (Paris : Armand Colin, 2017), 51.

「フランスの良質」に関する精緻な歴史的書物を上梓したジャン・モンタルナルによれば、映画に対する「良質」の言葉自体は映画祭や賞の設立に伴い1930年代にはすでに使用されていた*3。しかしフランス映画にとってその言葉が重要な意味を持つようになったのは1940年代に入ってからだと指摘する。「フランスの良質」の語はとりわけフランス解放以降、映画業界紙「レ・フィルム・フランセ」や映画批評誌『レクラン・フランセ』、フランス国立映画センター(CNC)や労働組合の会報、さらには法案といった多岐に亘る場所で使用されるに至った*4。著者はその状況を、戦後のフランスに降りかかった様々な問題──技術的・財政的危機(深刻な資金不足)、経済的危機(ブルム=バーンズ協定(1946年5月28日)に伴うアメリカ映画の大量流入)、政治的危機(政治的対立による映画産業の混乱)、文化的危機(映画製作における国家の介入)──がもたらした一つの結果だと分析している*5。要するに、「フランスの良質」は何より非常に政治的な意味合いを持ち、国内においても対外的にもフランス映画の地位向上を目的として積極的に使用されたのである。そしてその「良質」に結び付けられたのは戦前に高く評価された作品、例えば1937年のヴェネツィア国際映画祭で最優秀外国映画賞を受賞したジュリアン・デュヴィヴィエの『舞踏会の手帖』(Un carnet de bal, 1937)のような映画だった。

*3 Jean Montarnal, La « Qualité français », un mythe critique ?(Paris : L’Harmattan, 2018), 36.

*4 Ibid., 29.

*5 Ibid., 29-71.

こうして戦後まもないフランス映画は戦前のフランス映画に回帰しようとした。それはつまり映画会社の倒産や製作本数の激減といった暗黒時代を抜け出し、自然主義を特徴とする「フランス派」映画を確立した「詩的レアリスム」が目指されたということである。そしてこの戦前から戦後のフランス映画にみられる連続性を、ジャン=ピエール・バロは後に「良質の伝統[Une tradition de la Qualité]」と呼んだ。

バロが「良質の伝統」と題した論考を発表したのは、1953年に出版された『フランス映画の七年』においてである*6。そこではジャン=ルイ・タルネイ、アンドレ・バザン、ジャック=ドニオル・ヴァルクローズ、アンリ・アジェルなど当時活躍していた批評家たちがそれぞれ1945年から1951年までの「フランス映画の七年」を総括した。タルネイは序文でこの本の目的について、複数の批評家が様々な観点から「作品を分類し、一般的傾向を明らかにし、新しい傾向を見抜くための観点と[作品や物語の]骨組みを提示することである*7」と述べている。

*6 Jean-Pierre Barrot, « Une tradition de la qualité », in Sept ans de cinéma (Paris : Cerf, 1953), 26-37.

*7 Ibid., 6.

論考「良質の伝統」のなかでバロは、一言で言えば職人的な監督による完璧な作品──ここで対置されるのはしばしば不完全さを伴うアヴァンギャルドの作品──を「良質」な映画として提示した。「良質」に関する最もわかりやすい基準は、いかに欠点がないかであった。バロは「良質の伝統」の系譜に位置する監督として11名の名前を挙げ、そこから共通点を探っている。ここで留意すべきはそのリストである──言及順にルネ・クレール、ジャック・ベッケル、クリスチャン=ジャック、ジャン・ドラノワ 、ジャン・フォレ、アンリ・カレフ、ジャン・ドレヴィル、ジョルジュ・ランパン、アレクサンダー・エスウェイ、マックス・オフュルス、アンドレ・ズヴォバダ。モンタルナルも前述の著作で指摘するように、このリストがトリュフォーの批判した「良質の伝統」を体現する監督と必ずしも一致しないのは明らかである。バロはその分類のなかに例えばクロード・オータン=ララもイヴ・アレグレも入れておらず、逆にトリュフォーが「作家」と呼んだベッケルやオフュルス、あるいはトリュフォーが言及しなかった、クレールやクリスチャン=ジャックに比べてキャリアの短い監督たちを組み込んでいる。

ではバロの想定した「フランスの良質」とは具体的にどのようなものか。ここでもまた複数の問題系を考慮する必要がある。モンタルナルはそのリストの選定について手短に二つの要因を挙げている。一つは美学的問題で、アンリ=ジョルジュ・クルーゾー、デュヴイヴィエ、イヴ・アレグレの不在についてはその作風からいわゆる暗黒レアリスムに属すること、ルネ・クレマンの不在については形式主義的探求からアヴァンギャルドの系譜に位置付けられること、オータン=ララの不在については作品が文芸映画に分類されうることから説明できるとしている*8。もう一つはイデオロギー的問題である。バロはユダヤ系のルーツを持ち、戦中はレジスタンス活動を積極的に行っていた。また、戦後にアメリカ映画の大量流入を許す「ブルム=バーンズ協定」が締結されたときも『エクラン・フランセ』の編集長として異を唱えている。モンタルナルはそれゆえ、バロによって選ばれた監督は全員が左翼的思想の持ち主であり、同じ志を持って映画に関わっていた人間だったと考察している*9。

*8 Montarnal, op.cit., 94-95.

*9 Ibid., 95.

前者の解釈にはもう少し検討の余地がありそうだが、要するにバロにとって重要なのは、美学的には「詩的レアリスム」に内在するフランスらしさ、イデオロギー的には映画製作に対する抑圧への抵抗と映画産業におけるフランス映画の確立だったといえる。それは戦後すぐにみられた「良質」と共通点をもつが、バロの論考で際立つのは「職人」の語である。とりわけ結語として置かれる一文は最も明瞭に「良質」な映画を作る監督とは何かを示している。

フランスの製作における一つの様式、一つの良質の伝統を維持するため、優れた芸術家も誠実な芸術家もすべて非の打ちどころのない職人として惜しみなく貢献している*10

*10 Barrot, op.cit., 34.

つまりこれまでの議論と合わせて考えるなら、バロが「フランスの良質」と呼ぶ作品とは、検閲や製作システムの抑圧に屈することなく*11、自然主義的な主題を選択し、それを職人的な手腕によって完璧な形で描き出した映画だと考えられる。だからこそ、クリスチャン=ジャックのフィルモグラフィー──「性質の異なる作品の集積」──を挙げ「どの分野も彼から逃れられないのだ!」と評価するのである*12。このように様々な性質を持つ作品を一つの主題のもとに落とし込むこと、それこそトリュフォーが批判した方法であった。さらに付言しておきたいのは、バロが想定した「良質」な映画とは、決して文芸作品でもなく、脚本家が主導権を握る映画でもなかったということだ。むしろバロが見ていたのは「職人」としての監督である。

*11 バロは「フランス解放以降、検閲は徐々に不自由さをあらわにしている」(ibid., 28.)と述べている。実際、フランスにおける検閲が強い力をもっていたのは占領軍とヴィシー政府による二重の検閲下にあった占領期よりも、むしろ戦後だったと言っていい。

*12 Ibid., 34.

以上のように、「フランスの良質」という言葉は状況によって意味や基準を変化させつつも敬意を込めて使われてきた。だからこそトリュフォーによる「フランス映画のある種の傾向」は「事件」となったのである。とはいえアントワーヌ・ド・ベックが指摘するように、「フランスの良質」に否定的な意見を投げかけたのはトリュフォーが初めてではない*13。例えばバロの論考が発表される5ヶ月前に、ミシェル・ドルデーは『カイエ・デュ・シネマ』誌で「フランスの良質」を痛烈に批判している。

*13 Antoine de Baecque, « Contre la « Qualité française », autour de l’article de François Truffaut », Cinémathèque ˚4, automne 1993, 54.

クリスチャン=ジャックの『愛すべき御婦人たち』(Adorables créatures, 1952)の批評として書かれたその文章は、「映画は死んだ」というなかなかショッキングなタイトルを持ち、「フランス映画は質のもとに死んだ」という一文で始められている*14。ここで批判の的となっている「フランスの良質」とは、「完璧すぎる」映画である。どういうことか。

*14 Michel Dorsday, « Le cinéma est mort », Cahiers du cinéma, n˚16, octobre 1952, 55-58.

[「良質」の映画の作り手たちは]いい主題やそこに伴う洗練を好むがゆえに、もし偶然何かが起こったとしても、それは洗練のもとに殺されてしまう*15

*15 Ibid., 55.

ドルデーのいう完璧すぎる映画とはつまり、「つまらない」映画のことである。戦後フランス映画は戦前の映画を「猿真似」しており、それゆえ「映画の新しい姿や形」が生まれない。作り手はただ観客に心地よい時間を過ごさせるための映画を作り、観客はいかに笑えるかを重視する。当時フランスで称賛を得ていた「完璧すぎて、すべてが洗練され、良い映画で、整っており、味のない」作品にドルデーは憤慨していたのである*16。

*16 Ibid., 55.

1952年2月から当時『カイエ』の編集長を務めていたアンドレ・バザンの家に住み、同年12月末に「フランス映画のある種の傾向」の第一稿(当初のタイトルは「軽蔑の時代、フランス映画のある種の傾向についての覚書」)をバザンに提出していたトリュフォーが、ドルデーによる批評を読んでいなかったとは考え難い*17。実際トリュフォーは「フランス映画のある種の傾向」において「他所で絶賛されている映画を貶すのはスキャンダルを起こしたいからではない。観客が新しい概念の映画──『黄金の馬車』(ジャン・ルノワール)や『肉体の冠』(ジャック・ベッケル)、『ブローニュの森の貴婦人たち』(ロベール・ブレッソン)や『オルフェ』(ジャン・コクトー)──を理解できないのは、「心理的レアリスム」の存在があまりにも深く根付いたことによると確信しているからである*18」と書いており、進化を見せないフランス映画の状況にドルデーと共通の危機感や憤りを感じていたと考えられる。また、トリュフォーが『終電車』(Le Dernier métro, 1980)を撮る一つのきっかけともなったバザンの論集『占領期のフランス映画』に寄せた序文では*19、「偉大な5人の監督がフランスを離れたことで何人かの新人監督が誕生したが、「ヌーヴェルヴァーグ」とみなされることはなかった*20」、そして、「25人の監督が占領期の4年間にデビューの機会を得たにもかかわらず、続く1945年から1959年までの14年間ではジャック・タチ、ジャン=ピエール・メルヴィル、ロジェ・レーナルト、イヴ・シャンピ、アレクサンドル・アストリュック、マルセル・カミュの登場を見ただけである*21」と振り返っている。その記述からは、進展の可能性があったにもかかわらず変化を望まなかったフランス映画の状況に対する歯痒い思いが読み取れる。

*17 アントワーヌ・ド・ベック、セルジュ・トゥビアナ(稲松三千野訳)『フランソワ・トリュフォー』原書房、2006年、96-98頁。

*18 Truffaut, op.cit., 1954, 26.

*19 ド・ベック、トゥビアナ、前掲書、479-480頁。

*20 François Truffaut, preface to Le cinéma de l’occupation et de la résistance, by André Bazin (Paris : 10/18, 1975), 25-26. なお「偉大な5人の家督」とは、ジャン・ルノワール、ルネ・クレール、マックス・オフュルス、ジャック・フェデー、ジュリアン・デュヴィヴィエを指す。

*21 Ibid., 30.

さて、ここまでの議論を踏まえると、「フランス映画のある種の傾向」でまず注目すべきは、文章の冒頭でトリュフォーが「良質」な映画を、「詩的レアリスム」に代わって現れた「心理的レアリスム」に基づく「脚本家の作品」と説明していることだろう。トリュフォーは具体的にオータン=ララ、ドラノワ、クレマン、イヴ・アレグレ、マルセル・パリエロの名前を挙げ、「これらの監督たちの成功、失敗は、監督たちが選んだ脚本の出来に左右され」、したがって「『田園交響楽』、『肉体の悪魔』、『禁じられた遊び』、『乗馬練習場』、『街を歩く男』は本質的に脚本家の映画である」と述べている*22。さらに続く部分は論考での批判対象とその特徴を明確に示している。

*22 Truffaut, op.cit., 15-16.

フランス映画が進歩したのは明らかだが、それは本質的に脚本家と主題の革新、文学の名作に対してとられる大胆さ、一般的には難解な部類に入る主題に敏感に反応し、それを観客が受け入れることへの自信に起因するのではないか。

それゆえここで問題となるのは脚本家、正確には「良質の伝統」に育まれた「心理的レアリスム」の源泉となった脚本家たち──ジャン・オーランシュとピエール・ボスト、ジャック・シギュール、アンリ・ジャンソン、ロベール・シピオン、ロラン・ローデンバックたち──である*23

*23 Ibid., 16. ここでの「進歩」とは戦中から戦後にかけての変化を指す。「戦中から戦後にかけてフランス映画は進化を遂げた。それは内部の力によって進化し、「詩的レアリスム」に代わって「心理的レアリスム」が台頭した」(p. 15)

前述したように、占領期はフランス映画が独自の力で進化する可能性のあった時期だった。しかし実際に起こったのは監督ではなく脚本家による脚本の洗練であり、その状況にトリュフォーは異議を唱えた。だからこそ脚本家たちが貢献した作品、とりわけアダプテーション作品が問題となるのである。こうしてトリュフォーはこの14頁の論考で67作品もの映画──そこには「作家の映画」も含まれる──に言及し、アダプテーションの方法へと議論を展開させていく。「現代小説の取るに足りない持ち味であるニュアンスや凝った言葉で脚本を飾る」やり方は、関心が映画ではなく文学の方へ向いている。「正当なアダプテーションは映画の人間にしか書けない*24」。このように主張するトリュフォーは、何より映画というメディウムの追究を重視していた。

*24 Ibid., 20.

したがって「フランス映画のある種の傾向」は文芸映画批判というよりも、フランス映画の「停滞」に対する批判として読まれるべきだろう。トリュフォーは「停滞」の原因を「脚本家の映画」に見て取り、その実践がいかに映画から離れているかをアダプテーションの内実を例に示そうとしたのである。

最後に、トリュフォーがアダプテーションの仕方に目を向けたのは、ほとんど共通認識となっているようにバザンの影響、とりわけ「『田舎司祭の日記』とロベール・ブレッソンの文体論」(1951)の影響が大きい。しかし、映画そのものの進化に関心のあったバザンと「映画的手法」に関心のあったトリュフォーには、やはり理論家と作り手の違いとでもいうべき僅かなずれがあったと推測できる。その点についてはさらに「フランスの良質」とはまた別の問題系、すなわち1940年代から1950年代にかけて盛んに行われたアダプテーションに関する議論と合わせて考察する必要がある。

参考資料:「フランス映画のある種の傾向」言及作品一覧(67作品)

*表はCiné-Ressources (http://www.cineressources.net/recherche_t.php )および作中のクレジットを参照して作成した。

原田麻衣(京都大学)