リチャード・セラのドローイング実践における版画の役割

アメリカの彫刻家リチャード・セラ(Richard Serra, 一九三八 - )は、巨大な金属板を加工して作られる彫刻作品によって知られるが、彫刻制作と並行して一九六九年から現在に至るまで約五〇年間にわたりドローイングの制作も行ってきた。日本では昨年二〇二〇年におよそ二〇年ぶりとなるセラのドローイング展が開催され、国内では鑑賞の機会が少なかったセラの作品が改めて鑑賞される貴重な機会となった。

ところで、セラがこれまで発表してきた「ドローイング」は、一般的にその語から連想される素描や線画とは大きく性質の異なるものも包括している。それは巨大な黒いキャンバス地が展示室の壁を覆うインスタレーションや、版画工房で制作される版画までを含む。ただしセラは、画帖に描きためた作品制作前のインスピレーションや制作後の作品の姿を描いたスケッチを「ドローイング」と呼ぶことを拒み、作品として公開することに消極的であった*1。その背景には、イェール大学大学院絵画科を修了後に絵画と決別したセラの、絵画的な表現や鑑賞態度に対する強い批判意識があると思われる。彫刻実践においても、セラは「図と地」の関係を想起させる配置を避け、完成した作品の写真によるドキュメンテーションにも懐疑的だった。セラにとってのドローイングは、彫刻作品の習作ではなくむしろ、二次元空間における空間的な鑑賞体験の可能性を探求するための一つの独立した表現に向かっていった可能性がある。

*1 以下のインタビューを参照した。The Menil Collection, “Conversation with an Artist: Richard Serra,” (February 11, 2016), accessed February 1, 2021, 1:01:16 minutes. https://www.youtube.com/watch?v=hZQfcdzkQ7k&t.

セラに見られるこのドローイング概念の多義性と特殊性は、これまでの回顧展や批評、先行研究で認められてはいるものの、その変遷の背景について十分な分析が行われてきたとは言い難い。とりわけセラが八一年に版画工房での共同制作を本格的に始動し、その後のドローイング実践に版画技法を取り入れるようになってからは、作風に大きな変化が訪れている。セラのドローイング実践におけるこの転換点を改めて捉え直し、その変遷の要因となった状況と美学的背景を考察することは、セラの彫刻家としての仕事をよりよく理解することにもつながるだろう。

そのため本稿では、セラのドローイングのなかでも、版画というメディアとの出会いと、八〇年代以降の版画技法を活用した実践の展開に着目しながら、次のような問いに迫っていくこととする。セラがもし、再現的なスケッチのような描画を避けながら、二次元空間上に描いたもので空間的な鑑賞体験を作り出したとするのなら、この彫刻家は、なぜこの矛盾をはらむ難題を自らに課したのか、あるいはどのようにそれに応えようとしたのか。

1 セラのドローイング概念

彫刻実践とスケッチ

まず、版画工房での制作を始める以前のセラが、ドローイング実践をどのように捉えていたかを整理しておきたい。大学院で絵画科を修了してから四年が経った一九六八年、彫刻における「絵画性」を乗り越えるために様々な制作を行う中で、セラは自身の彫刻作品の素材として初めて金属板を採用する。一辺約一五〇センチメートル、厚さ三ミリメートルほどの大きな鉛板を展示室の壁に貼り付けるように鉛のポールを用いて固定するところから始まった、この《Prop〔プロップ〕》シリーズは、やがて展示室の角により厚みのある金属板を差し込み、あるいは複数枚を互いに立てかけて自立させるという形で発展していく。

金属板の使用について、セラはそれが「線を引く」という行為を三次元空間の中で捉えた最初期の実践であるという点で、自身のドローイングと結びついていると述懐している*2。展示室において垂直に立てられた金属板は、ある角度からは大きな「面」として空間を制御し、鑑賞者の身体に立ちはだかる一方で、ある角度からは空間をカットするように走る細い「線」としても表れてくる。鉛板の使用により、展示空間での鑑賞者の身体の動きに合わせて「線—面—線」というように、形態への知覚が刻々と変化することに、セラは注目していたのである*3。

*2 Richard Serra, in interview by Garry Garrels, “An Interview with Richard Serra” (2010), in Richard Serra Drawing: A Retrospective (Houston: Menil Collection, 2011), 68.

*3 Richard Serra, in interview by Lizzie Borden, “About Drawing: An Interview” (1977), in Richard Serra Drawing: A Retrospective, 61.

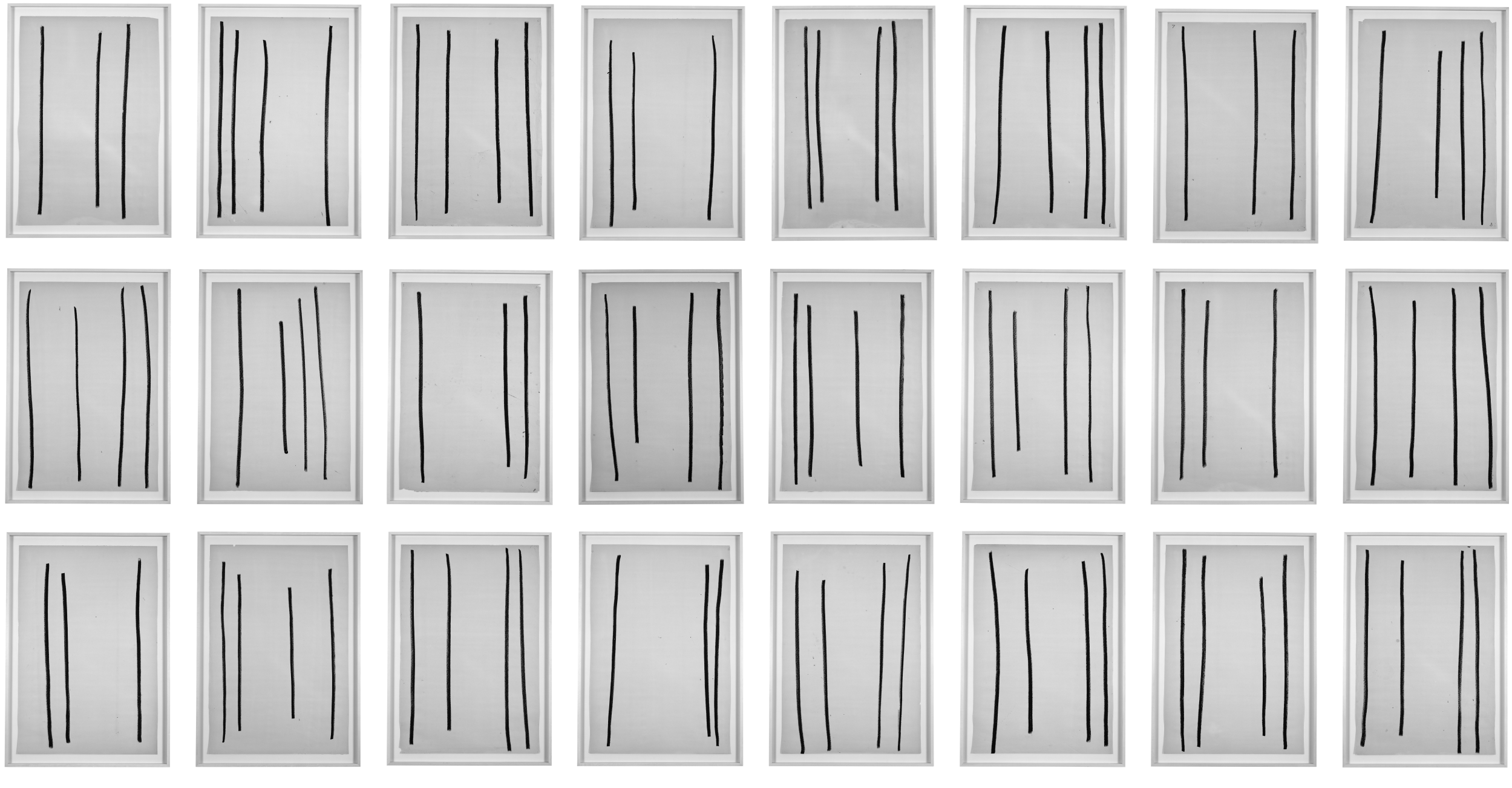

当時、彫刻家としての活動を開始したばかりだったセラは、彫刻制作の前後に副次的なスケッチとしてのドローイングも描いていた。先述したように、セラ自身はこうした再現的なスケッチを単なる「メモ」として捉えていたために作品としての価値を見出していなかったが、一九七二年に描かれた複数のドローイング《Drawings after Circuit〔サーキットの後のドローイング〕》【fig. 1】は、セラの後年のドローイングを予感させるような空間性の意識が表れているという点で重要であるように思われる。それは、展示室の四隅に高さ二.四メートル、幅七.三メートルの巨大な鋼板四枚を差し込んだ同年の彫刻作品《Circuit〔サーキット〕》【fig. 2】の制作後に、二四枚のページに描かれたものである。

その画面にはそれぞれ三本から四本の垂直線が引かれ、その配置と線の間隔はページを通して微妙に変化している。その彫刻作品の形態とドローイングにおける線の間隔の変化を結びつけて考えれば、その各列は展示室の一つの角から別の角へと空間の端を歩きながら彫刻の中央部を捉えた時の知覚の変化を描きとめていることがわかる。セラはここでドローイングにおいて三次元空間での彫刻の鑑賞体験を捉えるために、連続する複数のページをフィルムのコマのように用いることで、微妙に異なりつつ反復する線をシークエンスとして描き出しているのである。

Fig. 1 リチャード・セラ《Drawings after Circuit》1972 年、新聞印⽤紙にペイントスティック(24 枚)、各 91.4 x 61 cm。作品 © Richard Serra/Artists Rights Society (ARS), New York/JASPAR, Tokyo G2474 写真:Robert McKeever

Fig. 2 リチャード・セラ《Circuit》1972 年、熱間圧延鋼板(4 枚)、各 2.4 m x 7.3 m x 2.5 cm。作品 © Richard Serra/Artists Rights Society (ARS), New York/JASPAR, Tokyo G2474 写真:Balthasar Burkhard

《Drawings after Circuit》において、セラは自らの知覚の変化を機械的に描きとめているが、一方で彼はこのように安定したフレームで捉えられた空間が、実際に鑑賞者に経験される空間とは異なるものであることを当然承知していたように思われる。セラは自身の映像作品制作について問われたインタビューで、「誰かがカメラと一緒にスロウ・ドリー(移動式撮影台機)を使っていたり、短縮された空間へとだんだんと入っていったりする時、私にはそれが自分は入って行けない平らな平面の上のイリュージョンに関わっているように見える」と語っている*4。こうした態度に鑑みれば、決まったフレーム数の中で等しいサイズの線を用いて知覚の変化を捉えた《Drawings after Circuit》もまた、セラにとっては平面における三次元空間の表現の限界を露わにするものだったと考えられる。そうした限界を乗り越えることを試みたのか、セラは後に「インスタレーション・ドローイング」と呼ばれるサイトスペシフィックで巨大なドローイングの制作へと移行していく。

*4 Richard Serra, in interview by Annette Michelson and Clara Weyergraf, “The Films of Richard Serra: An Interview,” October 10 (1979), 73. 和訳文は以下から引用のこと。大前美由希「リチャード・セラのフィルム作品 :『彫刻的フィルム』批判からみる作品制作態度」、『哲学』、第一三五集、二〇一五年三月、一二五頁。

インスタレーション・ドローイング

Fig. 3 リチャード・セラ《Abstract Slavery》1974 年、ベルギー産リネンにペイントスティック、289.6 x 538.5 cm。作品 © Richard Serra/Artists Rights Society (ARS), New York/JASPAR, Tokyo G2474 所蔵:クレラー・ミュラー美術館(オランダ、オッテルロー) 写真:Robert Mates and Paul Katz

一九七四年、セラは第一作目のインスタレーション・ドローイングである《Abstract Slavery〔抽象的隷属〕》を制作した【fig 3】。高さ約三メートル、幅五メートルにもおよぶ当作品は、巨大なキャンバス地を黒いペイントスティックで塗りつぶした後に、展示空間に合わせてその場でカットし、設営された作品である。

壁一面を占めるように黒く覆い、鑑賞者を圧倒するような存在感を獲得しているこうしたセラのドローイング実践について、美術史家・美術批評家のイヴ=アラン・ボワはおおよそ次のような見解を示している。インスタレーション・ドローイングは、「地」として機能しうる白い壁の上にありながらも、そのスケールによって「図と地」の関係を逃れ、さらに展示室の水平線を意識した配置によって、異なる質量とバランスの効果を探求している。そのことによってセラは、展示室という所与の空間の中にまた別の空間を作り出すことに成功している、と。ボワはこのように、「グラフィック分野におけるセラの最も挑戦的な発明」として、インスタレーション・ドローイングを高く評価した*5。

*5 Yve-Alain Bois, “Descriptions, Situations and Echoes: On Richard Serra’s Drawings,” in Richard Serra: Drawings = Zeichnungen: 1969-1990: Catalogue raisonné = Werkverzeichnis, (Bern, Switz.: Benteli, 1990), 18.

確かにそれは、セラの空間的な鑑賞体験への関心を従来のスケッチとは別の仕方で実現したものであった。セラは一九七七年のインタビューにおいて「私はもう紙に印をつけることはしたくなかった」とその制作の背景にあった心情を語っている*6。また、一九九二年のインタビューでのインスタレーション・ドローイングをめぐる以下のやりとりは、当時の作家の美学的関心を考えるうえで示唆的である。

*6 Serra, in interview by Lizzie Borden, “About Drawing: An Interview” (1977), in Richard Serra, Drawing: A Retrospective, 63.

リン・クック: この作品における時間の問いは、持続〔duration〕についてのものですか。つまり、実際に空間を体験しながらその空間の性質を測ることがどのようなことであるかを理解する、ということを意味するのでしょうか。

リチャード・セラ:持続だけの問いではありません。持続というのは節目のつけられた時間〔measured time〕を意味します。時間の知覚というのは、時間の中での現前〔presence〕についての特定の気づきや、方向付け〔orientation〕と/または方向喪失〔disorientation〕に基づいています。

リン・クック: というと、ある意味で、知覚を早めることを含むような…。

リチャード・セラ:高めるということにしましょう。*7

*7 Richard Serra, in interview by Lynne Cooke, “Interview by Lynne Cooke,” (1992), in Writings/Interviews, (Chicago: University of Chicago Press, 1994), 255.

ここでセラは、インスタレーション・ドローイングによって鑑賞者に経験される時間は、安定したシークエンスとして客観的に捉えられるだけでなく、むしろ断絶によって意識されるがゆえに、不安定なものでもあると主張している。展示空間に合わせて最も効果的であると思われる形で制作される巨大なインスタレーション・ドローイングは、鑑賞者が身を置いているその展示空間自体を所与のものとせず、むしろ空間そのものを問い直させる。そのような仕掛けを作ることで、セラは鑑賞者の時間的・空間的な知覚を「高める」効果を追求しているのである。

しかしながら、八〇年代半ばになると、それまで意欲的に制作されていたインスタレーション・ドローイングの実践は次第に減少していくこととなる。ドローイング作品のスケールは小さくなり、そして再び支持体の紙の上に形が表れるようになるのである。ボワは再び紙に描かれるようになったそれらのドローイングを、展示室での空間的な鑑賞体験を問題化したインスタレーション・ドローイングとは扱っている時間性が異なるとして区別する。紙に描かれた図としての形は、必ずしも直接的にセラの彫刻を再現するものではない。しかしながら、彫刻をめぐる記憶を喚起するような効果──「存在しない彫刻の痕跡*8」を描き出す働き──を持っているとボワは述べる。

*8 Bois, “Descriptions, Situations and Echoes: On Richard Serra’s Drawings,” 28.

〔ドローイングという過去の形式で過去の時間性を想起させるものを描くという──引用者〕この哀愁を帯びた等価性は、セラがサイトスペシフィックな作品では──それが現在の時間の展開を必然的に伴うものであるために──伝えられなかった追悼〔mourning〕の感覚を効果的に使っている*9。

*9 Ibid.

こう述べるボワは、インスタレーション・ドローイング以後のセラの作品を、サイトスペシフィックな作品のように鑑賞者の身体をもってその都度経験されるような時間性ではなく、記憶や過去の時間性をめぐる表現であると結論づけた。しかし、セラのその後の活動は、ボワのこの結論を再考させるような側面を持っているように思われる。

2 ドローイングと版画の出会い

版画制作へ向かう背景

一九七二年、セラはロサンゼルスに位置する版画工房ジェミナイG.E.L(以下ジェミナイと表記)を初めて訪れる。もともとタマリンド・リトグラフィ工房でテクニカル・ディレクターを務めていたケネス・タイラーの独立によって一九六五年に設立されたジェミナイは、ジョセフ・アルバースをはじめとする多くの作家が集まる、活発な共同制作の場となった。セラは八〇年代に入るとほぼ定期的にジェミナイでの制作を続けていくこととなり、次第にインスタレーション・ドローイングの実践と入れ替わるようにして、版画技法がドローイングの中心を占めていくようになる(以下では、セラが版画の技法を取り入れて制作したドローイングをそれ以前の実践と区別して、「版画ドローイング」と呼ぶことにする)。

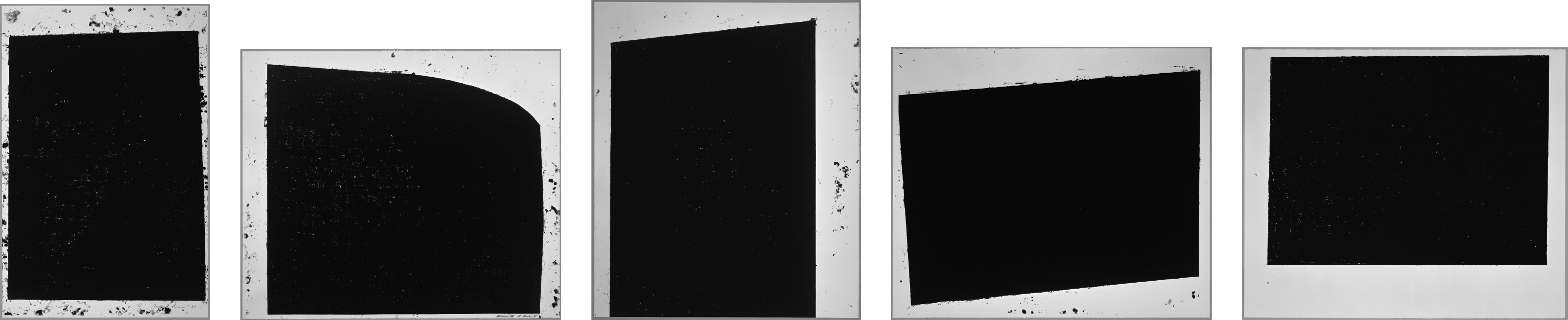

Fig. 4 左からリチャード・セラ《To Bobby Sands》1981 年、リトグラフ、エディション 14 + 5 AP、152.4 x 101.6 cm、《Back to Black》1981 年、リトグラフ、エディション 20 + 7 AP、133.3 x 154.9 cm、《Malcolm X》1981 年、リトグラフ、エディション 14 + 5 AP、156.2 x 133.3 cm、《The Moral Majority Sucks》1981 年、リトグラフ、エディション 16 + 5 AP、133.3 x 154.9 cm、《Bad Water》1981 年、リトグラフ、エディション 15 + 5 AP、133.3 x 157.5 cm。作品 © Richard Serra/Artists Rights Society (ARS), New York/JASPAR, Tokyo G2474 Courtesy: Gemini, G.E.L.

Fig. 4 左からリチャード・セラ《To Bobby Sands》1981 年、リトグラフ、エディション 14 + 5 AP、152.4 x 101.6 cm、《Back to Black》1981 年、リトグラフ、エディション 20 + 7 AP、133.3 x 154.9 cm、《Malcolm X》1981 年、リトグラフ、エディション 14 + 5 AP、156.2 x 133.3 cm、《The Moral Majority Sucks》1981 年、リトグラフ、エディション 16 + 5 AP、133.3 x 154.9 cm、《Bad Water》1981 年、リトグラフ、エディション 15 + 5 AP、133.3 x 157.5 cm。作品 © Richard Serra/Artists Rights Society (ARS), New York/JASPAR, Tokyo G2474 Courtesy: Gemini, G.E.L.

一九八一年、ジェミナイに戻ったセラは《To Bobby Sands〔ボビー・サンズに〕》、《Back to Black〔⿊に戻る〕》、《Malcolm X〔マルコム X〕》、《The Moral Majority Sucks 〔モラル・マジョリティは最悪〕》、《Bad Water〔バッド・ウォーター〕》とそれぞれ名付けられた五点のリトグラフを制作する【fig. 4】。それらは、それぞれ約一五〇センチメートル×一三〇センチメートルのアルシュ水彩紙に、リトグラフによって黒い面を描き出した作品群である。その黒い面のフォルムは作品ごとに異なっている──それらは微妙に角度がつけられ歪んだ台形として、また《Back to Black》においては上辺が柔らかなカーブを描く形として表れている。注目すべきは、このシリーズは、《Drawings after Circuit》のように、ある一つの特定の彫刻作品をめぐって作られたものではないが、五つの画面が見せる微妙な形の揺らぎがシリーズとして提示されていることである。

セラがこうした版画ドローイングを生み出したきっかけを考えるのに、インタビューでの次の言葉は有益だろう。

…はい、確かに私は紙のドローイングへと戻りました。それには単純な理由があります──ドローイングを通して空間や場所、文脈を扱うため、インスタレーション・ドローイングを制作するための会場を与えられるということはあまりないのです。それでも、まだドローイングを描く必要はあるわけです*10。

*10 Serra, in interview by Garry Garrels, “An Interview with Richard Serra” (2010), 78.

セラは、紙を用いたドローイングへの回帰、すなわち版画工房での制作が本格化したことの理由のひとつに、サイトスペシフィックな作品の制作場所・機会の不足があったことを明らかにしている。一九七〇年代後半から公共彫刻の設置を巡り激しいバックラッシュに晒されていた彼は、とりわけ八〇年代半ば以降、アメリカ国内でのコミッションの仕事の機会に決して恵まれていたわけではなかった。彫刻プロジェクト、インスタレーション・ドローイングのコミッションが減少するにつれ、セラはそれまでとは異なるドローイング実践に注力するようになっていく。こうした背景から、場の固有性を前提とせずに成立し、かつ非再現的なドローイング表現の探求へとセラは向かうことになったのではないか。また、こうしたセラの関心と、版画というメディアの特性は、どのように結びついていくのだろうか。

版画とシリアル化

当時セラが版画に関心を向けたことは決して偶然ではなかったはずである。一九五〇年代に抽象表現主義の作家たちが版画への関心を育てはじめ、「六〇年代に入ると流行の絵画そのものが『版画的』になっていった」ことで、一九六〇年代のアメリカでは既にリトグラフをはじめとする版画への注目が高まっていた*11。版画工房は、新たな絵画表現の可能性に満ちていたのである。

*11 杉野秀樹「アメリカの石版とジェミナイ」『ジェミナイ版画工房の軌跡』一九九〇年、ザ・コンテンポラリー・アートギャラリー、五頁。

版を用いた制作によっては、一つの形を複数刷ることが可能になるだけでなく、同一の素材を用いて異なる形をシリーズとして描き出すことが容易になる。すなわち、絵画的実践のシリアル化──複数の異なる作品を、ある要素において関連するものとして組織すること──が可能性として立ち上がってくるのである。一九六八年には、ロサンゼルスのパサデナ市美術館では「シリアル・イメジャリー」と名付けられた展覧会が開催され、ジェミナイとも馴染みの深い作家らの実践が紹介された。当展覧会のキュレーターであるジョン・コプランズは、シリアル化のアプローチを「区別されたある全体の中で、ある作品の内部構造を他の作品の内部構造と結びつけるような、一つの不可分なプロセスによって生み出される」と定義し、こうした実践が、「傑作」という概念──抽象表現主義の中心にあった──をプロセスへと解体すると説明している*12。

*12 John Coplans, “Serial Imagery” (1968), reprinted in John Coplans, Provocations (New York: PowerHouse Books, 2002), 77.

コプランズのテキストにおいて重要なのは、シリアル化の手法を拡張し、新たな展開を加えようとした作家たちについての指摘である。コプランズは「従来のシリアル・イメジャリーの実践に内在するのは、拡張性や進行の欠如である──モンドリアンやアルバースが獲得する質がどのようなものであれ、彼らの作品は安定した状態に到達し、そこに留まる」とし、ジャスパー・ジョーンズやフランク・ステラ、アンディー・ウォーホルらといった作家の実践を、それ以前に見られたシリアル化の実践からも周到に区別している*13。確かに彼らの作品は、要素の組み換えに留まらず、版画の技法を拡張的に用いてより大胆な変化を加えることでシリアル化の効果をより複雑なものにしていた。具体的に言えばそれは、時間性を示唆するような表現で、ジョーンズによる進行する数字の背景に画面を跨いで移り変わるグラデーションの色の導入や、ウォーホルによるイメージが少しずつかすれていく効果の付加などである。

*13 Coplans, “Serial Imagery,” 84.

セラが版画というメディアに出会ってからの実践もまた、シリアル化の概念でアプローチ可能だろう。セラはジェミナイで版画ドローイングの制作を始めてから、基本的にシリーズとしての作品制作・発表を行ってきた。その動機について彼は、「類似性を比較することは、非・類似性を比較するよりも、差異についてより多くのことを教えてくれると思うからです*14」という言葉を残している。つまり、セラは同一の素材と技法でシリーズ全体を定義しながら、その内部で生み出される差異を意識して制作を行っていたと考えることができる。

*14 Serra, in interview by Garry Garrels, “An Interview with Richard Serra” (2010), 80.

ただ他方でセラは、シリアル化の実践においてジョーンズやウォーホルの作品に見られるような時間性の導入には消極的であった。彼がシリーズとして制作する版画ドローイングの画面間には、線的な時間の流れは見られない。セラはかつて、一画面毎にローラーでインクを重ねる回数を増やしてゆくドローイング作品《Untitled (14 part roller drawing) 〔無題(⼗四部のローラー・ドローイング)〕》(一九七三年)を実験的に制作したことがあるが、それがウォーホルによるイメージのかすれの表現のように「結果がどのようになるかが予測可能である」という点で問題があったと回想している*15。セラは版画技法の導入によってシリアル化の手法を活用し、形態の揺らぎを効果的に提示していたが、他方で画面をコマとして連続する時間を表現することには依然として批判的であったといえる。

*15 Serra, in interview by Lynne Cooke, “Interview by Lynne Cooke” (1992), 260.

このことからは、次のような仮説を立てることができるかもしれない。版画工房での制作を始め、シリーズとしてのドローイング実践を基本とするようになってからもなお、セラはインスタレーション・ドローイングにおいて追求したような、鑑賞者の知覚の「高まり」によって断片的な時間を経験させるような作品を目指していたのではないか。

3 版画ドローイングにおける形・スケール・マチエール

セラの版画ドローイングは、同じサイズの紙・素材で複数種類の形のバージョンの作品を作り、シリーズとして発表されることが大半である。そのなかには、描かれる形やタイトルによってセラの特定の彫刻作品との関連を示唆するドローイングも存在するが、作品の全体像を捉えるためのスケッチであるというよりはむしろ、複数の地点からその巨大な金属板を捉え、断続的に経験された景色が抜き出されているような印象を与えるものが多い。前節で論じたように、画面間に線的なシークエンスの流れは見られないが、各画面はフォルムの類似性、スケール、マチエールなどの同一性によって連動しているとみることができる。

セラの金属板を用いた彫刻作品がそれぞれその形やスケールによって異なる鑑賞体験をもたらすのと同様に、版画ドローイングにおいても、シリーズによって複数画面間に生じる差異の度合いは異なっている。例えば八五年に制作された《Untitled〔無題〕》シリーズはそのタイトルの匿名性が示唆しているように、画面間の差異を示すのは、画面の一部に導入された数センチほどの微妙な余白のみとなっている。版画ドローイングにおいてより微妙な形の揺らぎが表現されることは、かつて直線的な金属板を用いて生じさせていた「線—面—線」という劇的なヴォリュームの変化から、セラが次第に複雑に曲げられた金属板が見せる予測不可能な形の変化の探求へと関心を移していったこととも関連しているように思われる。

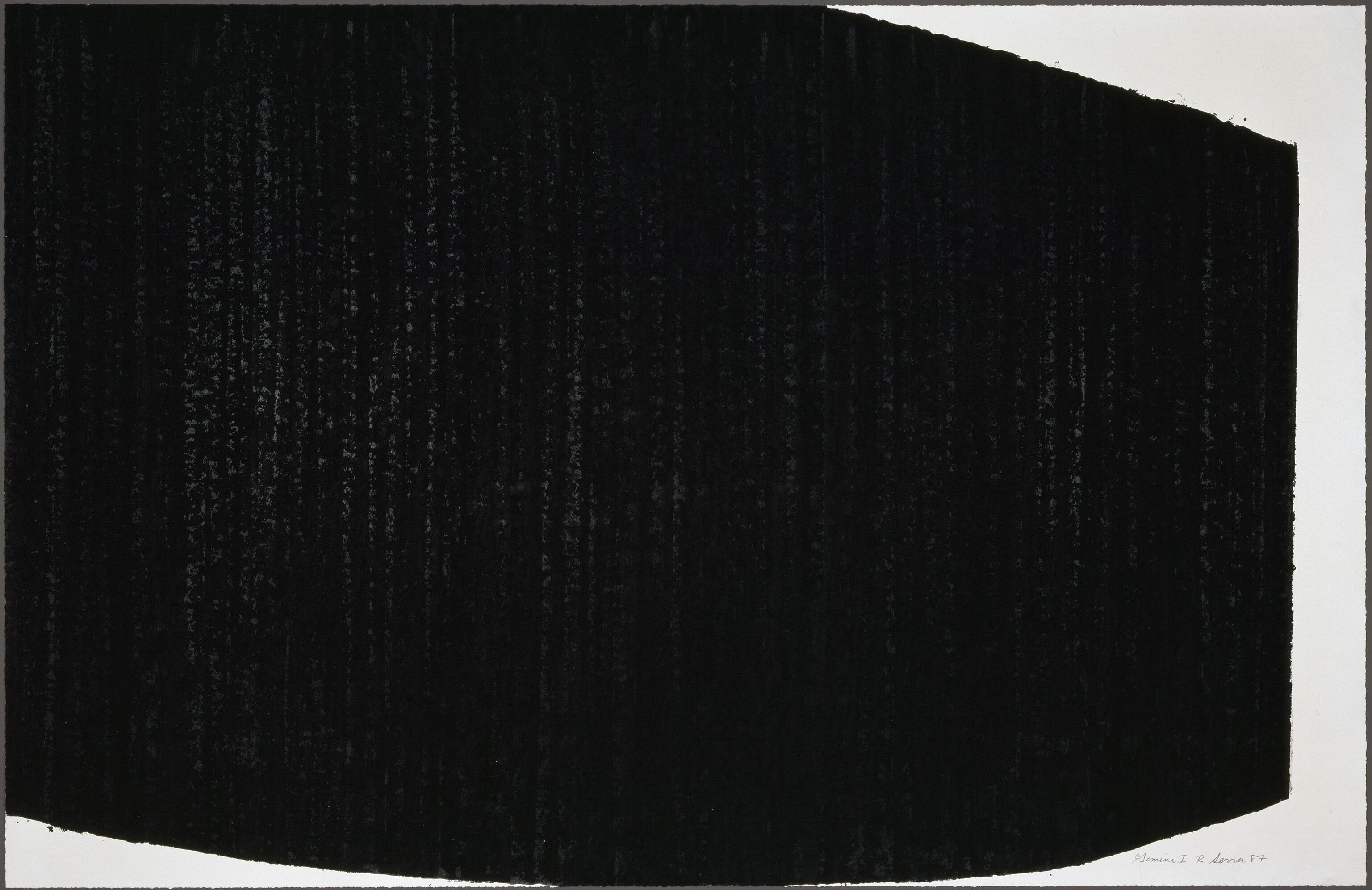

Fig. 5 リチャード・セラ《My Curves are not Mad》1987 年、スクリーンプリントにペイントスティック、エディション 19 + 8 AP、128.3 x 195.6 cm。作品 © Richard Serra/Artists Rights Society (ARS), New York/JASPAR, Tokyo G 2474 所蔵:国⽴国際美術館(⼤阪) Courtesy: Gemini, G.E.L.

その微妙な形を描き出す柔らかな余白として機能しているのが、支持体に用いられている紙である。セラは巨大な版画ドローイングを制作するために八一年にジェミナイに巨大な紙の制作を依頼しており、その後はさらに多くの面積を占めるオイルスティックの重みを支えるために、より強度のある紙を取り寄せていたという*16。版画工房での専門家との協働がなければ、そのスムーズで軽い印象の余白の効果と、展示空間で鑑賞者を圧倒するようなスケール感を併せ持った版画ドローイングが実現することはなかっただろう。

*16 Im Chan “The Materials, Techniques, and Conservation Challenges of Richard Serra’s Oilstick Screen Prints,” The Book and Paper Group Annual 32 (2013), 23.

また、セラの版画ドローイングは、マチエールという点でも、インスタレーション・ドローイングとは一線を画している。版画ドローイングでは、刷り師との相談のもと各シリーズで用いる技法とマチエールを試しているが、例えば一九八七年に制作された《My Curves are not Mad〔私の曲線は狂っていない〕》では、角度によって光を受けてきらめくような表面が作られている【fig. 5】。このマチエールは、第一層にやや光沢のあるインクでベースとなる形を刷り、第二層と第三層に荒い垂直線のストロークをより重厚感のある黒として表れるペイントスティックを用いた、三層からなるシルクスクリーンに由来すると考えられる。遠目では単色で描かれたフラットな面のように見える当作品は、鑑賞者が近づくと第一層に隠されたインクをきらめかせ【fig. 6】、その垂直線は形態を、あたかも金属板のような質感をもつ面として立ち上がらせている。

Fig. 6 リチャード・セラ《My Curves are not Mad》画⾯左下細部(筆者撮影)。作品 © Richard Serra/Artists Rights Society (ARS), New York/JASPAR, Tokyo G 2474 所蔵:国⽴国際美術館(⼤阪) Courtesy: Gemini, G.E.L.

版画ドローイングのマチエールに対するセラのこだわりの強さは、従来の版画作りのプロセスを独自に発展させて生み出された特殊な技法にも表れている。例えば、直接描画するよりも偶発的な要素が介在し、スクリーンを持ち上げた際に表面にテクスチャを生むために、セラはスクリーンの上から銅板に描画を行った。さらにそれを高解像度で撮影した後、通常の数倍もの時間をかけて腐食させ、凹凸の溝が極端に深いリトグラフ版を作っている。また、ミート・グラインダーによって細かい粒状にされたシリカという物質をペイントスティックに混ぜることで、凹凸が表現されたこともあった【fig. 7】。セラは、サイズの大きな作品においてはその形態を「保つ」ために、より多くのペイントスティックの層を重ね、以前より粒子の大きいシリカを用いるといった実験を繰り返している*17。

*17 Serra, in interview by Garry Garrels, “An Interview with Richard Serra” (2010), 83. また以下の映像も参照。LACMA Los Angeles County Museum of Art, “Taking a tour behind the scenes at Gemini G.E.L. print workshop.” (September 16, 2016), accessed February 1, 2021. https://www.facebook.com/34085286565/videos/10153668560256566/.

Fig. 7 リチャード・セラ《Orient #12》2018 年、⼿漉きの紙にエッチングインクとシリカ、122.6 x 101.6 cm。作品 © Richard Serra/Artists Rights Society (ARS), New York/JASPAR, Tokyo G2474 写真:Robert McKeever

以上のような実験に鑑みると、こう言えるだろう。セラは版画技法の導入により前景化したシリアル化のアプローチで形の揺らぎを捉えるようになるが、そこで画面をフィルムのコマのように用いることで生まれる持続的な時間は周到に退けられている。そのかわりに出現したのが、断片的な形のシークエンスと、巨大なスケール、そして角度や距離によって表情を変えるマチエールであった。それは、鑑賞者に展示室でその作品を空間的に経験することを促すのであり、セラのサイトスペシフィック作品が持つ「現在の時間の展開」の効果は、ドローイング実践においても版画技法の活用によって確かに継続されていたのである。

ここまで、これまで十分に分析がなされてこなかったセラのドローイング実践と版画というメディアとの出会い、そして八〇年代以降の版画技法を活用したドローイングの展開について考察を行ってきた。本稿はリチャード・セラがいかにして二次元空間上での描画を通して空間的な鑑賞体験を作り出そうとしたかを論じたが、それは同時に、六〇年代末より興隆するサイトスペシフィック作品の実践の渦中で、制作機会が限られていた作家の戦略的転換の一例を紹介することでもあっただろう。場の固有性を乗り越えるにあたって重要な役割を果たした版画というメディアが、七〇年代アメリカで活動していた他の作家に与えた経済的・社会的・美学的な影響については、今後の研究の課題としたい。

※ 作品タイトルと技法・素材の和訳にあたっては次の展覧会カタログを参照し、既訳があるものについてはそちらに倣わせていただいた。Rose Leadem, Richard Slovak, and Manami Fujimori, eds., Richard Serra: Drawings (New York, Tokyo, and St. Barth: Fergus McCaffrey, 2020).

※ 図版掲載に際してご協⼒いただきましたリチャード・セラ・スタジオ、ギャラリーファーガス・マカフリー、国⽴国際美術館の⽅々にこの場を借りて御礼申し上げます。

高橋沙也葉(京都大学)