対談 金森修『人形論』(平凡社、2018年)を読む 松浦寿輝、菊地浩平

1.「最期の身振り」としての『人形論』

香川 日本における科学思想史を牽引してきた金森修先生が、2016年5月に逝去されました。驚くべきことに、病床で最後まで取り組んでいたのが人形研究であり、その成果が2018年5月に刊行された『人形論』です。本日は、生前交友のあった松浦寿輝さん、そして人形研究のスペシャリストである菊地浩平さんをお招きし、この金森氏の遺作について議論したいと思います。

松浦 アットホームな雰囲気なので、ざっくばらんにおしゃべりさせていただきます。個人的ないきさつから少しずつお話ししていきたいのですが、金森修さんは、東京大学教養学部教養学科フランス分科で私の1年後輩にあたっています。西成彦さんの同級生ということになります。彼が2年のとき私が3年、彼が3年の時に私が4年ということで、同じ授業を受ける機会が多くあり、当時は駒場キャンパスでほとんど毎日のように会っていました。金森は──以下、勝手ですが親しみをこめて呼び捨てにさせていただきます──学部4年生の時に、サンケイスカラシップという奨学金を獲得し、一年間パリに留学しています。一足先に卒業して仏文の大学院に入学していた私のほうもフランス政府の給費をもらって、同時期にパリにいたわけです。

パリではよく一緒に映画を観に行ったり、ご飯を食べたりして遊んでいました。そういうわけで、かなり密な交流があったのですが、そのあとすっかり付き合いが絶えてしまった。いま私は65歳ですが、20代前半期以降、金森とは、地下鉄の車内でばったり会って、やあやあ久しぶりと言い合うとか、そんな偶然の出会いしかなくなってしまった。10年に1度、会うか会わないかといった感じでした。表象文化論専攻のどなたかの提出した博士論文審査のときに、彼が確か審査員で呼ばれてきていて、そのあとの打ち上げのパーティで田中純さんを交えて立ち話をしたことを懐かしく思い出します。

金森は2016年の5月にいきなり──私はそう感じたのですが──亡くなってしまいました。享年61。平均寿命がこんなに延びているこのご時世では、早逝と言うべきでしょう。著書の数から明らかなように、彼はものすごくエネルギッシュな学者だったわけです。これだけの博覧強記、これだけの思弁的な力を備えた研究者なのですから、60代、70代以降、さらに見識と学識を深め、またそのすべてを綜合し、新たな領域にチャレンジして、もっともっとたくさん本を書いて成熟していくことができたはずです。そういう成熟の途が、大腸癌によってとつぜん断たれてしまった。私は大きなショックを受け、悲しみと憤りを覚えました。若い頃の友人というのは何か特別なものなんですね。そのあと会わなくなってしまった時期がどんなに長く続いても、自己形成期に密な交流があった友人に対しては、心の底に深い親近感を持ち続けているものです。そういう友人を亡くしたという痛切な喪失感があり、またその一方、彼のこうむった不運に対する公憤のようなものもありました。まあ、癌に対して憤ってもはじまらないのですが……。ともかく私は彼の業績にずっと敬意を覚えていたので、いくつもの仕事を未完のまま早逝しなければならなかった金森は、さぞかし無念だったろうと思わざるをえませんでした。

で、それからあらためて金森の仕事を読み返してみると、『科学思想史の哲学』(岩波書店、2015)の中に、自分の研究史を振り返ったかなり長い自伝的な文章が含まれていて、そこで彼が語っているのは、長いこと、本当に自分は暗中模索の時期が続いたということでした。サンケイスカラシップの1年間も、映画を観まくったりしていたけれど、それも自分にとっては無駄だったとしてあっさり片付けています。私が彼と親密に付き合っていたのは、二人ともまだ自分が本当にやるべきことを摑んでいなかった時期だったわけです。彼はその後再度パリに、もっと本格的なかたちで留学し直し、バシュラールに関する博士論文を仕上げるのですが、それもしかし、それも彼にとっては意に満たないものがあったらしい。

30歳を過ぎて、あるいは30半ばくらいになってようやく自分の進むべき道をはっきり見出したのだと言っています。それはひとことで言えば、科学思想史というディシプリンだった。物理学なり生物学なり数学なり、それぞれの領域で蓄積されてきた知識の集成というものがあるわけですが、その内容を直接相手にする「科学史」ではなく「科学思想史」、つまり知識を成り立たせている思想的基盤とは何かを問う学問ですね。科学知識を思想史の大きなコンテクストの中に置き直したうえで、科学をめぐる思想史、あるいは科学思想をめぐる歴史を構築するという領域です。そこでは、とっくに忘れ去られてしまった妄説や珍理論も、時代のエピステーメーの一環をなすエピソードとしてそれなりに意味を持つことになる。科学史と思想史のはざまを繋ごうとするこの領域は、どちらかと言えばマイナーな学なのかもしれません。彼が所属していたのは東京大学教育学研究科というところで、そこが彼に本当にふさわしい場所だったのかどうかはよくわかりません。ただ、彼は科学思想史の視座から、現代の科学をめぐる倫理やモラルの問題など、今この時代にアクチュアルな意味をもつテーマをめぐって旺盛に発言してもいました。しかし、それも突然の死で、いきなり中断されてしまった。

「供養する」という言葉がありますけれども、ともかく金森は、本を読んで読んで読みつづけて、仕事一筋で生きた人だったと思うんです。本を読み、読んだことについて考え、考えたことを書く。そういう営みに生涯を捧げた学者が死んだとき、その死を悼み、「供養」してやるというのは、遺影に向かってお線香をあげてやるということではないでしょう。彼が残した仕事を後続の世代がきっちり読み直し、その意味と価値をちゃんとした言葉にしてやること、讃えるべきものは讃え、もし不備や限界があるならそれを的確に指摘し、そのうえでその仕事を引き継いで何ができるかを考えること。それこそが亡き人を「供養する」唯一のやりかたであろうかと思います。

とくに金森修のような、彼自身も不本意なかたちで仕事が未完のままいきなり断たれてしまったような学者の場合、彼自身が展開しきれずに終わったことの潜在的可能性まで含めて、学問共同体がフォローしてやることが望ましいし、またそれは残された者の責務なのではないか。私自身にとってはそれは私なりの友情の身振りでもあり、微力ながらそうした試みに参与できればと思っています。とはいえ科学思想史についてはまったくの門外漢で、無知同然なのですが、金森の著作を読み返すことから始めて、今少しずつ勉強しているところなのですが……。ともあれ、今日は彼の遺著となった『人形論』(平凡社、2018)をめぐって議論の場を持てるというのは、そういう意味でもたいへん嬉しいことです。ただし、この人形というテーマについても私はほとんど知識がないので、今日はこの領域の専門家でいらっしゃる香川さんや菊地さんが、金森のこの本をどう読まれたのか、お話を伺うのを楽しみにしておりました。

『人形論』は彼の死のちょうど2年後に刊行されています。2016年5月26日に死去するのですが、2018年の同じ日、彼の命日が刊行日になっている。それ一つとってみても、編集者やご遺族などこの本を作った方々の強い思いがこもった本だと思います。金森は、病気が分かる前からなのか、分かってから後なのかわからないけれども、とにかく、自分の最後の日々をこの本に捧げたわけですね。一人の学者あるいは知識人が、自分の死が遠くないことを悟ったとき、生涯をどのように締め括ろうと考えるのか。いろいろなケースがあるでしょうが、金森の場合、それは『人形論』ということになった。これは不思議と言えばちょっと不思議なことですね。ともかくそれは、科学思想史──彼が回り道を重ねながら、ついにそこに自分の学問的使命があると思いさだめるに至った、あの科学思想史──の仕事ではなかった。

金森は、近代日本における科学思想の歴史を通観する浩瀚な論文集の編纂という大きな仕事をしています。『昭和前期の科学思想史』(勁草書房、2011)、『昭和後期の科学思想史』(同、2016)『明治・大正期の科学思想史』(同、2017)──このうち最後のものだけは、金森自身の論文は未掲載のまま刊行されることになりました。とはいえ、この三冊の執筆者たちによる勉強会は金森が主宰し、また彼自身それに最後まで熱心に参加して、若い研究者たちを指導し挑発し、彼らの敬意を集めていたらしい。金森の仕事はそうした後続世代に受け継がれてゆくだろう、先ほど触れた供養もきっと彼らがやってくれるに違いないという安心感があるわけです。

金森としてはそうした自分の仕事のいちばんメインだった領域でやり残したことの追求に、最後の月日を捧げるという選択も、当然あったでしょう。ところが、彼はなぜか人形の主題に惹かれ、本文を仕上げ、克明な註を整備し、「カーテンコール」と題するあとがきまで書き上げて、『人形論』を完成させたうえで逝ったわけです。

これはたんなる余技と呼ぶにはそぐわしくない大著です。巻末の文献一覧を見れば、彼が相当の根性で資料を集め、長い時間をかけて準備した著作であることは一目瞭然です。「自動人形」をめぐって考察した章など、『ゴーレムの生命論』(平凡社新書、2010)で扱われた問題との接点があり、科学思想史とまったく無関係なわけではないけれど、これまでの金森の仕事を辿ってきた目で読むと、不意にまったく別の世界に連れ出されたような違和感がある、そういう本を、なぜ彼は最後に書いたのか。

それは私にはまだよく分からないんです。分からないのですが、ただ、自分の生涯が尽きかけているとわかった学者ないし知識人が、最後にどういう仕事をしようとするのか、最後の身振りとして何を選ぶのかという、そういう興味からこの本を見ると、何かいろいろな感慨が浮かんできて、粛然とした気持ちにならざるをえません。

私がちょっと思うのは、バシュラールのことです。先に触れたように、金森がパリ大学に提出した500ページを超えるという博士論文はガストン・バシュラール研究で、その一部分は『バシュラール──科学と詩』(講談社、1996)に組み込まれているらしい。バシュラールはもともとは科学認識論の哲学者で、科学的知識がどのように形成されるかという問題を、「経験論」「合理性」「機能主義」等々、硬質な諸観念の批判的操作によって追求していた人です。ところがご存知のように、ある時期から彼は、詩的想像力の研究に入っていきます。火、水、空気という四つの「エレメント」をはじめ、「空間」や「夢想」をめぐる想像力がどのように詩へと昇華されてゆくかを、美しい散文で綴ってみせた。今しがたつい「研究」と言ってしまいましたが、後期バシュラールの文章は研究論文の文体ではなく、それ自体が詩的直観に満ちた哲学的瞑想とでも言うべきものです。それ自体が文学作品になっていると言ってもいい。つまり一人の哲学者がその職業的キャリアにおいてある達成を成し遂げた後、制度的な学知の桎梏から身を解き放って、不意にそういう自由な場所へ出ていったということです。残された最後の時間を何に使おうか、と考えたとき、金森の念頭にはそうしたバシュラールのキャリアのようなモデルもあったのではないか。

先ほど、彼には暗中模索の時期が長かったという話をしました。たしか東大教養学科での彼の卒業論文は、シュルレアリスム、ダリの絵画についてだったと記憶しています。私は彼はてっきり美術史をやるつもりかと思っていたのですが、結局、駒場の比較文学比較文化課程の大学院に進んだ。どうもそこではあまり居心地の良くない経験をしたのではないかというのが私の推察ですが、ただ、比較文学の芳賀徹先生から励ましの言葉をもらったことを先に触れた自伝ふうのエッセイで嬉しそうに回顧していますから、良き師との出会いはあったのでしょう。私には金森修というのは結局、自分の場所がどこにあるのかを生涯ずっと探しつづけた人だったんじゃないかと思われてなりません。

ともかく、ある時期に彼は何かを摑んだわけです。彼が30代以降に徹底的にやろうとした科学思想史の仕事の最良のモデルは、ジョルジュ・カンギレムだったのだと思います。金森が訳している『反射概念の形成──デカルト的生理学の淵源』(法政大学出版局、1988)のカンギレムは、フーコーなども深い敬意をはらっていた科学哲学者です。フーコーは、フランスにはベルクソンからメルロ=ポンティへと連なる「意識の哲学」とカンギレム流の「概念の哲学」があり、自分にとって重要だったのは後者だったと言っている。金森もまた徹底的な抽象概念の構築によって科学思想史をやろうとしたわけでしょう。そして、文学的なレトリックで混濁したような文章は書くまいと決意し、思弁的密度の高い論文を書き続けた。これは東大系の比較文学の本流とは真っ向から背馳する姿勢ですし、また『口唇論──記号と官能のトポス』(青土社、1985)のようなものしか書けなかった私自身としても、忸怩たらざるをえないのですが。ただ、金森は最後の最後になって、それまで封印してきた自分のなかの快楽の領域を、不意に解き放ってみようという気になったのではないか。イメージや言葉の美に対して人一倍鋭敏な感性を持っていたのに、それを混入させて学知の正確とその精錬をごまかすようなことはするまいと自分を厳しく律してきた人だった。しかし、人生の終わりが見えたときに、もういいじゃないか、やりたいことをやろう、とそれまで自分に課してきた縛りを弛めて、彼にとって本当に愉楽だったものに没入しようとした。それが『人形論』だったのではないかと思います。まあこれは私の勝手な思い込み──それこそまさに悪い意味で「文学的」にすぎる解釈かもしれませんし、そもそも快楽、愉楽などと言うには、『人形論』は「註」も「文献一覧」も徹底的に整備されていて、金森らしい生真面目さがどこまでも貫かれている著作であることもまた事実です。

以上はすべて余談と言えば余談のような話なのですが、今日私がどういう気持ちでここに来ているかを一応、お話しておきたいと思い、ちょっとお時間をいただいて縷々語らせていただきました。

ちなみに、先ほど触れた『人形論』巻末の「カーテンコール」の冒頭には、リルケ『ドゥイノの悲歌』の「わたしたちの顔を削ぎとる夜。」という一行がエピグラフに掲げられています。その前後の行を含め、ここに引用し直しておくと──

おお、それに夜というものがある、世界空間をはらんだ風が

わたしたちの顔を削ぎとる夜。──せつない気持で待たれ、

ものやわらかに幻滅をもたらし、ひとりひとりの心にくるしく立ちはだかる夜が。

(手塚富雄訳)

金森修の「文人」的な感性と教養──それは「本業」の仕事においては彼があまり見せなかったものです──を示す引用の身振りですが、この「カーテンコール」という短文を書き終えれば、あとは「夜」に入ってゆくばかりだという彼の心中を思い遣ると、何とも「せつない気持」にならざるをえません。

香川 ありがとうございました。金森さんは、構築的で、理論的・理知的な部分と、詩的な、まさに文学的なレトリックの両方のあいだで大きな振幅の中にあった人なんだということが、あらためてよく分かりました。それと、ご自身の命の残り時間を意識しながらの仕事だったということもあってか、『人形論』の序文で、「人形というもののなかに、命を見たい」という自分の思いが書かれていている反面、人形の中に執拗に死を見ていくという部分もあって、これは簡単に答えの出ない問いに、ご自身の命と死を重ねながら取り組まれたのではないかということが感じられました。

2.『人形論』と『人形メディア学講義』

香川 さて、菊地さんにも、ご自身の関心テーマで人形を扱っていらっしゃる時に、この本に出会われてどういう印象を持たれたのか、最初にお伺いしたいと思います。

菊地 金森先生の人形論が出るらしい、という話はちょっと前から噂でうかがっていました。われわれというか、私を含め、人形文化に関わる人たちにとっては、「え、出るのか」という焦りもあったと思います。絶対にすごい本になることは間違いないわけなので。

少し拙著の話もさせていただくと、私の『人形メディア学講義』(河出書房新社)は、2016年の夏にお話をいただいて、その年末くらいから書き始め、2017年末にほぼ書き終わった本です。そこから編集上のトラブルなどもあり、半年以上かかって、2018年9月に刊行されたのですが、結果的に『人形論』と同じ年に出ることになって、私としては運命的なものを(勝手に)感じています。『人形論』が出版された時点で、私の原稿は既に校了間近だったため、金森本に対する言及を盛り込むことはできませんでした(あとがきでは少し触れましたが)。今回改めて読んで、まずすごいな、と。その一方で、『人形論』と拙著は、近いところと、遠いところがあるというのも事実かなと。たとえば、『人形論』で手厚く扱われている球体関節人形に関して言うと、拙著では扱わないという判断をしています。つまり、まず扱う題材からして『人形論』は遠いところにある。と同時に、いま松浦先生の話を伺っていて思ったのは、金森先生は遺作でこれを書かれて、私は最初の本としてこれを書いた。最初の本で何をするかということと、遺作で何をするかということ──対極的なわけですが……。

松浦 どっちも大事な、決定的な本ですよね。

菊地 そうだと思います。私は、編集者から一般の人々に本を流通させたい、高校生から大学生くらいがそれなりに関心を持って読めるようにしてほしいということを強く言われて、最終的には読みやすくすることを目指してまとめました。そうした、本を貫く精神のようなものも二冊でだいぶ違うと思います。

とはいいつつ、両方読んでくださる方もいらっしゃって、感想をお聞きすると、やっぱり人形が非常に広範にわたっている──金森先生の言葉だと「人形ワールド」──ことがはっきりと確認できるというのが、2冊を比べた時の、非常にいいところではないでしょうか。私も金森先生も、人形の世界は非常に広いので、自分一人では扱いきれませんということを再三言っています。そういう領域なのに、本はなかなか出てこなかった。 もちろん、それこそ本日お越しのミルキィ・イソベさんたちによる『夜想』(私はバックナンバーを全部持っていますけど)で人形特集が組まれる、あるいは著書の一部で人形が語られるということはあります。しかしひとりの著者で本1冊丸ごと人形というのは、なかなかない。からくり人形や雛人形、その他の伝統的な人形に関する文献もあるにはありますが、いわゆる「人形文化」を幅広くとらえて学術的に議論する書はそれほど数が多くない。数少ない例としては、増淵宗一先生の『人形と情念』がありますが、30年以上前の本です。

こういう状況のなかで、アプローチの異なる人形文化論2冊が同じ年に出てしまったということのシンクロニシティに、僭越ながら、すごく運命的なものを感じてしまいます。

あと松浦先生のお話から思うのは、やはり生前にお会いして、人形ワールドについて色々なことを確認してみたかったな、ということです。残念ながらその機会はなかったのですが、人形について深く考える「同志」として、何か面白い仕事ができたかもしれないとも考えてしまいます。

香川 私も、鯖江さんから紹介されて、菊地さんのご本を拝読しました。まず開けてびっくりしたのは、人形供養の写真から始まるじゃないですか。泣きながら人形を火にくべる人たちがいる、どれだけその人形が愛されてきたか。一方、金森さんの『人形論』では、冒頭に、人形というものは大抵飽きられて捨てられる、そうした滅びの美学に言及がある。ある意味、人間の身勝手さから議論が始まります。その対照が印象的でした。

3.未完のモデルとしての「人形三角錐」

香川 さて、金森さんは哲学者ということもあってか、人形という摑みがたい対象を捉えるにあたって、それでもなお人形の本質的な何かを、テーゼとして立ててみようとする。そういうところから「人形の三角錐」という図式を打ち出しています。呪術、愛玩、鑑賞の三角関係に物質性という頂点を設けた三角錐です。(この本について書評で決まって紹介される図式ですが)とりあえずこれはどうなんでしょう。金森さんの仕事にある理論的構築的部分と詩的文学的部分のうち、構築的な理論モデルになっていると言えるかと思うのですが。

松浦 呪術・愛玩・鑑賞という人形受容の三側面を、三角形の構図として摘出して見せている。明快だし、なるほどとは思うのですが、しかしわりに単純な図式化に終わっていて、まあざっくり言ってしまうと、それほど深いことを言っているわけでもないでしょう。金森は哲学者として、最終的には「人形の哲学」というものを構築したかったのだと思います。その「哲学」には美学的、観念論的、美術史的、いろいろなアプローチが考えられるし、そのすべてに関わってくるのが人形という主題の面白さなのでしょうが、そのための準備というか、構えとして、まず三角形の構図を考えてみた。3つの頂点に加えて、そのすべてを統括する物質性という極を宙空に据えて、3次元的な立体としての三角錐を作る。わかりやすい構図なのですが、これだけで終わっては「人形の哲学」としてはやはり不十分でしょう。一冊の著作として一応かたちをなしてはいるけれど、本当はこれは未完の書物なのではないかという気がするのはそういうところです。もっとも、ここでの金森は、概念を構築するというよりはむしろ、章から章へ、様々な人形の実例を出して描写し記述してゆくことを楽しんでいたのかもしれません。だからそれでいいのかもしれないけれど、ただ、これだけの資料のコーパスを集めて本格的な論じる構えは作っていたわけですから、図式から出発して、もう少し概念的な思弁を深めてほしかったという気持ちは私にはあります。

香川 確かに、最初に提示されたモデルが、結論部で納得できる、という段階には着地していないような印象がありますよね。

鯖江 三角錐の三角形があって、頂点に物質性が置かれている。しかしその頂点の部分が揺らいでいるような印象を受けます。たとえば「亜人」という言葉や、「準・物(quasi-matter)」、「亜物」といった語などが末尾で語られているとするなら、物質性とは異なった相を金森さんは観ていたのではないか、という気はしました。

香川 まさに後続世代が、それを受け継いで完成させていく、あるいは何かもうちょっと再構築していくようなポイントになるのかもしれませんね。

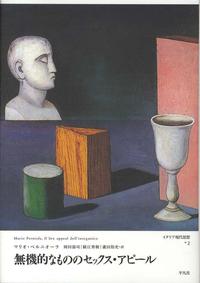

松浦 そう思うんです。たとえば、「ポストヒューマン」という観念が昨今よく取り沙汰されているでしょう。人間的なものが脱色され、広い意味での人間主義の根底的な批判が行われようとしている。そういう時代思潮のなかにおいてみると、人形というのは非常に今日的なテーマなわけです。人間性が脱色化され稀薄化してゆく状況というのは、二つの方向性があると思います。一つは、情報化社会の進展とともに、人間的な情念あるいは肉体的な生々しさのようなものが情報なりメディア空間なりのなかに揮発し、溶解してゆく方向がある。また他方に、人間それ自体がモノ化してゆく方向がある。モノ化した人間、これはまさに人形にほかなりません。鯖江さんが翻訳に参加されているマリオ・ペルニオーラのセクシュアリティ論『無機的なもののセックス・アピール』(平凡社、2012)が主題としているのも、こちらの方向でしょう。

鯖江 モノの持つエロスですよね。

松浦 「人間」が情報空間のなかに稀薄に拡散してゆく方向と、エロスをまとったモノの現前へ凝集してゆく方向と──ポストヒューマン的状況にはその2つの極というかベクトルがあるのではないか。一方では情報、他方ではモノ、そのそれぞれを媒介としてヒトがヒトを超えるというか、ヒト概念が刷新されてゆく。人形愛とか「無機的なもののセックス・アピール」というテーマは、モノ的なポストヒューマン性を体現している、非常に面白い例の一つだと思うんです。科学哲学者である金森修が、たとえばこうした方向に思考を深めていってくれたら、きっといろいろ面白い論点が出てきたのではないか。 三角錐の図式だけで終わってしまった点は、私にはちょっと物足りませんでした。

菊地 金森先生は「物質性」という言い方をされているじゃないですか、「物質」とは言い切らずに。後半に仮想空間における人形を取り上げる箇所もあるので、そうした論点も踏まえて含みを持たせていたように思うのですが、確かにもう少し知りたい部分ではあります。

また、三角錐の「鑑賞」についてですが、この極の立て方に、金森先生のスタンスがあるのではないかと感じます。芸術を鑑賞する者としての立場というか。私は研究が人形劇から出発しているので、鑑賞というときに、対象をじっと見ているという状況はあまり想定していません。鑑賞に際し、むしろ能動的に参加してしまうようなあり方が念頭にある。人形は無論ただのモノですが、そこに何かを見出すという時に、鑑賞者側の能動性が要求されると思うんです。しかもその能動性のあり方は千差万別なわけで、そうすると「鑑賞」は、見る者と見られるモノの一対一の関係になるとは限らないのでは? というようなことを金森先生にお聞きして議論したかったなと思いますね。

『人形論』では鑑賞者がちょっとおとなしい感じがするんですね。それは金森先生の上品なところなのかなとも思うんです。私はどんどん前のめりに行ってしまうんで。その点もやはり、私と金森先生のアプローチとは違うのかなと感じます。

松浦 鑑賞における能動性の欠如というのはやはり、アカデミックな研究者としての金森修の限界なのかもしれません。人形という主題を、芸術史の一局面として捉えようという意識が抜けきらなかったというのか。絵や彫刻を美術館で鑑賞するように、人形も距離を置いた鑑賞の対象になってしまう。

香川 あとやはり、金森さんのお好きな人形作家や人形批評の系列が、人形の私秘性、私と人形との関係に偏っていて、演劇性、シアトリカルな空間でみなが共有するものとしての人形に関心が向けられていなかったかもしれないですね。

菊地 『人形論』の第1章では人形の文化史がある程度網羅されています。その末尾で『ひょっこりひょうたん島』のことがわずかに触れられている。つまり「人形の三角錐」では、人形劇のことはさほど想定されてないのかなという感じがあります。私の講義でも、レポートで『人形論』を読んで書いてくる学生はやはり、「人形の三角錐」を使いたがる。しかしそれがうまくいっていない。私が講義で扱った作品を、これで論じようとするときの相性に問題があるのかもなと思います。

鯖江 先に話にあった、物質性という極がやや希薄というか、少し論じきれていないことと相関して、注目すべき点として「愛玩」の要素があると思います。「愛玩」とは、具体的に言えば人形を「触る」という契機です。金森さんの『人形論』では、このことをなぜか語らない。

オヴィディウスが『変身物語』で語るピュグマリオンも、みずからが象牙で作った彫像に命が吹き込まれたこと、生命賦与を確認するのに、像に直接触っています。手で口で腕で。ベタベタ触って、脈が打って命が吹き込まれたと確証を得る。物質と相関するこの接触行為があえて言い落される一方で、「鑑賞」という部分の比率がぐっと大きくなっている。だから、三角錐とは言いながら、正三角錐ではなく、すごくいびつなかたちの三角錐を思い浮かべてしまいます。

松浦 全体の記述も、「人形ワールド」と彼が呼ぶもののいろいろな側面──自動人形の問題、文学に現れた人形、仮想空間に住む人形、現代の人形作家、いろいろな側面に触れつつ進行してゆくんだけれども、その一つ一つについて、どうも表面的というのか、上っ面を撫でているだけ、というきらいもなきにしもあらずです。もちろん概説としてはとても良くできていて、「人形ワールド」の諸相がひと通りよくわかるようになっている。しかし、全体として鑑賞的視線に覆われていて、人形との間に人間が取り結ぶ本当に深くなまなましい体験、さらに言ってしまえば狂気の体験みたいなものは、彼の記述からは感得されない。そういうきらいはたしかにありますね。

『人形メディア学講義』を読むと、菊地さんは本当に人形が「好き」なんだということがよくわかります。つまり個人的なパッションがみなぎっていて、文章にパトスのうねりみたいなものがあるんだけれども、その点、金森修『人形論』はどこか抽象的な概説に終わっている。そのなかであえて、三角錐の構図を作って見せたあたりに彼の哲学者としての本領があるとは思います。ただそれももう一つ深いところまで届いていなくて、物質性の問題は、たしかに本当は哲学的にもっと突っ込んだ議論がなされていいはずです。

鯖江 『人形論』はすごく註が充実しているんですよね。「本文中では座りどころが悪くここにしか書けないので」という断りを述べたうえで、挿話的に長い註が付されています。

香川 実は武蔵大学の私の同僚たちが書いた『人形の文化史』が2016年3月に刊行されているんですが、その内容が註にいくつか出てくるんですよ。だから生前の最後の2、3ヶ月は読まれたことをどんどん入れていったという感じがします。

鯖江 註だけを読む、ということも十分可能だなと思いました。実際、そういう読み方も試してみたのですが、たとえば、(『人形論』の236頁の註7に)国立近代美術館の今井陽子さんの「皮膚は作者がその人形に込めた想いの最先端である」という言葉が挙げられています。とても示唆的で、もし、この本の第2弾、第3弾というものあったとすれば、バシュラール的物質の想像力に関わる部分もより深く探求されたように思います。

松浦 四谷シモンがよく「人形は人形でしかないのだ」と言いますよね、香川さんもインタビューされていますけれども。人形ってヒトガタと言うけど、人形は人形でしかない。金森の本の言葉でいうと、結局、人形は人形で揺るぎない一つの世界があるから、人形を通して何かを表現するのではなく、最終的には「人形は人形だ」という同語反復にしかなっていかない。これはとても面白いことですよね。

先ほど触れたポストヒューマン状況というのは、たとえば「愛玩」とか「呪術」というような、なまぐさい情念とかメタフィジカルな観念性自体も脱色されてしまうという状況でしょう。すると、まさしく人形とはただの人形なのだ、モノとしてのモノなのだ、というところまでいってしまう。そこから、人間もまたモノでしかないという人間観の改変まで迫られることにもなる。四谷シモンはそこに人形の本質を見ていたということなんだと思うんです。

金森の図式は三角形の構図になっていて、それと次元を異にする上方に、物質という極──4つめの極があり、その三角形を吊り下げているというかたちになっている。けれども、四谷シモンみたいな人形作家の場合、下の三角形なんかぜんぶ切り落としちゃって、物質の極だけでいい、そこにぜんぶ収斂させてしまえばいいといった人形観なんじゃないか。それは非常に現代的なヴィジョンでしょう。いずれにせよ、あの三角錐の構図には、現代の思想状況まで含めたうえで、もう少し再考されるべきものが残されているような気がします。

菊地 金森先生は作家が言っていることをちゃんと聞くというスタンスが明確だなとも思います。四谷シモンもそうですし、他の人形作家も結構取り上げられていますけれども、自分たちが作った人形に対して、山口景子と画家の力靖さんがドール・フォーラム・ジャパンの小川さんから聞かれた「「この子」って呼ぶかどうか」ということに対して、山口さんは「この子」と呼ばないと言っています(『人形論』71頁)。同じことを四谷シモンも言っています。ただし、金森先生も指摘されていますが、それだと人形論の立つ瀬がないというか……。例えば、演劇研究だと、シェイクスピアはずっと前に亡くなっていて、作家がどう考えていたかということはもちろん大事なんですけど、それだけに縛られていては研究が進展しない。

香川 作家は自分の作品を完成して手放すときにすごく冷たいところがある。名前はつけないと。四谷シモンさんも作品タイトルは「少女」とか「少年」とかで名前をつけませんが、それはもらってくれた人がつければいいことで、自分がつけるものではないという考えです。

鯖江 「人形は人形でしかない」というお話の関連で、私が菊地さんにお伺いしたかったのが、本のタイトルに「メディア」という言葉が冠されていることについてです。メディアというのは、当然のことながら、「それそのもの」ではなくて、そこに何か別のものを媒介します。菊地さんの本は、そのことがすごく強調された本だと思います。その立場から見たときに、四谷シモンの「人形は人形だ」というトートロジーと、菊地さんのアプローチはきっぱりと分かれていると感じたのですが……。

菊地 おっしゃる通りだと思います。メディアと言ったときに私が強調したいのは、先述したような鑑賞する側が能動的に色々見出してしまうという点です。ただし、そこには必ず誤解があるというか、送り手側のメッセージがあったとしてもそれを必ず受け取れるわけではないことを念頭に置きながら、誤解や解釈ちがいに可能性を見出すという立場です。もちろん送り手の主張や意図をないがしろにするわけではありませんが、作家にとってすらコントロールの範囲になかったり、あらゆる誤解を受け入れてしまい得るものとして人形を扱うアプローチにも有効性があって、それって人形をメディアとして捉えるってことだよねという認識を、私はしています。

鯖江 ちょっと古い言い方になるかもしれませんが、器みたいなものをイメージすればいいでしょうか。その器の中から取り出す人間の側のアクションによって、それぞれの人形が持つ意味の──どんなに些細なものであれ、いかなる素材でできたものであれ──読み取られ方が変わっていってしまう。器はいわば人形ワールドであり、その器を介した人形のあり方にご関心があるということですね

菊地 まさにそうですね。

松浦 正解はないわけですね。誤解しかない。そこに生産的な意味があるのだ、と。

菊地 そうですね。基本的に誤解だと思っていて。私も拙著で、澁澤龍彦がやってきたような人形文化へのアプローチはなんとなく王道のように思われてきたけれど、それもたくさんある「誤解」のうちのひとつに過ぎないのではないか、もっと別の道もあり得るのではないかということをやろうとしています。当たり前ですが解釈の可能性というのはいくらでもあって、そこに人形を考えることの面白さを見出したい、というのがたぶん出発点なんですね。そのために、私が人形劇から出発したというこの出自を何か使えないだろうかという考えが根底にあります。

4.「人形=ヒトガタ(論)」の系譜

松浦 人形ってヒトガタ、人をかたどる、ということですけど、つまりある意味でヒトの代替物ですよね。そこが人形の面白さかな、という気がします。「代替」の概念が積極的な意味を持つということです。リアルな本物ではなく、その代わりをする何かとして人形というものが生まれた。しかしその非=本物性に、本物以上の意味や価値が充塡されてしまうということが起こる。代替物でしかない「にもかかわらず」ではなく、代替物「であるがゆえに」こそ、本物に向ける以上の、欲望や願望や情念や、様々なパトスものを人間がそこに備給してしまう、そうした一種のパラドックスがあって、それが「人形ワールド」の面白さの核心なんじゃないでしょうか。

ちょっと突飛な比較かもしれないけど、たとえばお金、紙幣も何かの代替物です。それは、現実に存在している本なりテーブルなりそれ自体じゃないけれど、交換価値を通じてそれらの代替物として機能するわけです。価格というフィクションがその代替性を成立させている。しかし、代替物「でしかない」それを、つまりたんなる紙きれの束を、集めたい、あるいは自分のものとしてを所有したいという倒錯的な欲望が人間にはある。というか、ある種の人間にそうした欲望を惹起する力がある。代替物でしかないから本当はリアリティにおいて劣っているはずの何かを、実際の本物より以上にリアルなモノとして、すなわちフェティッシュとして感受し、それに自分の欲望や欲動を備給してしまうという倒錯が、人間の心理のなかに組み込まれている。ちなみに紙幣にも多くの場合ヒトガタが、つまり人の肖像が描きこまれているわけですけどね。代替性をめぐるこうしたフェティシズムの機制が、人形愛の核心部分にもあるんじゃないかと思うんです。

菊地 本当にそうだと思うんです。その場合のリアルは、姿形が似ているという意味ではなくて迫真性の方ですね。その人にとってどうかという点が重視されている。表面的に人間に近いから感動するっていうことはあり得ないわけじゃないですか。

それこそ生人形とか菊人形とか、色々なものたちが『人形論』に出てきます。それらも一見人間のコピーのように思えるけど、完全なコピーではあり得ない。例えば、本物以上に目を見開かせり、筋肉や血管を浮き出たせたり、そういう表現がまずあって、受け手はそこに様々なリアルを見出してしまう。そこにやはり誤解を含んだ解釈が生じるわけで、人形愛というのもその地平にあると思います。

松浦 フロイトにもフェティシズム論というのはありますけれど、あれも、ほとんど狂気と境を接した人形愛というかピュグマリオニズムの本質にまでは届いていないような気がするんです。金森修みたいな人にこそ、そういう非常に深い倒錯を孕んだ、人形をめぐる人間心理の本質というものを理論化してほしかった。そういう思いが残ります。

香川 今のお話で、オリジナルではなく代替物だからこその欲望を掻き立てる。この点で思い出すのは、日本で球体関節人形がひとつの文化を形成するほどになっていることです。『人形論』の表紙もそうなんですけど、これだって本当はもっと人間の体に近いものがいくらでも作れるはずなのに、わざわざ関節を球体状にして強調しているんですよね。そこにものすごく魅力がある。しかし、この球体関節の魅力が何なのか、実は誰も言葉にできない。なぜ球体なのか。180度回転できるからという、そういうメカニックな説明になってしまう。あるいは球は完璧だから。でも、それだけではないはずです。

松浦 ちょっとずれるかもしれないけれど、それとたぶんパラレルな問題として、菊地さんが論じている、ゴジラをCGでやるか着ぐるみでやるかという話がありました。着ぐるみで、「中の人」の存在が透けて見えることの面白さ、そのちょっと倒錯的なリアリティですね。あれも、本当は、いまのCG技術の水準からすれば、ぜんぶそっちでやっちゃったほうがむしろ迫真感は増幅するはずです。しかしあえて、着ぐるみの中に人が入ってやっているんだよという、何と言うか、「シミュラークルとしてのゴジラ」の面白さというものがある。ハリウッド版『ゴジラ』とは違って、庵野秀明が『シン・ゴジラ』のゴジラを野村萬斎のモーション・キャプチャーでやったのもそれと無関係ではないでしょう。

菊地 球体関節の人間というのはいないわけじゃないですか。それと一緒で、道行くゴジラは誰も見たことがない。だからリアルなゴジラなんて本当はあり得ない。なのに、CGよりも着ぐるみの方がゴジラらしい、と思ってしまうファンは少なくない。球体関節人形を「人形らしい」と思う感性もある程度の市民権を得ていると思うんですけれど、じゃあ球体関節人形の評価のポイントってどこなのかという点については、私もまだ答えが出せていない。

香川 また、『人形論』の中に、特に球体関節人形について金森さんが触れていらっしゃる部分は、ゴシック的身体表象の議論になっています。とにかく血を流したり、解体されたり、無惨な、死体のような、そういうところにすごく注目されているような気がしたんですけれども、これについてはいかがでしょう。もはやシミュラークルではなくて、まったく別の身体感覚という。

松浦 さっきの四谷シモンの「人形は人形でしかない」という言葉を、同時に彼は、「人形は単なる死体でしかない」と言い換えてもいます。エロスとタナトスが分かちがたく絡まり合った「虚体」としての人形とでも言うか。結局、人形がモノ化、無機化して、死に近づいていったとき、そこに何か特異なセックス・アピールが充塡されるという、そういう逆説があるような気がします。

香川 しかも、女性の作家がそういうものを作るということも考えさせられるところですよね。

松浦 それも不思議なことですね。女性作家さんが多い。

菊地 ミルキィさんたちがつくってこられた『夜想』の功績はかなり大きいと思いますよ。

香川 では『夜想』の編集に関わってこられたミルキィ・イソべさん、今の球体関節のことについてどうですか。ほとんど、今も女性ですか。

ミルキィ そうですね、ほとんど女性です。男性作家はいるのですけど、あまり表に出てこない。こっそり作っている人もいるんですよ。作家として出さないけど。今はキットがありますよね。キットが売られていて、それを組み立てて、人形を球体関節状に作れるんです。

松浦 レディメイドの商品になっているんですね。

ミルキィ 実はかなり多くの、作り手と買い手がいるんですね。要するに、創作性が低いと見られているんですけれども実際にはそうとも言えない。つまり、ゼロから作るかどうかという違いはあるけれど、何かそこで表現しようとしていることは間違いない。

そうなるとたくさんの人が実は作っている。そのなかに男性がいるというのは全然おかしくない。ただやっぱり圧倒的に女性が作るようになっているというのは、言わば自分がかたちになっていくというところがあって、その人が抱えている色々な問題を、人形を作るなかで解消するというか、ある程度カタルシスがあるのではないか。それを通過した作家が表に立ってきている、と考えた方が良いと思うんですけれども。

結局、二つありますよね。作り手側の問題と、受け手側の愛玩する人たち。人形の場合は、触るか触らないかで全然違う。金森さんも書いていらっしゃるんですけれども、彫刻がある時から触れなくなったというお話を書かれていますよね。そこも大事なんだけど、人形というのは、触ってかたちを変えられるんですよね。その、変えられることの魅力みたいなのが、結果的に球体関節でよりはっきり出てきて、それをあるひとつの彫塑とかフィギュアじゃなくて、いくらでも可変する、そういうものとして作家も楽しんでいる。ポーズをいろいろ作れることによって、物語を作れるというのが一番大きいようにに思います。

他方、受け手の方を見ていると、本当に千差万別なんです。こんな顔のこんな変な人形って思っても、そこが一番いいと思う人もいる。だから見ているものが絶対的ではないんですよね。自分の中のニーズに合わせて人形を選んでいくというところがある。わたしはこれまで美術の文脈で人形を見ていたものですから、そうするとどれだけ優れたものかとか、作品性が高いかどうか、と捉えてしまいます。しかし、買う人は違うんですね。自分にとって必要かどうかしか考えていない節があります。

松浦 そのニーズっていうのは何なんでしょうね。何を必要としているのかな。

ミルキィ それがいつも疑問なんですけれども、やっぱり、自分との関係でしか見ていないので。

松浦 自分自身の分身を、つまり自己を投影できる何かを求めているのか。

ミルキィ 分身の人もいるんですよ。たとえばゴシック系の傷ついている人形というのがいる。そうすると、痛々しくて、見る側も心が痛んだりするんですけれども、それがあることによって癒されるという人がいるんです。つまり、晴れるというのかな。そういう人たちは人形を「この子」と呼びます。この子が自分の何かを背負ってくれるみたいな。

香川 日本の昔の雛人形みたいな。 災いをその子が背負ってくれるという。

ミルキィ そうです。昔の人形のあり方なんです。現代なのに、意外なことに。そういう役目を負ってなかった時期がたぶん、あるんだと思うんです。シモンさんが出てきた時というのは、やはり彫刻の概念と人形とのせめぎ合いがすごくあったと思います。

香川 抱っこできないですもんね、あの人形は。

ミルキィ そうです。シモンさんの人形は触れたり抱えたりできない。だからあれは彫刻に近い人形です、多少動いたとしても。彫刻の概念にどちらかというと近く、高みを目指して作っていらっしゃったと思うんですね。しかしながら女性作家がどんどん出てきた時は、彫刻の概念はゼロですね。完全に自分の分身か、もしくは何かそういうものを込める相手。そういうかたちで出てきた表現なので、シモンさんとはちょっと違いがあります。

そういう表現に対する姿勢という意味では、吉田良さんが出てきて、学校(ピグマリオン人形学校)を開きましたよね。それによってすごく大量の女性作家が輩出されたと思います。

香川 四谷シモンが第一世代だとすると、その第二世代が吉田良とか天野可淡になりますよね。その次の世代を育てたという。

ミルキィ そうです、吉田良プラス天野可淡という世代ですね。可淡さんは早く亡くなってしまいましたが。可淡さんの人形はかなり情念的だと私は思うんですけれども、そういうものを出していいんだと。つまり自分と同じような感覚だと思う女性がたくさんいる。それで女性たちに火がついたと思うんです。だから恋月姫が出てきたというのもその流れのひとつだと思います。ただ彼女の場合は、古典的なビスクを扱っていた人だったので、ビスクの延長線から始まっているという面もある。吉田良が、天野可淡の作品を示して、それで彼女も実際に作ることになる。ですけれど、そのことに共感した女性たちがたくさん出てきたというのが一番大きいですね。

香川 それと、『夜想』の人形特集などが連動していましたね。

ミルキィ 『夜想』の場合は、ベルメールのようなタイプの人形しか想定していなかったんですが、今、作家さんたち、特に女性がこんなに多く出てきたという現実をみて、これはなんなんだろう、と思って雑誌企画を始めた、というきっかけでした。そしたらどんどんわからなくなっていって(笑)、本当に千差万別です。人形ってますます何なの、という方に向かっていってしまっている。

5. カタストロフと人形

香川 今は、そういう状況なのですか?

ミルキィ すごくピークだった時期がやっぱりあって、数年前なんだけど、一番大きいのが震災だと思うんです。震災を機に状況が変わってきました。震災があった時に、それまで残酷な人形を平気で作れた人が、作れなくなるんですよ。やっぱり、震災の映像とか、キツさがそこに出てきているというのが背景にあるのではないか。いずれにせよ、震災が起きる直前がピークなんですね。

香川 今のお話聞いて思い出したのですが、ゴシックドールを論じた箇所で、金森さんが、現代の社会は死というものが遠ざけられているから、こういうゴシック的身体表象で、リアルなものとして身近に呼び戻そうとする情念が働いているんじゃないか、ということを書かれています。死体のメディアでの露出はないですけども、死のイメージが響いていますね、やはり。

ミルキィ 露出はないですけど、感じ取れますよね。やっぱり、あの後どうしたらいいか、とみんな考えたのではないでしょうか。もちろん文学でも何でも、震災をきっかけに、本当に変わってしまったものがあったわけだから、人形=ヒトガタを作るなかでは大きかったような気がしますね。そこから今、どうなっているかというのを分かっているわけではないんですが。

菊地 とても興味深く拝聴しました。ざっくり大きな流れとして、パブリックからプライベートなものへ、というのがあるのかなと。自分の家で何かゴシックドールを作る、そのための学校ができたり、キットが販売されていたりして、徐々に彫刻的なもの、言い換えれば、公共空間に置かれるということが前提とされているものから、プライベートな方向に人形の趨勢が変化していった。そして、震災というものを契機にして、作家たちが、体が傷ついていたりとか、死を連想させるような人形を作るということに対して、ハードルを感じるようになった。それってプライベートだと思っていた人形との関係が図らずも公共性を帯びてしまう瞬間のような気がして。つまり人形との関係ってパブリックとプライベートがはっきりと分かれているわけではなく、地続きなんだなと感じました。そのことが、人形と作家の関係のあり方を通じて見えてくる。すごく興味深いなと。

2011年はまだ教壇に立っていなかったので、そのときの学生たちの様子はあまり知らないんですけど、やっぱり人形の話を彼らから聞こうとすると、震災当時の話が出てくる。彼らはそのとき10歳とか、若い年代で、人形というものについて考えるきっかけのひとつが震災になっている。同じことがゴシックドールにも見て取れるっていうのはすごい。

ミルキィ ゴシックドールといわれているような作風の人たちでも、あえて今、そのように傷ついた表現をしたいものがあるなら、そこに出てきてたものの方がむしろ重みがあるんじゃないかと思うんです。そういう時期を経て、そのなかでいろいろなことを考え、感じ取ったりして、そのうえでもう一回表現されてくるものの方が見るべきものがあるんじゃないか、と。

香川 単なる、自粛的なものではなくてね、本当に出てくるもの。

そういえば金森さんは、著書のなかで、震災の後に人形論というのは何か違う、という気がして書けなくなったと言っています。

ミルキィ それまでは死体バラバラみたいな、男の作家さんに多かった。吉田良さんもそうですけれども、あえてやったりする、猟奇的な雰囲気を人形で表現したりとか、というのもあったんですよね。あまり私はそういうのが好きじゃないので、ちょっと避けるところもあったんですけど。球体関節と言ったときにバラバラにできるという逆発想があって、バラバラのパーツになった人間のイメージを作る人が結構いたんです。それが震災でやっぱりできない、と。だから震災という出来事には、もう一回そこを深く考えさせるような面があったと思います。表現がもうひとつ、それを超えて変わってくるということは当然あったんじゃないかしら。

香川 だからこれからの人形論は、そのことを押さえていく必要がある。まさに、死が隣り合わせになった時に、人形がどうなるか……。

ミルキィ それまではイメージを遊べたし、変な言い方ですけど、死を弄ぶ、死体ごっこじゃないですけど、そういうのと同じような感覚で死があった。ところが震災で死がリアルになっちゃったので、簡単に弄ぶことができなくなった。そういう傾向は全体にあったんじゃないか。きっと人形は如実に出やすかったから。

鯖江 私は震災時に関西にいた人間なので、余計にそう感じてしまうのかもしれませんが、そうした現象は情報化を介した現象だと思います。先ほど松浦さんが、人間がモノ化することと、情報化すること、その両方の流れがあると指摘されました。つまり圧倒的な情報量に浸っているからこそ、自分個人の「出来事」として震災を受け止めようとする。そのことが人形の形態そのものとか、表現そのものを変えていくのではないでしょうか。その意味で情報化にも二面性がある。

それから、彫刻についてです。これは少し金森さんも書いていますが、人形作家が多く輩出されてきた背景には、本家本元である彫刻があると思います。僕は美術系大学で教えていますが、「彫刻」という専攻コース名は存在しません(代わりに立体造形コースがあります)。これはあくまで印象なのですが、彫刻家が「ヒトガタ」を作らなくなるのと、人形が流行するというのは、平行現象なのではないでしょうか? 実際、1970年代以降、(アメリカのランド・アートほどではなくても)屋外での彫刻展示が活況を呈していましたが、その多くはいわば抽象的なオブジェでした。他方、人体に強い関心を持つ作り手たちが、人形制作の方に流れていったんじゃないかと思います。

人形について考えることの醍醐味のひとつに、(さきほどの震災の話がまさしくそうですが)人形とは直接関わらないものがかえって鮮明に照らし出されることがあります。たとえば教育です。教育という要素は、金森さんの本にはないですが、菊地さんの本にはある。この二つの本を決定的に隔てるのは、実はその点ではないかと思いました。

菊地 教育についていえば、私の本ではアンパンマンの話をしていて、まあそれは置いておくとしても、今一番調べているのは、大正以降から戦後頃までの日本で、人形がいかに、プロパガンダに使われていたかという問題です。日本の舞台人形劇人たちが、最先端の芸術手段として、まさにメディアとして人形を使おうとしていた時代があったという。大正時代は演劇運動と連動しつつ左翼的なメッセージを伝えるために人形を使うんですけど、その後、1940年頃になると大政翼賛会がナチスの真似をして、芸術を利用しはじめる。そのひとつに人形劇が選ばれていて、要は人形劇を使って国民を啓蒙し、国威発揚を目指すための、まさに教育ツールとして利用されていました。

戦後、大政翼賛会に参加しなかった人形劇人たちが、各種メディアに進出していって、その結果、例えば初期テレビでは人形劇が、子ども向けの教育ツールでありながら先鋭的な表現も担っていた──そうしたことを今調べています。

松浦 テレビの人形劇というのは、『ひょっこりひょうたん島』とか。

菊地 『ひょっこりひょうたん島』が最後くらいですかね。そこに至るまでの話が中心で、『チロリン村とくるみの木』とか。

香川 ああ、そんなのもありましたね。分かる世代(笑) 。

菊地 ただ調べているのですが、ほとんど資料が残っていないんです。生放送で痕跡が残らないことを前提にしていたからこそ、攻めたことがやれていたというのも事実なんでしょうけど。

鯖江 その調査のなかで、池袋界隈のことはよく出てきませんか?

菊地 出てきますね。池袋モンパルナス。

鯖江 高山良策が「ウルトラマン」シリーズで着ぐるみを制作していたり。彼は画家として出発しますが、ウルトラマン以前にも人形に深く関わった活動を戦後の池袋モンパルナスで展開しました。この池袋界隈、豊島区というのは、先進的な人形文化の拠点であって、それがテレビや映画に波及したりしていた(半面、面白いのは、池袋からデザイナーがほとんど出ていないことです)。

香川 漫画家はたくさん輩出しているんですよね。

鯖江 漫画家は出ています。村山知義が住んでいましたしね。

松浦 江戸川乱歩が蔵にこもって、蠟燭の光で怪奇小説を書いていると噂された、その彼の家も、池袋の、立教大学のあたりですよね。

さっきのミルキィさんの、震災で現実の死が過剰に露出した時に、グロテスクな死のイメージと戯れていた人形作家がたじろいで自粛の動きが広がったという話。それはすごく面白いと思ったんです。香川さんに伺いたいのですが、ハンス・ベルメールのあのグロテスクな球体関節人形というのは、時代からいうと、1930年代あたりですか。

香川 33、34年くらいですね。

松浦 つまり両大戦間期。戦争と戦争との間のはざまの時期ですが、そこから第二次世界大戦に向けて、これは自然災害じゃなくて人災ですけれども、ヨーロッパがきわめて暴力的な、グロテスクな状況に突入していきますね。たとえばアウシュヴィッツ、ホロコーストの問題。アラン・レネのドキュメンタリー映画『夜と霧』に、ナチスの強制収容所がアメリカ軍によって解放されたときの死体処理の映像が挿入されています。山積みになった死体をブルドーザーで片付けている映像です。いまのテレビなんかだとセンサーシップが働いて絶対に映らない映像でしょうが、ガリガリに痩せこけた、枯れ木というか棒切れになったような素裸の人体──衣服も靴もリサイクルのために剝ぎとられてしまっているわけで──の山を、ブルドーザーでガーッとやっているわけ。

まさに、人間のモノ化というか、「人形化」。ヒトがモノに還元され尽くしてしまう。そういうグロテスクが露出する悲惨な歴史状況があったわけでしょう。ベルメールの場合、少女や少年に対する彼のいろんな個人的欲動が絡んでいるのでしょうが、時代状況のなかに置いて俯瞰してみると、そういう歴史的なカタストロフと、どこか響き合っているということはないでしょうか。

香川 そうですね……ベルメールがあれを作ったのは、ナチスが政権を取った直後からで、まだそこまで死のイメージがない頃でした。ホロコーストのああいう死体のイメージが白日の下に晒されたのが45年なので、ある意味で予言的かもしれないけれど、彼にとっては、まだそういう恐るべきイメージと隣り合わせで作ったものではないといえます。

先ほどふれた『人形の文化史』の中に、小森謙一郎さんという、フランスやドイツのユダヤ思想の専門家が、「マネキンとマリオネット」というタイトルで論文を寄せています。まさにその死と隣り合わせになる前は、ベンヤミンやブルーノ・シュルツが、人形にある意味、なにか現状を打破するイメージをかぶせていたものが、10年後には本当に人間が人形になってしまう。そういう恐ろしいイメージ──実際、アウシュヴィッツを経験した人たちの証言の中から、マネキンとかマリオネットという言葉が出てくるわけです。

松浦 それが現実以前だったからこそ、まだ自分の個人的な芸術としてやることができた、とも言えますね。

香川 そうですね。だから、アウシュヴィッツのあのイメージを見ながら作ることができたとは考えにくいでしょう。震災の話に戻ると、人形が引き受けていた個人的な傷や痛みが、現実の巨大なカタストロフを前にして卑小でちっぽけなものに見えてくる。人形との私的な関係がそうやって破られたとき、大量死と人形のあいだにどんな新しい意味が立ち上がってくるかは、まだよく見えていないところだと思います。人間を無数の木偶人形にしてしまう状況を表象しようとすると、ヒトガタではどこか嘘になってしまう(オーディエンスの方からも発言があった、広島原爆資料館の展示に近年まであったケロイド人形のように)。でもその反面、人形とは危機的な災厄のときに、救いの希望を託したり、哀悼の祈りを捧げたりする対象ともなりうるものでしょう。

日本語の「人形」という言葉は、欧米語にはない意味の拡がり、逆に言えば曖昧さをもつものです。それが人形の研究を困難にしもすれば、挑戦の可能性を与えてくれもするのかもしれません。今日はその意味で、とても有意義なお話しを伺うことができたと思います。ありがとうございました。