19世紀フランスの「人形(poupée)」と少女──ジェンダー・ステレオタイプの観点から

Ⅰ はじめに──19世紀フランスにおける女児向け玩具としての「人形(poupée)」

人形は女の子の玩具である──人形をめぐるこのジェンダー化されたイメージは、現代の社会において広く一般に浸透している。哺乳瓶とセットになった乳幼児型人形、色とりどりの衣裳が華やかな着せ替え人形をはじめとして、「人形」と称される玩具の大半が、女児を対象として作られ、販売されてきたといってよいだろう。

こうした女児向け玩具の原型ともいうべき人形が、19世紀のフランスにおいてただならぬ流行の様相を呈していた。フランス語で「人形」を意味する「プペ(poupée)」という語は、当時、主として女性型の人形を示すものとして用いられており、その人形は鑑賞の対象となったのみならず、女児の代表的な玩具として他の追随を許さぬ圧倒的な人気を誇っていた*1。優美で精巧な顔立ちを持つ人形本体、そしてその煌びやかで豪奢な衣裳やミニチュアの家具の制作は、専門的な産業として発達し大きな経済効果を上げ、19世紀前半からユレ(Huret)やジュモー(Jumeau)、ブリュ(Bru)を筆頭に、次々と新たな人形メーカーが誕生する。人形とその付属品は万国博覧会にも出品され、フランスに先行して人形産業が発達していたイギリスやドイツの作品との優劣が競い合われたほか、人形のファッションがパリを中心に発展した人間の女性のモードと相互に影響し合うなど、当時のフランスにおける人形を取り巻く状況は、他の時代や地域と比較しても特異なものであったといえる。

*1 「人形」を日本語の文字通り「ひとのかたち」と捉えるならば、当時の玩具には、操り人形のパンタン(pantin)、イタリアの喜劇の道化師をモデルとしたポリシネル(polichinelle)、細い棒の先に人間の頭部がついたマロット(marotte)や、兵士や騎士を模ったものなど、さまざまな「人形」が存在していた。ただし「プペ(poupée)」という言葉は、玩具についてみるならば、主として女性型人形のことを示すものであったと考えられる。なお、「プペ」が大人の女性の体型を模すものであったのに対し、1870年代後半以降に急速に普及した幼児体型の人形は「べべ(bébé)」と呼ばれるようになった。

【図1】アデレード・ユレの1860年頃の人形、衣裳セット

(Theriault's. Antique Doll Auctions. (https://www.theriaults.com/node/1140685 [2019/5/12アクセス]))

これらの人形は、量産化の進行に伴い人形専門店や玩具店、ボン・マルシェなど百貨店で販売されるようになったが、実際に購入が可能であったのは、子供に玩具を買い与える経済的余裕のある上層階級の家庭に限られていた。性別役割分業が明確に存在していた当時、上層階級の娘たちは将来「良き妻」「良き母」となるべく婚前の期間の多くを家庭内で過ごしており、人形はそうした少女たちの身近な玩具として、親密な関係を結ぶ対象だったのである。

【図2】ボン・マルシェ、 1889年のお年玉のカタログ

(Le Bon Marché, Articles pour étrennes, jouets, 1890. Paris : Chaix, 1889.)

Ⅱ 人形と少女の関係をめぐる社会的認識

玩具としての人形の流行を背景に、人形とその所有者となった少女の関係性は社会的な注目の的となり、知識人たちによって人形の教育的効果が議論されていた。ラルース『19世紀世界百科事典(Grand dictionnaire universel du XIXe siècle)』 の「少女(fille)」の項目には、活動的で騒がしい遊びを好む男子に対し、繊細で優しい女子に特有の遊び道具のひとつとして人形が挙げられている*2。歴史家のジュール・ミシュレも、彼の女性論の代表的著作『女(La femme)』(1859)において、少女の人形遊びには女性の「本能」としての「最初の愛」が見られると述べ、人形に「やさしくて愛らしい自分そっくりの妹」としての役割を見て取っている*3。

*2 Pierre Larousse. Grand dictionnaire universel du XIXe siècle : français, historique, géographique, mythologique, bibliographique.... T. 8 F-G. Paris: Administration du grand Dictionnaire universel, 1866-1877. p. 369.

*3 ジュール・ミシュレ『女』大野一道訳、藤原書店、1991年、87頁。

人形と少女の関係性をめぐる言説のなかで19世紀に最も特徴的に見られたパターンのひとつが、少女の人形遊びを母性の育成や母親役割の実践に有用と考えるものであった。ジャン=バプティスト・フォンサグリーヴによる育児指南書『女子の身体教育──健康・発育管理法についての母親たちへの提言(L’éducation physique des jeunes filles, ou Avis aux mères sur l’art de diriger leur santé et leur développement)』(1881)において、「音、動き、闘い、競争心、支配の本能」を持つ男子に対し、女子はその生来の性質が「愛情深い」ものであり、さらにそれを育て培うために、優しく穏やかな遊びを好むとされる*4。フォンサグリーヴによれば、少女は人形の服を着せ替え、家事を実践しながら、女主人として家庭を統治する感覚を身につけると同時に、社交界での振る舞いにも慣れていくのである。

*4 Jean-Baptiste Fonssagrives, L’éducation physique des jeunes filles, ou Avis aux mères sur l’art de diriger leur santé et leur développement. Paris: C. Delagrave, 1881. pp. 103-104.

「人形」は、人間の女性を模していながら少女の腕に収まる程度の小さなヒトガタの「モノ」であり、生命を持たず、自らの意思によって動いたり、話したりすることもない。この性質から、人形が少女にとっての「子供の代理物」として母親役割をシミュレーションする道具とみなされたほか、人形そのものが従順で客体的な理想のブルジョワ女性像として捉えられることもあった。当然ながら、そのような人形の持つイメージに対しては、無知や主体性の欠如といった否定的な価値判断が下されることもある。フランスでも1894年に上演されセンセーションを巻き起こしたヘンリック・イプセンの『人形の家(Et Dukkehjem)』(1879)において、「人形」という言葉は、家庭の空間に囚われ、夫や子供に対して従属的な女性を示す語として用いられている。

いずれにしても、「人形が女子のもの」というジェンダー化されたイメージは、19世紀には広く一般に定着していた。重要なのは、女子が人形を好むことが、男女の性差による本能や生来のものとして自明視されている点だろう。フィリップ・アリエスによれば、17世紀のフランスにおいて、子供の性別は明確に意識されておらず、その玩具である人形も女子のみならず男子も遊ぶものとされていたものの*5、18世紀の思想家ジャン=ジャック・ルソーの『エミール』(1762)第5巻には、女子が人形を好むのは「明瞭に女性の使命にもとづいて決定された好み」であり、やがてはその少女自身が「人形」になる時が来るとして*6、人形と女性の不可分な結びつきが呈示されていることが読み取れる。

*5 フィリップ・アリエス『〈子供〉の誕生——アンシャン・レジーム期の子供と家庭生活』杉山光信・杉山恵美子訳、みすず書房、1980年、68−69頁。

*6 ルソー『エミール(下)』改版、今野一雄訳、岩波文庫、2007年、32-33頁。

Ⅲ 「人形」をテーマとする児童文学の流行

上述のような知識人による言説の広がりと時を同じくして、19世紀に隆盛を迎えた児童文学の世界においても「人形」というテーマが流行し、様々な物語や雑誌が出版されていた。世紀初頭に刊行されたA・ノエル『人形遊び、あるいはお嬢さんのお年玉(Les jeux de la poupée, ou les étrennes des demoiselles)』(1806)は、版画の絵とその解説の詩からなる作品であり、ひとりの少女が新年のお年玉のプレゼントとして人形を受け取るところから開始され、人形の散歩をしたり食事を取らせたりと世話をする場面が続き、最後に人形を寝かしつけて終了する*7。

*7 A Noël, Les jeux de la poupée, ou les étrennes des demoiselles, composés de 7 gravures en taille-douce avec une explication en vers français. Paris: A. Noël editeur, 1806.

【図3】 (A Noël, Les jeux de la poupée, ou Les étrennes des demoiselles. Paris : A. Noël editeur, 1806.)

登場人物の少女が人形を「娘」とみなして世話や教育を行う筋書きの作品は、当時数多く刊行された。そのような人形の役割が決定的なイメージであったことを示す例として挙げられるのが、同時代の文学界に多大な影響力を有した編集者エッツェルが、スタールという筆名で自ら執筆した『リリちゃんの人形(La poupée de Mademoiselle Lili)』(1886)である*8。本作品は幼い少女リリちゃんの日常の風景を綴って人気を集めた「リリちゃん」シリーズの一作品であり、リリちゃんが「早い時期から、完璧な小さなお母様になる勉強をする」ため、父親から贈られた人形を用いて母親役割の見習いをしながら成長する姿が描かれる。

*8 Pierre-Jules Hetzel. La poupée de Mademoiselle Lili. Paris: J. Hetzel, 1886.

【図4】(Pierre-Jules Hetzel, La poupée de Mademoiselle Lili. Paris : J. Hetzel, 1886.)

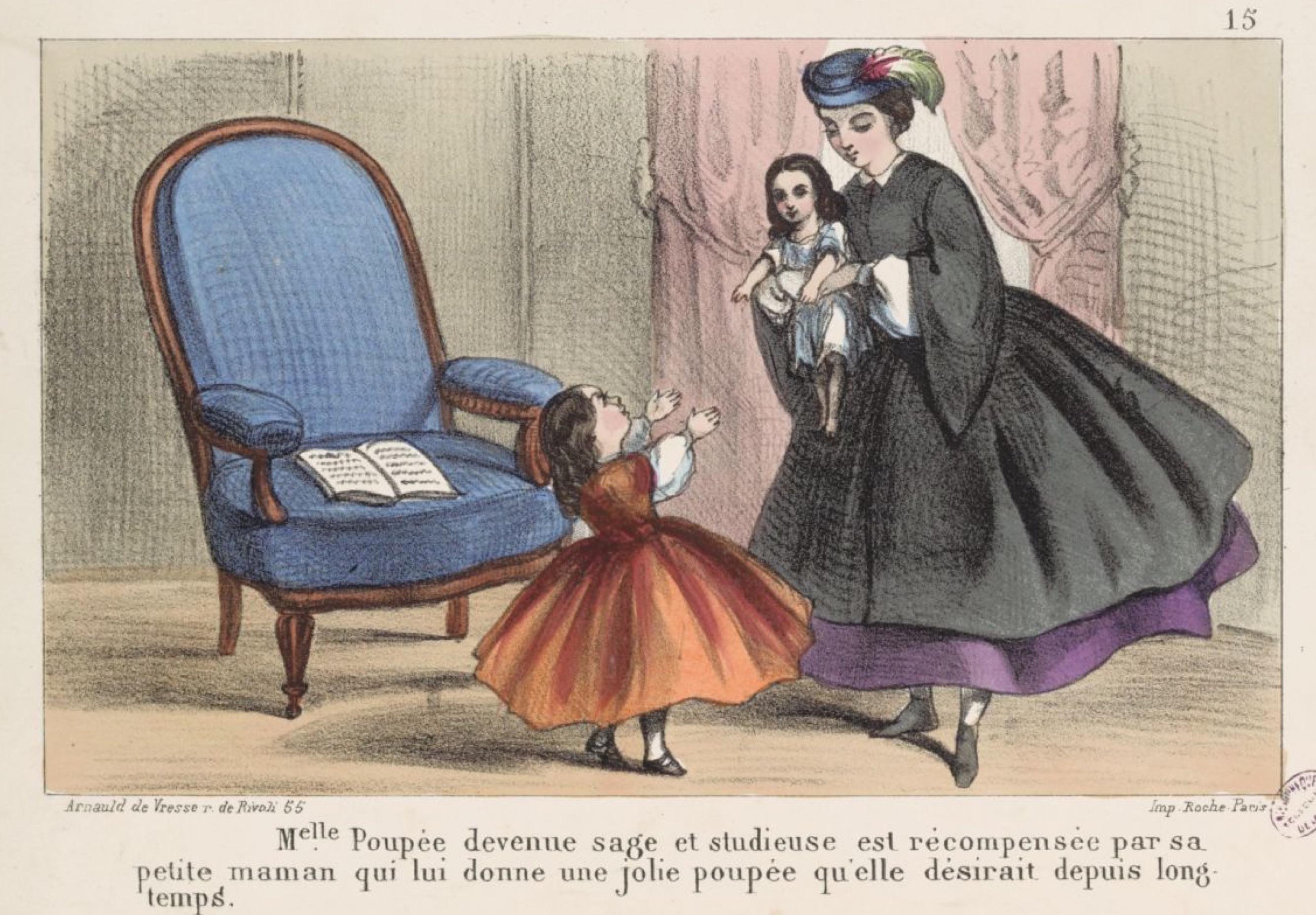

また、一部の作品においては、少女が与えられる人形は、「人形」と称されながらも本物の人間の子供のように話したり、行動したり、物を食べたりなど、生命を有するかのように描かれている。ジュール・ジャン・アントワーヌ・バリック『人形の教育(L’éducation de la poupée)』(1857)では、少女が母親から人形を与えられて世話と教育を開始するが、最終的に少女による一連の教育が完成したとき、つまり人形が優しく、思いやりがあり、勤勉で、従順な性格になったとき、今度は人形が、母親代わりの少女から、新たにその「娘」に相当する小さな人形を受け渡される*9。現実の母-娘関係において行われる世話や教育が、「母から娘へ」、「娘からその人形へ」、「さらにその子供としての人形へ」と受け継がれ、人形を媒体とした疑似的な「母-娘」が延々と続くことが期待されているのである。

*9 Jules Jean Antoine Baric. L’éducation de la poupée. Paris : Arnauld De Vresse,1857.

【図5】

(Jules Jean Antoine Baric, L'éducation de la poupée. Paris: Arnauld de Vresse,1857.)

以上取り上げた三作品に登場する人形の役割は、先述のような、知識人に唱えられていた教育的効果を反映するものであったと捉えられる。着目すべきは、いずれの作品においても主人公の少女が人形を親から買い与えられる点、そして少女がそれを喜び、熱心にその世話に取り組むという点である。少女たちの憧憬の対象であり、生殖を伴わずして「娘」の役を果たすことのできる人形は、少女を楽しませながら「自然」に母性を育成することに効果的と考えられていたのであり、そのような人形と少女の関係性が、少女たちが実際に読んでいた児童文学においてフィクションとして描き出されていたのだった。

しかしながら、これらに代表される教訓色の強い作品群は、当時の人形をモティーフとする児童文学において大きな割合を占めていたものの、あくまでその一側面に過ぎない。たとえば、マリー・ゲリエ・ド・オープト『人形と少女の変身(Les Métamorphoses d'une poupée et d'une petite fille)』(1868)に見られるように、主人公の少女が人形に暴力を振るって痛めつけるさまは*10、大人によって想定されていた好ましい「人形遊び」を大きく逸脱するものである。また、ジュリー・グロー『人形のメモワール、少女に捧げられた物語(Mémoires d'une poupée, contes dédiés aux petites filles)』(1839)やベルト・ヴァディエ『ローズとロゼット──美しすぎる人形のオデュッセイア(Rose et Rosette : odyssée d'une trop belle poupée)』(1893)をはじめとして、人形が自分の生活上の経験を手記として執筆するという体裁の作品も複数見られるが*11、そこでは本来、玩具として少女に弄ばれる人形という存在が、その所有者の少女を観察して批評するという、「少女-人形」の主客関係を転倒するかのような構図が呈示されている。

*10 Marie Guerrier de Haupt. Les Métamorphoses d'une poupée et d'une petite fille. Paris: B. Béchet, 1868.

*11 Julie Gouraud. Mémoires d'une poupée, contes dédiés aux petites filles (5e éd) . Paris: A. Bédelet, 1860. Berthe Vadier. Rose et Rosette : odyssée d'une trop belle poupée. Paris: J. Hetzel, 1893.

さらに、実物のモノとしての人形に目を向けるならば、少女が魅惑されていた人形の顔立ちや衣裳は、時にその派手さや贅沢さの度が過ぎているとして非難の対象となるなど、人形が必ずしも少女にとっての健全で望ましい教育の媒体であるには止まらなかったことがわかる。家父長制的な規範が強力に作用していた当時においても、物語のモティーフとして、また実物のモノとしての人形の役割は、ステレオタイプ的なイメージのみに還元することのできない様々な側面を有していたのである。

Ⅳ おわりに──人形のジェンダー・ステレオタイプをめぐって

2019年2月末に行われた金森修氏の『人形論』をめぐる松浦寿輝氏と菊地浩平氏の対談(「金森修『人形論』(平凡社、2018年)を読む」)では、多彩な側面を持つ「人形ワールド」について活発な議論が交わされた。本稿で扱った19世紀フランスの「人形(poupée)」をめぐる諸相は、その広大な「人形ワールド」のなかでも、女性型人形と人間の女性が、とりわけ結婚して妻や母となることを要請される以前の少女の期間において、密接な結びつきを有していた事実を示すものであった。同様の傾向は、フランスに限らずイギリスやアメリカ、ドイツなど欧米諸国の近代化の過程で見られるものであり、日本においても明治期の尋常小学校の教科書を通じて、「人形は女子のもの」という周到な刷り込みが行われていた*12。

*12 増淵宗一『少女人形論──禁断の百年王国』講談社、1995年。

近年、そのような「人形=女子」という固定観念に疑義を呈する動向が見受けられるようになっている*13。2015年11月には、従来女児向け玩具とされてきたバービーのCMに男子が起用されたことで、ネットを中心に反響を呼んだ。また2017年6月、ハフポストUS版にて人形で遊ぶ男児の姿を撮影した計41枚の写真が掲載された記事が公開された*14。

*13 近年の欧米圏を中心とするファッションドールの変容や玩具メーカー、消費者の動向については、次の文献で詳しく紹介されている。堀越英美『女の子は本当にピンクが好きなのか──Think PINK』Pヴァイン、2016年。

*14 “41 Photos Of Boys With Dolls That Prove Gender Doesn't Belong In The Toy Aisle” https://www.huffpost.com/entry/41-photos-of-boys-with-dolls_n_594d4447e4b0da2c731b3b2b [2019年5月5日アクセス]

これらの動向は、現在もなお根強く残存している人形に対するステレオタイプ的なジェンダー観の見直しが図られていることを示すものといえよう。ただし、先にも触れたように、実際に人形と接触していた少女たちが、必ずしも「女の子らしい」とされる遊び方をし、人形と「適切」な関係を結んできたとは限らない点には十分に留意すべきである。19世紀の西欧で特異な繁栄を迎えたモノとしての人形、そしてそれを背景に流行した児童出版物にみられるテクストやイメージは、このような人形と女性の関係をめぐる問題を検討するうえで重要な示唆を与えるものといえるのではないだろうか。