ココシュカのアルマ人形

画家オスカー・ココシュカは、世紀末ウィーンの芸術家たちのミューズ、アルマ・マーラーとの激しい恋愛を作品の主題として度々取り上げている。新しいジョコンダとして彼女を表した1912年の《アルマ・マーラーの肖像》(図1)や、二人の破局を予感させる1914年の《風の花嫁》といった絵画作品はココシュカの代表作としてよく知られている。だが、アルマに対する画家の妄執を最も生々しく伝えているのは、二人の関係が完全に破綻した後に制作された彼女の姿を象った等身大の人形(図2)である。この人形は、ココシュカが戦地で受けた致命的な負傷から奇跡的に回復し、アルマがヴァルター・グロピウスと結婚したことへの失意から覚めやらぬ1918年の夏に、画家が女性作家ヘルミーネ・モースに制作を依頼したものである。手紙や図を通じて詳細な指示を与えながら制作が進められたため、ココシュカとモースの共同作品といっても良いだろう。その化け物じみた異様な容姿の人形は、画家が居間や寝室でも生活を共にしたり、衣服を着せて同伴して外出したり等といった彼の常軌を逸した「奇行」にかんする逸話によっても彩られている。また、完成した人形を受け取った1919年4月から、自身の手でそれを破壊する1922年までのあいだに、ココシュカは、この人形をモチーフとして3つの油彩画を制作している。人形を媒介としてアルマを描くという二重の肖像制作を通じて、画家は失った恋人を現実の存在として蘇らせようとしたのである。

ココシュカは1909年以来、アドルフ・ロースの斡旋でウィーンの文化人たちの肖像画を数多く手がけ、肖像画家としての名声を博していた。その時期の彼の作品群は、人間の内面を見透かしているかのような「心理的肖像画」として知られている。ところが、1923年からのココシュカは肖像画を制作することが少なくなり、風景を主たる画題とするようになる。またそれ以降も肖像画の制作自体は続けられたが、作風が大きく変化している。このような画家の変化には、このアルマの二重の肖像制作の経験が影響しているのではないだろうか。そこで以下では、このかつての恋人の似姿を分析することで、人形体験が彼の芸術活動においてどのような意味を持っていたのかを考えるための端緒を探ってみたい。

【図1】オスカー・ココシュカ《アルマ・マーラーの肖像》1912年、東京、国立西洋美術館

【図2】「アルマ・マーラーの人形」1919年 (B. Reinhold & P. Werkner [hrsg.], Oskar Kokoschka-ein Künstlerleben in Lichtbildern: Aus dem Oskar Kokoschka-Zentrum der Universität für angewandte Kunst Wien, Ambra, Wien, 2013, S. 86.)

1.フェティッシュとしてのアルマ人形

アルマ人形を大きく取り上げた1992年のシュテーデル美術館の展覧会*1以降、ココシュカがモースにあてた書簡集「フェティッシュ」*2(1925年刊行)が、この人形を考察するための重要な資料として注目されてきた。ほとんどすべての先行研究において、この「フェティッシュ」という言葉が含意する、物象化された身体への偏愛──人形の触り心地へのココシュカのこだわり──に基づいて、この人形の造形が分析されている。人形を構成する素材や詰め物にかんする具体的な指示のみならず、参考図版としてモースに送った油彩画《裸婦立像:アルマ・マーラー》(1918年)(図3)においても、外見よりも触り心地の方に重点が置かれている。この油彩画のなかの女性像は写実的な描写からはほど遠く、肉の付き方や体の表面の凹凸、皮膚の質感が荒々しい筆致で誇張されており、ここに描かれた肉体の触知性を忠実に再現するように画家は要望した。彼が求めたのは、美的な眼差しを向けるのに必要な心理的距離を無効にし、触覚によって直接、官能性に訴えかけるようなフェティッシュに他ならない。それは、アルマの視覚的な似姿である肖像彫刻のようなものではなく、触れることで即物的に知覚できる人形でなければいけなかった。

【図3】オスカー・ココシュカ《裸婦立像、アルマ・マーラー》1918年、個人蔵

フェティッシュとは欲望の対象の「不在」の「否認」の証である。すなわち、人形は画家にとって失った恋人の代理としての役割を果たした。この人工の恋人との奇妙な共同生活に終止符が打たれたのは、1922年のある夜、画家の友人たちを招いて開かれたパーティーにおいてだと言われている。ココシュカはいつものように人形にドレスを着せ、彼女とともに音楽やシャンパンを楽しんでいたが、そこで自らの手で人形の首を切り落として庭に捨てたことを、自伝の中で自ら語っている。この時、彼は「アルマを殺害した」*3のであり、失った恋人と同一視されていたヒトガタは脱魔術化され、単なる素材の塊へと回帰することとなった。そのようにしてココシュカはアルマの「不在」を「承認」し、彼に取り憑いていたかつての恋人のイメージから自らを解放したのである。

*1 Klaus Gallwitz [hrsg.], Oskar Kokoschka und Alma Mahler. Die Puppe. Epilog einer Passion, Städtische Galerie im Städel, Frankurt a. M., 1992.

*2 Oskar Kokoschka, „Der Fetisch“,Künstlerbekenntnisse: Briefe, Tagebuchblätter, Betrachtungen, heutiger Künstler, [hrsg.] P. Westheim, Propylän, Berlin, 1925, SS. 243-254. ここには9通の手紙が収録されているが、実際にはモース宛の手紙は12通遺されている。残り3通も合わせたすべての書簡は註1に掲載されている。また以下も参照。Olda Kokoschka; H. Spielmann [hrsg.], Oskar Kokoschka Briefe I 1905-1919,classen, Düsseldorf, 1984, SS. 290-302, 304-306, 309, 312-313.

*3 Brassaï,The Artists of Life, [Trans.] R. Miller, The Viking Press, New York, 1982, p. 74.

2.20世紀初頭の人形文化におけるアルマ人形の位相

ダダや形而上絵画、シュルレアリスム、ドイツ表現主義といった20世紀初頭の前衛芸術において、人形やマネキンは人間のメタファーとして作品に登場してくるようになる。そのような同時代の人形芸術のなかでもアルマ人形が特異であるのは、他にも増して人間との濃厚で親密な心理的交流が発生している点にある。すなわち、アルマ人形は、より本来的な意味での「人形愛」を体現しているものであり、近代の合理的思考が追いやってきた魔術的な相を帯びた代理や分身としての像なのである。ココシュカの書簡集「フェティッシュ」は、ハンス・ベルメールに球体関節人形の制作を開始するきっかけを与えたことでも知られているが、ココシュカとベルメールの人形への向き合い方は対照的である。ベルメールの人形は、人工的な身体や機械的な接合性が前面に押し出されている。その意味では、伝統的なヒューマニズムに基づいて感情や表情を示す肖像を退け、機械や断片として身体が表される20世紀の前衛芸術と並行的である。その一方、ココシュカの人形は、生身の人間と同一視される代理身体としての魔術的な性格を強く有しており、まるで生命が宿っているかのように演出される。そのような像は、愛の対象にもなれば、憎しみの対象にも容易に転じるものであり、フロイトが「不気味なもの」(1919年)で取り上げたような、文学作品のなかの「生きているのか死んでいるのかわからない」人形にも接近している。

ココシュカの人形をめぐる心理劇は、ライナー・マリア・リルケが1913年に上梓し、1921年に単行本として出版した、人形にかんする随想文*4を彷彿とさせる。リルケにとって人形とは、人間にも事物にもなれない「半端な事物」であり、注がれた愛情を食い尽すばかりで決して期待に応えてはくれない一種の底なし沼である。人間の感情を食らい尽くした挙げ句には打ち捨てられてしまう人形の虚しい運命を、リルケは仮借なく暴きだしている。ココシュカは戦地から帰還した直後の1916年にリルケとの交流を開始しており、そこでココシュカの人形制作の計画のことが話題に登っていた可能性が指摘されている*5。また、人形の本性を告発するリルケの随想文は、当時一世を風靡していた女性作家ロッテ・プリッツェルの創作人形に寄せられたものであるが、彼女こそココシュカが最初に人形制作を打診した人物であったため、画家はこの詩人を通じて彼女のことを知ったとも言われている。最終的に画家は、プリッツェルと同じシュヴァービングの文化サークルに出入りしていたモースに制作を依頼することとなったが*6、いずれにしてもリルケが主題とした人形への愛の機微を、アルマ人形は図らずも体現しているかのようである。

ココシュカの人形に対する愛憎半ばする複雑な感情は、人形に対する自身の評価が後年に至るまで大きく揺れ動いていたことにも反映している。多くの先行研究では、モースに宛てた1919年4月6日付けの最後の手紙で画家が露にしている、人形の出来映えへの大きな幻滅ばかりが取り上げられているが、実際のところはそれほど単純なものではなかったらしい。1933年のインタビュー記録や1971年の自伝『わが人生』では、「まさしくアルマのように美しかった」*7あるいは「人形を箱から取り出し日の光に持ち上げると、記憶のなかの彼女の姿に生命が宿った」*8といったように満足のいく出来映えに対する画家の感動が印象的に記されている。結局のところ、ココシュカ自身のなかでも人形の意義は、それを破壊した後の晩年に至るまで不確定なままなのである。彼の言説においては、人形を愛おしむような賞賛の言葉と、自嘲をも伴った悪意に満ちた罵りの言葉の両方が混在しており、同一の対象であるにもかかわらず、ココシュカ自身の評価が正反対に分裂しているのである。

*4 Reiner Maria Rilke, „Einiges über Puppen“ (1912); ライナー・マリア・リルケ「人形──ロッテ・プリッツェルの蝋人形に寄せて」『リルケ全集』第7巻、田口義弘訳、河出書房新社、1990年、394-405頁。

*5 Lisa Street, Oskar Kokoschka’s Doll: Symbol of Culture, Emory University, Ph. D. Diss., 1993, pp. 249-252. また、ココシュカとの交流を開始する前年の1915年に完成した『ドゥイノの悲歌』第4歌でも、詩人の人形に対する同様の複雑な愛憎が露にされている。

*6 モースについての情報は以下参照。Justina Schreiber, „Anlässlich eines bisher unbekannten Fotos von Kokoschkas Alma-puppe“, Oskar Kokoschka: Ein Künstlerleben in Lichtbildern, [Hrsg.] B. Reinhold, P. Werkner, Ambra, Wien, 2013, SS. 87-90.

*7 Brassaï, Ibid..

*8 Oskar Kokoschka, Mein Leben, Bruckmann, Münich, 1971, S. 191.

3.ココシュカの人形絵画:人間と人形のあいだの揺らぎ

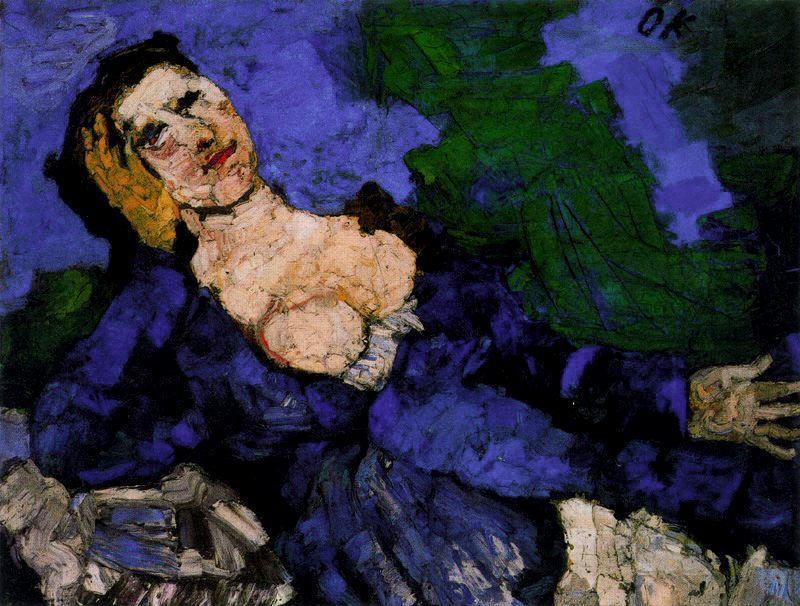

アルマ人形をモデルとした三つの絵画作品においては、ココシュカと人形の間の愛憎劇が視覚化されている。人形に対する感情の揺らぎは、そのまま絵にも写し取られているように見えるのである。人形絵画の第一作目《青い服の女》(図4)には、人形に対する好意的な感情が顕著に表れている。ヒロインである人形は生身の肉体を持ち、豊満な胸を露に横たわるヴィーナスとして登場している。制作当時、この女性像のモデルが人形であることを知っていた者はほとんどおらず*9、1925年の書簡集「フェティッシュ」で人形を描いたものであることが本人によって明かされるまでは、単に女性像だと考えられてきた。ここに描かれているのは、人形に投影された彼の空想上のミューズの姿に他ならない。

【図4】オスカー・ココシュカ《青い服の女》1919年、シュトゥットガルト州立美術館

ココシュカはこの作品を制作する前に160点ほどのスケッチを描いており、人形に生気を吹き込むプロセスをそこから読み取ることができる。それらの習作に描かれた人形は実に多彩な表情を呈しているのである。例えば、スケッチ群①(図5)の人形は、だらしなく放り出された四肢が胴体との有機的なつながりを欠いているため、ぎこちない。しかも、中空を見据えた表情は生彩に乏しい。マネキンのようにポーズをとらされて、文字通り人形らしく描かれた人形の姿は、一種のスティル・ライフだと言っても良いだろう。スケッチ群②(図6)では、人形自らが姿勢を整えており、その眼差しにはかすかな意志の光が灯っているように見える。美術史家シュテファン・マンは、失敗作の人形に対するココシュカの失意の念をこれらから読み取っているが、そのこと自体、表情から感情を読み取ることができるほど人形が人間らしく描かれているということの証左である。他にも、兎とじゃれあう姿が描かれたスケッチ(図7)では、せがむ小動物に対して背を向ける人間的な反応までもが演出されている。このように、時として人形らしく、時として人間らしく描かれた人形のスケッチは、彼にとってこのモデルが単なる素材の塊と、かつての恋人のイメージとの間で揺れ動いていたことを端的に表している。

【図5】スケッチ群①(オスカー・ココシュカ「人形のスケッチ」1919年、個人蔵; 1919年、東ドイツギャラリー、レーゲンスブルク)

【図6】スケッチ群②(オスカー・ココシュカ「人形のスケッチ」1919年、シュトゥットガルト州立美術館; 1919年、個人蔵)

【図7】オスカー・ココシュカ「人形のスケッチ」1919年、シュトゥットガルト州立美術館

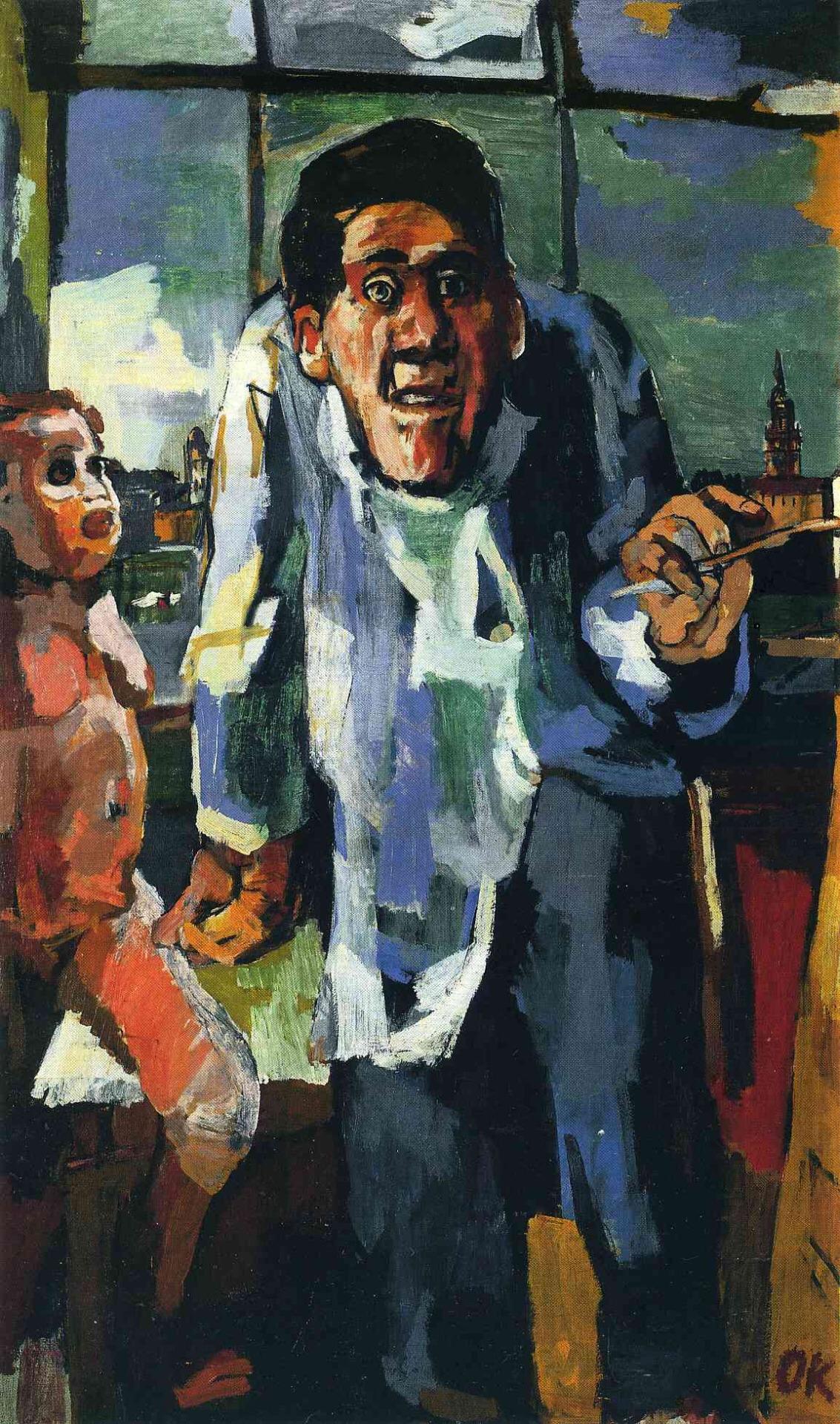

二作目の《画家と人形》(1920-21年)(図8)には、人形=アルマに対するココシュカの憎悪がよく表れている。衣服を剥ぎ取られた人形は、両手を胸に添えて許しを請うポーズをとらされている。画家はその背後から陰部を指差し、アルマの不貞を糾弾する素振りを見せている。この人形と画家の関係は、ジークリット・メトケンによれば「法廷における原告と被告」*10の構図に合致している。つまり、ココシュカは傷ついた自らの感情の憂さ晴らしを、彼女の代理物において行なっているのである。

【図8】オスカー・ココシュカ《画家と人形》1920-21年、ダーレム美術館(ベルリン美術館)

また、この絵のなかの女性像は人間とも人形ともつかない奇妙な風体をしている。どこかぎこちない姿勢の人形は生気を失った無表情な顔つきをしている一方で、生々しい肉体の表現が与えられ、まるで意志があるかのようにこちらを見つめている。先のスケッチ群で見られた生物と無生物、生と死の揺らぎがここでは一つに圧縮され、中間的な存在として表されているのである。この人間と人形の混成物は、それが生身の女性であるというココシュカの主観的真実と、作り物に過ぎないという客観的認識の間で齟齬をきたしているようでもあり、どっちつかずの奇妙な存在として立ち現れている。物理的存在としてのヒトガタと心理的存在としてのアルマとの間で宙づりになっているのである。

ココシュカはアルマ人形をモチーフとした最後の作品を制作する前に、女性と人形を、母子あるいは姉弟のような関係で捉えた油彩画をいくつか制作している。その一つである《少女と人形》(図9)では、人間と人形の心理的交流に焦点が当てられている。この絵のなかの幼児人形は、少女の心に母性を目覚めさせ、両者のあいだには対話的関係が築かれているようである。彼女の腕の中の玩具人形は自発的に手を伸ばして彼女の上着にしがみつき、母親的な立場にある少女の愛に応えようとしている。幼年期の人形愛における擬似家族のファンタジーは、ココシュカがアルマ人形との間に切り結ぼうとした関係の原風景だと言えるだろう。

【図9】オスカー・ココシュカ《少女と人形》1922年、デトロイト美術館

その翌年に制作された《娘と粘土人形》(母と子)(図10)では、死んだ赤子(粘土人形)を抱える母親の悲しみと絶望が、ピエタのような構図で表現されている。お腹の膨らんだ胎児の人形を両手で支えている娘自身も、死んだような虚ろな眼差しをこちらに向けている。この不吉な雰囲気を漂わせる絵は、1919年の春にココシュカが女性彫刻家アンゲリカ・ブルーノ=シュミットのアトリエを訪れた際に体験したことに基づいて制作されたと考えられている。アンゲリカは、堕胎した我が子の代わりに、その子の毛髪を植え付けた粘土人形を持ち歩き、ココシュカにそれを抱かせようとしたのだという。そのときの恐怖は、1956年のココシュカの自伝的文章『流砂の跡』のなかで詳しく語られている*11。画家とアルマ人形の関係のカリカチュアのようなこのエピソードは、絵画作品の題材となっただけではなく、ココシュカに自らの行動を客観視するためのきっかけを提供したと言える。

【図10】オスカー・ココシュカ《娘と粘土人形》(母と子)1922年、ハンブルク美術館

以上のように絵画作品における人形の魔術化と脱魔術化を通じて、ココシュカは人形から心理的距離を置くことができるようになっていったと考えられる。

*9 1919年にベルリンのパウル・カッシーラー画廊で展示された時のタイトルは《女性像》である。Hans Tieze, „Oskar Kokoschkas neue Werke“, Die Bildenden Künste, Jg. 2, 1919, SS. 249-256. この美術史家ハンス・ティーツェの批評文では、そこに描かれた女性像の「非常に生き生きとした印象」が強調されているばかりで人形のことには全く触れられていない。また、1922年のベネチアビエンナーレには、アニマ(霊魂)のアナグラムである《マニア》というタイトルで出品されている。

*10 Sigrid Metken, „Selbstbildnis mit Puppe“, Oskar Kokoschka und Alma Mahler, Op. cit., S. 36.

*11 Oskar Kokoschka, Spur im Treibsand, Atlantis Verlag, Zürich, 1956, SS. 76-85.

4.《イーゼルの前の画家》:オルペウスとしてのココシュカ

アルマ人形をモチーフとした三作目の《イーゼルの前の画家》(図11)では、人形も画家自身も生気が吸い取られた抜け殻のような存在と化している。画面左側、ココシュカのアトリエの片隅に追いやられた人形は、恋人の面影を残してはおらず、もはや不格好なダッチワイフでしかない。またこの絵は、彼の人形を用いた絵画制作の過程を描き出している一種のメタ・イメージであるようにも思われる。画家は右手で触れている素材の塊の感触を、左手で持った筆によって視覚に変換して描き出そうとしている。その筆先は、絵画内の世界と鑑賞者がいる現実世界の境界を意味する画面の縁に接している。つまり、絵筆を通じて不可視のものとして私たちに提示しようとしているものこそ、アルマのイメージに他ならない。画面上からは彼女の面影は完全に抑圧されているのである。

【図11】オスカー・ココシュカ《イーゼルの前の自画像》1922年、個人蔵

失った恋人の身体に触れながらもその姿を見ることができない画家の姿は、エウリュディケを蘇らせるために冥府に下ったオルペウスの物語を思い起こさせる。オルペウスは、後ろを振り返って見ようとしなければエウリュディケをこの世に連れて帰ってくることができたはずなのに、その存在を見て確かめずにはいられなかった。ココシュカは、晩年の自伝『我が生涯』で、人形を通じて失った恋人を蘇らせようとした自身をピュグマリオンやオルペウスに準えているが、この二人にかんするギリシア神話はいずれも、イメージをめぐる触覚と視覚にかんする原初的な寓話であることには変わりない*12。ルーベンスやエドワード・ポインターの絵画(図12)をはじめ、西洋美術史上の多くの作品において、亡き妻を現世に連れ戻す道程のオルペウスは、彼女の手を握っていたり、互いに身を寄せている姿で表される。オウィディウスの『変身物語』では、この夫婦の身体的接触については語られていないため、手を握るという演出は画家たちの想像によるものである。触覚だけでは存在は不確かなものであり、視覚に頼らざるを得ないのが人間の性(さが)であるということを言わんばかりに。宮川淳ならば、このことを「見ないことの不可能性」と言い表しただろう。ココシュカが人形を注文する直前に執筆した戯曲『オルペウスとエウリュディケ』(1918年)でも、オルペウスは妻と手が触れた瞬間に振り返り、彼女の姿が霧散してしまうという印象的な演出が施されている*13。

【図12】エドワード・ポインター《オルペウスとエウリュディケ》1862年、個人蔵

《イーゼルの前の画家》の真のテーマは、イメージの現前をめぐる触覚と視覚の間のジレンマである。愛の亡骸を引き連れて画家が向かう先にあるのはキャンバスである。触知的造形物としての人形を、描くことを通じて恋人の面影を顧みようとしてきた試みが、最終的には失敗に終わってしまうこととなる──そんな自らの姿が、エウリュディケの帰還という夢を叶えることができなかったオルペウスの物語に託してこの絵に表されているのである。

*12 欲望の源泉としての視覚的魅惑と、彫像の生命の触覚的確認のシナリオとして、ピュグマリオンの神話を解読したイメージ人類学的考察については以下参照。ヴィクトル・I・ストイキツァ『ピュグマリオン効果:シミュラークルの歴史人類学』ありな書房、2006年。また、ココシュカとモースによる人形の造形において、アルマだけがモデルとなっているのではない。モースの身体や美術史上のミューズのイメージがそこに入り込み、ピュグマリオンにとってのガラテアのような理想的女性像として形づくられていった過程についての考察は以下を参照。田中純『建築のエロティシズム:世紀末ヴィーンにおける装飾の運命』平凡社、2011年。; Beate Söntigen, „Täuschungsmanöver: Kunstputte-Weiblichkeit-Malerei“, Puppen Körper Automaten Phantasmen der Moderne, [Hrsg.] P. Müller-Tamm, K. Sykora, Oktagon, Köln, SS. 125-139.

*13.Oskar Kokoschka, „Orpheus und Eurydike“ (1918), Das schriftliche Werk Bd. 1: Dichtungen und Dramen, [hrsg.] H. Spielmann, Hans Christians Verlag, Hamburg, 1973, S. 132.

5. おわりに

人形とは、持ち主の人間の願望の投影の産物であり、それに対峙した人間の分身である。知覚心理学の観点からイメージ・メイキングの起源を考察した同時代の美術史家エルンスト・ゴンブリッチは、ココシュカの肖像画を自己投影や感情移入によるものと評価しているが*14、画家自身の言説と作品にそのような傾向がはっきりと見られるようになるのは、人形に係っていた時期以降のことである。

初期の「心理的肖像画」について、1910年代のココシュカの言説では、表現主義的な修辞でモデルの内面を見透かす洞察力が神秘化されていた。それに対して人形経験の後の画家は、投影や感情移入といった心理作用の観点から自らの肖像画を説明するようになる。例えば、ココシュカは1962年に以下のように述べている。「肖像画を描きはじめた若い頃から、私は自分の世界のなかにあるものしか描けないので、私自身のある側面と似た部分を見つけられた人だけを選んで描いてきた。〔…〕そのため、それは私自身の投影であるようにも思われる」*15。 後年の画家は、他者の「内面の真実」を描いたものとしてではなく、自己の鏡として肖像画を語るようになるのである。

また、モデルをココシュカ自身の姿に似せて描いた肖像画が、1930年代から現れてくる。ゴンブリッチは、肖像画のなかの人物とココシュカ自身の相貌が類似している例として《トマーシュ・ガリッグ・マサリクの肖像》(1936年)を挙げているが、他にも《オルダ・パルコフスカの肖像》(1935年/1937年)や《エミール・G・ビュールレの肖像》(1952年)、《ヘルムート・シュミットの肖像》(1976年)など、その作例は枚挙に暇がない*16。そのように画家とモデルが融合した姿で描かれた肖像画は、画家自身がモデルに投影された一種の自画像であると考えることができる。

以上のように、モデルの内面観察の肖像画というよりも、自己投影の肖像画を制作したり、それについて語ったりするようになる転機となったのが、人形を人の似姿たらしめるのは自分自身であることを思い知らされたイメージの投影実験だった。「心のこもらない」即物的な肖像へと還元されたアルマ人形は、ココシュカにとって究極の(反)肖像なのである。

*14 Ernst H. Gombrich, “The Mask and the Face: The Perception if Physiognomic Likeness in Life and in Art” (1970), Art, Perception, and Reality, Johns Hopkins UP, Baltimore & London, 1972, p. 41. また、同論文の邦訳が収められた以下も参照。E・H・ゴンブリッチ『イメージと目』白石和也訳、玉川大学出版部、1991年(1982年)、95-121頁。

*15 “Oskar Kokoschka looks back: A Conversation with Andrew Forge”, The Listener and BBC Television Review, Vol. LXVIII, No. 1747 (Sep. 20, 1962), pp. 425-426. 以下も参照。嶋田宏司「ココシュカとアンドリュー・フォージュとの対話「オスカー・ココシュカ回想す」:抄訳と解説――ココシュカの回想と創作方法」『独逸文学』第59号(2015年3月)、関西大学、243-283頁。

*16 以下の論文で、ココシュカと融合した姿で描かれた肖像画が取り上げられている。Régine Bonnefoit; Ruth Häusler, “Zur Genese der späten Porträts von Oskar Kokoschka“, "Spur im Treibsand“ Oskar Kokoschka neu gesehen. Briefe und Bilder, Michael Imhof Verlag, 2010, SS. 93-119.

古川真宏(京都造形芸術大学)