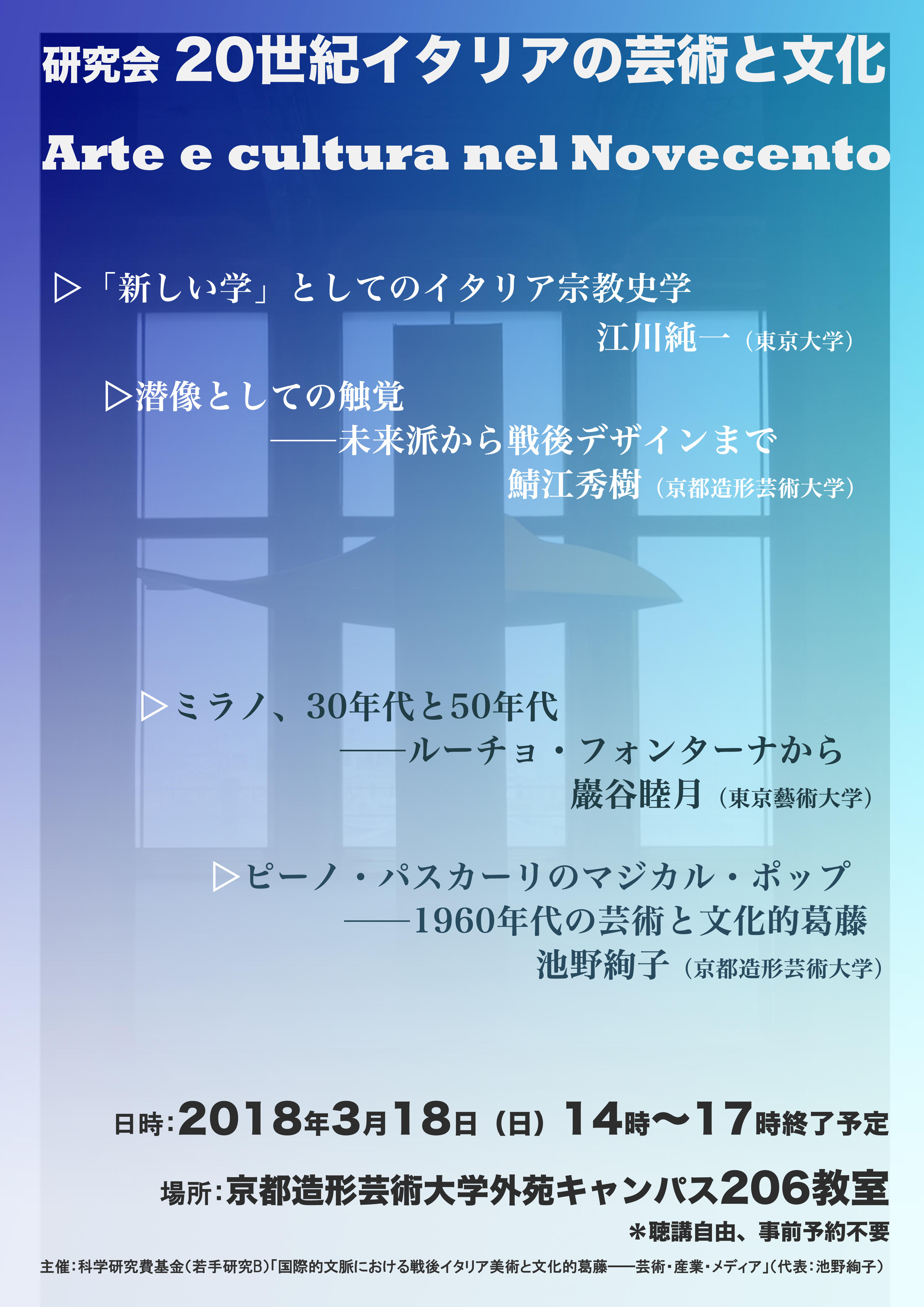

公開研究会 20世紀イタリアの芸術と文化

★開催概要

【日時】2018年3月18日(日)14-17時

【場所】京都造形芸術大学外苑キャンパス

【プログラム】

-「新しい学」としてのイタリア宗教史学/江川純一(東京大学)

-潜像としての触覚──未来派から戦後デザインまで/鯖江秀樹(京都造形芸術大学)

-ミラノ、30年代と50年代──ルーチョ・フォンターナから/巖谷睦月(東京藝術大学)

-ピーノ・パスカーリのマジカル・ポップ──1960年代芸術と文化的葛藤/池野絢子(京都造形芸術大学)

★報告内容

近現代芸術の歴史を眺めたとき、20世紀イタリアの芸術は、モダン・アートの揺籃の地となったフランスと戦後の中心地となったアメリカの陰で、周縁に位置付けられてきたと言えるだろう。一方で、イタリア未来派はその過激な前衛性によって美術史に名を残し、近年ではクレア・ビショップのように参加型アートの「先駆け」を未来主義のパフォーマティヴな側面に見出そうとする向きもある。しかし、20世紀のイタリアの芸術は、こと日本においては、いまだ全体像すら知られていないというのが現状だろう。本研究会は、このような状況を踏まえた上で、イタリアの芸術を同時代の広範な文化現象のコンテクストに位置付けなおし、その可能性を再考しようという目的のもとに組織された。

誤解のないように付言しておけば、本研究会は、一つの国の美術史という物語を確立することを目指したいのではない。そもそも「国家」という近代的な単位の形成が遅れたこの国の芸術を、だからこそあえて、「イタリア」という枠組み自体とともに問いに付すことはできないのか。今日の状況において、20世紀のイタリアを語ることは、そのような実践として捉える必要があるはずである。

発表者は報告者を含めて全部で4名である。まず江川純一氏は、イタリア宗教史学の創始者ラッファエーレ・ペッタッツォーニ(1883-1959)の思想を紹介し、20世紀初頭のイタリアにおける文化の一側面としての「宗教」の位置付けを浮き彫りにした。ペッタッツォーニは、従来の宗教史学のアプローチと異なり、宗教現象を歴史的生成物として、歴史の内部で捉える。そしてそれを、ジャンバッティスタ・ヴィーコの学問の継承として措定しようとした。このようなペッタッツォーニの研究の背景には、1861年にイタリア王国が成立して以後、王国とカトリックの対立によって宗教に対する無関心が蔓延したことがある(よく知られているように、後にこの「ローマ問題」を解消することになるのがムッソリーニだ)。江川氏は、一連の議論を通じて、ペッタツォーニによる宗教史学の実践を、カトリックの近代化や、未来主義による「速度という新しい宗教=倫理」(マリネッティ)とともに、20世紀初頭における宗教の復権をめぐる試みとして解釈した。

次に鯖江秀樹氏は、未来派から戦後のプロダクトデザインに至るまでのデザインの事例を、近年の視覚文化論において活発な触覚をめぐる議論を踏まえながら検証した。未来派のジャコモ・バッラ(1871-1958)による自邸の室内装飾や、マリネッティの妻だったベネデッタ・カッパ(1897-1977)の活動。鯖江氏によれば、それらには、同時代にローマで活躍したマリア・モンテッソーリ(1870-1952)の幼児教育メソッド──子どもの知的発達においては子ども自身が「もの」に触れ、動かすことが重要であるとする発想法──との関係性を指摘することができる。他方、戦後のインテリア/プロダクト・デザインは、商品としての美的外観、すなわちイメージを重視してきた。ここか導き出されるのは、戦前から戦後にかけてのデザインの領域における触覚と視覚の断絶の諸相である。

巖谷睦月氏は、ルーチョ・フォンターナ(1899-1968)の《ネオンの構造体(51A1)》を取り上げ、その背景をミラノという文脈のもとに分析した。この作品は、1951年の第9回ミラノ・トリエンナーレで正面階段の上に設置された白い光を放つネオンの巨大なオブジェである。フォンターナの「空間環境」作品は現在で言うインスタレーションの形態をとり、所与の空間に仮設されるものであるためほぼ現存しないが、近年はその再評価が進んでいる。巖谷氏は、この作品が展示されたときの天井部分が青色であったという点に着目し、その色が空を意味すると同時にイタリアの象徴でもあったということ、そしてそこにフォンターナ自身が経験した1930年代のミラノにおけるイタリア航空博覧会と航空ブームが関係しているのではないかと指摘した。

最後に報告者の池野の発表では、戦後の芸術家ピーノ・パスカーリ(1935-1968)の「虚構の彫刻(sculture finte)」(偽彫刻)シリーズを、当時彼が活動したローマの文化的コンテクストと突き合わせながら検討した。「虚構の彫刻」とは、白く塗ったカンヴァス地によって構築された絵画と彫刻のあいだのようなオブジェ群のことである。このシリーズは、ヨーロッパ文明の内部で彫刻を作り続けることに対するパスカーリの反省から生まれたものであり、そこから彼のアメリカ美術に対する両義的な態度を検証した。また他方で、彼の制作には、当時イタリア南部に残っていた呪術的儀礼からの影響があることが指摘されている。発表では、ここから彼の制作を、1960年代の変わりゆくイタリアにおける複数の文化の交渉の産物として捉えることを試みた。

討議では、はからずも4人全員の発表に大きく影を落としていた戦争の問題がまず俎上にのぼったが、それはまた、20世紀の芸術がたえず越境的な動きを示してきたことと通底しているにちがいない。そもそもバッラやカッパの参加したイタリア未来派は、マリネッティが「新しい宗教」を高らかに謳ったことにも明らかなように、「芸術」という自律的な領域に留まるものではなかった。20世紀の幕開けが未来主義であったことは、それ以後のこの国の芸術のありかたにも大きな影響を与えたように思われる。フォンターナが文字通り未来主義を引き継ぎながらそこに「時間」の位相を加えようとしたことを、あるいはパスカーリら戦後に活動する芸術家たちが、あれほど芸術と「生」の一致を試みたことを思い出しておきたい。参加者による討議は、会の終了後も続けられた。今後、同分野の研究がより開かれたものになることを願う。

*本研究会はJSPS科研費16K16721(若手研究(B)「国際的文脈における戦後イタリア美術と文化的葛藤──芸術・産業・メディア」、代表:池野絢子)の助成によるものである。

(池野絢子)