映画における「驚き」と「驚愕」の仕組み

『クロール 凶暴領域』。

映画と「驚き」について考えてみたい。

アルフレッド・ヒッチコックによれば、驚きとは予期しないことが突如起こることによって喚起される。ヒッチコックは正確には「サプライズ」と呼んでいるが、観客が不意を突かれてびっくりすることだ。ヒッチコックの例によると、観客に対してなんの予備知識も与えず時限爆弾を突如爆発させること、それがサプライズだった。非常に単純な仕掛けである。実際のところ、爆弾を使用せずとも、観客を驚かせることは可能だ。目の前に突然他者が飛び込んでくる、突如銃声が鳴り響く、気を緩めた瞬間バスが目の前を走り去る、などなど。映画をある程度以上観ていると、このようなサプライズの例には枚挙に遑が無いだろう。

単純な仕掛けにも関わらず、なぜ驚きは映画のあらゆる場所で発見できるのだろうか。それは映画が特定の目的を達成するためにデザインされた人工構築物だからであり、その目的とは観客の知覚、感情、理性を喚起して特定の効果を追い求めることだからである*1。驚き、それは最も単純にして強力な効果である。もし映画メディアがこのような単純にして強力な効果を知っているにも関わらず追い求めないのだとしたら、その方が不思議だろう。映画史を振り返ってみると、単純な仕掛けにも多くの時間とエネルギーが投入されて来たことが分かる。多種多様なフィルムメイカーたちがしのぎを削り、この単純な仕掛けに新しい生命を吹き込もうとしてきた。本稿では驚きの映画史を振り返るのではなく、私の関心領域であるホラー映画を中心に、驚きの仕組みあるいは成り立ちについて少し考えてみたい。

*1 このような映画の定義は認知主義派の映画理論を参考にしている。特にカール・プランティンガの以下の著作である。

Plantinga, Carl. Moving Viewers: American Film and the Spectator’s Experience. University of California Press, 2009.

──. Screen Stories: Emotion and the Ethics of Engagement. Oxford University Press, 2018.

今まで十把一絡げに驚きと言って来たが、ここで驚きという現象に境界線を引きたいと思う。その境界線とは「期待」の有無だ。ここで言う期待とは、未来に向けた認知活動である。それは主に不完全な情報を提示された時に活発に活動する。不完全な情報とは機能が付与されることを待っている状態の情報である。したがって不完全な情報が期待を駆動すると言える。期待をより一般化すると、好奇心と言い換えても差し支えないだろう。観客に興味を抱かせるに足る出来事などがあって、このあと一体何が起きるのか?という期待を喚起させる、ということだ。このような期待を前提とした上で認知機能が受ける突然の不意打ちのこと、それを本稿では「驚き(surprise)」と定義する。そのような「驚き」は主に以下のようなことによって喚起される。予期しない出来事、期待したことと実際に起きたことの落差、あるいは疑いなく信じていた事柄が新しい事実によって覆されること。例えば『シックス・センス』(The Sixth Sense, 1999)や『ファイト・クラブ』(Fight Club, 1999)あるいは『悪魔のような女』(Les Diaboliques, 1955)における最後のどんでん返しが、その典型例だ。

それに対して、他者の闖入によって不可避的に喚起される不随意的な反応のこと、それを本稿では「驚愕(startle)」と定義する。ここで言う「他者の闖入」とは必ずしも人でなくても良い。ものであったり、出来事であったり、あるいは音であってもいい。このような効果は主にホラー映画で十二分に実践されて来たものであり、現在に至るまで数多くの実例を生み出している。要するに何も期待していないところで、あることが突発的に起こることだ。そのような意味では、ヒッチコックが例に上げたサプライズとしての爆発も、驚愕と考えて差し支えないだろう。ここまでの流れを簡単にまとめてみると、次のようになる。「驚き」の場合、前段階として期待の形成が重要になる。期待の蓄積が何かしらの結果を創出するタイプの驚きだ。それに対して「驚愕」の場合、期待の形成は必ずしも重要ではない。それは突然の他者による闖入と効果音のみでも十分喚起されるからだ。

ところで、ここで少し脱線してみたいと思う。驚きにはもう一種類あるのではないだろうか。それは有意味性のある結びつきを発見し認知したときに喚起されるタイプの驚きだ。俗っぽく言うと「アハ!体験」である。ここで言う「結びつき」とはシーンとシーンあるいはショットとショットの間に見出せるものであり、「有意味性のある」とはシーン同士あるいはショット同士の結びつきを合理化できるということである。例えば、『ダイハード』(Die Hard, 1988)のクライマックスで主人公ジョン・マクレーンがテロリストのボスと対峙するシーンだ。マクレーンは妻を人質に取られているので、テロリストの方が優位に立っている。しかしマクレーンには秘策がある。彼は銃をガムテープで背中に貼り付けているのだ。結果、その隠し持った銃でマクレーンは見事テロリストたちを撃退する。

『ダイハード』より。この時点ではただのガムテープだ。しかしアップで強調されると、何かを期待させる。

期待通り、ガムテープはマクレーンの役に立っている。さらに、これが次のアクションを期待させる。

このシーンを俯瞰して見てみよう。この背中にガムテープで貼り付けた銃というのは、前のシーンでセットアップされている。まずマクレーンがテロリストのところに向かう途中で、何かに一瞬目をやる。その先にはガムテープがある。我々観客はこのガムテープは何のために映したのかという好奇心を持つだろう。疑問と言ってもいい。そして次のシーンだ。テロリストの前に立つマクレーンをカメラが後ろから撮ると、彼の背中には銃が貼り付けてある。ここで多くの観客はすぐにガムテープは銃を背中に貼り付けるために存在していたのか、という風にそのガムテープを合理化できる。さらに観客はこの背中に貼り付けられた銃を、このクライマックスを解決するための重要なアイテムと期待するだろう。マクレーンは見事、我々の期待に応えてくれる。このように「ガムテープ」や「背中に貼り付けた銃」のような、未来に対する期待を喚起する機能を持つものを、「伏線(planting)」と呼ぶ。伏線とは期待を形成する語りの工夫の一種である。どんなに弱くても、紛らわしくても、あるいは無意識であっても、未来のプロット上の結果を期待させる機能を持つものだ。または、あとで振り返って見ると合理的だと思えるプロット上の工夫である。当然回収が前提とされているが、伏線はそれ自体でも十分に機能する。例えば、デイビッド・リンチの映画などは伏線・複線を張り巡らせるが、回収しないことで知られる。それらは謎が謎を呼ぶ語りとなり、多くの観客を知的な解釈へと誘う効果がある*2。

*2 伏線を認知主義的に分析したものには、例えばトッド・ベルリナーの論文がある。『ダイハード』の例も彼の論文からアイデアを借りた。

Berliner, Todd. “Expect the Unexpected: The Types of Planting and Payoff”. Style, Vol. 53, No. 1, 2019, pp. 105-131.

──. “Expect the Expected: Aesthetics of Planting and Payoff”. Narrative, Vol. 28, No. 2, May 2020, pp. 174-199.

先に期待とは、未来に向けた認知活動であり、それは主に不完全な情報を提示された時に活発化する、と言った。期待を活性化する不完全な情報のひとつとは、具体的には伏線のことである。したがって不完全な情報に機能が付与されるとは、伏線が回収されることである。「ガムテープ」や「背中に貼り付けた銃」は、マクレーンがテロリストを撃退するために存在していたのだ。伏線が存在することによって、シーン同士あるいはショット同士の繋がりが恣意的でなくなる。ここで、とは言え、とあなたは言うかもしれない。今述べたような『ダイハード』の伏線回収はあまりに単純すぎて、「アハ!体験」的な驚きとは無縁ではないか、と。その通りかもしれない。伏線は映画、特にメインストリーム系の映画にとって非常に重要な語り上の工夫だが、あまりに早く回収されると、その重要さに気づきにくい。「アハ!体験」的な驚きを創出するためには、負荷をかける必要があるだろう。つまりすぐに伏線を回収せず、時間をかけるのだ。

負荷をかけた伏線回収は、多くの人たちが様々な映画で発見できるものだろう。私の好きな例はアレクサンドル・アジャの『クロール 凶暴領域』(Crawl, 2019)の中にある。『クロール 凶暴領域』というホラー映画は、複数のサブジャンルを混合した作品である。複数のサブジャンルとは、アニマルパニック映画とディザスター映画とホームインベージョン映画だ。早い話、カテゴリー5の巨大ハリケーンが猛威を振るう中、自宅にワニの群れが侵入し大暴れしているところで、主人公たちはサバイブしなければならない、という物語だ。この映画における主人公ヘイリーの課題は、ワニの群れが占拠する地下に閉じ込められた所で、負傷した父親を救出するというものだ。映画の冒頭、何も知らず実家にやって来た主人公は家中父親を求めて探し回る。その過程で庭に続くドアを開けて外を確認するシーンがある。台風が吹き荒ぶ中、すぐに諦めて家の中に戻る主人公。その時だ。彼女はドアを閉めた瞬間、律儀にもドアの鍵を閉めるのだ。映画はその瞬間を強調するように、一瞬アップで映し出す。なんということは無いショットだ。主人公の身になってみると、危険な台風が接近しているのだから、本能的に鍵を閉めたのだろう。しかし一瞬とは言え、アップで強調されると何か気になる。映画はそんなことには構わず、どんどん先へ進んでいく。鍵を閉めたおよそ一時間後。映画もいよいよ終盤だ。地下水路を経由して家の外に脱出した主人公ヘイリー。父親を助けるために再び家の中に入ろうとするが、最初の方で鍵を閉めていたため、すぐに入れない。なので、彼女は近くにある椅子を使ってドアのガラスをぶち破る。細かいことだが、ここでは行為の因果関係を丁寧に回収している。さりげなく本能的に鍵を閉めたつもりだろうが、あとでそのことが結果として自分に帰ってくる。また椅子を使ってドアのガラスをぶち破るアクションは物語後半のアクションにとっても相応しいものだ。そのアクションを自然に正当化したのが、鍵の伏線だった。正直、初見では気づかなかった。伏線回収までの流れを要約すると、鍵を閉めたショットは何のために用意されたのか、と好奇心を持ち、忘れかけた頃にさりげなく回収される。これが負荷をかけた伏線回収である。

『クロール 凶暴領域』より。主人公はドアの鍵を閉める。鍵を閉める行為をさりげなく強調するショット。

あれから一時間後。鍵を閉めた結果、すぐに開けられない。鍵の伏線が因果関係を生み出す。

上にあげた『ダイハード』と『クロール 凶暴領域』の例で言いたかった事とは、映画とはシーンの蓄積によって未来に向けた期待を創出する装置だということだ。その期待の創出過程が、我々観客を物語世界に没入させる。それに対してアンチ期待を実践する映画もあるだろう。例えばアンディ・ウォーホルの『エンパイア』(Empire, 1964)だ。それはエンパイア・ステート・ビルディングを延々8時間ものあいだ映し出したものだ。音楽の分野で言う所のエリック・サティやジョン・ケージの実験的な作品と共鳴するような作品だ。『エンパイア』には期待を創出するような瞬間はほとんど無い。というのも、そこには物語構造が皆無だからだ。もちろんそれは意図的なことであり、『エンパイア』は古典的ハリウッド映画の規範を逆撫でするために作られている。このような実験的な作品と比較して言えることは、驚きの創出には期待の生成が必要不可欠ということだ。方法は措くとして、『エンパイア』のような作品でも驚きを創出することは可能だろう。しかし期待の生成を基盤にした物語構造を有する映画の方が確実だ。

ここで最初に定義した「驚き」に帰ることができる。改めて振り返ると、そのような「驚き」は主に以下のようなことが引き金になって喚起される。予期しない出来事、期待したことと実際に起きたことの落差、あるいは疑いなく信じていた事柄が新しい事実によって覆されること。「予期」とか「信じていた」と書いているが、期待と一括して言っていいものだ。多層的な伏線の蓄積、パターン形成、モチーフの反復。そのような期待の生成が、我々観客に対して映画の結末に向かって予測を駆動させる。『ファイト・クラブ』や『悪魔のような女』は、観客が構築した予測の束を見事に逆転させた。映画が観客に当然だと信じ込ませていた事柄を新情報によって転覆したのだ。それが驚きとなる。私の好きな例は、『ゾンゲリア』(Dead & Buried, 1981)だ。この映画が観客に信じ込ませた前提とは、主人公は生者だというものだ。この前提を映画は最後の最後でひっくり返す。つまり主人公は実は既に死んでいたのだ。このテーマは『恐怖の足跡』(Carnival of Souls, 1962)や『シックス・センス』あるいは『アザーズ』(The Others, 2001)などのホラー映画で反復されているものだ。実の所この『ゾンゲリア』はゾンビ映画なので主人公は、実際は既にゾンビだったのだ。同時にこの映画は最後のどんでん返しを正当化する作業もしている。それは伏線の使い方で、夜な夜な殺人を繰り広げるカルト集団のような村人たちの不審な行動の数々、あるいは主人公の妻の不可解な振る舞い。これらは主人公が生者であるという前提と一見すると噛み合わないが、最後のネタバラシが判明するところで、すべてが一点に向かって収束する。伏線の数々が合理化できるのだ。

さらに言うと、この『ゾンゲリア』に用意されているのは「上質な(well-made)」驚きだけではない。卓越した驚愕も用意されている。主人公の保安官は事故現場に到着する。被害者は横転し爆破した車の中で焼死したのだろう。主人公と検視官が死体を調べようとした瞬間、死体が突如叫び出す。この瞬間、我々観客は何も期待していないので、咄嗟に身体をのけぞらせる。なぜならばこの映画を観ている我々観客は、この被害者が前のシーンで焼き殺されたのを知っているからだ。その瞬間、反射的で不随意的な反応が喚起される。驚愕だ。目的のためには期待を巧妙に排するのも、映画にとっては必要なことだ。あるシーンで観客を驚愕させたいならば、その前段階で何も期待させてはならない。それは映画が特定の目的を達成するためにデザインされた人工構築物だからであり、そのために構造化されているからこそ達成できるものである。

『ゾンゲリア』より。死体と思われていた犠牲者が突如叫び出す。

そろそろ話をまとめようと思う。驚きと驚愕の話だった。驚きには期待の生成が欠かせないが、逆に驚愕には期待の不在が必要であった。その両方の効果は映画が構造化されているが故に達成できる効果であった。しかしそれぞれの効果が目指すベクトルは対立しているかもしれない。つまり驚きは認知的な意味に向かって駆動するが、驚愕は身体的な無意味に向かって駆動するということだ。驚きが喚起される時、そこに至る過程で認知機能は意味を生成しようと懸命になっている。ああでもない、こうでもない、と仮説を立てているのだ。そこで我々は考えすぎてしまう。それに対して、驚愕はそのような意味的な作用とは無縁だ。驚愕はただ起こるだけだ。身体がいつの間にか仰反っている。そこにどんな意味も見出すことが出来ない。驚愕は、映画という構造の中に一瞬空白を生み出す。とするならば驚愕は哲学者である千葉雅也の表現を借りると、「意味がない無意味」と言えるかもしれない。彼によれば、それは次のようなものだ。

〈意味がある無意味〉とは、もっと何かを言いたくさせるような無意味である。反対に、〈意味がない無意味〉とは、我々を言葉少なにさせ、絶句へと至らせる無意味なのだ。*3

*3 千葉雅也『意味がない無意味』河出書房新社、二〇一八年、一二頁。

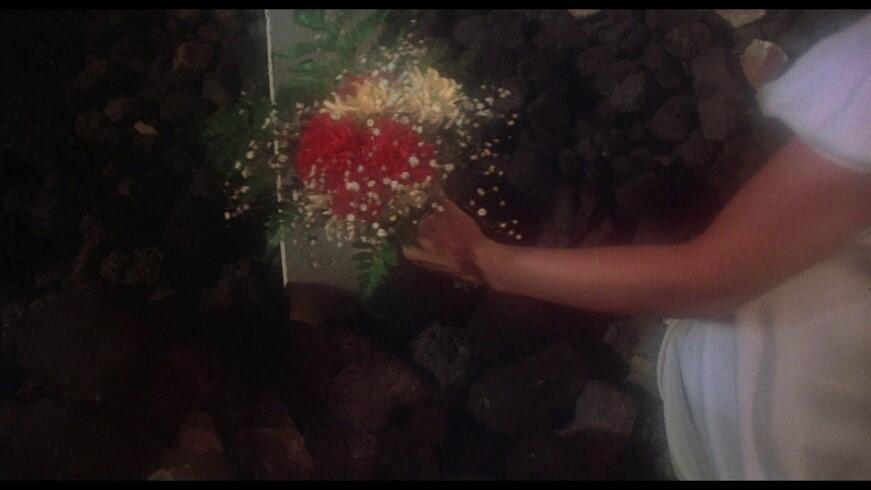

「意味がある無意味」に向かうベクトルを驚きと呼ぶならば、「意味がない無意味」に向かうベクトルを驚愕と呼ぶことができるだろう。そう考えるならば、『ゾンゲリア』のような映画の「驚き」はどこか腑に落ちる物語構造の中に落ち着く。そして、そのエンディングに関してもっと何かを言いたくさせるものがある。脳の内部で意味をめぐる運動が始まると言って良いだろうか。それに対して、驚愕が映画の終わりに来ると、また別の効果が生まれる。そのような効果を持つ映画、それは例えば、『キャリー』(Carrie, 1976)のエンディングだ。あまりに有名なので詳細は省くが、最後に唯一惨劇を生き延びたクラスメイトがキャリーの墓石の前に花束を置くシーンがある。映画の終わりが少しずつ近付いている。ピノ・ドナッジオの哀愁漂う音楽も我々観客を感動的な解決に導いているかのような錯覚を与える。その瞬間、土の中から突如腕が飛び出して来る。最後の最後で映画がそれまで醸成してきた構造的な期待を切断する効果としての驚愕。それは思考の内部に止まろうとする「驚き」と違って、我々を意味が生まれようの無い外部に連れ去ってしまう。『キャリー』のエンディングは驚愕のせいで全く腑に落ちない。むしろ無意味ゆえの戸惑いや苛立ちを掻き立てる。なぜならば、それはある意味で、我々が期待する物語構造を台無しにしてしまっているからだ。しかしそれ故に創出できる効果もある。思考ではなく、身体に突き刺さる効果だ。「五臓六腑に迫る(visceral)」体験である。

『キャリー』より。ピノ・ドナッジオの哀愁漂う音楽が緩やかに観客を映画の結末へと誘う。

しかし気を緩めている時にこそ、驚愕の瞬間はやって来る。

西川秀伸(立命館大学)