インタビュー1 舞台の現場からシェイクスピアを翻訳する 河合祥一郎(東京大学教授)

舞台現場との関わりのはじまり

──最初に河合先生の舞台現場との関わりのはじまりについてのお話をお伺いしたいのですが、事前に以下のように書き出したものを共有して頂きました。

「まずプロの現場と関わる前について。東京大学(文三10組)に入ってまず入ろうとしたサークルが「東大劇研」でした(ちなみに文三10組の1年先輩がオリターといって新入生歓迎コンパをやってくれて、そこで私は何と文三10組の1年先輩として宮城聰さんの落語を聞きました。あとでク・ナウカの俳優連中に「宮城さんの落語聞いたことないでしょ?」と自慢しました)。当時は新入生用に部活サークル紹介の冊子があって、そのページのどこを捜しても「東大劇研」が見つからない。よく見ると、「夢の遊民社(旧東大劇研)」とあった。「え、名前が変わったんだ?夢の遊民社って何だろう?危なそうだからやめとこう」と考えて、ESSのドラマセクションに入りました。そこに1年先輩でいたのが、後の表象文化論の先生となる内野儀さんでした。1年目は内野さんの演出で、アーサー・ミラー作『みんな我が子』にドクター・ジム・ベイリス役で出演。私が2年生になると、内野さんは本郷の英文科へ行き、私の演出で英語劇テネシー・ウィリアムズ作『焼けたトタン屋根の上の猫』を上演(ちなみにこのとき仲間たちの予想を裏切って私がメイ役に抜擢した女の子が現在東京芸術劇場の制作担当課長の内藤美奈子さん*1)。3年生のときModel Productionの英語劇『コーカサスの白墨の輪』に恋人の兵士シモン役で出演。このとき演出してくれたジョン・ブロウカリングは後に法政大学教授になりますが、現在は亡くなっています。

*1 「東京芸術祭とは | 東京芸術祭2019」参照。

この年、鈴木忠志(=忠さん)が翌年(1982年)から利賀村で第一回世界演劇祭を開催したいので「ただで使える通訳はいないか」と忠さんの盟友の高橋康也に尋ねました。高橋先生から内野儀へ指令が飛び、内野さんが私に「おい、河合、利賀村へ行くぞ」と命令し、その夏から毎夏、富山県利賀村の早稲田小劇場稽古場にて過ごすことになりました。

1981年は早稲田小劇場二カ国語版『バッコスの信女』(鈴木忠志演出・白石加代子主演)の演出通訳を務めました。これが最初のプロの現場です。忠さんは竹刀もってバンと床を打ち付けながら迫力のダメ出しするし、ペンテウス王を演じるティム・ヒューイットらアメリカ人に緊張しまくりで通訳をしていました。このあと4年生になっても学生演劇を続けており、現在「東京シェイクスピアカンパニー」の主宰・演出家である江戸馨さんがICUの4年生だったとき、ICUで男優が足りないと声を掛けられて、国際基督教大学イングリッシュ・プレイ・スタジオ英語劇『十二夜』にマルヴォーリオ役で出演しました。後の明治大学教授野田学がアンドルー・エイギュチークを演じました。この年(1982年)7-8月、第一回世界演劇祭通訳(Japan Performing Arts Center主催・利賀フェスティバル)にて、John Fox主宰英国劇団Welfare State Internationalの公演準備を手伝い、通訳として白塗りの道化の格好をしていた様子はテレビにも一瞬放映されました。

翌1983年、3月に卒論‘Outsiders in Shakespeare’を提出するも、大学院入試願書提出を出し忘れ、大学卒業を1年延ばしました。夏には第二回世界演劇祭(利賀フェスティバル)にて英国劇団Moving Picture Mime Show、インド舞踏家サンジュクタ・パニグラヒの通訳をしました。冬、『サロメ』の翻案である『サロメ幻想』を早稲田小劇場アトリエにて作・演出・主演で公演しました(これが作・演出の最初)。

1984年大学院1年目、6月、福田善之演出『はっぴいえんど』(製作41工房、三百人劇場)に制作協力、7-8月、第三回世界演劇祭通訳(利賀フェスティバル)にて、英国トリックスター劇団、ベルギー劇団プランKの通訳、及びロシア演出家ヨナス・ヨラサス『三人姉妹』の演出通訳をしました。

1985年(24-25歳)4月、劇団SCOT(早稲田小劇場改名)欧米公演(サン・ディエゴ、ロンドン、コペンハーゲン、ブリュッセル)に通訳として同行し、ロンドンのバービカン劇場で『ハムレット』の上演を観たのが、最初の本場シェイクスピアとの出会いです。7-8月、第四回世界演劇祭通訳(利賀フェスティバル)にて、ピン・チョン主宰米国劇団フィジー・カンパニーを担当しました。12月には、東大演劇同窓会『旅路の果て』に上演協力しています(出演は渡邊守章ほか)。

1986年(25-26歳)第五回世界演劇祭(利賀フェスティバル)・大阪国際演劇祭にてディヴィッド・ゴードン主宰ピックアップ・カンパニー担当の通訳をしましたが、「マジに修論書かなきゃヤバイぞ」となり、現場から離れました。ちょうどいい具合に日本語のできるアメリカ人が忠さんのもとに入り、バトンタッチしました。

1987年(26-27歳)に、修士論文‘The Shadow in Shakespeare’s Comedies’により東京大学英文学修士号取得し、博士課程に進学しました。1989年ケンブリッジ大学へ留学するも、東京大学へ博論を提出するように言われ、1997年に東京大学に博論を出した後、改めてケンブリッジ大学へ戻り、2本目の博論を書いて1999年にケンブリッジ大学から学位授与しました。」

河合祥一郎氏

──これを拝読しますと、かなりはやくからプロの現場でお仕事されていたことが分かりますね。

その頃、夏の間はずっと劇団員と一緒に利賀村にこもっていました。みんな10時くらいに起きてきて昼飯とかも4時だったので、夜が全体的に遅くずっと夜まで稽古をしていました。

──滞在期間はどれくらいでしたか。

1ヶ月くらいかな。夏休みの間にべたーっと。しかもお金ももらわないわけ。ただ、タダ飯は食わしてもらう。だから、朝起きてみんな肉体訓練して発声してというところからずっと付き合っているから、見ていてもしょうがないので「俺も一緒にやろう」ということになりました。そういう暮らしをしていました。

1982年から世界演劇祭がはじまり、アメリカやイギリスから役者が来日したら内野さんと私が飛行場まで行ってお迎えして利賀村まで運んできたりと、ドライバーとかも全部やっていました。演劇祭が終わってお客さんを民宿にかえす運転手もやっていましたし、トラックも運転していました。使いっぱしり全部ですね。利賀山房で客入れをやっていると「おい河合!」と忠さんが怒鳴るわけです。「そんな客入れの仕方あるか!もっとゆっくりやれ!」と怒鳴られっぱなしでした。だから「通訳」というのは名目上で、もう何でもやっていました。現場の全てですね。海外からメディアが来てインタビューするときは当然、忠さんは日本語しかしゃべらないからそのときまた通訳をするわけです。「また取材だよ」と何度も何度も同じような質問がきて、同じような答えが返ってくるから、「河合、おれがいなくても全部ひとりでできるだろ、やれよ」と冗談で言ってましたけどね。

──Welfare State Internationalの公演で、通訳として白塗りの道化の格好をしていたというのは・・・。

そのときは、スキースロープの山全体を劇場にして、お客さんを下からずっとゆっくりと案内してゆくというものでした。その案内役のイギリス人の役者さんが道化の格好をしているんです。モティーフは『リア王』で、大きな3人娘がリフトから人形になって降りてきたりとか、ある部分でママーズ・プレイという中世のお芝居を見せたりして、こっちに歩いていくとこっちでまた見せたりする。その道化のイギリス人が英語で案内するので、横に入ってお客さんに対して、「いまこの人はこういうこと言ってますよ」と通訳しなきゃいけないんだけど、「俺が道化としてお客さんを案内しているのに、祥、おまえがそんな普通のかっこうをしていたらしらけるから、俺とおんなじ格好をしよう」となったわけです。それで彼と同じようなメイクアップをしてやったら、それがテレビで放映されたんです。そこで道化だと思って俺が道化振りみたいなこと最初ちょっとやり始めたところ、「祥、だめだ。これはイントロダクションなんだからゆっくりやるんだ。最初からテンションを上げないでくれ」と叱られたり、ダメ出しされたこともありました。

──鈴木忠志さんとは長かったんですね。

長かった。劇団員とはある種「運命共同体」という感じがあって、そのなかで『バッコスの信女』からずっと一緒にいた高山春夫さんという俳優が、いまKawai Projectで一緒に活動しているのも、「運命共同体だったね」とお互いに感じています。加代子さんが早稲小のツアーでロンドンやニューヨークに行ったときもずっとついて行きましたが、それが私にとってはじめてのイギリスでした。加代子さんが買い物するときもついて行いったりとかそういうこともしていたので、芝居をやっている人たちと生活から一緒に過ごしていました。

──先生のいまの活動の基盤というのは結構そこで培われたと考えて良いのでしょうか。

そうですね。特に鈴木忠志さんは『内角の和』など多くの演劇論を出していますが、彼の場合は肉体論であって、「俳優は肉体である」というわけです。当時の第一次小劇場運動の真っ只中にいたので、それはすごく血肉になったと思います。あるいは、寺山修司の天井桟敷のところにいた高田恵篤さんといった「生き残りの3人組」というのがいるんですけど、その人たちとは野村萬斎さんが演出した『マクベス』でご一緒しました。高田さんなんて本当に大好きで素晴らしい俳優さんだと思うんだけど、彼が天井桟敷のときに培った「どういうふうに動くべきなのか」、そしてまた「演劇をどういうふうに作るべきなのか」といった考え方は、私自身が忠さんのところにいたから、すごくよくわかるところがあります。

逆に言うと、内野さんはそこにいたんだけど、たぶん私ほどそうやって白塗りになったりとかしてない分、もう少し上手に立ち回っていたと思います。私はどっぷり入っちゃったわけです。内野さんは、新しい小劇場運動が出てきて、チェルフィッチュとかが来ると、すごく評価しているわけですよね。でも私なんかは、忠さんのところで叩き込まれたものがすごく大きいので、「あんな肉体のない演劇をやっていちゃいかんだろう」とやっぱり思っちゃうわけです。そこら辺が内野さんと私の違いかもしれない。内野さんは論理で行くから新しい時代の新しい論理というものをいち早く捉えていく。彼はつまり実際の現場で自分が作り出すというよりは、批評家の立場というのをずっとキープした人なのね。私の場合は、実際に作ること。それをどう批評するかというのは、いろんな人が批評すればいいわけで、演劇というのはいろんな人に見せていろんなひとがいろいろ考えてくれれば良いので、私の立場は「現場を知らないで勝手なこと言うな」という、そっちの方に来ちゃっている。内野さんは「むしろそれをどう評価するかなんだ」という批評のほうに来ているけど、私は作り出すことのほうが面白いという、そっちに行っちゃった部分はあるかもしれない。翻訳をするときも、批評家の立場ではたぶん新しい翻訳はなかなか生めないと思うんだけど、現場の立場で、これを日本語の台本として現場に渡すという大前提でやった場合、「シェイクスピアのオリジナルの要素をどう表現するか」というクリエイティブなスタンスで私はいま仕事を続けているので、その原点は、もうここで培われたかなと思います。

初のシェイクスピア翻訳──2003年の『ハムレット』

──河合先生は、上演のための翻訳を膨大にされておられます。時間的な制約がかなり大きいと思われるのですが、いまでもなるべく現場にいらっしゃるようにされているのでしょうか。

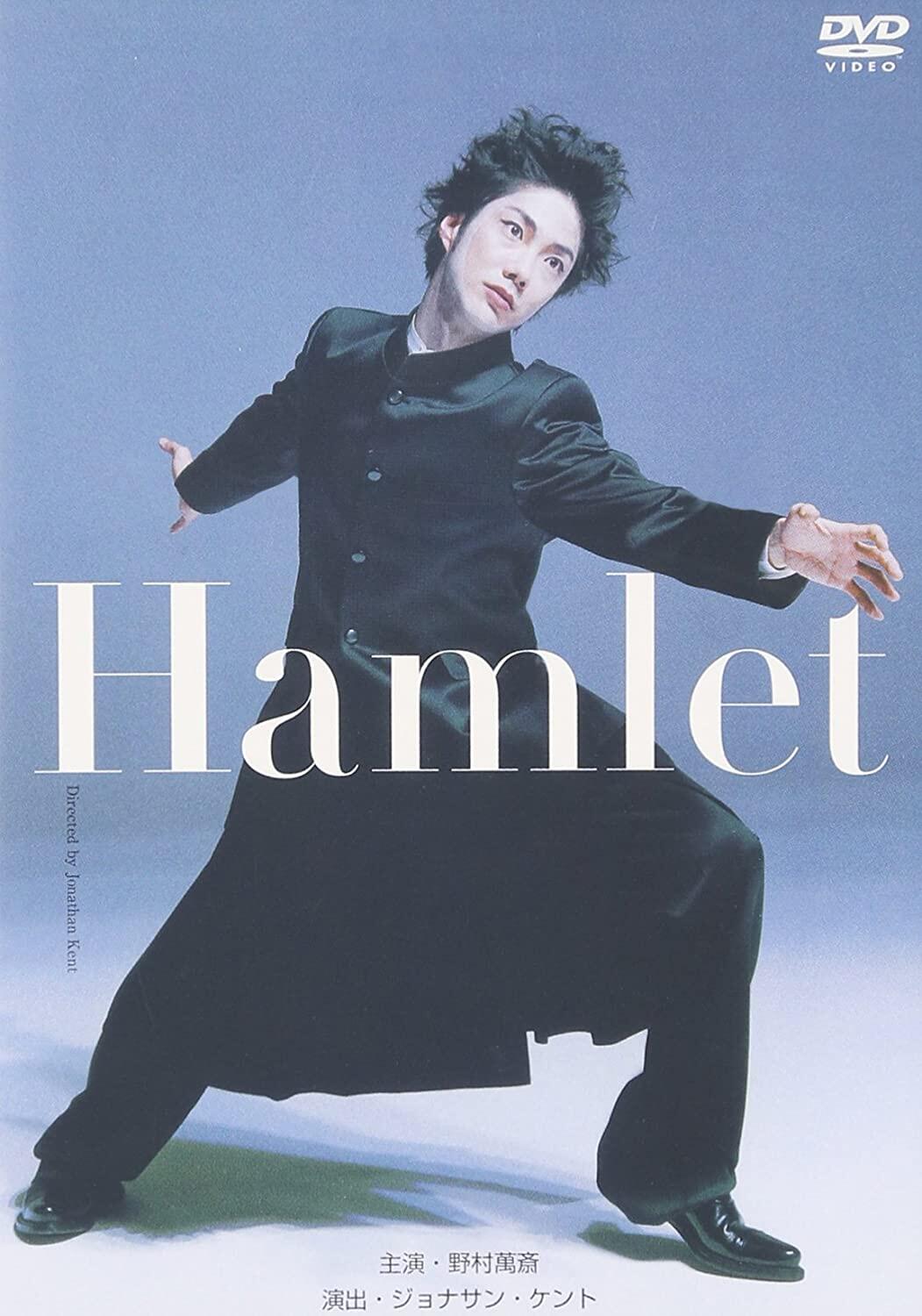

現場というのは、関係者にならない限りは行けないものです。たとえば2002年の6月に高橋康也先生がおなくなりになった後、直後の10月から埼玉の彩の国シェイクスピアシリーズの委員長に高橋先生の代わりになりました。そこから蜷川幸雄さんが『ペリクリーズ』を演出しているので、そういうかたちで蜷川さんの現場に関わるようになっていきました。その翌年にはジョナサン・ケントが来て野村萬斎さんの『ハムレット』を演出するために、私が『ハムレット』を初めて翻訳し、初めてシェイクスピアをするようになりました。それまではシェイクスピア翻訳家ではなかったんですけど、萬斎さんが「河合さんにお願いする」と決めたことによって現場に行くことになり、その同じ年に、蜷川さんが河合訳を使って藤原竜也主演の『ハムレット』をやろうとなったので、その現場にも行くようになりました。蜷川さんの場合は委員長としてずっと関われましたが、そういうかたちで私の翻訳を使ってくださる方がいたときに初めて現場に行くことができるので、お仕事がどこかから来ない限りはよその人の現場には行けないところがあると思います。

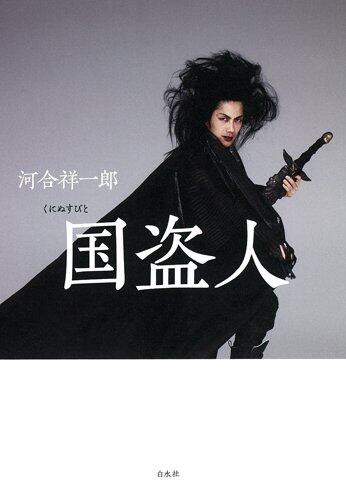

ただ、しょっちゅう、『国盗人』をやったり『ANJINイングリッシュサムライ』というマイク・ポールトンとの合作などもあったので、あっちこっち割と毎年何か関わっているという感じですね。

──いま『国盗人』の話が出てきましたけれども、「シェイクスピア狂言三部作」*2と言うのでしょうか。高橋康也先生の『法螺侍』と『まちがいの狂言』に続き、河合先生の『国盗人』があるわけですが、もし先生の活動に関して、高橋先生の影響等があればお教えください。

*2 『法螺侍』『まちがいの狂言』は、ぞれぞれ『ウィンザーの陽気な女房たち』『まちがいの喜劇』を高橋康也氏が翻案した新作狂言で、前者は野村万作氏演出により1991年初演、後者は野村萬斎氏演出により2001年初演。『国盗人』は、河合氏が『リチャード三世』を翻案したもので、野村萬斎氏演出にて2007年初演。

シェイクスピア狂言は高橋先生がはじめられたことで、『法螺侍』『まちがいの狂言』とつづいて、「3作目は河合君がやりなさい」ということで、萬斎さんのために『国盗人』を書き下ろしました。高橋先生の場合、翻訳者として現場に関わることはあったかもしれませんが、私みたいに演出家の隣にいて、「それだったらこの訳はこう変えましよう」というような、現場付きの翻訳者ではなかったと思います。現場付きの翻訳者というのはどういうことかというと、たとえば、小田島恒志さんや松岡和子さんもそうです、現場にずっとはりついていて、「台詞がちゃんと言えているか」、あるいは「意味が分かって言えているか」を見ているわけです。それから俳優さんからも「これはなんで?」「この語尾を変えていいですか」と聞かれることもあります。そういうとき、その回答は全部翻訳者の仕事になります。もし現場にいなければ、演出家あるいは演出助手から連絡が来て「稽古場でこういうことが出ているんですけど、変えていいですか」となることがあります。高橋先生の場合は、そういうふうに問われたら何か返事をしたかもしれないけど、自分の方からアプローチしていくという現場の人ではなかったと思いますね。たぶん、文学として作品をお訳しになっていらしたと思います。

ところが、私の場合だと、たとえば、一番わかりやすいのは2003年の『ハムレット』の翻訳です。まずは翻訳者として「訳しました」と言って台本を渡します。普通、翻訳者はそれでおしまいになるんだけど、『ハムレット』を訳したときは、萬斎さんが「まず読んでみましょう」とハムレット以外のセリフも全部声に出して読んで「これはどうしてこうなんでしょうか」と、全てに関して全部チェックを入れる。それに対して「いや、原文はこういうふうなリズムです」とか、あるいは「劇中劇はこんな感じで、すごく芝居がかったセリフなんです」と答えると、「じゃあもう少し歌舞伎調にしてみたらどうでしょうか」といったフィードバックが全部来るので、それを返してまたやっていく。そういうことを私の最初のシェイクスピア翻訳である『ハムレット』のときに経験したわけです。つまり、一回渡したら「はいおしまい」というのではなくて、渡した後に変えて練っていくという、普通の翻訳者は経験できないことをしたわけです。それも俳優さん、あるいは演出家さんと一緒に。萬斎さんのときは一対一で深夜までやっていたんですけど、望むらくは、稽古場に立って俳優さんの身体を通して出てきた言葉、それは自分が訳した言葉なんだけど、それを聴きながら「それでいい」という確認をしていく必要があると私は思っています。だから、「できるだけ稽古場にいなきゃいけない」というふうに私は思っています。

──まさに真のドラマトゥルクと言うのでしょうか。

ドラマトゥルクというのは、「時代背景はこうです」とか、いろいろな付加情報を渡す仕事だと思うんだけど、私の場合はセリフに全部特化しています。たとえば、「このセリフは「よ」で終わっているけど、「わ」で終わっていいか」とか、そういうものも含めてです。書かれている内容について説明できなきゃいけないのはもちろん、言葉、セリフが演技の非常に重要な要素になるので、そこに対して全責任を追わなければならないということがあるわけです。それはやっぱり、蜷川さんの稽古場とかにいると怖いわけです。

DVD『Hamlet』(ポニーキャニオン、2004年)

『新訳 ハムレット』河合祥一郎訳(角川書店、2003年)

演出家との対立からKawai Projectへ

──それだけ稽古場にいらっしゃると、翻訳家が演出家と対立することもあるのでしょうか。

特に『ハムレット』の場合は、どう解釈するかというところがすごく重要になってきます。『ハムレット』を演出したジョナサン・ケントと、ある場面の解釈をめぐって対立したことがありました。ハムレットが、お母さんを責めた後で「私はどうしたらいいの」と言われたときに、「いま言ったことは全部忘れればいい」と逆のことを言い始めるんですね。それはお母さんに対して「俺はこんなこと言ってるのになぜわからないんだ」と言うことで、ハムレットがあえてひっくりかえった意味で言っているんだと私は考えて訳したのですが、ジョナサンは「いやそうじゃない、「忘れるな」ということを言っているんだ」と言いました。そこで私が説明すれば分かると思ってずっと言っていたところ、ジョナサンが小道具のナイフを持って机をガンガンと叩きながら「ここにnotがあって!」とやっているのを、制作の人が見かね「河合さんは翻訳者にすぎないのだから、演出家に従うように」と注意されました。

それ以来、「演出家が余計なことを言われて自分のビジョンが出せなかったらそれは演出家にとって雑音でしかないから、その現場が彼の世界である以上、余計なことを言っちゃいけないんだ」というふうに思い、「この台詞はこういうふうに訳したんですよ、後はお任せします」というふうにするしかないなと思うようになりました。だから蜷川さんの現場でも「解釈ちがう」と思ったら、それこそドラマトゥルクのように「こういう意味なんですよ」「当時はこうなんですよ」と説明しました。たとえば、『ヘンリー4世』で、フォルスタッフの前にフランス人の騎士が「あなたが有名なフォルスタッフですか、私は投降します」と言って捕虜になるシーンがあります。あっという間に名前を聞いただけで捕虜になるわけだけど、当時は戦う代わりに身代金を払って処理できるという規則があったから、だから投降したわけです。そうでなく「殺される」と思ったら絶対投降なんかしないわけなので。ところが、そこでランカスターが捕まったあと「殺せ」と言うので、それは法に違反しているから、そこでフォルスタッフは驚かなければいけない。「え!」というふうに反応しなければいけないんだけど、それを蜷川さんに説明したところスルーされました。そういう場合は、「あースルーされた」と思うしかない。なので、そういうふうに「シェイクスピアはそういうつもりで書いてないので、シーンの意味が分からなくなっちゃうじゃん」ということが出てきたりする。じゃあどうしたらいいのかと言うと、自分が演出するしかない。それで2014年からKawai Project*3を始めました。

*3 河合氏が主催する上演団体。URL= https://www.kawaiproject.com 参照。

──翻訳にあたっては研究者として歴史的背景を踏まえ、そのなかから選んだ解釈を演出家にまずはぶつけてみるという感じでしょうか。

どのような作品も翻訳する以上は、解釈しなければいけないわけです。そのためには研究者としてのノウハウを全部そこに注ぎ込んで、いろんなことを全部調べ上げた上で、それを日本語に移し替えるということをしていく。どっちでも解釈できる場合であれば、どっちを選ぶかという根拠をさらに調べて、自分のなかで納得できるものにして出すわけです。ですから、本来どの翻訳者も自分のノウハウを注ぎ込んだベストの解釈を出すしかないということですね。研究者である以上は全て説明ができなきゃいけないから、「あれもあり、これもあり」というやり方、つまり「シェイクスピアがこう書いているからそういうふうに訳したのでよく意味はわかりません」みたいなスタンスでの日本語バージョンは出せないと思うんですよ。そういう翻訳者さんもいるのかもしれないけど、私はそれは翻訳したことにならないと思っています。ちゃんと全てに解釈の筋が通っていて、そしてそれが日本語で表現されていなければならない。ただ、そうやって作りあげたもののなかでも、さらにほかの人が読んだときにいろんな解釈ができるところがお芝居のおもしろいところだと思います。シェイクスピアの原文でも、いろんな意味がそこから出てくるわけです。だから日本語バージョンもそういうふうになっていないといけない。ただ単に日本語になっているだけじゃなくて、そういうものを出さなきゃいけない。なので翻訳者としては、いろんな可能性はあるかもしれないけど、「まずはこうだ」というのがあって、そこから次に読み込めるものを出してくる分には、「ああそういうふうにやるのか、おもしろいね」という反応で楽しめる場合と、「いやそれは間違いです、そういうふうに読むとこの作品を理解することにならないですよ」という場合があると思います。私は後者の方で何回か不満を感じてきてしまったわけです。もちろん演出家が変わればいろんな演出に変わるから、それは演劇のおもしろさとして楽しめばいいんだけど、そうではない場合があったというのが、翻訳者と演出家との対立ということですね。

──先生のシェイクスピアの訳書は膨大に出版されていますが、出版される場合、そこを出発に舞台にするのでしょうか。それとも、舞台での経験を踏まえてから、出版する最終稿にするのでしょうか。

うーん。私自身のなかである種、上演をしたというイメージを持って訳しているので、仮に上演を経たかたちでない場合で出版する場合でも、ある意味で脳内劇場を通してやっています。それは、シェイクスピア自身が作品を書くときも、文学的に解釈できるものであると同時に、彼が仲間のみんなに渡して舞台の上で実際に上演するために書いているというのと同じだと思います。シェイクスピア自身が「この役者だったらこの感じで言うだろう」と思いながら書いているので、そのリズムとか長さとかいろんなものを全部シェイクスピア自身が脳内で劇場として作り上げたものなわけです。彼がすごいのは、モーツァルトのように、思いついた瞬間にある種のメロディ、ある種の演劇的なセリフになっているものを書いているところです。

──同じ戯曲でも上演ごとに翻訳を変えなくてはいけないということも起きてくるのでしょうか。

演出家の意図を受けて、テキレジ、つまりテキストレジストレーションを書いて渡します。演出家から「ここをカットしたいです」とか、「ここにちょっと加えていいですか」といった要望が来るわけです。基本的に加えるのは、「シェイクスピアが書いたことじゃないのでそれはNGです」となるんだけど、「つなげてしまいしょう」というようなことはあります。たとえば一昨年、サイモン・ゴドウィンが『ハムレット』を演出しましたが、そのときに少し打ち合わせをして、彼の作ってきた上演台本に対して、私が「そこはカットはしないで増やしましょう」とか、いろんなやりとりをして台本ができました。そのときに私が口を滑らして「最近はライム(押韻)を全部訳しているんだ」と言ったら、「じゃあこれもやってよ」と言われ、彼のバージョンではライムのところが復活しています。それは出版されていないけれども、そういうようなことはあります。

──Kawai Projectでは先生が翻訳も演出もされるわけですが、そうなることで、それまで翻訳者として現場にいたときと違って新たに見えてきたことなどあるのでしょうか。単に、演出家がご自身である分、自由にやれるというだけなのか、それとも別の難しさがあるのか……。

何もかも自分でやらなきゃいけないという大変さはあります。たとえば蜷川さんが現場にいると、隣に座らされるんです。最初は「え!?」と思いましたが、だんだん慣れてきました。「台本が重要だから何かあったら言えよ」ということだと思うんだけど。演助もついていて気がついたことを演出家にフィードバックする。それが重要なんだけど、何もかも1人になっちゃうと、何もかもに気が付かなきゃいけないということになるので、そこは大変。しかも演出をしながら、「言葉を変えたほうがいいんじゃないか」とかそういうことを同時にやらなきゃいけないし、自由が増えるということは同時にすごい大変なことになる。ただ2014年にKawai Projectを始めるまでの経歴が長いので、実際自分でやってみて分かったということはそれほどないと思います。すでに演出家のそばにもついていたし翻訳家としてもいろいろやってきたので。ただ同時にやることは大変だという感じ。

Kawai Projectにはプロデューサーがいないので全部持ち出しです。芝居は普通助成金がないと赤字なので、助成金をもらわないで芝居をやるということは自殺行為なんです(笑)。助成金をもらうためにはいろいろな書類を出さなければいけなかったり、私のような任意団体じゃなくて一般社団法人にならないとだめだとか、しかも実績がないと出せないとか、いろんなことがあります。ようやく実績を作ってきたんだけど、いまは「もう疲れました」という状況になっています。

Kawai Project Vol.6 「ウィルを待ちながら〜インターナショナル・ヴァージョン」

演劇的効果から翻訳する

──現場に関わるなかで得られたものは膨大だと思いますが、何か具体例のお話をいただけますか。

たとえば、ジョナサン・ケントの『ハムレット』のとき、クローディアスがハムレットを何とかして始末しようと思って、イングランド国王に「ハムレットがイングランドに着き次第、即刻処刑しろ」という国書を送ります。そこで「私の巨大な力を思い知っているはずだ。やれ、イングランド。」というセリフがあるんですね。これは原文では”Do it, England”なんです。ジョナサン・ケントは「この”t”の破裂音をしっかり出してほしい」と言うんだけど、日本語の「やれ」じゃあ破裂音がない。「それじゃあダメだ」「その翻訳はだめだ」と言われて、”t”の破裂音を何とか出す翻訳を考えなきゃいけなくなった。それまでは意味で訳していたけれど、ジョナサン・ケントの演劇観では「”t”でクローディアスの激しさを出しているわけだから、演劇のなかにそれが出てこなかったら翻訳としておかしい」という話になるということをそこで学びました。”Do it”という短いもの、ほとんど一瞬のもので、そして”t”の破裂音という演劇的効果を伝え、そこに「やれ」という意味ものっけなきゃいけない。ほかの翻訳者さんはまず意味を訳しますが、そうすると意味はわかるけどセリフとして長くなる。一行に収まっていなくて次の行になっていたり、散文みたいに訳しちゃったり、そういう訳になってしまうと「それは演劇の言葉を訳したことにならないよ」ということになります。原文が「タンタンタン!」とくるんだったら、それをやりつつ同時にそこに意味をのっける。だからある種、意味をのっけるのは後回しにして、「そこのリズムをどう表現するか」になります。実際私はそれを同時にやっています。意味を考えつつそれがかたちになっているかということを考える。ちなみにそのとき、私は”Do it, England”の結論は考え付かなかったんですが、クローディアス役の吉田鋼太郎がそのとき一緒にいて、彼もシェイクスピアはプロなので「なるほど」ということで、その場のノリで「ぶち殺せイングランド!」と言ったんですよ。その「ぶ」という音でジョナサン・ケントは狂喜乱舞して「それだ!」と決まりました。

そのときは、「なるほど演劇ってそうだな」と思いました。どういう場面か、場面の雰囲気であるとか、そういうものがまず最初にあって、テンポがある、と。たとえば、『ゴドーを待ちながら』は読んでいても分からないところが出てくると思うんだけど、エストラゴンとウラディーミルが短いセリフを掛け合うとき、「言って言って言って言ってポーズ」、「言って言って言って言ってポーズ」みたいなことがあるわけです。それを現場でやってみると、「ここは2人でそういうある種の歌というかゲームを始めているんだ」というふうにかたちになってくる。なので、「タンタンタンタンポーズ」というふうに訳さなきゃいけない。そしてその上に言葉の意味をのっける。そういうことは特にジョナサン・ケントといったイギリス人の演出家の現場から学んだと思います。蜷川さんの現場だとセリフの意味を翻訳者に任せちゃいますが、イギリス人の演出家だと、シェイクスピアの言葉をぱっと自分で口にしながら「ここはハーフラインだから間はあいちゃいけない」とか、言葉に基づきながら演出する。イギリス人の演出家の場合は100%そうと言っていいと思います。なので稽古場でも最初に読み合わせをして、まず「セリフに書かれていることはこうですね」ということを全部テーブルリーディング、読み合わせをする。蜷川さんの場合はすぐに「立つぞ」と言って動き始めます。ビジュアルで決めていくんですね。なので、セリフの部分は任されてしまうので、蜷川さんの現場ではセリフのなかで学ぶということはあまりなくて、逆にこっちから出していかなきゃいけないことになります。

グレッグ・ドーランやジョナサン・ケント、サイモン・ゴドウィンといったイギリス人の演出家との付き合いはこれまで何度もありましたが、そこでは「シェイクスピアの原文を絶対おろそかにしちゃいけない」というのがありました。たとえば、グレッグ・ドーランが2007年に『ヴェニスの商人』を演出しました。それは、その次の年に『ANJIN イングリッシュサムライ』*4をやりたいから、前段階として一回シェイクスピアをやっておこうということで、市村正親さんと藤原竜也さんを使って『ヴェニスの商人』をやったわけです。グレッグ・ドーランも原文にすごくこだわります。最後に、バサーニオが「あなたが来てくれるとあなたの灯りが僕を照らしてくれる」と言うとき、ポーシャが「灯りの”light”ならいいけれど、腰が軽いの”light”だと嫌よ」という洒落を言うんですが、私はそこは絶対外しちゃいけない洒落だから、「あかるいならいいけど、あ、軽いじゃだめよ」としました。そのときは、演出助手として通訳で入っていた人が「原文通りですね!」とすごく驚いていました。でも、私は「それって当たり前でしょ」と思うわけ。原文の洒落が、日本語で「同じように笑える」「同じように楽しめる」というふうにしないといけない。洒落や笑いというものを翻訳するとき、原文の意味そのままでは笑えない場合、ちょっと変える必要がある。つまり、効果のために訳してあるのであって、文字通り訳してその効果が出ないんだったらそれは翻訳じゃないということですね。

*4 河合氏とマイク・ポウルトン氏の共作による新作戯曲。グレゴリー・ドーラン氏演出にて、2009年初演。

DVD『ANJIN イングリッシュ・サムライ』(ポニーキャニオン、2010年)

「翻訳」ではなく「作」の場合

──河合先生のこれまでのお仕事のなかには、創作の系譜もありますね。そのあたりは先生のなかでどのように位置付けされているのでしょうか。

私は、翻訳者は作者が思いついて表現したものを日本語で表現しているので、クリエイターだと思っています。「翻訳」じゃなくて「作」の場合は、思いつく部分も自分でやらなきゃいけないという発想になるわけです。だから、オリジナルがなくて自分のなかで思いついてイメージを出してそれを表現するのが私にとっての「作」であって、「翻訳」の場合、最初の思いつく部分をやってくれているという落差と、その通りに従わなきゃいけないという縛りと、両方あります。たぶん、「翻訳」の方が「作」よりも少し楽なのは、「作」だと一回思いついて書いてからも「いや違うな」とか「これじゃあダメだ」と書き直そうといろいろ悩まなきゃいけないからだと思います。だけど、「翻訳」の場合は「違うんじゃないか」と思っても「原文ママです」ということで出せるという違いがある。それはずっと昔から感じていることです。一度、「自分で訳された言葉が有名な俳優さんの口を通して出てくるのはどうですか」と言われたことがありましたが、そういうことは全然考えたことなかった。だって「それはシェイクスピアの作品だから」と思うからです。「それは私が表現したことかもしれないけれども、それはそこにあるものを表現したことなので、私が作り出したものではない」という感じがするわけです。そういう意味では、「作」というふうになったときは全責任を負わなきゃいけない。たとえば『ウィルを待ちながら』*5は「作」になるので、作品としての出来に関しては非常にいつも心配性になってしまうけれども、翻訳に関しては「そのままです」「シェイクスピアの日本語バージョンです」と自信に満ちて言うことができる。「いままでいっぱい翻訳があるのに、なんでそうやって新しい翻訳になるの」と言ったとき、これはいままでの翻訳者さんが聞いたら怒っちゃうかもしれないけど、たとえば「リズムが表現されてないじゃない」「ライムが表現されてないじゃない」と。それではシェイクスピアの原文のドラマのシーンの意味をちゃんと伝えていないから、それに対して「私はちゃんと伝えますよ」というちょっと驕り高ぶった気持ちでいます。

*5 河合氏による新作戯曲。Kawai Project Vol.4として、氏自身の演出により2018年初演。

──戯曲を書かれることも、早くからされていたんですね。

学生のときにちょっとやりましたけどね。そういう意味では、その頃から芝居をすることが好きだった。小劇場でいろんなことを書いている人たちも、芝居をするためにそれが必要だからやっているというふうに考えていると思うので、その辺りはあまり敷居は高く感じていなかったかな。ただ、「じゃあどうして「作」をそれほどやってないの」というのは、翻訳の仕事を頼まれることが多いのと、しかもほかに論文とかいろいろ大学の先生の仕事もあるので、やりたくてもできないということですね。

──『国盗人』のときは、『法螺侍』『まちがいの狂言』を踏まえつつも、新しくやられた部分があったと思うのですが、その辺りについてお聞かせいただけますか。

『法螺侍』はかなり狂言寄りだったと思うんですよ。「このあたりの者でござる」で始まるわけです。狂言の枠組みからあまり外れていないけれども、ただセリフが多いのである程度のテンポアップをしないと面白くないのでそうしていった。『まちがいの狂言』の方はすごいスピードになっていて、かなり原作『まちがいの喜劇』に近いかたちでやっていた。同時に萬斎さんの演出がすばらしくて、何もない空間で壁を出したり、すごく上手に演出をすることによって、『まちがいの狂言』は『まちがいの喜劇』という原作の面白さを日本語で表現してみせたと私は思っています。いままでの『まちがいの喜劇』の上演史をみても、『まちがいの狂言』を乗り越える舞台はなかなかできないだろうというふうに思っています。私自身がKawai Projectで『まちがいの喜劇』の上演をしたときはすごいハードルが高くて、何とか乗り越えたいという模索がありました。そういう意味で、『法螺侍』と『まちがいの狂言』から「狂言に寄るのか」「シェイクスピアに寄るのか」という2つを見せられて、今度『国盗人』のときに、『まちがいの狂言』の圧倒的な面白さが私のなかにあったので、「原作を乗り越える面白さを表現しなきゃだめだ」というふうに思っていました。だから『国盗人』を作るときも、原作の面白さを膨らませるようにしました。『国盗人』は『リチャード3世』のアダプテーションであって翻訳じゃないので、いろいろ膨らましたりすることができる面白さがありました。

──具体的にはどんなことをされたのでしょうか。

『リチャード三世』には、リチャード三世が観客をロンドン市民に見立てて、「あなたがた観客が私を王にしたいと言うのであれば、私は王になるしかない。本当はやりたくないんだが。」という演技をするシーンがあります。「ダイレクト・アドレス」という中世からずっとあるもので、舞台の上の役者が役柄を演じながら観客に「皆さんが」と直接呼びかけをするわけです。新劇では第四の壁が起こることによって、これがなくなってしまうんですが、『リチャード三世」はこれをものすごく有効に使っていて、観客が巻き込まれて、その舞台に入っていくっていうような構造の作品になっています。それを『国盗人』でやるときに、石田幸雄さんが演じる久秀(=バッキンガム)が「皆さん!悪三郎(=リチャード)を王にしましょう」と呼びかけるとき、「誰も席を立ちません」と言ってお客がどっと笑うようにしました。そのとき、たとえば「リチャードを王にしたい人はみなさん拍手をしてください」と言ったときに、「拍手が起こったらどうする?」と萬斎さんがちょっと心配していました。拍手が起こらないように演技をしてもらったり、場合によってはバージョンを書き分けて、「もし拍手が起こったらこっち」といったことを最初はやっていたんだけど、上手に演技をしていたので、「必ずこういう反応がくる」というふうになりました。こういうふうに、できればお客さんの反応も取り込んでいくのが、面白い作品ができるつくり方だと思いますし、シェイクスピア自身もやっていたことだと思うので、『国盗人』でもやりました。それが『リチャード三世』と等価になるためには、原作のストーリーをただ追っていくんじゃなくて、演劇的にお客を巻き込んでいくところも表現しないといけない。『国盗人』の場合は翻案だったので、「もっとやろう」という感じで膨らますところがありましたね。

河合祥一郎『国盗人』(白水社、2009年)

日本とイギリスにおけるドラマトゥルクについて

──日本、あるいはイギリスにおけるドラマトゥルクについてはどのようにお考えでしょうか。

ドイツが一番ちゃんとドラマトゥルクを入れてしっかりしているところですが、イギリスはだめですね。日本とかなり近いところがあって、私の指導教官のピーター・ホランド先生が、彼の教え子だったすごく有名な演出家にいろいろ意見を言ったけど「スルーされた」と言っていました。それはたぶんドラマトゥルクとして関わってなかったからだとは思いますが、イギリスの場合、演出家がいろいろ調べます。日本でもそうですね。演出家がいろいろ調べてそれでできちゃってるんだったら、それはそれでいいかなと思うんだけれども、もう少し学者を現場に呼んでいろいろ意見を聞いたりとか、そういうのをすれば良いのにと少し思っています。それは、そうすることによって原作が持っている面白さをより理解できたほうがより面白い作品が上演できる、と思うからです。イギリスの演出家も日本の演出家も、「現代に即した、現代のお客さんが求めている、より新しい何かを提供しなきゃいけない」という発想になっているがゆえに、「新しさを求めている最中に古いことを知っている人を呼んできてどうするの」というふうに思われていることが多々あると思うんです。いかに演出によって新しくするか。最近『ジュリアス・シーザー』のある演出で、ブルータスに殺されるシーザーがトランプ大統領の格好をしてすごく威張っていて、「明らかにシーザーは危険だ!殺せ!」となったときに、観客から「これは権利に対する侵害だ!止めろ!この上演は即やめろ!」という反応が来たそうです。そういう新しい、いまのお客に衝撃があるような演出をしたいと思っている演出家が大勢いるなかで、「実はジュリアス・シーザーはね」という話をされても、「それはもういらない」というふうになる傾向が多いと思うんです。なので、そこはちょっと考え方が変わってくれるといいなあ、とは思っているのですが。つまり「実際はこうだった」「当時はこうだった」、「でもそれを踏まえて新たにどうしようか」ということを考えていけばいいんだけど、そうすると二度手間になりますよね。演出家さんが台本から汲み取ったものから新しいことをやっていくという演出が多々あるけれども、「原作をもうちょっとよく理解しようよ」というスタンスは、私は必要とは思っています。ただそれをやるためには、ドイツのようにしっかりした財政的補助や援助が必要です。しかも稽古時間が長くなると、スタッフやいろんなひとを呼んで来られない状況にあるから、「カットできるところはカットしよう」「ドラマトゥルクはいらない」ということになってしまう。予算的な枠組みがないところでは、今後もドラマトゥルクは生きられないんだろうなと感じています。

「俺たち勝った!」

──最後の質問ですが、河合先生がイギリスに留学中、本場のシェイクスピアの上演に触れるなかで得たものについてのお話をいただけますか。

いろいろな上演を見ていくうちに、「こういう演出もあるんだ」とか「なるほどこの場面がようやく分かった」といった発見があるわけですよね。留学中にはできるだけ観ようと思ってたくさん上演を観ました。ウェストエンドのちゃんとした舞台で見れば、「あ〜なるほど」という面白さがいっぱいありました。ケンブリッジにいたので、必死になって電車に乗って観て帰るということをしたり、あるいはストラットフォード・アポン・エイボンの夏の間は、野田学と一緒にずっと滞在して、とにかく観まくっていました。ケンブリッジのなかにも小劇場があるのでそれも観ていました。ロンドンのパブシアターで、パブの2階で観に行ったらお客さんが私しかいなくて、観終わった後、私が拍手したら出演者が全員私に拍手してくれるといった経験もしました。「観ることは関わることだ」という感じで、そうやって何度も観ることによって、戯曲の面白さと、上演として立ち上げることの面白さが密につながっているので、そこをつなげるような翻訳をしなきゃいけないというふうに思うようになりました。

そうやって必死になってイギリスの芝居を見ていたんだけれども、2006年に、本拠地・ストラットフォード・アポン・エイボンのメインシアターで蜷川幸雄演出の『タイタス・アンドロニカス』の上演がありました。そのとき私もかけつけましたが、劇評が新聞にいっぱい出て、すごいスタンディングオベーションでした。そのときに吉田鋼太郎が私に言ったんです。「俺たち勝ったね」って。鋼太郎はもう自信があったので当たり前だって顔をしていましたけど、本当にその通りだと思って、「あ、もういいな、ロンドンの芝居を見なくても」と思いました。「ああそうだ、俺たちがやればいいんだ」って。そこで鋼太郎が私のマインドセットを変えてくれました。それまでは必死になってロンドンやケンブリッジで芝居をずっと追いかけていたんだけど、イギリスには6年くらいいたので、ある意味「十分観た」「もういいな」ということと、「俺たち勝った」ということがあった。イギリスのものに比べてみても、「我々がやっていることは遜色ないんだ」「我々がむしろ世界を驚かす芝居を作っていくというそういうスタンスに立たなきゃいけない」という気持ちになりました。日本語で上演しても勝てるわけだから、日本語でちゃんとした作品としての台本を提供しなきゃいけないという自覚もそこでさらに強まりました。2003年にシェイクスピアの翻訳をし始めて数年後だったわけですが、そこで「ひとのもの観てる場合じゃねえよ」というモードに入りました。そういう人たちの影響も多いですね。鋼太郎は2003年の『ハムレット』のときクローディアスをやってくれているから、そこからの長い付き合いになります。いまをときめく人たちがその頃から私と一緒にいろいろやっててくれて、「俺たちがやんなきゃいけない」という姿勢を示してくれて、「私のやっていることは間違いじゃないし、それをもっとやらなきゃいけないんだ」と引っ張ってくれる人たちがたくさんいた。

鋼太郎の話をもう一つすると、彼がこんなに有名になる前、2003年の『ハムレット』の翌年に日本シェイクスピア協会のシェイクスピア祭でトークをしてもらいました。そのときに鋼太郎が、日本語のシェイクスピアのセリフの言い方をお客さんの前で教えてくれました。それは『十二夜』の最初の出だしの”If music be the food of love, play on.”というところでした。「日本語で「もし音楽が恋の糧であるなら、続けてくれ」というそのセリフがあります。これをどういうふうに言うのかというときに、まず、「もし音楽が」の「音楽」という言葉にちゃんと音楽のイメージを入れましょう」、と。「それは「オンガク」ではなくて、あなたにとっての音楽がどういうものか。「恋」があなたにとってロマンティックなものだったら、(うっとりとした感じの言い方で)「恋」というふうになるはずだ」、というふうに、いちいち意味を入れていく。「「糧」は、それがあるから生きていく重たいもの」、と。それを全部やってくれました。全部やって見せることによって、彼なりのセリフのリズム、表現の仕方をデモンストレーションしてくれました。それは原文の”If music be the food of love, play on.”でもできることだと思うんですが、「なるほどな」と思ったわけです。「日本語でこういうふうにしてやれば、シェイクスピアらしいセリフの言い方になるんだ」、と。私は逆にそれを取り込んで、「そういうふうにできるように訳さなきゃいけない」「意味だけ訳していたらダメだ」ということになったわけです。それは舞台現場ではなくて、鋼太郎とのトークですが、そういうふうに、いろいろとシェイクスピアに関わる人たちと一緒にいろいろ学んできました。

──今日は河合先生のお仕事の全貌に関わる貴重なお話をたくさん伺うことができ、大変充実したインタビューとなりました。ありがとうございました。

(2021年3月16日収録、聞き手:原瑠璃彦、白井史人 構成:原瑠璃彦)