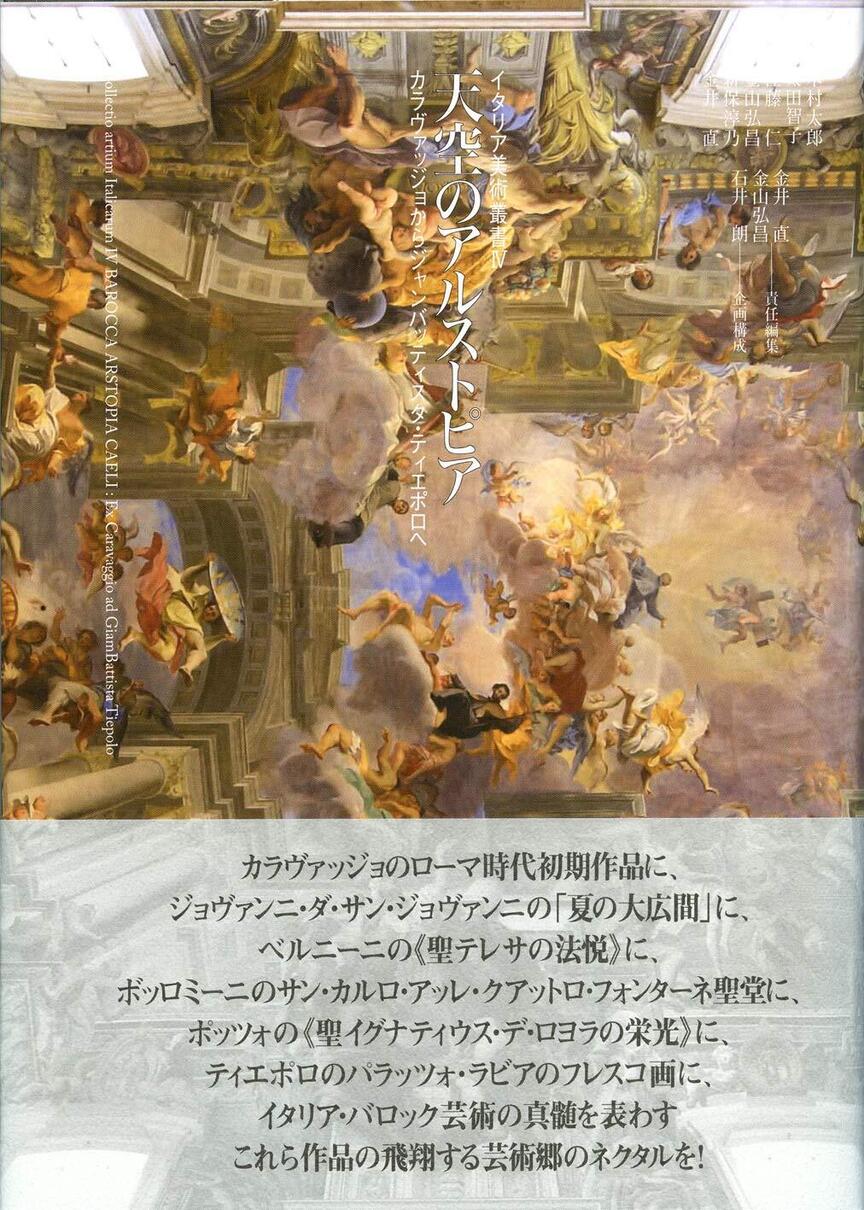

天空のアルストピア カラヴァッジョからジャンバッティスタ・ティエポロへ

「イタリア美術叢書 アルストピア」シリーズの第4巻となる本書は、16世紀末から18世紀前半、いわゆるバロック期のイタリア美術の特徴について、6つの章を通して論じるものである。

第1章は、若きカラヴァッジョとふたりの画商、プロスペロ・オルシとコスタンティーノ・スパーダとの交流に焦点を当てるもので、カラヴァッジョの作風に変化をもたらし、また、彼を貴族や高位聖職者によるパトロナージュへとつないでいったふたりの姿のうちに、16世紀末のローマ美術市場の活況が明らかにされる。第2章では、ピッティ宮殿「夏の大広間」の装飾プログラムの改変、すなわちジョヴァンニ・ダ・サン・ジョヴァンニによるフィレンツェの15-17世記初頭の栄光の描写への、ジョヴァンニ没後を引き受けた画家たちによる凶兆の加筆を分析することで、1630年代後半のトスカーナ大公国の停滞とメランコリックな時代精神の浸透が指摘される。第3章ではジャンロレンツォ・ベルニーニの《聖テレサの法悦》の身体表現と表情が、ベルニーニ自身や同時代の人体表現と比較され、また、神学的文脈に照らしつつ記述・分析され、法悦の「官能性」というクリシェの克服が目指される。つづく第4章は、ベルニーニのライヴァルとして知られるボッロミーニが、サン・カルリーノ聖堂に実現した充溢する曲線の意味を実建築に即して探るものである。そこで指摘・示唆されるのは、ボッロミーニが求める曲線の多様性であり、その心理的・生理的効果である。第5章もローマを舞台とするが、時代は17世紀末。語られるのは天井画である。アンドレア・ポッツォによる《イエズス会宣教の寓意》では、光の反射と相互作用のうちに神学と科学のバロック的結合が明らかにされる。終章では18世紀ヴェネツィアに転じ、ジャンバティスタ・ティエポロによるパラッツォ・ラビアの装飾が、復古趣味(ヴェロネーゼ・リヴァイヴァル)に応える一方で、サン・ジェレミアという教区の社会的文脈につながるさまを確認した。

本書全体としては、絵画(タブロー・壁画)、彫刻、建築につり合いよく触れながら、イタリア・バロック美術の多様性を紹介できたものと思う。また、6つの章によって語り繋がれた150年間、16世紀末から18世紀中葉とは、本書エピローグで解説するように、イタリア半島の「地方化」とヨーロッパの「拡大」が進行した時期であり、後者と連動するかのように視覚世界の拡張や変容の生じる頃である。各章に登場した作品が、その時代の相と切り結ぶさまにもご注目いただきたい。

さて、一執筆者として少々。私が担当したのは第6章のティエポロである。モダニズム全盛期にはすっかり端役扱いだったこの画家に、あらためて関心が集まったのは、生誕三百年となる1996年前後だっただろうか。画期をなすのはアルパース&バクサンドールによる『ティエポロと絵画の知性』(1994年)の出版だ。イメージ生産の諸要素やサイトスペシフィシティを重視したその論述は、来歴の裏取りや判じ物に傾きがちであった従来の研究を一気に更新するもので、きわめて刺激に満ちた内容だった。が、今、再読すると、モダニズムが排除したティエポロの救出を急くあまり、彼をまた別の創造的主体として奉じ過ぎているようにも感じられる。20世紀末のいわゆるニュー・アート・ヒストリーの守備範囲も窺えて、興味深いところではあるが、ともあれ、そうした研究史へのささやかな応答(というよりも懐旧だろうか)としての第6章である。ご高批を仰ぐところである。

(金井直)