座談会 「装飾」の再考──ジュエリー、ファッション、アートからの応答 秋山真樹子、蘆田裕史、筧菜奈子、原山都和丹、 司会・鯖江秀樹

(本会は、2020年3月23日に京都精華大学学内研究助成「装飾に関する総合的研究」(代表:蘆田裕史)主催の研究会として実施された。当日は、ゲスト講師として招聘したジュエリー研究者、秋山真樹子氏のレクチャーに続いて、ディスカッションが行われた。以下は、そのディスカッションを収録したものである。当学会の取材を許可してくださった秋山真樹子氏、蘆田裕史氏に改めて感謝申し上げる。)

秋山真樹子(ジュエリー研究者)

蘆田裕史(京都精華大学准教授)

筧菜奈子(東海大学特任講師)

原山都和丹(服飾文化研究者)

司会・鯖江秀樹(京都精華大学准教授)

1.ジュエリーと日本

鯖江 この研究会の中心テーマを一言で纏めるのなら、「装飾という概念をいかに再考するか」ということになります。問いを立てた経緯を少し説明しておくと、(秋山さんにとっては不服のある言い方になってしまうかもしれませんが)近代以後、装飾というものが「余分なもの」と捉えられるようになった。建築で言えば、アドルフ・ロースが「装飾は犯罪である」と主張する。ロースの思想的立場やその言い方自体も丁寧に議論しないといけないのですが、装飾を「余分なもの」、「無駄なもの」と考える向きが強くなって、現代ではその流れがかえって強化され、多方面に流通しているように思います。しかしそれでいいのか。もうすこし概念的に正確な定義を与えたり、再考する必要があるんじゃないか、という問いのもとで、この研究会が始まりました。

先ほど、秋山さんのレクチャーを聞いて、ジュエリーというものは装飾という概念を考えるうえで、重要なヒントになるのではないかと改めて思いました。とても小さなものだけど、それをひとつひとつ丹念に追う意味は十分にある。ジュエリー作品にまつわる表現や歴史の「細部」を丹念に辿れば、とても面白い発見も出てくるように感じました。

筧 秋山さんのレクチャーを聞いて、とりわけ日本の、今のジュエリーを取り巻く状況を知りたいと思いました。というのも日本では、江戸時代まで指輪をはじめとするジュエリーを身に着ける習慣がありませんでした。明治期以降、ヨーロッパからの影響でその習慣が根付いて、婚姻や愛情の印として、あるいは富の誇示のために、身に着けるようになっていきました。第二次大戦以後は、特にアメリカの例に倣うことが顕著になっていきます。

日本という国で、コンテンポラリー・ジュエリーを制作・研究するとき、依拠する歴史をどう考えるべきなのでしょうか。日本独自の装飾品の習慣(とはいえおそらくイスラム圏からの影響、大陸文明からの影響もあるのですが)が、江戸時代以前にあるとして、そこまで辿って、日本のコンテンポラリー・ジュエリーを考察するのか。あるいはあくまで欧米から影響を受けた明治期以降のジュエリーの歴史というものを主体として、新しい表現について考えていくのか。どういう立ち位置を取っていると考えられるでしょうか。

秋山 筧さんのご質問は、日本のコンテンポラリー・ジュエリーにとって大きなポイントだと思います。形式的には、明治期以降のジュエリーの歴史を踏襲していると考えて良いと思いますが、個々の作り手が、自らが依拠する歴史に対し、どこまで意識的であるかという点については、大きな疑問を持っています。例えば、先ほど指摘されたように、ずっと昔まで遡って、その先例に基づいて制作する人は、私の知っている限りいないんですね。そもそもジュエリーの歴史を本格的に学べるような場所がほとんどありません。ですので、実際の制作の現場では、明治以降の日本のジュエリー文化というよりは、1950年代(日本に導入されたのは1960年代ですが)以降の欧米のコンテンポラリー・ジュエリーの流れだけを見て作る。あるいはその流れさえも見ておらず、多様な素材やコンセプトの作品がある、という現状だけしか知らないケースは少なくないのではないかとすら思います。

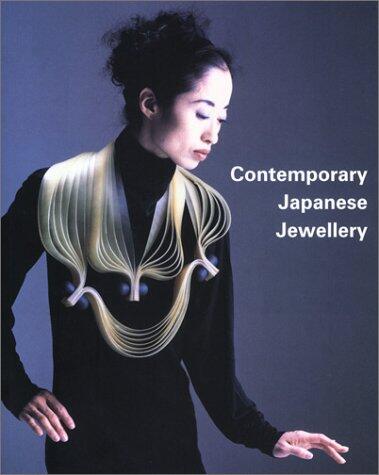

わたしはそれだとまずいのではないかと考えています。20年ほど前、イギリスのクラフツ・カウンシルのサイモン・フレーザー氏が、日本人だけのコンテンポラリー・ジュエリー展覧会を企画したことがあります。そのときのカタログで彼は、ヨーロッパのコンテンポラリー・ジュエリーのあり方は、文化に対するクリティシズム=批評であるのに対し、日本の場合はその批評性がなく、文化のリフレクション=考察、反映である、というようなことを述べていました。どこに向かっていくというわけでもなく、ただ作る。カタログのテクストによれば、サイモン氏は、そのことを否定的にとらえているのではなく、特異なあり方として理解していました。

日本人としてこの見解に、喜んでいいのか悲しんでいいのかはわかりませんが、そういう傾向はあるだろうし、海外から見たときにも、ひとつの特質なんだろうと思います。ただ、日本人の作家が気を付けないといけないのは、海外では日本的なモチーフや技法が、容易に評価されがちな傾向が見受けられることです。特に若い作家は、自作が何で評価されているのか、という点に注意が必要かなと思います。

Simon Fraser, Toyojiro Hida, Contemporary Japanese Jewellery, London: Merrell Publishers Limited, 2002.

筧 現代アートの世界だと、たとえば岡本太郎が欧州の芸術動向を踏まえながら、日本独自の造形についても掘り下げていきました(たとえば縄文土器など)。後の世代の日本のアーティストたちにとっても、この岡本が示した道筋は大きな参照点になったと思います。ところがコンテンポラリー・ジュエリーにとってそれと類似するような動きが起こることは難しかった、ということでしょうか?

秋山 そうですね、一人例を挙げると、ご本人に批評性に対する自覚がどこまであるかはわかりませんが、田口史樹さんという作家の作品にはそういった意味での批評性があると私は思っています。彼は和彫りで制作を進めるのですが、この和彫りとは、鑿を片手で持って、もう片方の手で槌を持って鏨のおしりを叩きながら、手前に彫り進めていく技法です。いっぽうの洋彫りの場合は、持ち手の丸い彫刻刀(ビュラン)をもって、体の向こう側へ彫り進めていく。彼は前者の和彫りの技法で西洋の紋章などのモチーフを頻繁に取り上げ、素材の表面を覆いつくしていく。ジュエリーの文脈で言うと、一つの文化(日本の彫金技術)が西洋を象徴する基体の表面を覆い尽くしてしまうというのは、面白いアプローチではないかと思います。

田口史樹《White Expression" series》 2019、ブローチ/ペンダント、素材:銀、ロジウムコーティング、サイズ:60 x 80 x 25 mm

筧 もうひとつ質問があります。もともと刀剣を制作していた職人たちが、明治以降、次第にジュエリー職人に転身していく。彼らが作ったのは、それまで刀の鍔につけていたような和柄を生かしたジュエリーでした。ただ当時制作された日本的な指輪などは、戦時に金属供出で没収されて、現在ほぼ残っていません。そして戦後に作られるジュエリーは、ほぼ欧米のデザインの模倣となっています。これからの日本のジュエリーの可能性を考えるとき、戦前の日本的なジュエリーを再考することが一助になるのではないかと思ったのですが、そうした事実に着目するような現代の作家はいないのでしょうか?

秋山 和風の柄や刀の鍔をモチーフとして用いる作家はいますが、そうした戦前・戦後の境を歴史的な文脈としてどれくらい考慮しているかは、調査する必要があるかと思います。

2.ジュエリー作家のモダニティ

蘆田 先のレクチャーでは、ハイス・バッカーに言及されたときに、モダニズムという用語、そして「形態は機能に従う」という有名なフレーズが登場しました。1960年代の事例として紹介されていましたが、一般に「モダニズム」という言葉が建築やデザインで使われるときには1920年代が中心とされますよね。ハイス・バッカーはプロダクトデザイナーでもあることも踏まえつつ、一般的な語法としてみるならば、彼のモダニズム感がどのようなものだったのか気になりました。ハイス・バッカーはジュエリーに関しては、プロダクトデザインとは違った別の歴史性を持っていると考えていたのでしょうか?つまり、ジュエリーはジュエリー固有の歴史性を踏まえて「装飾」や「機能」といった概念を考えるべきだ、ということではないかと。そうすると、ハイス・バッカーという一人の作家の活動のなかでも、プロダクトデザインとジュエリーはやはり文脈を分けて考察すべきなのでしょうか?

秋山 ジュエリーは基本的にジュエリー史の文脈で考えられています。また、ハイス・バッカーの場合は、ジュエリーとプロダクトを明確に分けていました。ほかにもジュエリーもプロダクトデザインもする人はいます。ただその全員がそうした明確な区別を自覚していたかは定かではありません。

さきほどモダニズムの影響ということが出ましたが、ハイス・バッカー自身がモダニズムという語を用いていたかは読み直さないといけません。ただジュエリーというものを芸術という土俵にあげたいと考えたときに、ドイツの表現主義的な、貴金属を多く用いた重厚なジュエリーではだめだということをひとつの立脚点としていたとは思います。それがハイス・バッカーの作品を考える際、モダニズムをひとつの立場としてとらえることにつながったのではないかと思います。芸術性を体のカタチにあう造形表現に求めたというところが正しい言い方になるかもしれません。

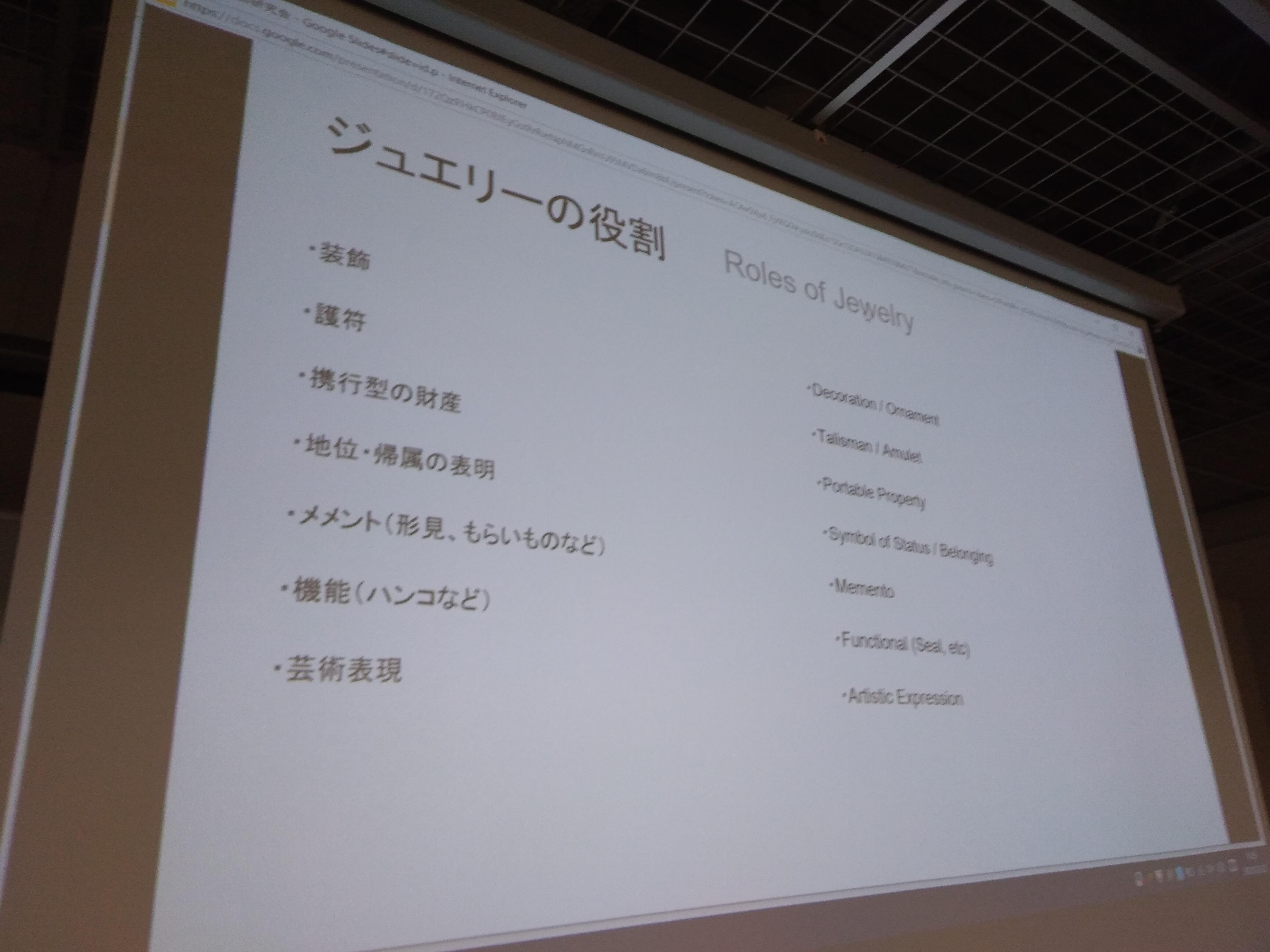

蘆田 個人的には、衣服とジュエリーの違いがどのようなものなのか、という点に関心があります。今日のレクチャーのなかで、ジュエリーの役割についてお話をされていましたが、衣服のそれと比重が異なる点は、「護符」、「携行型の財産」、「メメント」の3つです。

護符という点で言えば、ジュエリーは服よりも「祈り」のような側面が強いのではないか、と思います。また、護符とメメントは重なる部分も多いと思います。たとえば、形見としてもらったものをお守りのように身に着ける、とか。ジュエリーから護符やメメントという役割が次第に失われつつあると指摘されましたが、護符やメメントといった、僕の言葉で言えば「祈り」の役割がジュエリーに求められなくなるにつれて、その機能はジュエリー以外の何かに移ったのでしょうか。あるいは、人々が「祈り」を必要としなくなってきたのか、どちらなのでしょう?

秋山 個人的には後者だと思います。歴史的には例えば、ペストが流行した際などに「メメント・モリ」のモティーフである「骸骨」をかたどったジュエリーを身に着けることで、お守りとしての意味と、死はそんなに遠いものではないとリマインドする機能はあったのですが、時代を経て科学技術が発展し、人はそんなに簡単には死ななくなってきた。もっと時代をさかのぼると、狩猟生活の時代では、動物が捕れるか捕れないかで一族の生存が左右される状況でした。そうしたなかで、捕獲した動物の骨をジュエリーにするという感覚と、現代人のお守りや護符に対する感覚は、同じではないように思います。ですから護符的な面は一度失効したものと捉えつつ、これから復活するのかどうか、様子を見ているところです。

現在コロナウイルスの問題で、アマビエの画像などがSNSで出回っているのを見ていると、ジュエリーの護符的な役割は戻ってきてもおかしくはない気もします。

蘆田 携行型の財産というジュエリーの機能についてですが、財産を持ち歩くというのは、たとえば留守中に盗まれることを防ぐため、という感じですよね。

秋山 正確な起源はわからないのですが、生活様式に関わっていて、定住しない遊牧民のための機能だと言えます。

蘆田 ノマド的な生活であっても、テントのような家となるものはあるはずなので、そこに諸々の生活用具と一緒に置くこともできる。けれどもそうせずに身に着けるのは、やはり盗難を防ぐためではないかと思われます。そう考えたときにちょっと不思議だったのが、今回のレクチャーで紹介された事例では、携行している姿を見せびらかすような例が見られました。それだと逆に財産を奪われやすくなってしまうのではないかと、疑問に思いました。

そこで質問なのですが、携行型であり、かつ他人からは見えないようなジュエリーはあるのでしょうか?そうすると、ジュエリーではなくなってしまうのかもしれませんが。

秋山 ユダヤ人の場合、貴重な財産である金を口や靴の中に隠して運んだという例があるというのは聞き覚えがありますが、それらはジュエリーの形態をとっていなかったケースになるかと思います。(秋山註:後日改めて調査した結果、江戸時代にお守りと香料を入れる、腕守という装身具が使われていたという説を確認できた。この腕守は、着物で隠れる上腕部に装着されていたため、人に見せないタイプのジュエリーとして考えらえるといえよう。また、学ランの裏ボタンの文化も、見せないジュエリーの一種として数えられる。これらはたまたま日本の例だが、諸外国でも同様の例があると思われる)

筧 身体機能を拡張させるようなジュエリーはあるのですか?

秋山 身体機能の拡張というと、人工装具的なものでしょうか?

筧 そうですね。例えば、メリケンサックとか(笑)。

秋山 あれも指輪の本を見ると、機能を持った指輪のひとつとして紹介されていることがあります。身体機能の拡張を表現のテーマとして扱うジュエリー作家は今すぐ出てこないですが、現代美術作家の神楽岡久美さんはそのタイプだと思います。彼女の作品は美的な側面に特化しており、例えば鼻を高くしたり脚を長くしたりするための架空の装具を制作しています。

ただ、概して身体機能拡張とジュエリーはあまり結びついてはいないように思います。個性の表現というかたちで、人工装具でも最近は装飾的なものが出始めていますが、意外にもジュエリーの世界とあまりつながらないです。

原山 レクチャーで紹介された例だと、特別な時にだけ身に着けるジュエリーが多く示されていました。

秋山 たとえばグループのなかでの富の誇示をしたいなら、普段から身に付けいないといけないと意味をなさないですが、TPOに合わせてジュエリーの数や種類などの使い分けはあると思います。そこは地域や文化によると思いますが。

原山 ハイス・バッカ―の作品を見ると、ジュエリーとアートが重なり合う部分で模索していった成果のように思うのですが、日常的に装着することを前提にしているのでしょうか?

秋山 コンテンポラリー・ジュエリーでは、日常性を重視するか、普段装着しづらくてもメッセージ性を重視するかは作り手にとってひとつの分岐点になっています。個人的には1970年代ぐらいから、コンテンポラリー・ジュエリーの課題が「装飾」から「装着」にスライドしていったような動きが出てきたという印象は受けています。そうすると、いったいどこまでがジュエリーなのかという話になる。極端な例でいうと、もはや身に着けるというよりは中に入っていくようなタイプの作品も生まれました。そうすると、普段身に着けるのは現実的でない。今でも、普段身に着けることを前提にせずに制作する作家は一定数います。

蘆田 今の話に関連してお尋ねしたいのですが、オットー・クンツリの、壁紙を使った大振りなブローチの作品は、ユーザーが日常生活で用いるものなのか、あるいはコンセプトなどのプレゼンテーションを意図した写真撮影のためのものなのかどちらなのでしょうか。

秋山 あの作品について言えば、日常では使いづらかったと思います。最近少し変化は見られますが、コンテンポラリー・ジュエリーの作家の発表の場は、ギャラリーや美術館が一般的です。特に大振りの作品は、来館者や来場者に身に着けてもらって撮影をしたり、ジュエリー関連のイベントに、作家が名刺代わりに自分の作品を身に着けることも多々あります。

蘆田 日常生活というよりは、パーティなどの非日常的な場ということですね。ドローグデザインって商品としてギリギリ成立するところを突いてきますよね。ファッションでいうと「ブレス」のようなブランドも、ユーザーが日常的に使えるかどうか、ギリギリのラインを攻めていると思います。それに対して、オットー・クンツリは、あくまでアイデアやコンセプトを見せているということですね。

秋山 クンツリはそうだと思いますが、サイズを抑えた身に着けやすいものも発表しています。

蘆田 それはコム・デ・ギャルソンが、ファッションショーで見せる服と、実際に店舗で置く服を分けるような感じなのでしょうか?

秋山 あれほど明確に区分けがあるというより、コンセプトに合致した結果、小さい作品になったといえるかと思います。

例えば、今日持参した作品のなかに、赤マルの小さなピンがあります。それもクンツリの作品ですが、ギャラリーでは売約済の作品に赤丸のシールを付けますよね。あれを人間に付けてしまおうというコンセプトなんです。レディメイドなので価格としても安いですが、こうした方法が、果たしてコム・デ・ギャルソンのやり方と同じかというと、そうではないと思うのです。

3 装飾の時間、装飾と時間

鯖江 本質的な問いをぶつけてみたいのですが、最近刊行されたレイチェル・チャーチの『西欧800年の指輪史』(ガイアブックス、2020年)を少し読んできました。面白いな思ったのが、ココ・シャネルのセリフなんですね。「裕福だからと言って、指輪をいっぱいつけて歩くなんて最低。ジュエリーは人をリッチに見せるためのものじゃない。人を飾るためのもの。このふたつは全く違うものよ」(109頁)。

大事なのは「見せる」と「飾る」は全く違うという指摘です。今日はあくまでジュエリーに即した議論なのですが、これまでの秋山さんのキャリアのなかで、「飾る」っていうことをどのように考えられてきたのかというのをぜひとも聞いてみたいと思うのです。この疑問は当然、今日のテーマである「装飾」という概念とも関連しています。それから、さきほど似て非なる言葉として「装着」という言葉が話題になりました。そうした周辺にある語彙のネットワークのなかで「飾り」をどうとらえるべきか。非常に答えづらい質問だとは思うのですが。

レイチェル・チャーチ『西欧800年の指輪史』、ガイアブックス、2020年

秋山 「飾る」というのは、飾ること全般を指しているのですか?

鯖江 そうですね。身体を飾るとか、部屋を飾るとか、なんでも構わないと思うのですが。なかでもジュエリーは身体を飾るもっとも小さな世界のように思います。それに日々接してこられた秋山さんが改めて「飾るって何なのか」という問いを投げかけられたときに、何を思うのかに関心があります。

秋山 今回ゲストとして招聘されたときに、研究会のテーマが「装飾」だとお聞きして、これまで意外にも、装飾とは何なのかということを突き詰めて考えてはこなかったことに気づきました。もちろん「ジュエリーとは何か」という問いの比重が大きいのでそうなってしまうのですが、ジュエリーに関連する文献で「飾りとは」とか「装飾とは」という根本的な疑問に言及するようなものが意外と少ないこともあるかもしれません。

ですから、飾り全般というよりは、飾りの一種であるジュエリーに対する考えをお伝えする形になってしまいますが、作り手でわたしの考えと一番近いなと思うのは、中島俊市郎さんです。彼は、そのうちくたびれてしまったり腐るもので生活を飾る私たちの文化は美しいと言い、羽根や糸などを使い、繊細で軽い作品を作っています。それと同じで、ジュエリーは一過性のはかないものでもいいと思います。ジュエリーはそもそも、きれいなものを見つけたらそれを髪に添えたい、手に載せてみたい、というすごくささやかで原始的な欲求に根ざしているのではないかと思うからです。金や宝石など、高価で持続する素材を用いて残す必要や必然性は必ずしもない。吹けば飛ぶような存在だし、何の役にも立たない、だからこそ、ジュエリーに自分の気持ち「だけ」を託すことができるのではないか、と考えています。

飾りは、表面的な、余分なものであっていい。逆に余分なものにしかできないことっていうのはあると思います。余分という語がネガティブに響くからと言って、当事者たちもネガティブに考える必要はなく、「余分なもの、余計なものですが、なにか?」という、開き直ったスタンスではだめなのかなあ、とは思います。答えになっているのかはわかりませんが。

鯖江 私の考えも少し述べておきます。装飾をめぐる議論のなかで最も大きなポイントのひとつは、「時」なのではないか、と最近考えるようになりました。たとえば、ジュエリーを身に着けると、普段流れているものとは違った時間を生きるような心地になります。日本には「ケ」と「ハレ」という考え方もある。言い方を変えると、普段の時間の流れを断ち切って、別の時間を生きることを可能にする。そういう感覚をジュエリーをもたらすのではないでしょうか。

また今日取り上げていただいた数多くの作品(なかにはコンセプチュアルなものも含まれますけど)のなかで、こちらに「おおすごい!」と思わせるようなものは、それだけ時間を費やして作られていたように思われます。制作者の側に立つと、日常の時間から、制作というとても特殊な時間のなかに入っていきます。その特殊な時間のなかで自分が何をやっているのか。(多くの芸術家もそうだと思うのですが)それが実はあまり判然としない。何をしているのかの自覚がないーーそういう時間世界に制作者たちはいます。当然、自身の行為を言語化できなくなる。そのかわりに、その特殊な時間経験から日常に、作品という成果を携えて戻ってくる。そのことはアートにも装飾にも大きくかかわることで、作りこめば作りこむほど、違った時間を生きることになる。その時間の成果物としてジュエリーがこの世界にやってくる。

ともかく、先ほど話したように、制作と使用の両方で、時間というのがひとつ鍵になるのではないかと感じたのです。翻って、では装飾と時間の関わりがどれほど考えられてきたのか。少なくともわたしはそこまで詰めて考えられていないのですが。

秋山 興味深い論点ですね。ちなみに今日見た作品ですごいと思ったものはどれでしたか?

鯖江 和彫りの田口さんの作品ですね。ドクロをモティーフにした作品です。

秋山 田口さんはとても手が早いので、時間的な面で言うとどうでしょう。それなりにはかかっていると思うのですが。

鯖江 時間の長短はあくまで相対的なもので、要のその質が重要かなと思うのですが。この作品を見たときに、江戸明治の根付細工を彫っていた、旭玉山をふと思い出しました。いわば着物用のキーホルダーである根付は、洋装化が進むと廃れてしまうので、あまり知られてはいないのですが。

秋山 なるほど。いわば超絶技巧的なものですね。

鯖江 あと、先ほど話題になったハイス・バッカーです。それと関連してアレクサンダー・カルダーのジュエリー制作についても紹介されていました。かれらの作品を見ていると、思い出されたのが、マックス・ビルです。ウルム造形大学設立に関与し、それより少し前に「良き形態 Die gute Form」という展覧会(1949年)を企画しています。今日紹介された、カルダー、バッカーに代表される戦後ジュエリー史のなかに、ビルの造形を彷彿とさせる位相幾何学的な作品がいくつかありました。

先の時間性の話とは少しずれてしまうのですが、いわゆるジュエリーの通史、通時的な時間のなかで生まれてきた作品系統だけでは語れないような、他のジャンルとの交錯などもあったのではないかと思いました。わたしはジュエリーについて無知なので、余計にジュエリー以外のことを発想してしまいがちだったのかもしれませんが。

Max bill bauhaus constellations展示風景Hauser & Wirth, Zurich, 2019(撮影:鯖江秀樹)

秋山 同時代のアートの動きに敏感な作り手は多く、たしかに、マックス・ビルに影響を受けたというジュエリー作家も何人かいますね。あとカルダーといえば、ハイス・バッカーは学生時代の習作で、カルダーのモビールをそのまま転用したような作品を作っていたりするので、それもアートの動向へのまなざしが感じられます。

鯖江 蘆田さんもモダニズムについてご質問されてましたけど、じつは戦後のモダニズムというのは、戦前のそれと違った特質を持っていて、かつそれがうまく理解できていないのが実情だと感じています。後期モダニズム(late modernism)の内実ですね。これも仮説にすぎないのですが、ジュエリーの世界の人たちは、実は戦前のモダニズムではなく、それこそ同時代の戦後のアートとデザインに敏感に反応していたのではないかと思ったのです。

秋山 わたしは本当にジュエリーに特化した歴史に目を向けていて、逆に言うと、デザインやアートのモダニズムについては飛び飛びでしか理解していないところがあります。ジュエリーに関わる言説を読んで理解している限りでは、モダニズムというと、戦前の近代性というよりもコンセプト重視の批判的・批評的な考え方を指すことのほうが多く、そのことが前提となって、装飾的なものへの批判的態度やファインアートとアプライドアートとの対立などがテーマとして出てきているような気がします。

鯖江 レイチェル・チャーチの『西欧800年の指輪史』を再び引用すると、「指輪の歴史を研究することは、美術ないしはデザインの歴史の縮小版、これを研究することにほかならない」と指摘されています。デザイン史のダイジェストが指輪史にはあるということでしょうか。ただ、それだとジュエリーでしか語りえない歴史が抜け落ちてしまうのではないかと感じます。わたしはさきほど美術史的な知見から質問を投げかけましたが、そうではないジュエリーや指輪の歴史的固有性があってもいいとは思っています。疑問なのは、レイチェル・チャーチの本では序文で「指輪史はデザイン史の縮小版である」(8頁)ってはっきり断言してしまっています。彼女はヴィクトリア・アンド・アルバート・ミュージアムのキュレーターなので、そういう言い方をしてしまうのかもしれませんが。

秋山さんの今日のお話は、地域差や各民族風習の違いまでも織り込んだ、ジュエリー固有の歴史性についてのものだったので、とても面白く聞くことができました。ただ、話を戻すと、護符とかメメントもそうだと思うのですが、違う時間に連れて行ってくれるという点は、ジュエリーの使い手と作り手の双方に関わるだけでなく、その側面は現代にも息づいているのではないかと思います。アマビエ問題もそのことを示しているように思います(笑)。

秋山 そうした古来からの感情のようなものが、現況に応じて炙り出されてくるなかで、ではジュエリーはそこで何ができるのか、ということは考えてしまいます。アートの文脈では、気候変動などの問題にアートがどう関与していけるかという議論が進んでいますが、アートの場合は人びとが集い物理的に雨風から守ってくれる教会建築なども取り込んで考えられます。

他方、ジュエリーの場合は、持っているからと言って、シールドが張られるわけでもないので、そうした環境や気候の変動の問題などにどう関わっていけるのだろうか、と思ったりもします。もちろんアマビエだって何をしてくれるわけでもないので、今アマビエに期待されるものが、ジュエリーに戻ってきてもいい気はします。本来のアマビエには病気平癒や疫病退散の意味はないようですが。

蘆田 先ほどの鯖江さんの「時間」のテーマというのは、あくまで「時間」であって、「空間」のことではないんですか?

鯖江 そうです。時間がポイントじゃないかなあと漠然と思っています。

蘆田 今日の秋山さんの話のなかで、服は着ることが前提となっていて、「何を」着るかが問題になる一方で、ジュエリーは「何を」ではなく、そもそも「つけるかつけないか」が問題になるという指摘があり、確かにそうだなと思いました。たとえば、仕事に着ていく服であっても、仕事が終わった後に友人と遊びに行くとき、ジュエリーを付ければコーディネイトも気分も変わります。そう考えると、さきほど出た「ケ」と「ハレ」も同様ですが、時間というよりは空間の問題だと感じました。

鯖江 時間という言葉をより正確にすれば、時機(occasion)になると思います。

蘆田 それならわかります。

秋山 ただ時機だとすると、先の「制作の時間」の問題と食い違うのではないでしょうか?

鯖江 ちょっと説明が足りなかったですね。私が「時間」のことを思い浮かべたのは、中谷礼仁さんの『未来のコミューン』(2019年)のことを思い出したからです。そこで触れられる「ナンド(納戸)」のことがすごく印象的でした。日本家屋の北西角にあり、開口部が狭い部屋のことで、宝物庫であり、お産もそこで行われたといいます。生老病死すべてに関わる、聖別された場所です。つまり日常とは違う次元にある。

納戸はひとつの閉じた空間なんですが、ただそれだけではなくて、日常とは違う次元にある時間を作り出します。芸術っていうのは、そういう特異な別次元を生きた証、産物なんじゃないかと中谷さんは述べていたのですが、そのことを秋山さんの話を聞いて思い出したのです。現代美術では空間のことがよく語られますが、より本質的には時間性の問題だろうと思うことも最近多かったわけで。

中谷礼仁『未来のコミューン』、インスクリプト、2019年

秋山 制作の次元で考えていくと、いま鯖江さんが説明しようとしているのは、芸術作品の神秘性みたいなものと関わってくるのでしょうか?

鯖江 それもあるでしょうね。

秋山 ジュエリーに関して言うと、小さいものなので作りこめば作りこむほど、見栄えがします。小さいものに技術が凝縮されていると、見たときに「すごい」と思わせます。けれど、わたしはそのことについては懐疑的ですね。技術の量が多くなれば、素直な驚きを呼び起こしますが、それに見慣れてくると、技術だけで作品を作られても…って感じてしまいます。

鯖江 さきほどオランダの話の中で、ドイツがごてごてしたものを作りがちだったということとも関連してきますよね。相当手数をかけて伝統に則って作るという。

秋山 それに加えて、表現主義的というか、作り手の内面の表出の問題も関わってきます。

鯖江 少し補足しておくと、先ほどのわたしの話というのは、手数のことは全く意図していません。極端なたとえですが、芸術家が異次元の時間に入っていって、成果物を持って帰ってきたときに、それが丸ひとつ描いただけだった、としてもそれでもいいと思っています。

秋山 なるほど。そういうことであれば首肯できます。

4 ジュエリー史をいかに語るか

蘆田 話をすこし戻すと、鯖江さんのお話のなかで、「ジュエリー固有の歴史」という言葉が出てきました。その点について僕も秋山さんに尋ねてみたいことがあります。端的に言えば、ジュエリーの歴史をどう語るのか、ということです。とても壮大な問題なのですが。

たとえば僕が専門とするファッションの歴史というのは、とても歪な歴史だと言えます。ファッションの場合、オートクチュールが生まれる前、19世紀のなかばまでは、シルエットの変化、美術でいれば様式の変化を記述していくのが一般的なのですが、その場合、対象になるのは王侯貴族や富裕層といった、地位や権力を持つ人のファッションです。庶民が何を着ていたのは完全に無視されてしまうんです。ごく一部の人の服や服装を、その時代を代表するものとしてとらえるのはかなり偏った見方だと思われます。

さらに近代以降、オートクチュール以降では、ファッションの歴史がデザイナーの交代劇として書かれてしまう。チャールズ・フレデリック・ワースがオートクチュールのシステムの基礎を作り、20世紀にはいると、ポール・ポワレがコルセットから女性の身体を解放し、そのあと、シャネル、スキアパレッリ、ディオールなどなどが出てきて……。この時代にこのデザイナーがこんなものを作ったとは語られるのですが、それもやはりファッションの歴史のごく一部にすぎない――しかも一面的な見方でしかない――と思うのです。

さらに問題なのは、デザイナーの作った服が、一般に流行したわけではないということなんですね。現代の日本のファッションが紹介される展覧会では、コム・デ・ギャルソンのこぶドレス(1997年春夏)がよく引き合いに出されますが、街中で来ていた人はほとんどいなかったはずです。1990年代後半であれば、たとえばルーズソックスの方が、圧倒的に流行としていたわけですよね。けれどもそういった現象を見ずに、こぶドレスだけを取り上げて本当に1990年代後半のファッションを語ったことになるのか、と疑問に思ってしまいます。

そういうわけで、僕はファッションの歴史を語り直さないといけないと思っているのですが、いざやろうとしても、なかなか難しいというか、糸口があまり見えてこないんです。

そこで、秋山さんはジュエリーの歴史をどのような観点で語ろうとしているのかについて伺いたいです。もし秋山さんがジュエリーの歴史書を書くとすれば、どういう視点や観点で臨むでしょうか。

秋山 すごく難しい質問ですので、括弧に括弧を付けた、仮の答えでしかないんですが、やはり今日のレクチャーと同じく、ジュエリーの役割が中心になるかと思います。お守りや護符の話がでましたが、昔はそれが役割としては強かったけど、今は下火になりつつある。また、ブローチはかつての留め具としての役割を失っている。そんなふうに同じ機能・役割であっても、時代や地域に応じて表し方が違ってくるというのがポイントになるかと思います。

もうひとつ、さきほど蘆田さんがファッション史の偏りを指摘されていましたが、事前の質問でも、「ジュエリーの歴史を振り返ったとき、明確な流行や様式の変化はあるのでしょうか」とありました。

それを読んだときにも感じたのですが、やはりその質問自体も、ファッションの勝者の歴史を踏まえているから出てくるのかな、と。ジュエリーにもそういう面があって、例えばルネサンス時代のものが残っているとします。それは美術館での保存に値する優れたものだから、というのがひとつ理由としてある。また貴金属のジュエリーは解体して溶かされたりしてしまうことも多い。だとしたら、今私たちが見ているジュエリーの歴史もどこまで一般化していいのか定かでなくなってしまう。

例えば、今作られているジュエリーを300、400年後に振り返るとして、その時に見られるのは、カルティエやブルガリ、あるいは一部の皇族とかが身につけていたものになると思うんですね。逆にクレアーズで売っているような若い人たちが身に着けるもの、パワーストーンやそれでできた珠数など一般に流通するけれど重要視されないものは記録に残らない可能性が高いし、歴史を辿るのが難しい。ジュエリーの歴史を書くのだとしたら、そういう点には注意が必要ですし、特に近年の書き手はそれに対して意識的です。今残っているものがかつてあったものすべてではないし、今の時代では質が低いと判断されるもの、実物も記録にも残っていないものも、当時は広く人気があったのかもしれないという視点は忘れてはならないと思います。

原山 先ほど「かざし」のお話をされていた際に、かざしは「儀式の道具であってジュエリーではない」とご指摘されたのですが、民衆が身に着けるものを考えたときに、儀式や祭事といった特別な時に目にすることができるものが、転じて大衆のジュエリーになりうるのではないかと思ったのですが、どうでしょうか?

秋山 たしかに、祭りなどで期間限定で見られるものが一般に普及していくというルートはあるかもしれません。なぜかというと、先に挙げたオットー・クンツリがジュエリーの基本要素は、イメージと色と装飾だと述べているのですが、いずれも大半の祭りに備わっているものですよね。それを思うと、祝祭の問題とは実は関わっているのかなという予感はあります。実際に原型が祭りにあって、それが流布したという実例は思いつかないのですが。

筧 特にコンテンポラリー・ジュエリーに目をやると、ジュエリーと現代アートの境があいまいになってくると感じます。もともとジュエリーは工芸のジャンルに属するもので、西洋的な価値観に基づけば、アートよりも低い位置にあるものだとみられてきました。そうした階層を超え出る動きがあるというのは大変良いことだと思うと同時に、やはりジュエリーだけにしかできないこともあるのだろうと感じました。それが果たして何なのかを改めて考える価値はあると思います。

鯖江 筧さんは最近、模様やパターンを研究されていて、その観点から何かありませんか?例えば造形物として見た場合にどうなのか、とか。

筧 すこし外れるかもしれないんですけど、ジュエリーに護符の役割や神秘性が入ってくるのは、素材が石や金といった自然物であるということに由来するんじゃないかと思います。

例えば、着物に桜の模様をあしらったとして、それが「春」を意味するということはあっても、護符となったり神秘性を持ったりすることはあまりないように思います。それはその桜が人為的につけられた模様だからでしょう。人が何かに神秘を感じるのは、人智を超えた力が働いて作られたと感じるもの、つまり石や金といった自然物であることが多いです。ですから、そうした自然物をジュエリーとして身に着けたときに、何か護符的な役割を期待してしまうのかもしれません。これは衣服よりジュエリーに顕著な特徴で、この点にこそ今後のジュエリーの在り方を占う何かがあるかもしれません。

秋山 石は市場との結びつきも無視できません。さきほどデビアスの話が出たときに、ダイヤモンドについて言及しました。人工ダイヤの方が倫理的にもよいし、研磨すれば本物と同じように輝きます。しかしながら、状況を変えることを難しくしている要因に、結婚市場との結びつきがあります。石が本物であることと、あなたの気持ちが本物かというところが重ね合わされ、かつそこに値段という要素が加わってくる。

実際にブライダルに関わっている人たちに言わせれば、安ければいいというわけではない。婚約指輪に求めるものが変わっていかない限り、ダイヤモンドの市場、原石と人工石についての考え方もなかなか変化していかないでしょう。その点では若い人たちのほうが考え方を変えやすいかもしれません。

筧 宗教的な信念などではなく、あくまでも個人的な信念がジュエリーに投影されてしまいやすいのですね。面白い部分です。

秋山 あと滅多に採れないという点も大きいです。いま、スミソニアンに置かれてある「ホープ」というダイヤモンドがあります。クルミ大のダイヤなのですが、持主が次々に死ぬといういわくつきの逸品です。ですが、その来歴を調べた人によると、歴代の所有者たちがみな若くして死んだわけではなかったといいます。けた外れに高価なものを持つ人に対する妬みを含みつつ、何百年に一度しか見つからないようなものを前にすると思わず、人を殺してしまうほどの力があるのでは? と思いたくなってしまうのではないでしょうか。

わたしは天然石は人工石かは気にしないですが、カルティエの展示会などに足を運ぶとやはり気分は上がってきます(笑)。

《ホープ》スミソニアン博物館

筧 天然石は一つとして同じものがないですからね。

秋山 そうですね。それによって気分が昂揚する、そうした心理的効果は自然石にはあると思います。

原山 古代エジプトの例を挙げて、ラピスラズリなど、石ごとに固有の意味があったと説明されました。そのことと現代日本のパワーストーン志向がつながっているように思うのですが、ジュエリーの石や素材に付与されたイメージは、時代や階級に左右されていないのでしょうか。もしくは採掘地域や上流階級によって意味付けされ、それが石の流通とともに広まっていったり、あるいは地域によって石に対するイメージに違いがあったりするのでしょうか。

秋山 かつてのデビアスをはじめ、現代は企業が戦略的にイメージを作り出していますが、商業が関わっていない次元で、石が持っている意味合いにそれほど変わりはないのではないかと思います。もちろん入手できる石に地方ごとの偏りはあるんでしょうけど。ちょっとそこはわからないですね。

筧 西洋中世だと「石を食べて病気を治す」という信仰もあったんですよね(参考:大槻 真一郎『ヒルデガルトの宝石論―神秘の宝石療法』コスモスライブラリー、2017年)。

秋山 さきほど中国の話が出てきましたが、中国では昔、板状のヒスイを繋ぎ合わせて死者に着せた風習があるそうです。そういう例には、ジュエリーの枠におさまらないなにかがあるかもしれないですね(参考:山口 遼『ジュエリーの世界史』新潮文庫、2016年)。

大槻 真一郎『ヒルデガルトの宝石──神秘の宝石療法』コスモスライブラリー、2017年

山口 遼『ジュエリーの世界史』新潮文庫、2016年

鯖江 石のもつ象徴的意味ということで言うと、花言葉は19世紀ヨーロッパ由来だといわれることがあります。古代エジプトの発掘が進んだのもやはり19世紀。ですから石の意味は「後付け」という可能性もありますよね。

秋山 長い年月を超えて、人知を超えたものが石ですから、やはり過剰にロマンを感じてしまいますね。

筧 ただの石といわれれば、そうなんですけどね(笑)。

鯖江 今回はアクセサリーないしはジュエリーを梃にしてみんなで考えてきたんですが、この研究会は装飾について考える場であり、2年のうちに、先にも述べたような「時間」という問題が含まれるな、という発見もありました。

このことともかかわるのですが、もうひとつ気づいたのは、装飾を考えるときに、対概念がほぼ固定されているということです。装飾と機能、有用性、無駄、余分なもの──そうした二項対立の一方から考えられがちです。

そのことを自覚して、うまく組み替えないとますます好き勝手に使われてしまうんだろうな、という気がしました。その自覚の在り方のひとつとして、たとえば各ジャンルの固有の歴史性を振り返ることも必要でしょう。またさきほど「勝者の歴史」という言葉が出ましたが、やはり敗者の歴史は語られない。ベンヤミンを引き合いに出すまでもなく、博物館に残るのは、勝者の、野蛮の記録なわけですから。その点からしてみても、二項対立の組み換えという手続きは求められるとは思います。ヒントは勝者とは反対側のものを歴史のなかでどう拾い集めていくことではないかと、秋山さんのお話を聞いて強く思いました。

今日は本当にありがとうございました。