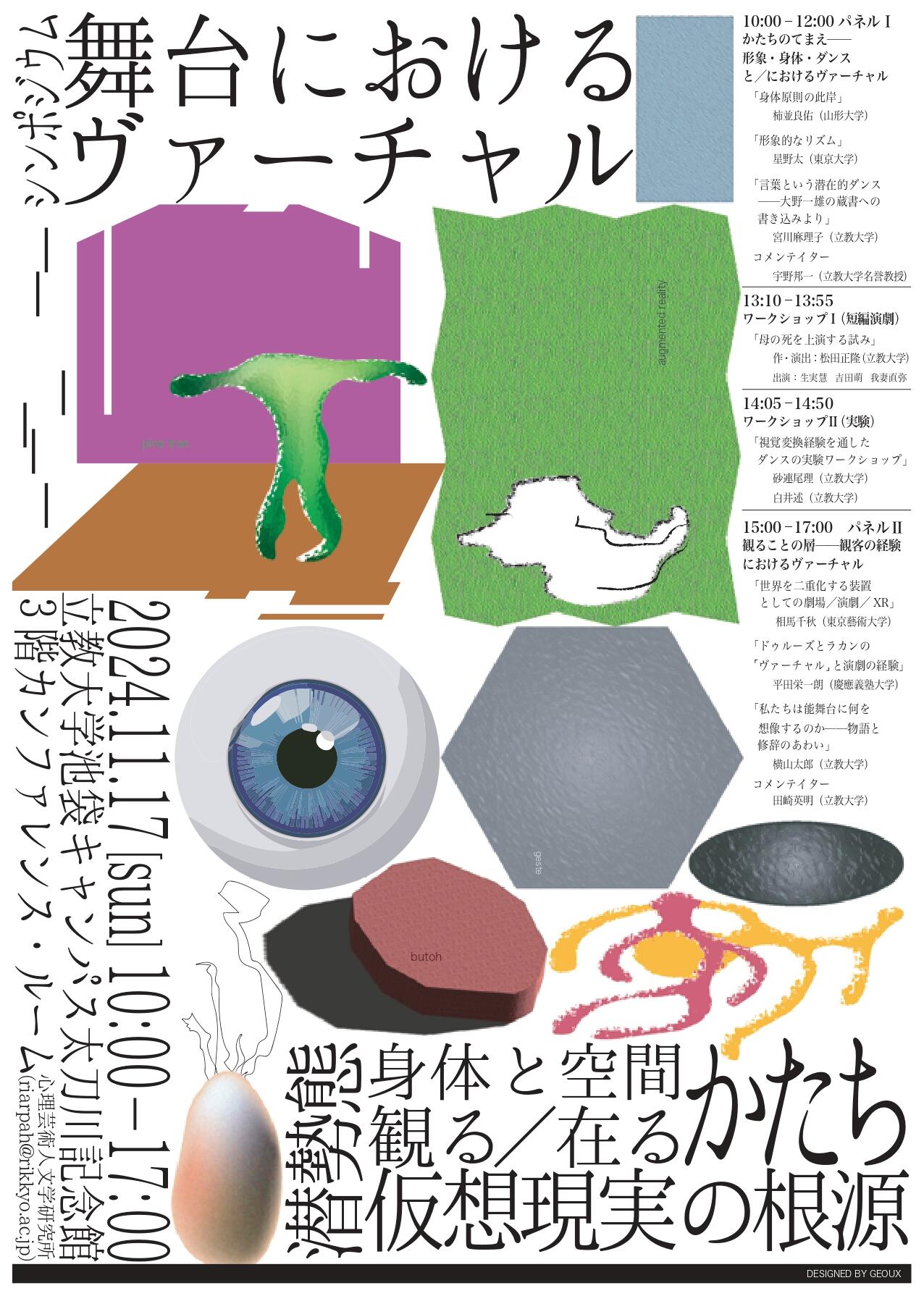

シンポジウム「舞台におけるヴァーチャル」

2024年11月17日(日)、立教大学心理芸術人文学研究所の主催で、公開シンポジウム「舞台におけるヴァーチャル」が開催された。その趣旨は、哲学史において現実の様態としての潜勢態を意味する「ヴァーチャル the virtual」という概念を、演劇やダンスの文脈に接続し、舞台(人が共に観る場所 theatron)においてどのような知覚・想像体験が起こるのかを理論的に、また実践的に探求するというものである。

ベースになったのは、こうした問いを探求するために立教大学心理芸術人文学研究所が2年間にわたって続けてきた連続研究会である。中心メンバーは立教大学映像身体学科の松田正隆(劇作家・演出家)、砂連尾理(振付家・ダンサー)、宮川麻理子(ダンス研究)、横山太郎(能楽研究)の4名。哲学、映像研究、心理学など様々な分野の専門家を招いて討議を重ねてきた。これはその総決算となった。

学術的な研究発表だけでなく、短編演劇作品の上演や、ダンスと心理学実験のコラボレーションなどの実践的なワークショップを併せて開催したところに本シンポジウムの特徴がある。こうした試みに期待を寄せてくれた人が多かったようで、会場には朝から多くの観客が詰めかけ、発表もワークショップも熱のこもった雰囲気のなかでおこなわれた。詳細は以下のとおりである。

【パネルⅠ】

最初のパネルⅠ「かたちのてまえ──形象・身体・ダンスと/におけるヴァーチャル」では、宮川麻理子(立教大学)、星野太氏(東京大学)、柿並良佑氏(山形大学)の順に発表を行い、最後に宇野邦一氏(立教大学名誉教授)がコメントした。

宮川は「言葉という潜在的ダンス:大野一雄の蔵書への書き込みより」と題し、舞踏家・大野一雄のダンスにおける言葉の役割を分析した。大野が残した創作ノートと蔵書を主な資料とし、ダンスが形として立ち現れる前に存在する「潜在的ダンス」の次元を探究した。例えば『わたしのお母さん』(1981)の創作ノートには、折口信夫の『死者の書』からの引用、土方巽の「舞踏譜」の言葉、そして大野自身の戦争体験や家族の記憶が混在していることを指摘した。また大野の蔵書調査からは、澁澤龍彦の複数の著作や宇野邦一の『ジュネの奇蹟』等への熱心な書き込みが見られ、そこから「両性具有」や「無機物に命を宿す」といった大野の舞踏の源泉となっているモチーフを見出せると指摘した。さらに、踊りとして顕在化することのなかった潜在的な要素としての言葉の意義を検討することを今後の課題として提起した。

続く星野氏の発表「形象的なリズム」は、「生活する身体」と「表現する身体」に固有のリズムを鍵に、踊る身体の潜在的次元について考察したものである。初めにコンテンポラリーダンスにおいて出発点とされた日常的動作・個人的経験と、習慣への理論的関心という二つの背景を提示した。とりわけラヴェッソンの「習慣論」を参照しながら、習慣を所有の問題と絡めて考察した。続いて「リズム」の概念に焦点を当てて議論を展開した。バンヴェニストによる「リュトモス(リズム)」の語源分析を引用し、リズムが「流動的な形態」を意味することを指摘、さらにクラーゲスに依拠して「タクト」(規則的・人為的なリズム)と「リュトムス」(不規則的・自然的なリズム)の区別を論じた。また山崎正和を参照して習慣の二面性を指摘し、バルトの「イディオリトミー」(固有のリズム)概念を援用して、個体が自己を維持するためには規則に回収されない固有のリズムが必要だと結論づけた。

柿並氏の発表「身体原則の此岸」は、「ヴァーチャル(潜在的なもの)」と「アクチュアル(現実的なもの)」という二項対立を議論の軸として提示し、それを脱構築する理論的立場を示した。具体的にはジャン=リュック・ナンシーの『コルプス』で提唱される「身体」概念を検討した。ナンシーにとっての身体(コルプス)とは、断片的要素の統合されないまとまりであり、機能的に組織化された有機体としての身体という従来の観念とは異なる点を指摘した。特にアントナン・アルトー、そしてドゥルーズ=ガタリの「器官なき身体」との関係性に注目し、ナンシーが「器官なき身体」に対し警戒心を抱いていることを明らかにした。またジャック・デリダの『触れること』を参照しながら、「生き生きとした身体」というフランス哲学の伝統的系譜に対して、ナンシーが断片的で切断的な身体概念を対置していることを論じた。結論として、ナンシーは潜在的なものが現実化するという伝統的な哲学モデルを否定し、「現実的なものの前線で働く力こそが潜在的なものである」という新たな概念化を提示していると主張した。

コメンテイターの宇野氏は、宮川の発表について、舞踏における言葉と身体の関係性に注目し、大野一雄や土方巽の「言葉による踊り」の豊かさと独自性を強調した。星野氏の発表に対しては「身体」という言葉をあまり使わなかった点を指摘し、習慣と踏み外しの問題を通して柿並氏の「器官なき身体」論へとつながる議論の構造を評価した。柿並氏の発表については、アルトーの「器官なき身体」概念の複雑性を解説し、単なるカオスではなく「構成されたカオス」として理解すべきだと主張した。

発表者からの応答後、フロアからはヴァーチャルの語源と演劇の関係について質問があり、残酷劇やブレヒトの教育劇の実践に関する言及もなされた。また別の参加者からはリズムにおける逸脱性と表現の関係について問いかけがあった。

【ワークショップⅠ(短編演劇)】

昼休憩をはさみ、ワークショップの第1部において、このシンポジウムの企画者のひとりである松田正隆氏の作・演出による短編演劇作品『母の死を上演する試み』が上演された。上演時間は30分。客席の前半分をあけて作った空間には、遺体の体で横たわる女(吉田萌)と、ふたりの男たち(生実慧、我妻直弥)がいて、やがて男たちが来客へ挨拶する兄弟の体をすると、そこは母の葬儀会場の様相を呈す。その後に女=母は起き上がり、時間が遡行し、映画が好きだった若い頃の母として、住んでいた島からフェリーに乗って映画館に行き、夜遅くなって帰る途上を描く。

「…の体」すなわち緩いマイムは、松田氏のメソッドだ。俳優の所作は説明と抽象のはざまにある。それはナレーションともモノローグともセリフともつかない発話の支持体である。それらが提示する状況を理解するのに、観客は宙吊りの時間を経験する。たとえば冒頭に繰り返される兄の奇妙な所作を見ているときだ。これは母の遺体の口から出ている血を拭いていたと後にわかるが、そのようにわかる手前の時間である。報告者(横山)の解釈では、この不確定の時間において私たちはヴァーチャルな(潜勢的な)次元に触れている。「母の死」は松田氏の個人的経験から作られた由。ふつうには上演しがたいものだろう。しかしこのような方法によってなら、それは上演されうるかもしれない。このワークショップはそうした試みであったと理解した。

最後の場面、ガーシュウィンの「サマータイム」が流れるなか、母は船上に、その後、島で乗せてくれた耕運機の上に、軽く右手をあげて立ち続ける。音楽が消えても立ち続ける。会場の緊張はずっと張り詰めていった。やがて右手を下ろすと熱い拍手が起こった。終演後には横山が聞き手となって、松田氏に創作の経緯やコンセプトを語ってもらった。

【ワークショップⅡ(実験)】

立教大学現代心理学部の砂連尾理氏と白井述氏による「視覚変換経験を通したダンスの実験ワークショップ」では、心理学で用いられる左右や上下が反転する逆さメガネを用いた実験が行われた。視覚と身体制御の関係はアプリオリなものと思われているが、実際にはヴァーチャルな関係のもとで身体が認識されている。実験では、希望者にメガネをかけてもらい、目の前にいる人とキャッチボールをしてもらったり(上下反転メガネでは、ボールを探すのも一苦労)、メガネをかけた状態でプリンを相手に食べさせてもらったりした。砂連尾氏はこれをダンスに応用し、亡くなった人とどうやって共に踊るかという問いへと接続する。ダンスの映像をスコアにして動きをトレースすることから出発し、実験では一人の被験者に逆さメガネをかけてもらい、その人が映像をトレースし、その姿をさらに砂連尾氏がトレースした。ついで砂連尾氏自らメガネをかけ、その状態で映像をトレースして踊った。

実験の後には、参加者が逆さメガネをかけた体感をシェアしたり、普段は心理学の実験に用いるメガネをダンスに応用した今回の試みについて白井氏からのコメントをもらったりと、窓ガラスを開けて外の空気も入れ、開放的な雰囲気の中でワークショップは締めくくられた。

【パネルII】

パネルII「観ることの層──観客の経験におけるヴァーチャル」では、相馬千秋氏(東京藝術大学)、平田栄一朗氏(慶應義塾大学)、横山太郎(立教大学)の発表に続き、田崎英明氏(立教大学)がコメントした。

相馬氏は「世界を二重化する装置としての劇場/演劇/XR」において、氏が制作したXR(VR・AR)を活用した演劇作品の実践から、舞台芸術におけるヴァーチャル技術の可能性と課題を論じた。冒頭でXR技術の種々を確認したうえで、アーティスト小泉明郎の『プロメテウス三部作』におけるテクノロジーの可能性と身体的現実のギャップを浮かび上がらせる手法や、タイの映画監督アピチャッポン・ウィーラセタクンが構成・演出を手がけた『太陽との対話(VR)』における脱魂的体験の創出などの諸事例を紹介した。これらをふまえ相馬氏は、演劇という表現方法のなかに、体験者の行為主体性、没入・陶酔と覚醒のバランス、知覚操作の倫理、集団的経験と個的経験の両立といった論点が内在しており、それらがヴァーチャル技術の導入を通じて明瞭に浮かび上がると指摘。さらに、XRによって新たなドラマトゥルギーが開拓される可能性に触れつつ、ヴァーチャル技術の意義が技術それ自体よりも演劇の本質を開示する点にあると強調した。

続く発表「ドゥルーズとラカンの「ヴァーチャル」と演劇の経験」において平田氏は、演劇学の立場から観客の経験におけるヴァーチャルの意義を論じるためにジャック・ラカンとジル・ドゥルーズの理論を交錯させた。氏はラカンに基づき、対象認識と相関して成立する主体が常に(カメラのズレ補正のように)見たい虚像を見てしまう機構に注意を向ける。さてドゥルーズの「潜在的に実在する」というヴァーチャル概念は、観客が経験しながら自らは気づいていない次元に関わる。ラカンに照らせばそれは、現実に見ていながらも見たい虚像ではないものだ。そしてそれに触れることが演劇の経験において極めて重要である。平田氏は、相馬氏が紹介した小泉明郎の『縛られたプロメテウス』を例に、それが可能であると論じ、潜在する「思いもよらぬ力と意味」を思考する契機を提供する点に、観客にとっての「ヴァーチャル」の意義があると締めくくった。

横山太郎の発表「私たちは能舞台に何を想像するのか──物語と修辞のあわい」では、まずヴァーチャル概念の系譜を確認し、スラヴォイ・ジジェクやピエール・レヴィに基づいて「不確定のどっちつかずの状態」という側面を抽出し坂部恵の「あわい」概念に接続した。次に能が一見極めてアクチュアルな芸能形態(有機的に統合された身体によって事前に固定された台詞や所作を再現する)でありながら、上述の意味でのヴァーチャルな次元に触れる経験をさせると述べ、夢幻能のナラティブを分析した。能は一般的に観客が舞台空間をどう見立てるかを演者の語りが規定するが、夢幻能では語りの枠構造がいつのまにか流動化して、観客は舞台空間を夢/現、現在/過去のあわい(どっちつかず)の状態で見ることになる。ここに魔術的な経験が生起する。この分析を振り返って横山は、定義上それ自体を直接論じることは難しいヴァーチャルな経験について、それを引き起こす条件や仕掛けに着目して探求する可能性を示唆した。

以上の後、コメンテイターの田崎英明氏は、第二部の発表が具体的な作品分析と結びついていた点を評価した上で、相馬氏の発表を受けてヴァーチャル・リアリティの可能性と危険性に注目。平田氏が論じたラカンのファンタスムと物語の機能について言及し、現実の裂け目を覆い隠す物語と、その結末をうまく「外す」ことの重要性を指摘した。また田崎氏はヴィトゲンシュタインの「ウサギ−アヒル図式」を引きながら「すでにそこにあるのに見えないもの」としてのヴァーチャルという視点を示すなど、新たな論点を提起して登壇者と討議した。

フロアからは、アピチャッポンがVRに関して「フレームがない」と述べていたというエピソードについての質問や、ヴァーチャルにおける時間性に関する質問、夢とヴァーチャルの関係についての質問などがなされ、登壇者とコメンテイターが応答した。