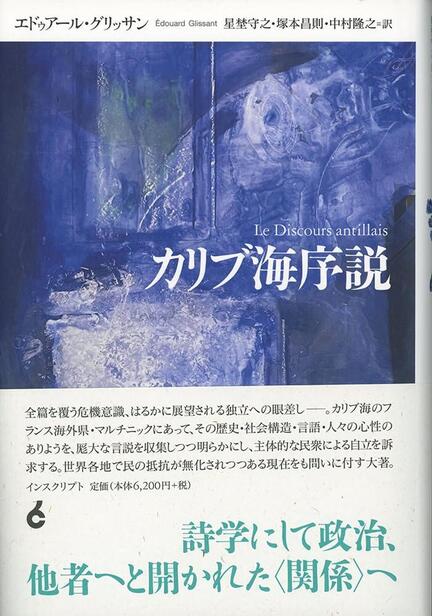

カリブ海序説

カリブ海に浮かぶマルチニックは、人口約四十万人、面積は沖縄本島とほぼおなじ千百平方キロほどの島である。この島は、エメ・セゼール(1913-2008)、フランツ・ファノン(1925-1961)、エドゥアール・グリッサン(1928-2011)、ラファエル・コンフィアン(1951)、パトリック・シャモワゾー(1953)等の作家を輩出している。それぞれの作家の活動・主張・特色はまったく異なっているものの、その発想の根底には共通した姿勢が認められる。それは一人一人の人間の陥った苦境を、個人の次元で解決することは不可能だという認識である。個別の人間があじわう苦しみは、集団の問題として受けとめ、集団が置かれている状況を打破する突破口を見出すことができないかぎり、苦しみからの解放はあり得ない。

例えば、アルジェリア戦争の際に活躍した精神分析医フランツ・ファノンは、「乳白化」にむかう心性を明らかにした(『黒い肌、白い仮面』(1952))。肌が白くなればなるほど、美しくなるという幻想があり、それが個人の心性よりはるかに強いというのである。個別の心理障害ではなく、植民地という状況そのものが問題なのだ。それを理解しなければ、病は治せない。個人の自律性を出発点とする近代の発想とは、前提そのものが大きく異なっていることが理解できるだろう。

このなかにあって、グリッサンの大きな特徴は、マルチニックの日常生活を徹底的に言語化したことである。これは無意識のうちに生活をむしばむ障害がどこから来るのかを明確にすることであり、見かけほど容易な作業ではない。島に住む、一人一人の人間の意識を超えて、どのような構造が日常を支配しているのか──『カリブ海序説』においてグリッサンは、必要と思われるあらゆる学問的視点を動員しながらこの問いを分析している。扱われる主題は、生活必需品の使い方、理由なき暴力、性生活、マルチニックの経済構造、言語の錯乱的使用法、社会生活におけるクレオール語の位置等々多岐にわたっている。人類学、経済学、歴史学、言語学、精神分析学の成果を取りいれ、マルチニックというカリブ海の島の、日常生活の構造を解明しようとする前代未聞の試みに、グリッサンは取り組んだ。その探求の成果は、九十六の、断続的で、長さも形式も異なる文章によって構成された、型破りな本となって現れた。

ここには実践的な理由もある。グリッサンは第二次世界大戦直後の1946年、十八歳の時にパリに渡って人類学、歴史学、哲学をまなび、1958年、『レザルド川』でルノドー賞を受賞するなど作家活動を展開した。1965年マルチニックに戻り、1967年にはマルチニック学院を設立して教育活動にも従事、そこでの研究成果を発表する機関誌『アコマ』を1971年に創刊、1973年の四−五合併号まで発行した。『カリブ海序説』は、このマルチニック学院での研究活動、そして『アコマ』での研究成果刊行を基盤とした本である。マルチニックで暮らす人々と対話しながら、島での生活を、歴史、文化、言語、社会という多様な側面から考察することによってできていった本なのだ。

とりわけ印象に残るのは、マルチニック人が自分たちの島を安心できる空間として生きていないという事実である。人々はかつて、アフリカという母胎から暴力的に分け隔てられただけでなく、いま住んでいる土地を自分のものにしようと努力することができずにいる。なぜ自分たちがここにいるのかという集合的な記憶が抹消された。記憶の抹消は、どのような未来のために自分たちが働くのかという将来への夢も人々から奪ったというのである。かつて奴隷船で連行された時のように、労働を強制されることはなくなったが、島はいまやフランスから提供される公共サービスに依存し、他の場所から来る生産物を消費する「両替の場所」となった。「マルチニック人は自分をとりまく環境のなかで使用が一般化された生産物をもはやいっさいコントロールしていない──内部の市場はほぼ完全に消滅し、何隻かの船の単なる遅れは天変地異的な様相を見せている。マルチニック人が自分たちの一般的な使用のために全面的に自律したやり方で生産している商品は、もはやひとつとして存在しない。」

『序説』で扱われている一九六〇〜七〇年代の島に関する観察が、そのまま現代の生活に通用するわけではないだろう。それでも、マルチニックの人々の心に楔のように打ちこまれた奴隷船の船倉という深淵が、日常のさまざまな局面にあらわれる。グリッサンは、その深淵が現在もなお問題となりつづけていることを強調している。「奴隷貿易、次いで奴隷の経験によるその傷は、信仰と意識のあいだに、私たちが埋め終えてはいない断絶をもたらしている。表象、反響、標識体系の不在によって、自分たちの足もとにはこの虚無がいつでも大きく口を開いている。」 船倉の深淵は、現代もなお人々の生活を左右する出来事でありつづけているというのである。

では、どうすればこの傷が癒えるのか。グリッサンは、カリブ海に住む人間が、アフリカの諸文明から切り離され、大西洋交易によって人工的に作られた存在であることを認めるところから出発しようと提唱する。セゼールのように、黒人性(ネグリチュード)を肯定し、黒人たちが背負ってきた歴史を引き受けることで新たな連帯の可能性を求めるのではない。英語、フランス語、スペイン語、オランダ語、そしてそれぞれのクレオール語と、言語も多様なら、歴史背景も異なるカリブ海をひとつの全体ととらえ、そこで可能な生き方を探っていこうというのである。グリッサンは、この海の住民を、かつての宗主国であるヨーロッパの国々ではなく、地理的につながっている南北アメリカ大陸に接続しようとした。言語も、歴史的背景も異なる混沌とした不透明なざわめきのうちに、自分たちのアイデンティティを探しもとめたのである。『カリブ海序説』は、ヨーロッパ文化への同化でもなく、アフリカへの回帰でもなく、ひたすらカリブ海に根ざそうとするグリッサンの世界を、全面的に展開した本である。

自己同一性を、自分の根のうちに求めず、自分の投げこまれた未知の土地で結ばれる関係のうちに求める──グリッサンはこのヴィジョンを、「関係の詩学」と呼んでいる。奴隷船という船倉という、時空間を超えてマルチニックの生活の根底にある深淵は、グリッサンによれば、矛盾にみちた場所である。一方で、それは人々を始源の地から切り離し、言葉も文化も習慣も消滅させる無慈悲な移動だった。しかし他方でそれは、起源から解放されるという、新しい実存の可能性を切りひらく場でもあった。人間の自己同一性は、つねに祖先が創りだした歴史から来るわけではない。「根の喪失がアイデンティティをもたらしえること」(『関係の詩学』)──アルジェリアに渡ったフランツ・ファノンが示したように、他者がかかえる問題に取り組むことで、自己に出会うこともあるのだ。人間のアイデンティティを祖先の歴史から流れでるものとしてではなく、見知らぬ土地で結ばれる関係を出発点として創りだされるものとして捉えなおす──そのような視点の逆転のうちに、苦境からの脱出の可能性があるとグリッサンは考えている。

関係の詩学の実践のなかでも、とりわけ筆者が衝撃を受けたのは、「アメリカの小説」というコンセプトである。南北両アメリカ大陸という土地として見ることによって、アメリカ文学、ラテン・アメリカ文学、クレオール文学など、ばらばらに見られている文学のあいだに、思いがけない共通項が見えてくるというのだ。

両アメリカ大陸の小説家は、どのような文化的領域に属していようと、けっして失われた(ペルデュ)時を求めたりはしない、そうではなく、半狂乱の(エペルデュ)時のなかにいて、もがいているのだ。そしてフォークナーからカルペンティエールまで、さまざまな堆積、さまざまな錯乱に呑みこまれた、幾種類もの持続をもつ断片をひとは前にすることになる。(グリッサン『カリブ海序説』)

マルチニックの文学を、キューバの作家カルペンティエールだけでなく、フォークナーと接続しようとした作家がいるだろうか。しかし、確かにそこには、起源から断ち切られ、連続した時間を生きることができないという共通項がある。グリッサンの眼を通して、起源から切りはなされた断片の堆積から歴史を語るという、不可能な試みを核とした文学の姿が見えてくる。

マルチニックの日常生活を支配する構造がどのようなものであるかを問うことで、カリブ海とヨーロッパとの関係を問いなおし、アメリカ大陸を横断する視点をグリッサンは構築した。その試みは、やがて「全=世界論」にまで拡張していくだろう。『カリブ海序説』は、自分の住む土地の特殊性を掘りさげることで、混沌とした全=世界へと言葉の世界を広げてゆく、グリッサンという作家の思考の最初の炸裂を証言する本である。

(塚本昌則)