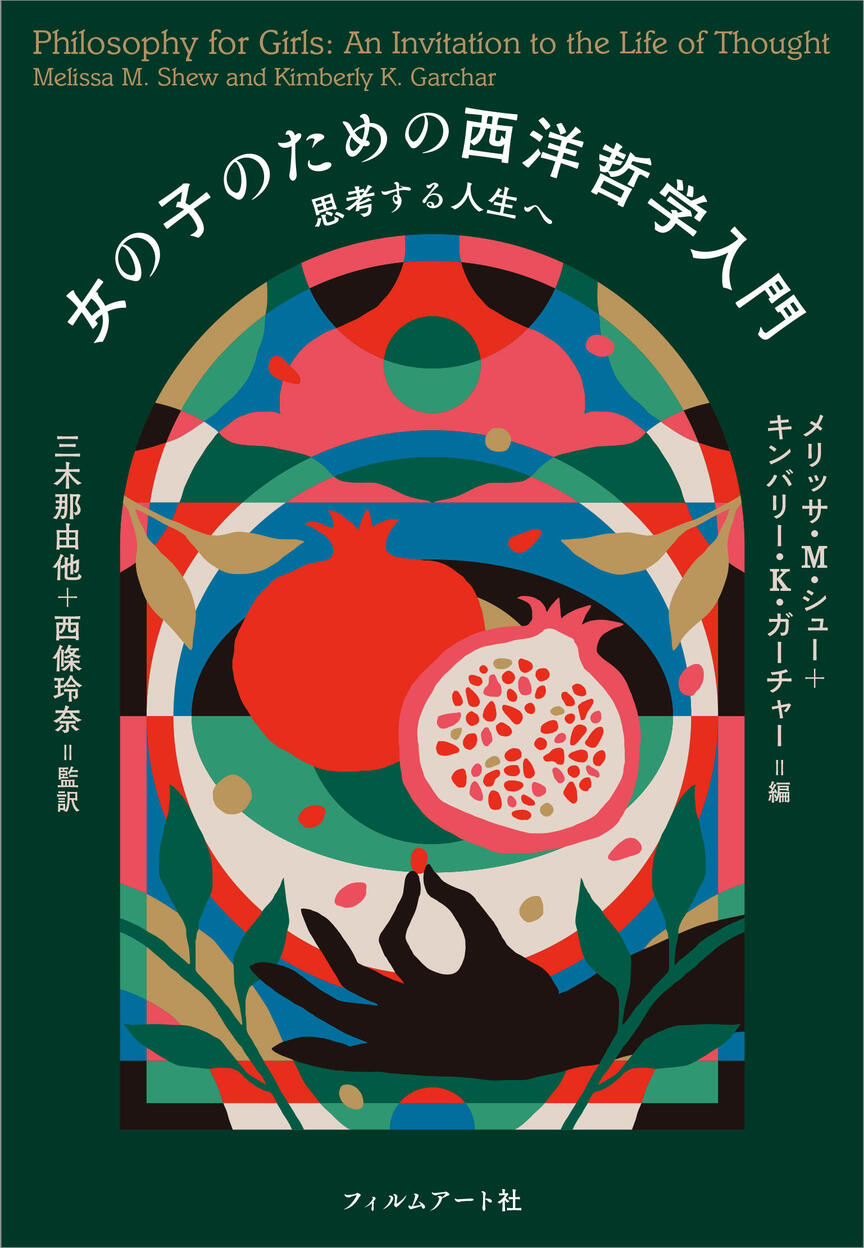

女の子のための西洋哲学入門 思考する人生へ

本書は2020年にオックスフォード大学出版から刊行された哲学入門書Philosophy for Girlsの日本語訳である。原著では哲学のなかでも形而上学、認識論、政治哲学、倫理学など幅広い分野から多数の主題が章立てで扱われている。執筆者は、多様な背景や関心をもつ20名の女性哲学者たちであり、それぞれ18から20才の頃に出会いたかった哲学への導入として執筆している。また積極的に女性の書いた哲学上の仕事やエッセイ、インタビューを参照している点も特徴的だろう。入門書の役割が読者にその学問の楽しさを伝え興味をもつきっかけとなることだとするなら、本書は男性中心になりがちな哲学の排他性を取り除き、女性のプレゼンスを向上させる試みの一つといえる。

哲学が人文学の中でも特に男性中心の分野であることは国際的な傾向であり、日本の状況も例外ではない。哲学を男性以外の人に開いていくことはこの分野の教育や研究に関わる者にとって重要な課題である。もちろんアカデミックな哲学が抱える問題は男性中心主義に限られない。女性の存在だけを強調してしまうと、ノンバイナリーやジェンダークィアの読者に疎外感を与えたり、性別の二分法を無批判に受け入れている印象を与えたりすることには特に気を留めるべきだ。監訳者まえがきで述べられる通り、今後はクィアな若者に向けた新たな哲学入門書の制作がまたれる。

本書の入門書としての特徴をあげるなら、どの章も若い女性の実体験やフィクションのエピソードから始まることだ。具体的な出来事を抽象的な哲学の議論につなげる手法も着目してほしい点である。たとえば第14章「ジェンダー」(シャーロット・ウィット著、清水晶子訳)はアーシュラ・ル=グゥィンが1969年に出版した『闇の左手』 The Left Hand of Darkness(邦訳:小尾芙佐訳、ハヤカワ文庫、1977年)から始まる。この小説に含まれる性別についての思考実験を通して、ジェンダー概念そのものへの問いかけが続くことは想像しやすいはずだ。また第2章「自律」(セレン・J・カダー著、筒井晴香訳)の冒頭を飾るのは2017年に出版されたアンジー・トーマスによるヤングアダルト小説『ザ・ヘイト・ユー・ギヴ』The Hate U Give(邦訳:服理佳訳、岩崎書店、2018年)である。主人公のスターはゲットーで育ち、白人の多い高校に通っており、アフリカ系のコミュニティと白人社会のそれぞれで彼女は言葉づかいや行動が切り替えて生活している。本章はこのような切り替えの中で感じるスターのアイデンティティのゆらぎを「自分に誠実でいるとはどんなことか」という問いとして捉え、自律的な欲求や選択一般についての哲学上の複数の理論に接続する。

各章は独立しているため冒頭から順番に読んでもよいし気になった章から読んでもよい。ただし第6章「論理学」(ジリアン・ラッセル著、山森真衣子訳)の章を十分味わうには記号論理学についてある程度知識が必要かもしれない。演繹的推論の体系とフェミニズムの関係を論じる読み応えのある章ではあるが、一読して難解に感じた場合は無理に読み通そうとしなくてよいだろう。もしも論理学を学ぶ機会があれば、その時はあらためて挑戦してほしい。

最後に、監訳者の1人の立場で日本語版の書名について簡単な補足をしたい。日本語版では原題の "Girl" に「女の子」という訳語を用いた。これは編著者たちが"Girl"という言葉を女性を軽んじ侮蔑する含みから解放し、新たな意味を付与するためにあえて採用した意図を踏まえてのことである。同様に各章の翻訳も女性研究者14名が翻訳を担当することでその存在感を示す意図がある。さらに原題の"philosophy"の部分には「西洋哲学」という形容を加えた。これは、原著が英語で書かれているという特性上、アジア・アフリカ地域のルーツをもつ執筆者も多数寄稿しているとはいえ、そこに登場する哲学の実践はプラトンを源流とする西洋哲学の蓄積に負うところが大きいためである。そして日本においては、ただ「哲学」というと「西洋哲学」を指し、中国哲学やインド哲学は特記しなければ無視される傾向がある。日本で西洋哲学を学んだ者こそこの傾向を自覚し、変えていく必要性があることをふまえての追記である。

(西條玲奈)