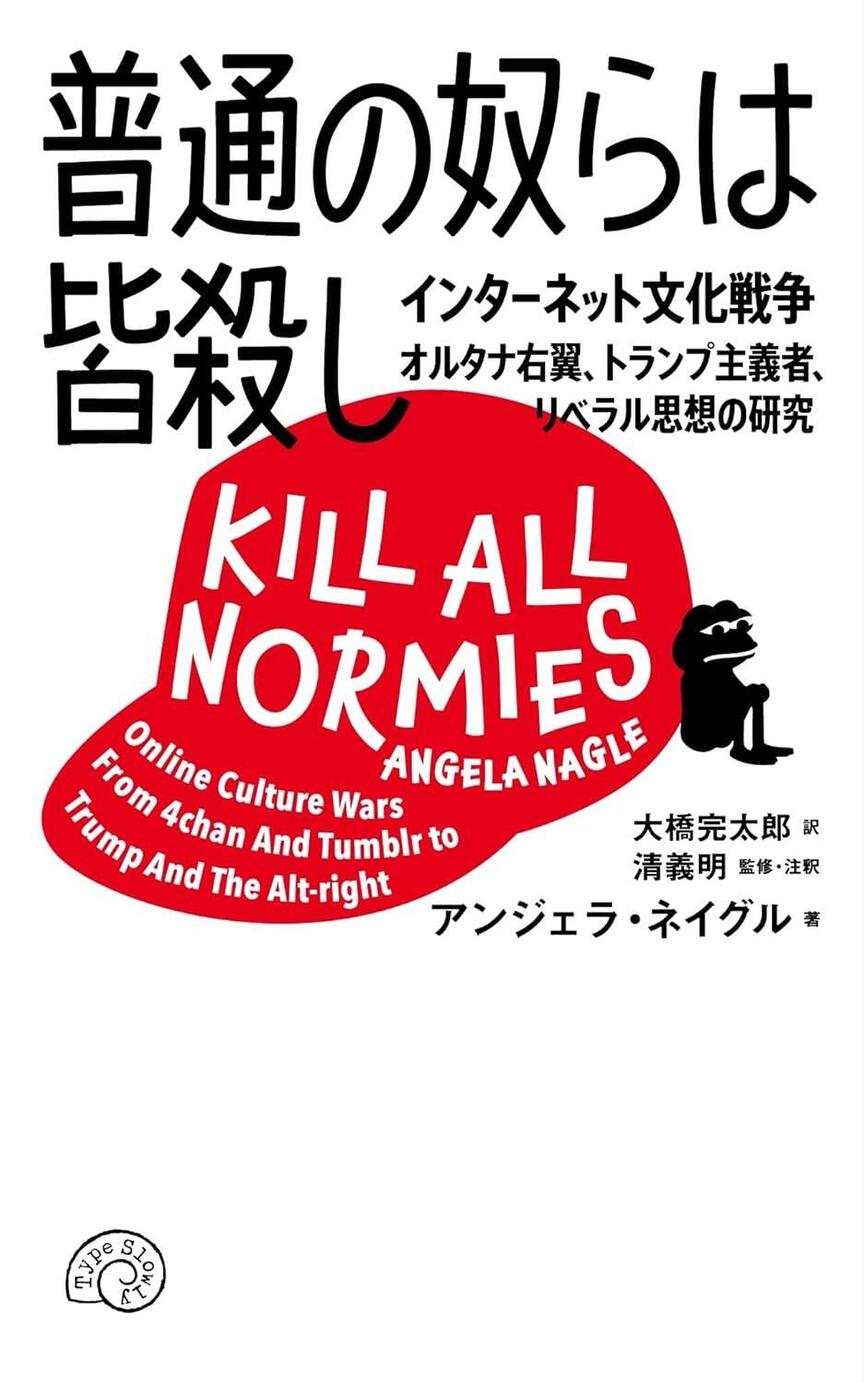

普通の奴らは皆殺し インターネット文化戦争 オルタナ右翼、トランプ主義者、リベラル思想の研究

二つの戦争が進行していたという。ひとつは、今日なお東欧や中東で行われているような、銃弾が飛び交うリアルな戦争。もうひとつが本書で取り上げられる「文化戦争」だ。各種の言説の領域で、情報装置が広範に行き渡った結果、「質より量」を重んじる匿名の伏兵が大挙して押し寄せてきた。SNSという現代のバーチャル空間においてなお「悪貨が良貨を駆逐する」という古い諺が通用し続けることには、戸惑いを隠すことができない。「批評」という質的領域は「いいね」という量的領域のもとに押し潰され、声高な嘘が検証された真実に先立って人々の耳をふさぐ。かてて加えて「彼ら」は言うのだ。嘘を真実であるかの如く見せかけるこのレトリックは、あの「新しい批評」「ポスト近代の思想」から借りてきたものだ、と・・・。

本書『普通の奴らは皆殺し』は、アメリカ社会の事象を中心に、こうした経緯を丁寧に描いている。「ピザ屋の裏」や「ゲーマーのサークル」が、政治を揺るがす中心地になるなんて、いったい誰が想像できただろうか? 「普通の奴ら」を「リア充」と呼び、それが羨望を含んだ蔑視となるほどまでに世界が荒れ果てたとしたなら、その理由はどこにあったのだろうか? 本書の記述の内外で起こったリアルとバーチャルが織りなすダークな展開に圧倒されつつ、批判覚悟で雑駁に振り返るならば、「表象文化論」という名称もまた、ひとつの文化戦争の戦場名だったのではないか。わたし、あるいはひょっとしたらわたしたちのなかの何人かは(最新の研究者動向に詳しくないのでその多寡は問えないが)、たとえばソルボンヌに抗したバルト、丸山眞男に抗した吉本隆明などの軌跡に目を奪われ憧れ、ポピュラーなものの潜在性や可能性とその振幅を最大限に汲みつくそうとしてきたのではなかったか。

音楽、映画、漫画、アニメ、ゲームやファッションや食・・・・・力量あふれる学者・研究者たちが、人類の新旧の文化的営為に新しい仕方で着目し、そこで捉えられた認識論的・美学的な装置が今なお魅力的で知的な刺激を振り撒き続けていることに疑いはない。だが、本書で詳述されている数々の文化戦争の局面とその帰結を覆すか乗り越えるか刷新するか、あるいは別の何かにコンバートするかするためには、まだ何かが足りない、という印象がある。ドゥルーズの『カフカ』などに手がかりはあるだろうか。多数性の原理を超える何か、を多数に供給することができるだろうか。考えることは尽きないが、ひとまずは、ここで訳者としての素朴な疑問を投げかけ、それを通じて本書の意義を共有するきっかけをもらえたことに感謝して終わりたく思う。

(大橋完太郎)