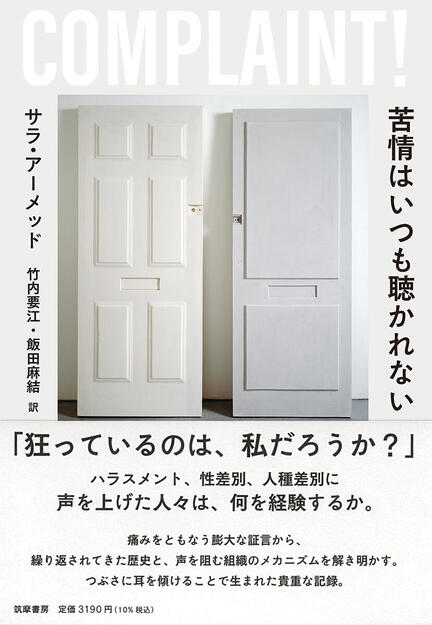

苦情はいつも聴かれない

まず述べておきたいのは、本書は「いかに苦情を届けるのか」を指南するものではないということである。ましてや苦情をポリシーに反映させるにあたって最短の道筋や効率的な手法を紹介するものでもない。むしろ、性差別や人種差別に対して苦情申し立てを行った人々の多数の証言から見えてくるのは、いかに組織が狡猾にそれらの声を阻止し、時に組織の利益のために利用してきたかという強大な「壁」の存在だ。将来のキャリアに関する警告や「(苦情を訴えた)あなたのことを心配している」という懸念に隠された意図は、ハラスメントを温存し変化を拒む組織の意志表明に他ならない。同時に、耳ざわりのいい公的なポリシーが問題に対処しないことに正当性を与えるケースもある。

苦情の申し立てを阻害してきた制度や構造が暴かれた事例は枚挙に暇がない。性暴力やハラスメントへの対応や組織の文化が問題視された事例としては、フジテレビにおける組織ぐるみの性暴力の隠蔽を思い浮かべる人も多いだろう。なかでも過去のハラスメント被害者の「なぜ今なのか」という問い、つまり過去に多くの事例があったにもかかわらず、加害者が昇進し訴えがもみ消されてきたにもかかわらず、ある一例が暴露されてしまった(ダメージ・コントロールが必要となってしまった)と組織が感じた時点で初めて取り上げられるという痛烈な違和感はきわめて重要だ。それは苦情にいたるまでの道筋を妨害し、個人を消耗させることで機能するハラスメントのシステムが「伝統」として自明視されてきたという、押しつぶされるような歴史の重みを感じさせるためでもある。

しかし、組織のメカニズムと同様に苦情にも歴史がある。それはかつてここにいたかもしれない人々の歴史であり、私たちのあとに現れるかもしれない人々の歴史だ。思いがけず誰か(もちろん亡霊も含む)と出会うことで描かれる軌跡は、アーメッドが提示する「苦情のコレクティブ」へあなたを導くかもしれない。その記録を留めておくこともまた、それを必要とする誰かへと手を伸ばす連帯のシグナルになる。苦情の声を確実かつ迅速に届かせる手段はない(それこそ組織が長年にわたって築いた「壁」が意図するものだ)けれども、その記録や記録が描く雑多で混沌としたクィアな地図は、思いがけない場所にシェルターや居場所を生み出し、入り組んだ根のようなネットワークを張り巡らすのだ。事実、私が所属するオフィスの建物の内壁にはどこからか伸びた蔦が次第にひび割れを生じさせている。本書に記された苦情の物語がそのような役目を果たすことを、共訳者として私は願っている。

(飯田麻結)