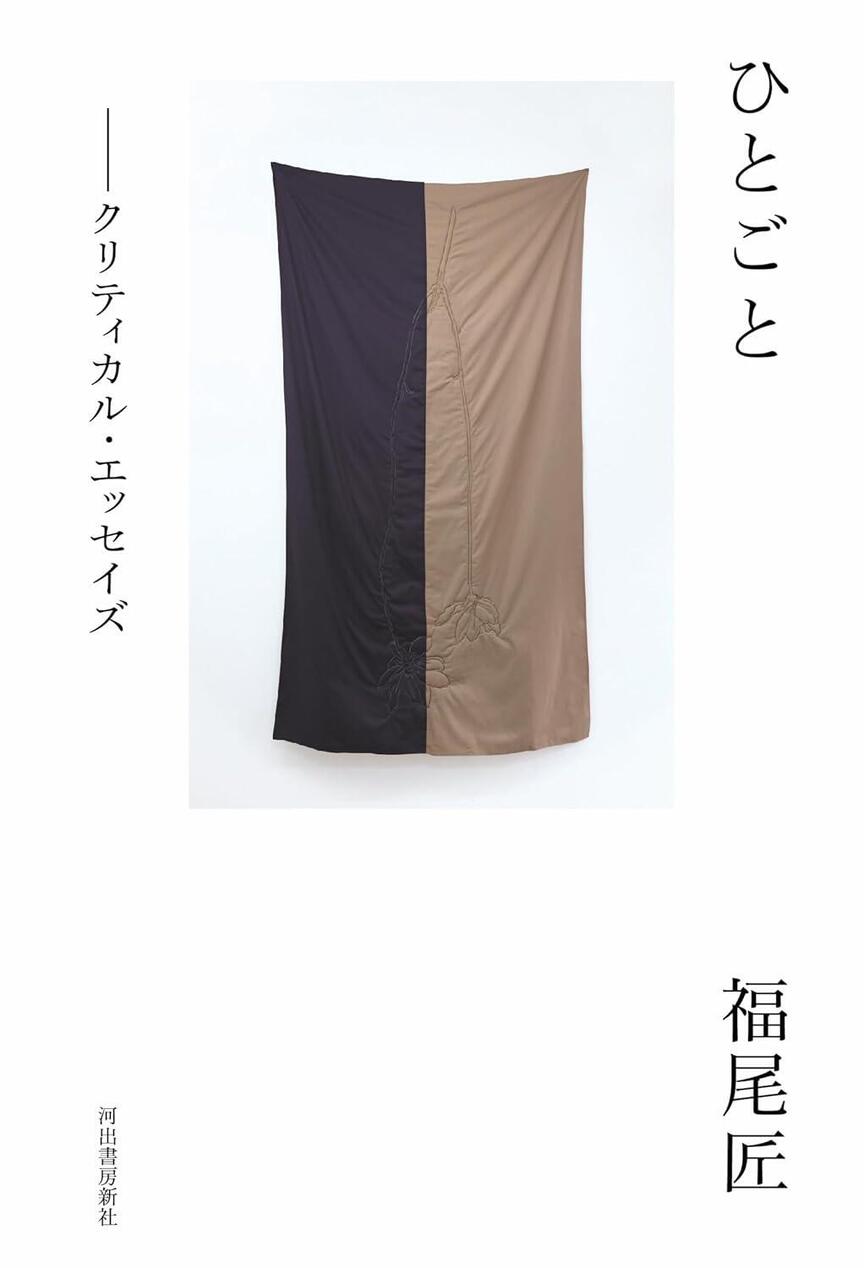

ひとごと: クリティカル・エッセイズ

以前、とある本を読んでいたら、よいところを言葉にするほうが簡単だと書かれていた。好きなことはたくさん言語化できる。推しを推す言葉はいくらでもあふれてくる。たぶんそういうことだろう。反対に嫌いなところを言葉にするのは難しいとも言われていたから、どうやら多くのひとは悪口を言うのが苦手らしい。

ほんとうだろうか。これはどうも実感に合わない。なにも考えずに書いたりしゃべったりしていると、つい悪口ばかり出てきてしまうのが人間だと思っていた。嫌いな奴のことはいつまた批判してやろうかとつねに思っているし、文章を書けば批判対象をやたらと精密詳細に描きたくなる。嫌いなものに目を奪われ、悪しきものをかなり粘り強くどこかに抱え込んでいる「ねにもつタイプ」なのである。

こういう人間にとって、「ひとごと」というのはなかなか興味深くも難しい。

「ひとごと」とは、あたうかぎり慎重な曖昧さで定義しておくと、ある他者が私を主体でなくしてしまい、ふたたび我に返ったときに私がその他者に感じる、醒めた感じ、である。

著者が打った二つの読点で浮き上がる、醒めた感じ、なるものが欠けているのが「ねにもつタイプ」なのだろう。どうしたらこの醒めた感じを得られるのか、収められた30篇ほどの批評・エッセイを読むと、私のような人間でもなんとなくその感覚を掴めた気がしてくる。「自分ごと」によくもわるくも囚われる「善人」と「悪人」に対し、他者への脱自から醒めへの時間的プロセスを生きるのが「馬鹿者」だとされるが、本書を読むことは「馬鹿者」の感覚を身をもって経験することなのかもしれない。

とりわけ私が「馬鹿者」になれたのは、著者の二冊目の本『非美学』が出版されて一カ月ほどが経ったある日の出来事を描く「非美学=義家族という間違った仮説をもとに」を読んだときだった。どこか身に覚えのある状況に惹かれつつ、流通しはじめた本に対する著者の姿勢に目を奪われた。

複製された物体として流通し始めてしまえば、僕はむしろテクストを一八〇度またいで脚本家から役者になったような、つまり文を作る側から文を引き立てるために何かを演じる側に回ったかのような、不思議と醒めた気持ちにもなる。

醒めることと演じることが結びつけられているところがとても考えさせられる。思想的にはディドロの俳優のパラドクスを想起するところだなどと楽しく思考をめぐらせ、ほとぼりが冷めたころに、「ではアントニオ猪木はどうなるのだろうか」という問いが浮かんできてしまった。ストロングスタイルを掲げたこの最も偉大なプロレスラーは、墓場まで燃える闘魂を演じつづけ、一度たりともみずからの演技に対する醒めた言葉をみずからに対して許さなかった。時代錯誤かもしれない。けれども、世界には善人と悪人と馬鹿者だけでなく、プロレスラーもいるように思えてならなくなった。演技でありながら身体は確実に痛み、ときには死に至る世界を生きることに、それでも私は賭け金を置こうと思う。

(伊藤潤一郎)