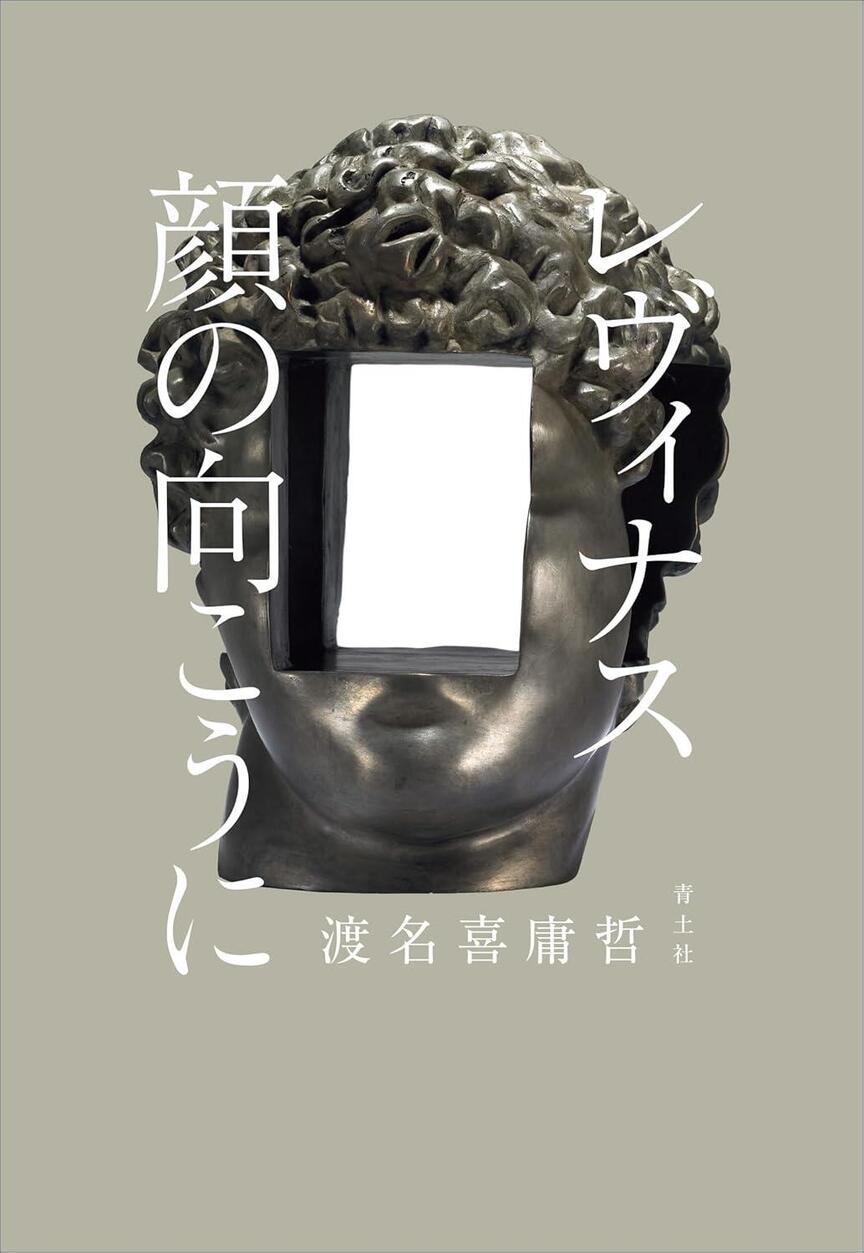

レヴィナス 顔の向こうに

──おお他者たちよ、他者がいない。

20世紀後半に「倫理」を復権させた偉大な思想家としてエマニュエル・レヴィナスの名は今日広く知られ、「高校倫理」の教科書類でも紹介されるようになって久しい。「私」による理解を超えた絶対的な「他者」への無限の「応答責任」と捉え直されたその倫理は、狭義の哲学研究の枠を飛び越え、社会・教育・芸術・看護……等々に関わる問題を考え実践する多くの場面に影響を及ぼす一方、その「アクチュアリティ」をめぐって議論が尽きることはない。こうした状況を踏まえ、改めて、あるいは新たにレヴィナスを読もうとする人にとって格好の書が現れた。

著者による最初の単著『レヴィナスの企て』(2021年)の上梓以降、体裁こそ小ぶりな新書『現代フランス哲学』(2023年)を挟み、本紹介の時点ですでに次作『レヴィナスのユダヤ性』(2025年)が刊行されているという事実には、以前からその精力的な仕事ぶりを知る同業者の間でも驚きの声が上がっており、即応性が求められているであろうこの「新刊紹介」欄の執筆を引き受けていささかの後悔なしとしない。

加えて、矢継ぎ早と言うにはその一矢一本がじつに重い。すでに膨大な研究文献が犇めきほとんど無限にも映る〈レヴィナス〉という領野を博捜してきた研究者だけが書くことのできる密度を備えた本書『レヴィナス 顔の向こうに』だが、しかし同時に、第1~3部の各タイトル「聞く、読む、集う」、「生まれる、愛する、触れる」、「食べる、老いる、ケアする」が示すとおり、読者は興味の赴くまま、レヴィナスのテクストを通じて今自分たちが生きているこの世界と向き合うための手がかりを得ることができるよう編まれている。その意味で(衒いのない論述も相まって)「レヴィナス(再)入門」の性格を併せ持つこの著作は、「糧」、「享受」、「身体」、「エロス的欲望」等々、これまでさほど中心的には論じられてこなかった論点を前景化させることにより、月並みな言い方をすればその思想の多面性と広がりを幅広い読者層へ向けて提示するものとなっている。

以下、副題が示すとおり──だが敢えて表現の改変が許されるなら──長らくレヴィナス哲学の鍵語とされてきた「顔」を「めぐって」、あるいはその「手前で」編まれた本書の内容をごく簡単にまとめよう。本編の前に置かれた第0部は理論編と位置づけられ、「多くの顔」を持つかのように見えるレヴィナスの思想が様々な文脈に広がることで相対化された状況を、さらに相対化することから始まる。すなわち、「ポストモダン」の文脈で称揚も論難もされた「他者の倫理」の思想家像を再検討する第一章、レヴィナスとデリダの(「関係」の一語では済まぬ)錯綜を解読する第二章、そして「倫理と政治」ないし「倫理と正義」というレヴィナス思想にとってこの上なくクリティカルな点をめぐり、問題へのアプローチの「型」──いわば論じ方ならざる「論じ型」──を明快に腑分けしてみせる第三章という構成により、読者は現時点でのレヴィナス研究のあらましと問題点の所在を把握することができよう。

続く第1部では、読書会や音楽といった身近な経験を通して聞きとられる声・音・リズムのうちに、「他者の顔」との関係や「自己」の根源的な変容の可能性が開かれる。またデリダの「動物論」に顕著なごとく、しばしば「人間中心主義」の批判を受けるレヴィナスの倫理を(単に擁護するのではなく)動物ひいてはロボットをめぐる問いに接続し、「共生/共棲」や遠隔技術と絡み合った生が問われる現代世界の中でレヴィナスを読む意義を再提示する第2部にはスリリングな読み応えがある。ケアや老いが主題となる第3部では、誰もが避けて通ることのできない具体的な場面での他者との関係、あるいは自分自身が抱え込む他性としての「私」の構造が検討されるため、いわゆる現代思想の議論に慣れていない読者はこの部から読み進めるのも良いだろう。

すでに目安の字数も超過している以上、もはや贅言を連ねる必要はないはずだが、門外漢ゆえの杞憂か、上に試みた要約が本書の意義を、さらにはそこで論じられるレヴィナス思想の豊かな深刻さを縮減しているのではないかという懸念が去らない。もちろんレヴィナスの言う「倫理」が「他者への労り」や「道徳的な振る舞い」などという体のものでないことに著者は繰り返し注意を喚起しており、その意味では「入門」や「思想の多面性と広がり」といった安易な措辞は慎むべきだったことになろう。蛇足を承知で最後にこう問うておきたい──なぜ本書の副題は「顔の向こうに」なのか? 無論、その理由は冒頭でも、著作全体の議論を総括する終章でも説明されている。数々の「顔」がインタフェースになっているというその「向こうに」は、多くの他者が、無限があるという。だが、「私」の十全な理解を逃れるその他者と今ここにいる他者との関係はどうなっているのか。第1章で論じられた「ポストモダン」的レヴィナス読解の批判を踏まえてなお、眼の前の「経験的な」他者と、「向こうに」いる「超越(論)的な」他者という区別が仮にできたとして、前者による後者へのいわゆる「感染」をいかに考えたらよいのか(この点はとりわけ正義や政治を論じる第3章と無縁ではないはずだ)。あるいは〈大文字の他者〉という一頃は誰もが口にした概念を用いない著者の議論ではこうした問題設定自体が無効なのだとすれば、それは何故、どのようにしてなのか。本書第1章末尾に明言されるとおり、レヴィナスの倫理に「多くの顔」を見出すポストモダン的相対主義(と実は表裏一体の絶対主義・超越主義)を相対化した著者は、自らの多面的・多層的読解の根拠を何処に置いているのか。「他者」はカテゴリーや属性によって規定されるものではないという著者の指摘はまったくもって正当だが、それでもなお本書が直面する様々な「他者」はそのつど一定の属性を帯びざるをえないのではないか……?

こうしたことはいずれも、他ならぬ著者が強力に推進してきた研究史上解決済みの古色蒼然たる問いにすぎないのかもしれない。だが本書をこの上ない導き手として自分自身であらためて考えてみようとする今、知っているようで見知らぬ顔から聞こえてくる気がするのは、レヴィナスが書いたある書評のタイトルになぞらえた問いなのだ──そう、あなたはレヴィナスを読み直したか、と。

(柿並良佑)