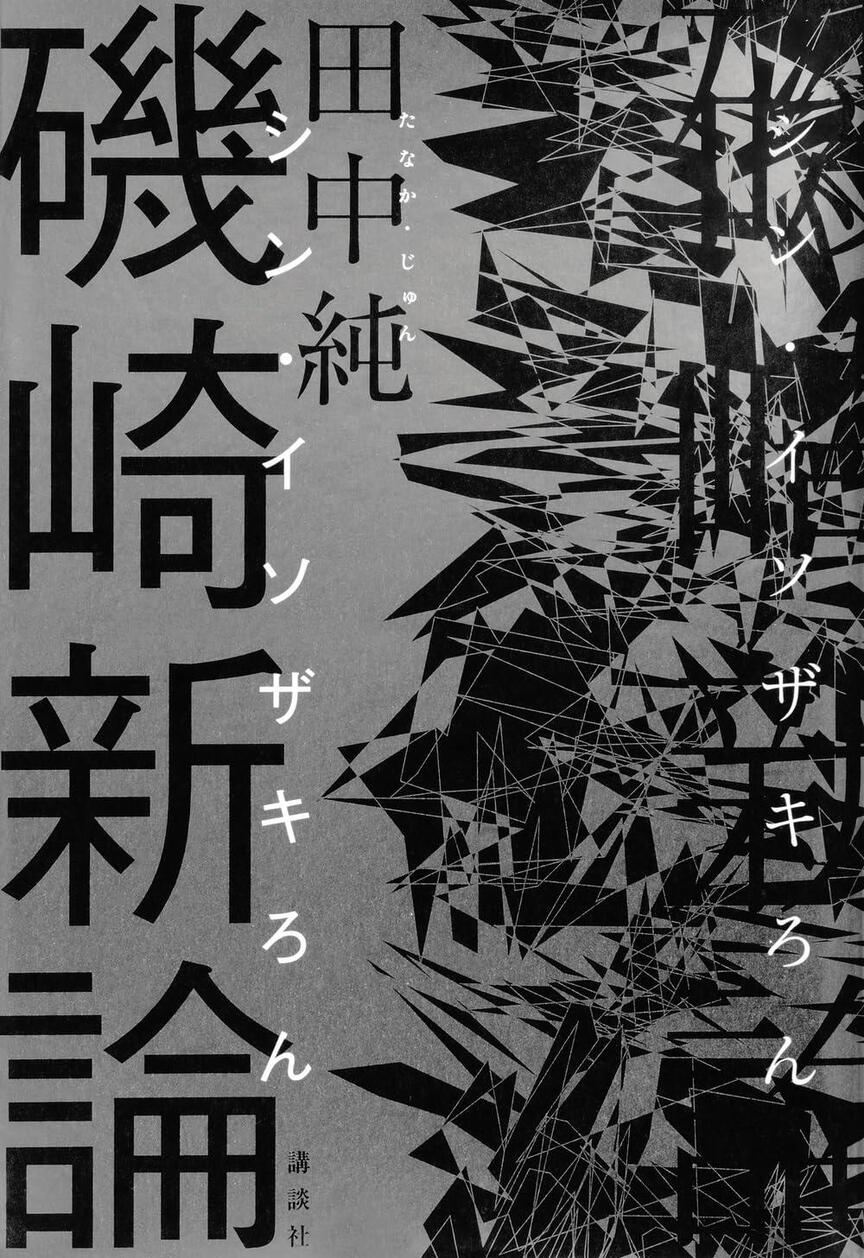

磯崎新論

本著は、建築家/建築理論家としての筆者の立場が遺憾なく発揮された研究の決定版として、後世に参照不可欠なものとなるだろう。

五部立ての全二四章、「余白に」と題された補部(補章四章分)を含む大著であり、その全貌は、おのおのの読者へと委ねられることは論をまたない。もし評者が建築理論研究の末席として、そこに付け加えることができるならば、各章で変奏される「〈建築〉の力」のイメージは、磯崎の生へと入り込みながら、対抗し、批評的設計論(プロジェ)を紡ぎ出しているということだ。

一九七〇年万博において、磯崎が丹下健三のもとで、お祭り広場のロボットの設計に取り組みながら、反博運動に参加しつづけていたという二重生活のなかで、体調を崩したことはよく知られている。「都市破壊業KK」(一九六二)のなかに抱懐されていた磯崎の両面性「ARATA/SIN」は、筆者によって「磯崎新論/シン・イソザキろん」と語/騙られ、対象の生のなかにある身体へと接近することが可能となる。

一九六八年の『建築の解体』以降、磯崎新の手法論が修辞論へと変わってゆく点について、宮川淳は「みずからのディスクールへと向けられた視線」が「もっともラディカルな意味」をもつことを指摘した(二三八頁)。自身へと向けられたまなざしが、反復されることで歪められるプロセスは、対象であるイソザキと、主体である筆者のあいだを辿る読み手において、学術的精緻さのもとでの詩的な即融/参加(パルティパシオン)を果たす。

思考の強度。

思考の疲れの共有。

ヴァルター・ベンヤミンの一節「私自身は、身のまわりに置かれたあれやこれやに似させられて、すっかり歪められていた」を思い出す。

磯崎新/シン・イソザキに憑依しながら、かつ内なる虚と対抗しながら、懐胎をまつ、胎児のような書物。つまりは、対象/筆者/読者のなかで、どうしようなく残る身体がこの本の核となる。

俳人・磯崎操次との「文人」的面影を探しながら、一次資料を駆使した筆者が自家薬籠中のものとする、パラタクシスの渦。この渦へと巻き込まれる読者は、筆者との「疲れ」を共有するのだろう。

鯨のような磯崎の姿。

沈んでしまった伝説の島に。

類推の魔物が、大きな口を開ける。

磯崎新の身体が、筆者/田中純に重ね合わされる瞬間に、恍惚が今まで見たものの信じられない速度/測度が経験される。

謎を増幅させる、その語り/騙りがもどかしさ、またはしどろもどろさのうちに、ある時憑依の身体性の極点があらわれるように思われる。

「モノスゴーク」という独特の声調のなかに、磯崎の褌姿が呼応する。石山修武が目撃した、鯨のような磯崎の姿は、三島由紀夫が『仮面の告白』で幻視したような糞尿汲み取り男と重ね合わされるかもしれない。筆者のデヴィット・ボウイへの私淑を敷衍するなら、『政治の美学』において論じられた“どうしようもないもの”が賭けられているような気がする。まだ生まれない、孕まれた胎児の回転が、銀色の装丁のなかの、巨人と呼応する。

文をもって、文を切る

身をもって、身を切る

濫用と無化

無化によるデミウルゴスの表出/憑出

磯崎新が参照を過剰にすることで不在を「つくばセンタービル」で表現したならば、田中純は磯崎の活動の総体という「濫用」を章切ることで、その影をおぼろげに露出する。

各章は、濃密な一瞬一瞬を写した/移したポラロイド写真のようなものだ。デミウルゴスの活動が、融解し、凝固する。その相転移の一瞬を、翁の面で撮る「身振り」が、筆者の操作/作戦(オペラシオン)となる契機を読者は目撃するだろう。

積読は、一読に如かず。その経験を味わうことを諸氏に薦めたい。

(片桐悠自)