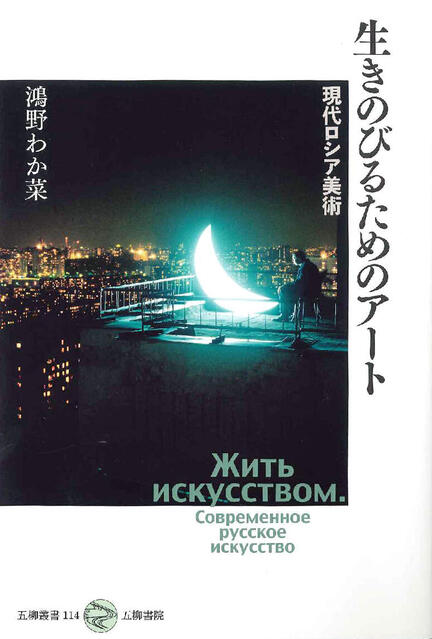

生きのびるためのアート 現代ロシア美術(五柳叢書 114)

アーティストはしばしば炭鉱のカナリアに喩えられる。現に、ソ連時代そして今世紀のロシアでも、アーティストへの攻撃は一般市民への弾圧の前触れとなった。そしてロシア軍のウクライナ侵攻が開始されてからは、創作活動は比喩ではなく命懸けになっている。本書は1990年代から現在にいたるまでの、そのようなアートとそれを取り巻くロシア社会を論じるものである。主に取り上げられるのは、イリヤ・カバコフらいわゆるモスクワ・コンセプチュアリズムの世代よりも一回り下、1950年代生まれのアーティストたちだ。彼らはソ連時代の抑圧こそほとんど経験しなかったものの、より困難だったともいえるソ連体制崩壊後のアートの市場化の時代を生きのび、現在は侵略戦争への批判も含む表現の自由のために、さらに厳しい生存戦略を強いられている。本書では、そのようなまさに文字通りの生存をかけたロシアの現代アートが論じられる。

構成は「歴史篇──現代美術ロシア小史」、「主題篇──アートと社会」、「作家篇──アートと人間」の三部からなり、最初にソ連時代から現代にいたるまでの芸術と社会、権力をめぐる歴史のアウトラインが示され、その後テーマ別・作家別の議論へと話が進んでいく。本書で論じられるアーティストは膨大で、ジャンルも絵画、写真、建築、インスタレーションなど多岐にわたる。ロシア語圏はもとより英語圏まで含めても、これほど網羅的にロシア現代芸術を論じた著書は存在しないだろう。掲載された作品の写真の数も圧巻で、著者や編集に関わった方々の労力にはただただ頭が下がる。著者が直接アーティストから聞き出した生のままのことばが多数収録されている点も、本書の大きな魅力といえよう。僅かなひとことが致命的になりうる現状で、アーティストたちの信頼を得て、彼ら・彼女らの率直な意見を聴取し発表することは、決して容易ではない(本書からも、特に戦争をめぐる表現に関しては、慎重な配慮がなされていることが分かる)。著者の知識・人柄とアーティストたちへの深い共感がなければ、このようなインタビューはおそらく不可能だっただろう。本書を通じてそれを共有できる幸運に感謝すると同時に、その重みを痛感せずにはいられない。

(本田晃子)