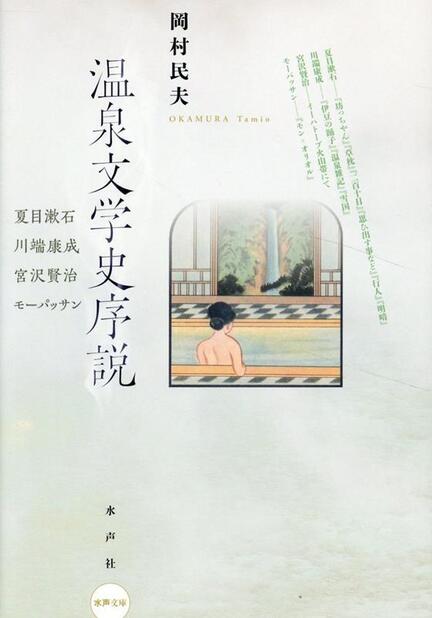

温泉文学史序説

「温泉文学」は、幸田露伴や川端康成らがジャンル編成について言及しており、本書の序章にも挙げられている先行研究として、川村湊『温泉文学論』(新潮新書、2007年)、浦西和彦編著『温泉文学事典』(和泉書院、2016年)などが備わる。くわえて、国立国会図書館ウェブサイトに連載されている『本の万華鏡』の第23回(2017年1月)──「本から広がる温泉の世界」(https://www.ndl.go.jp/kaleido/entry/23/index.html)でも『万葉集』を端緒に、近代文学に描かれた温泉のありようが紹介されている。これらは「温泉文学」が、ひとつのテーマとして関心を寄せられている証左であろう。その中で『温泉文学史序説』と題された本書は、従来の研究をふまえながら、温泉文学「史」を編もうとする試みである。

本書では、1906年に夏目漱石が発表した3本の小説──『坊っちやん』『草枕』『二百十日』──を「本格的温泉小説」の嚆矢と称し、漱石を温泉小説の創始者と位置づける。その後継者として川端康成に接続し、さらに宮沢賢治とギー・ド・モーパッサンを俎上に載せることで、温泉文学/文化の多様性を論じた構成はきわめて刺戟的だ。それは、著者の広範な研究を「温泉文学」という鍵語で横串に貫くことで可能になった成果でもある。

日本独特の自然環境がうんだ温泉文化に根差した「温泉文学」について、個別の文学作品を身体感覚に則して微細に読み解き、そこに一種の系譜を浮上させる本書は、たとえば、1990年代に英米文学研究の中で提唱された、文学を自然環境との関係から論じるエコクリティシズムの文脈とも呼応するのではないだろうか。著者の研究が、アラン・コルバン『浜辺の誕生──海と人間の系譜学』を淵源としていることにも注意を払いたい。西洋と日本の切り結ぶ交点に「温泉」(入浴)という座標を置き、近代日本文学を捉え返す営為は、近年の環境人文学の展開とも響き合うものと考えられる。

(後藤隆基)