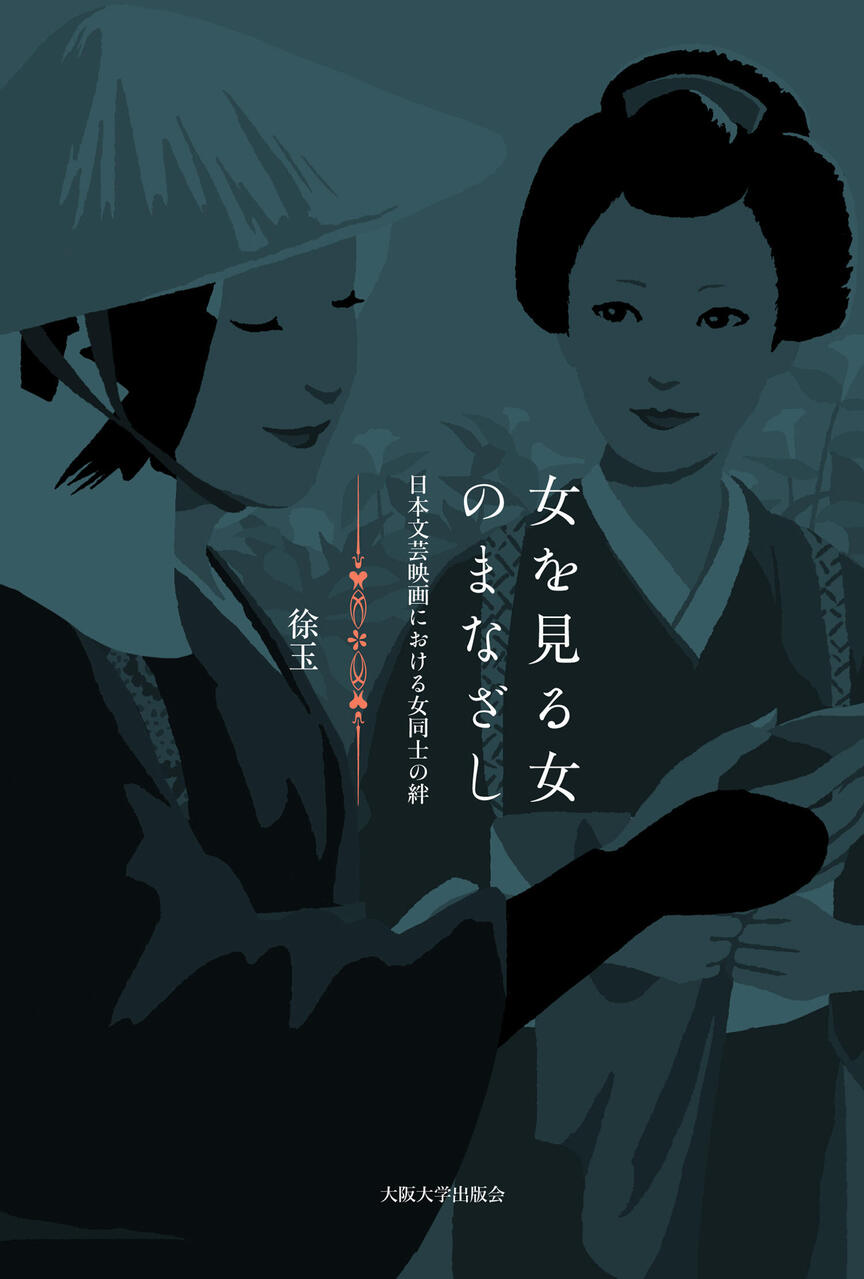

女を見る女のまなざし―日本文芸映画における女同士の絆

博士論文をもとに上梓された本書は、戦後の日本映画産業で製作・公開された文芸映画がその映画的時空間に刻んだ女同士の「絆」をめぐる映像言語を探求する一冊である。その探求において本書は、特に「女性スター、欲望の三角形、<母娘>関係、女たちと「家」」(204頁)の観点から文芸映画の精緻なテクスト分析を実践する。そのような実践が明らかにするのは、一見して男女の愛欲を軸にすると考えられてきた戦後文芸映画のスクリーンには、異性愛規範的な期待を軽やかに裏切り、女が女を欲望するまなざしが暗闇に光り、親密さとエロスだけでは語ることのできない、揺るぎない執着の絢爛さが存在したことである。戦後文芸映画の女たちが作り出す感情豊かな世界がどのように視覚化されたのかについて、本書は以下の視点から考察していく。

文芸映画には当然原作小説が存在する。このようなジャンル的前提を検討しながら、本書は、文学から映画へと女同士の絆が翻案される過程において、映画という芸術媒体がどのように女性の身体や女性たちが築く空間が再構築され、そこでどのような映像言語が用いられるのかを問う。本書が取り上げるのは、宣伝惹句を嘲笑う『お遊さま』に現れる女同士の愛欲(第1章)、『挽歌』と『女であること』が見せる擬似<母娘>関係と久我美子のクィア・パフォーマンス(第2章)、高度経済成長期の「家=共同体」を挑発する「母もの」映画としての『香華』(第3章)、愛憎の絆を描く『華岡青州の妻』(第4章)、『千羽鶴』にみる女性スター共演の力学(第5章)、戦後文芸映画の共通点(終章)である。これらを通じて本書は、フェミニスト映画理論やホモソーシャリティに関する先行研究を援用して戦後文芸映画を読み直すことによって、家父長制には決して断ち切ることのできない女同士の愛憎溢れる執着こそが<母娘>としての絆へと結実し、同時代の観客を魅了して止まなかったのだと証明することに成功する。本書は、たとえば昼ドラで長年描かれてきた<母娘>の執着と絆を分析する上でも応用可能な視点を与えてくれるだけでなく、アダプテーション理論の更新にも寄与しうる可能性に富む一冊である。

(久保豊)