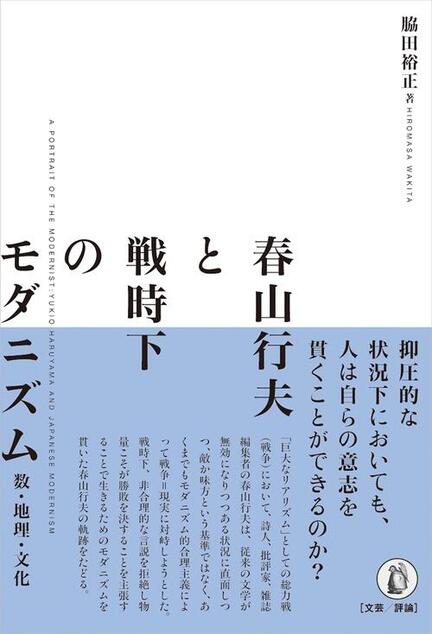

春山行夫と戦時下のモダニズム: 数・地理・文化

本書は、気鋭の比較文学者脇田裕正の二冊目の春山行夫論である。いや、正確に言い直そう。『春山行夫と戦時下のモダニズム──数・地理・文化』(2025年)は、『降り坂を登る──春山行夫の軌跡 一九二八―一九三五』(2024年)の続編であり、戦前から戦中、そして戦後へと、春山行夫の軌跡を追いかける評伝三部作の二作目に当たる作品である。騙されたと思って「はじめに」を読んでみてほしい。このイントロを読めば、1903年に生まれ、1994年に死んだ、日本のモダニズムを代表する詩人、批評家、編集者の軌跡から目が離せなくなるに違いない。実際のところ、日本のモダニストについて書かれた作品で、本書ほど知的でスリリングな読み物は少ないだろう。春山行夫が、1920年代末から1930年代初頭にかけて、欧米のモダニズムをいち早く紹介し、日本のモダニズムの発信源となった伝説的な詩誌『詩と詩論』の編集者であったということ、そして彼自身前衛的なモダニズム詩人であったということを知らなくても、充分に楽しめる。私たちは、春山という魅力的な主人公とともに、日中戦争と太平洋戦争に投げ込まれる。そして刻々と状況が変化する戦時下に、詩人と批評家と編集者の三足の草鞋を履いたこの多面的な人物が、どのような文章を書き、どのような行動を取ったのかが、よくできた伝記映画やドキュメンタリー映画のように、時間軸に沿って生き生きと詳細に描かれていく。

だが、気をつけなくてはならない。モダニストとしての名声を恣にした我らがヒーローは、嫌々ながらの戦争協力者であるばかりか、あけすけな植民地主義者、帝国主義者でもあるからだ。しかし、脇田はいかなる意味においても春山の政治的なナイーブさを、春山と日本の帝国主義との共犯関係を正当化しようとはしていない。むしろ、脇田がこの著作を通じて誠実に描き出そうとしているのは、欧米の自由主義的な文学を愛し、言論統制にも負けず反ファシズムの路線をギリギリまで維持し続けたコスモポリタンな批評家が、最終的には日本の帝国主義に取り込まれていってしまうことのアイロニーである。そして脇田の筆致が冴え渡るのは、このアイロニーに春山の合理主義的なモダニズムの貫徹を読み取ろうとしている点だ。この論点が圧倒的に面白いのだ。日本のモダニズムのみならずモダニズム全般もしくは近代=モダニティに関心のあるみなさんに、是非とも手に取っていただきたい作品である。

(佐藤元状)