崇高と資本主義: ジャン=フランソワ・リオタール論

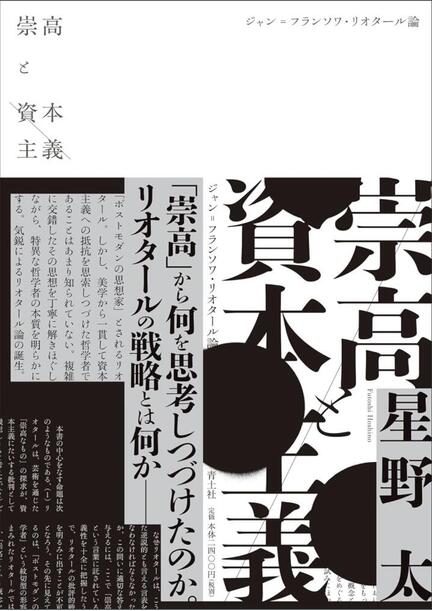

表紙に記された「資本主義」の語に薄く斜線が引かれている。「崇高」概念によるリオタールの資本主義批判を跡づけた本書の眼目を端的に描く形象であるだろう。ただしその批判は──明らかなことだが──単純ではない。件の「崇高」や(前衛をはじめとする)芸術、リオタールにおけるキーワードのひとつである「非人間性」といった様々な概念が、本書を通じて資本主義に対し両義的な関係を結んでいるからだ。資本主義の外部にあるのか取り込まれているのか、抵抗なのか順応なのか、そういった両義性である。表紙の斜線が抹消線と取るには心もとなく、「資本主義」の語を際立たせているようにも見えること、帯にも付された斜線はむしろ「崇高」と「資本主義」とを結びつける線として機能している──「と」としての斜線──かに思われることが、この両義性をあらかじめ視覚的に示しているとも言えるかもしれない。

ただしもちろん、諸概念の関係の両義性は本書の曖昧さを意味しない。むしろ筆致は明快である。理由の一つは、リオタールの思想的変遷のうちに、著者が骨太な方法的構えを見出しえていることにあるだろう。それはエピグラフですでに提示されている。野暮を承知で引用しよう──「抵抗するものは、ただおのれを相手に組み込むことによってのみ、生き延びることができる」(アドルノ)。この構えは重要なモチーフとして、本書の随所で変奏される。例えば資本主義批判をめざす前衛芸術の「崇高な」実践が、新しさの絶えざる探求によって資本主義と共犯関係を結んでしまうという逆説的な事態に対し、著者はリオタールにおいて、その共犯関係によってこそ崇高な芸術は資本主義を内在的に批判することができる、という「擬態的順応」(160頁)の戦略を見出している。このいわばパラサイト的な戦略に、著者の前作にあたる『食客論』(講談社、2023年)の反響を聞き取ることもできるだろう。

この内在的抵抗のために著者が重視するのは時間の契機である。資本主義の流れ、発展、加速を宙吊りにすること、それとは別の時間性を見出すことである。本書で繰り返されるように、リオタールは(カントのみならず)バークの崇高論を踏まえながら、バーネット・ニューマンの絵画が構想力の働きを「一瞬」宙吊りにし、通常の時間性に間隙をもたらすと論じる。この経験が「崇高」と呼ばれるものであるならば、それは「発展のイデオロギー」のもとで「時間の節約」を要請する資本主義に対する何よりの抵抗になりうるだろう(128頁)。最終章に至って著者は、概念的把握を逃れる何ものかを取り集める営みを「瞬間を救うこと」と(リオタールとともに)名づけ、文学、芸術、哲学による資本主義批判の可能性をそこに定位している──最後に付け加えれば、別のしかたでの時間的抵抗もありうるかもしれない。第6章で論じられるように、2010年代の加速主義ブームの文脈で、1986年に発表されたリオタールのテクストが突如として脚光を浴びることになった。また71年の『言説、形象』が40年後の2011年に英訳されたことを機縁に、70年代に書かれたリオタールの芸術論が読み直されているという(115頁)。本書『崇高と資本主義』それ自体が、筆者が06年に執筆した同名の修士論文を出発点としている(あとがき)。書物は時を越えて書き継がれ、再発見され、読み直される。書物というもののそうした特異なあり方もまた、現代において即時性や効率性の要請に抵抗する手立てのひとつを示しているだろう。

(鈴木亘)