演劇と音楽の創作ワークショップ アートへの回路をひらく座学・実践12日間

東京大学で学部1、2年生を対象に教養教育として実施した芸術実践授業の記録です。私はコーディネーターという立場から2017年から2020年に3回、演劇と音楽をフィールドにするアーティストの西尾佳織さんと野口桃江さんを招いて授業を実施しました。この本にはワークショップのワークの内容や、受講生の提出課題そのままの文章(!)、発表作品紹介、元受講生のインタビューや座談会、コラム、講師の思いなどが盛りだくさんに詰め込まれています。

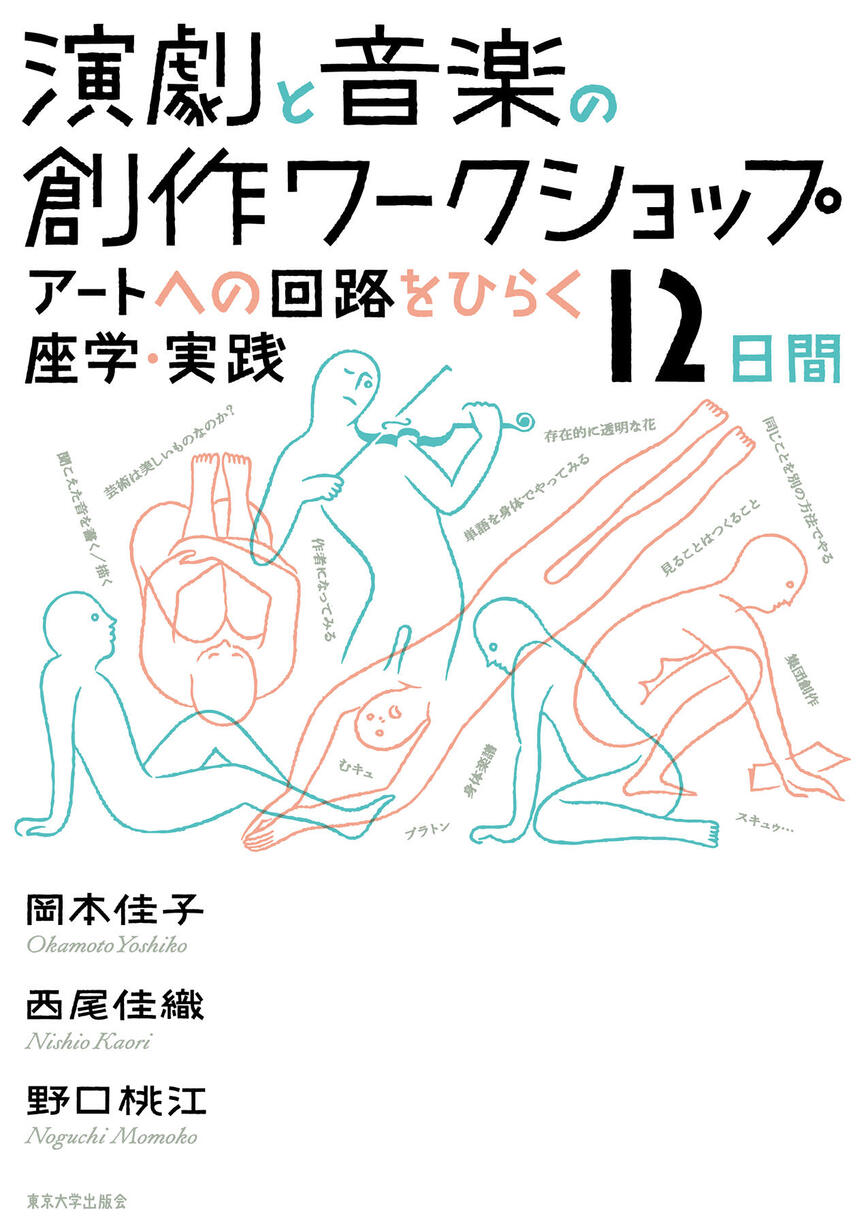

この授業は何かしら作品を創造して表現してみるということを大きなテーマにしていました。学生たちは技術的な部分を中心に戸惑うことも多かったと思うのですが、わからないなりにも(そして2020年のコロナ下では制約も多い中)創意工夫を凝らして創作していました。その様子を目の当たりにしたことは、今から思い返しても私にとって素敵な思い出です。同時に、これ自体がアーティストとの一種の協働という私のチャレンジでもありました。書いてある内容は東大の教養課程での一事例で、個別性の高い記述が多いため教科書やテキストのように扱うのは少し難しいかもしれません。ですが本がカバーしている分野は演劇・音楽だけではなく、創造性、芸術実践、教育などにも横断しているので、ちょっと創作に興味があるという人はもちろんのこと、ファシリテーションに興味がある人や問題解決に創作の考え方を取り入れてみたい人にとってもかなり面白いのではないかと思います。拾い読みでもおすすめです。置いておいても表紙が可愛いです。もちろん授業を受けるつもりでがっつりとワークの実践や参考文献の読書にも取り組んでくれるととても嬉しいのですが。

実のところ、ほかならぬ私もまだこの本への自分自身の関与の仕方に戸惑っているところがあります。もちろん自分も執筆していますし5年近くもかけて編集して作ったのは間違いないのですが、その内容は受講生の参加と実践抜きでは語れませんし、何より西尾さんと野口さんご自身が何を考えながら創造しているのか、そして授業を作っていたのかという過程を辿ることができるという点では、私自身がいち読者として楽しめるという不思議な本でもあるためです。ですので、これからまた何年もかけて自分自身でこの本の使い方や活用の仕方を考えて育てていけるような、そんな本でもあります。こんなふうに読んだ、使った、もっとこういう話が聞きたかったなど、ご感想をお待ちしています。

(岡本佳子)