美術館の中の蔡明亮(ツァイ・ミンリャン) 壯圍沙丘旅遊服務園區「行者」展とポンピドゥー・センター「取經 Une quête」展をめぐって

曇りのない夜

曇りのない鏡

その中からおまへは自由に歩み出る。

──瀧口修造「卵形の室内」

1. はじめに

1990年代における台湾ニューシネマ第2世代を代表する映画監督である蔡明亮(ツァイ・ミンリャン)は、2013年に『郊遊 ピクニック』で映画監督の引退を宣言したのちも、2023年の現在に至るまで精力的な活動を見せ続けている。2012年からは、常連俳優である李康生(リー・カンション)が赤い袈裟を着て様々な土地を超スローペースで歩いた姿を捉えた『行者(Walker)』シリーズを立て続けに発表しており、2022年の最新作『何處(Where)』に至るまで、計9本もの作品を残している。そして2020年には7年ぶりとなる長編劇映画『日子(Days)』を発表し、第70回ベルリン国際映画祭で審査員特別賞であるテディ賞に選ばれるなど、その勢いはいまだ止まることを知らない。

近年の蔡の活動は劇映画制作に止まらず、ドキュメンタリー作品である『あなたの顔』(2018年)や、『光』(2019年)、『その夜』(2021年)、『月と樹』(2021年)、『Où en êtes-vous, Tsai Ming-Liang ?』(2022年)のほか、2017年にはVRゴーグルを用いた実験的作品『蘭若寺の住人』が発表された。そして2010年代後半から目立ってきたのが、蔡の美術館でのインスタレーション作品である。

もともと彼は、2009年にパリのルーヴル美術館と共同して制作された映画『ヴィザージュ』を発表しており、美術館とのコラボレーションはこの時期を境に始まったと言って良いだろう。その後、2016年には、台北の北師美術館MoNTUEでおよそ1ヶ月間、翌朝の7時まで美術館を開き、蔡の『行者』シリーズの一つである『無無眠』(2015年)を上映するという展示を行っている。床に100個以上置かれた白い枕を使って観客は横になり、スクリーンに映し出される作品を見ながら眠ってもらうことをコンセプトにした企画展示であった*1。

*1 「無無眠 ─蔡明亮大展」MoNTUE 北師美術館、2016年、<https://montue.ntue.edu.tw/nonosleep/>(最終閲覧日:2023年5月15日)。なお、この展覧会については、拙論「半醒半睡のシネマトグラフ──映画における東京と眠りの共同体について」『東京時影 1964/202X』羽鳥書店、2023年、116-138頁の記述も参照。

そして2018年、台北市から車で1時間ほど東に位置する宜蘭県の壯圍沙丘の中に壯圍沙丘旅遊服務園區という施設が誕生し、そこで蔡明亮の『行者』シリーズを用いたインスタレーションが2023年の3月に至るまで長期間にわたって無料で展示され続けていた*2。また、2022年から2023年にかけて、パリのポンピドゥー・センターでは、蔡明亮のレトロスペクティブ上映と同時に、展覧会「取經 Une quête」が企画され、過去の『行者』シリーズのほか、今回ポンピドゥー・センターのために新たに制作された9作目のシリーズ作品である『何處(Where)』の映像を用いたインスタレーションを無料で公開している*3。

*2 「蔡明亮趕直播潮 相中壯圍沙丘館」『中時新聞網』2018年4月26日、<https://www.chinatimes.com/newspapers/20180426000821-263201?chdtv>(最終閲覧日:2023年5月15日)。

*3 Centre Pompidou (2022), Exposition Tsai Ming-Liang Une quête, viewed 15 May 2023, <https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/2ZHkZ5S>.

本稿は、筆者が2022年の11月と12月に、壯圍沙丘旅遊服務園區とポンピドゥー・センターで開かれていた両展覧会へ実際に赴き、現地で調査を行ったレポートとなる。同時期に開催されていた2つの展示を現地で鑑賞することで、蔡明亮の新たなる創造の可能性について記述することが目的である。

2. 壯圍沙丘旅遊服務園區「行者」展

(図1)壯圍沙丘旅遊服務園區「行者」展。筆者撮影。

宜蘭県の壯圍沙丘旅遊服務園區で開かれている「行者」展は、2018年4月に開催されて以来、5年近くにわたって展示内容を変えずに無料で公開されていた(図1)。一度、2021年の4月末に会期が終了するアナウンスがあったものの*4、開催延期が決まり*5、その後しばらく閉会期間を設けずに開催されていたが、新しい企画がほとんどないまま展示を続けることに限界を迎え、地元当局はついに2023年3月をもって展示を終了することを明らかにした*6。

*4 「壯圍沙丘「行者」展4月底結束 蔡明亮盼民眾把握」『中央通訊社』2021年4月22日、<https://www.cna.com.tw/news/acul/202104220355.aspx>(最終閲覧日:2023年5月15日)。

*5 「宜蘭壯圍沙丘「行者」展有望續展 蔡明亮樂觀其成」『中央通訊社』2021年5月20日、<https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202105200110.aspx>(最終閲覧日:2023年5月15日)。

*6 当初は2023年1月に閉幕する予定であったが、その後同年3月19日まで延期された。「宜蘭壯圍沙丘《行者.蔡明亮》展將於明年1月落幕 園區將更新規畫」『自由時報』2022年12月7日、<https://art.ltn.com.tw/article/breakingnews/4147507>(最終閲覧日:2023年5月15日)および、蔡明亮Facebook、2023年1月8日、<https://www.facebook.com/TsaiMingLiangOfficial/posts/709360020547629>(最終閲覧日:2023年5月15日)を参照。

筆者は、2022年11月27日に現地へ訪れた。当時はまだ展示がいつ終了するのか決まっていなかったこともあり、展覧会の中はあまり人の影がなかった。時おり、地元の人と思われる、小さな女の子と一緒に来場しにきている母親の姿や、近くにある砂丘の観光を主な目的としてやってきた、蔡明亮の名前も知らぬような団体客の姿があり、蔡の極度に緩慢とした長回しの映像に辛抱強く長時間付き合っている観客はわたし1人くらいであった。しかし、それでも──たとえ短い時間ではあれ──椅子やソファ、あるいは展覧会のそこここに盛り上げられた砂の上に腰を下ろし、蔡の寡黙な映像に目を注ぎ、耳を傾ける観客が何人かいたのは事実である。

展示会場は、黃聲遠(ホァン・シェンユェン)の建築チームによる設計で作られており、「塵」、「風」、「海」、「雨」、「潮」、「月光」という6つの空間にゆるやかに仕切られていた。特に動線などは明確に決まっておらず、観客の好きなように、空間の中を、砂の上を、壁に投影された行者と一緒に歩くことが許されていた。

最初にわたしが目撃したのは、「塵」という空間である(図2)。そこでは、近くの砂丘から運ばれてきた灰色の砂が床に敷き詰められて盛り上げられ、その上には3脚の椅子と木で作られたオブジェが置かれていた。壁には蔡の『行者』(2012年)と『西遊』(2014年)が交互に上映されていた。木のオブジェは、Gérald Ciolkowskiによる《森林》と名付けられた作品で、台北の街から回収された木材によって作られているとされる。森の中の樹木のように立ち並ぶ黒い人型の木の中に、一つだけ赤い色で塗られた人型の木が立っている。説明文によると、これらの木は人間によって遺棄された材料を使って作られた「トーテム」ないし「神」であり、現代消費社会の中で孤独に歩く行者を象徴しているのだとされる。

(図2)「塵」の壁に映し出された『西遊』と、砂の上に置かれた椅子とオブジェ。筆者撮影。

「塵」の空間を出ると、そこは「風」と呼ばれる開放的な空間で、天井からは蔡が木炭で黒く塗った巨大な細長い紙が2枚ぶら下げられていた。紙には皺が寄り、その上を木炭が黒く塗りつぶされてあることで、紙のテクスチャがくっきりと浮かび上がって見えている。展覧会場には、こうした木炭で黒く塗りつぶされた巨大な紙が複数箇所で展示されてあった。それは、この展覧会における物質性(マテリアリティ)を構成する重要な要素の一つとなっているだろう。

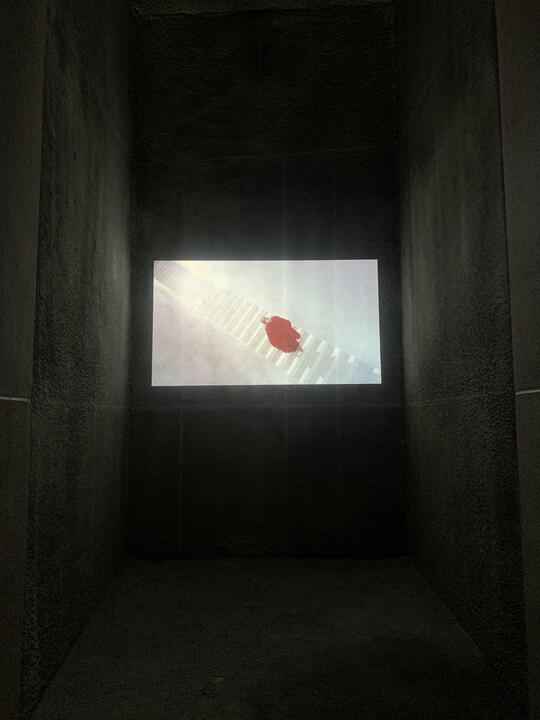

「風」の空間から続く細い廊下の入口の壁には、蔡の『金剛経』(2012年)と『夢遊』(2012年)が交互に上映されていた(図3)。これらの作品は日本で上映される機会がほとんどなく、わたしも視聴するのは初めてであった。2つの作品は、両者とも、2012年のヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展で展示された台湾の建築家・林友寒(マイケル・リン)と廖偉立(リァオ・ウェイリー)による展示空間を舞台にしており、段ボールで出来た古代遺跡のような空間を李がいつものようにゆっくりと歩くのである。

(図3)「風」の空間の壁に投影された『金剛経』。その上には、誰も座ることのない映画館の椅子が展示されている。筆者撮影。

『金剛経』では、段ボールでできた壁を背景に、李が右から左へとゆっくりと歩いてゆくのを長回しで捉えている。途中、段ボールの壁に開かれた穴がフレーム・インし、その中に蔡映画でお馴染みの炊飯器が、湯気を立てながらお米を炊いている様子が画面に収められる。ヴェネツィア国際映画祭のオープニングショートフィルムに本作が選ばれた時、蔡は、炊飯器から立ち昇る湯気が臨終の際の彼の母の顔を想起させ、彼女の吐き出した最後の息を彷彿させると語ったとされる。李が炊飯器の横を通り過ぎると、炊飯器はお米が炊き終わった合図の音を出し、それと同時に昇っていた湯気も静かに消えるのが確認できる。それは慎ましくも切ない母へのレクイエムとなって、この短い作品は終わるのであった。

『夢遊』では、林友寒と廖偉立による展示空間が全体的に映し出され、その中に、2人の李が存在しているのが映し出される。1人は横になって寝ているのだが、もう1人は幽体離脱的に空間の中を彷徨い歩いている。映画のラストでは、展示空間の中にある鏡の前に1人の李が立ち止まり、徐々に首をあげて鏡の中の自分の姿を見て終わっている。蔡映画における分身性、「対」の関係性を象徴するラストであるが、それまでただ独りの世界に没入していた李が、今作で初めて自分自身の顔を見ることで、他者としての自己と遭遇する瞬間を目撃することになる。鏡を見つめる李のいささか怯えたような眼差しを目にして、極めて抑制された興奮とともに、この短い作品は幕を閉じるのであった*7。

*7 ここで、ナム・ジュン・パイクのインスタレーション作品《TV仏陀》(1974年)を想起しても良いかもしれない。《TV仏陀》は、仏像の目の前に、彼を映すカメラとその映像が流れたTVモニターが置かれており、仏陀はTVに映ったイメージを通じて自分自身を見つめている。その姿は、鏡で自分の顔を見る行者のイメージにも通じていると言っても良いだろう。

『金剛経』と『夢遊』が投影されていた壁の向こう側の空間は「海」と名付けられており、少し広い空間いっぱいに砂が盛り上げられていた(図4)。その壁には『沙』(2018年)が投影されていた。この作品もまた、日本ではほぼ公開されることがなく、壯圍沙丘の海辺や、壯圍沙丘旅遊服務園區の中を李がゆっくりと歩いていく映像が見てとれる。作品のラストでは、いま、この映像を見ている部屋である「海」の空間の中を数十分かけて音もなく1人歩く映像が映し出され、画面の中の李とわたしたちが同じ空間を共有していること、わたしたちも、李と同じ空間で同じ身体リズムを分かち合いながら画面を見つめることの共時性(シンクロニシティ)のような現象が起こっていた。画面の右隣には、巨大な白い紙がぶら下げられてあり、紙の裾は地面に盛られた砂に覆われて、その物質性(マテリアリティ)をあらわにしている。

(図4)「海」の空間。壁には『沙』が投影され、奥には巨大な白い紙がぶら下げられてある。筆者撮影。

画面の少し手前には、《石頭》と題されたGérald Ciolkowskiによる小さな石でできたオブジェが置かれていた。石の表面には、白と黒で描かれたシンプルな人の顔が塗られてあり、まるで賽の河原の石のように小さく積まれているのがわかる。説明文によると、シャルル・ペローの童話「親指小僧」において、森の中で親に捨てられた子供が家へ帰るのに白い石を使ってしるしを残していた話が題材になっていると記述されてあった。《石頭》は家へ帰るための道を、そして我々の心の奥深くに眠っている冒険の旅(クエスト)を象徴しているのだとCiolkowskiは語る。

「海」の空間のさらに反対側の細い路には、「潮」という名の空間があり、そこでは蔡明亮によるインタビュー映像とこの展覧会のメイキング映像が映し出されていた。この細い空間にもところどころに砂が盛られてあり、狭く薄暗い空間からは、蔡の『楽日』(2003年)に登場する映画館の狭い通路を彷彿させる(図5)。そこでわたしたちは身体を縮こませて行き交う人々とすれ違うわけであるが、その無言の身振りはほとんど蔡映画の中で描かれた身振りそのものである。わたしたちは、この空間の中において、自然と蔡明亮的パフォーマンスを演じてしまうのが理解できるであろう。わたしたちの身体は、展覧会の中に設置された砂や石、紙、布などの物質と直接交流することで、李康生に似た身体へと可塑的に作り替えられるのだ。

(図5)「潮」の空間へとつながる細い路。筆者撮影。

「潮」の空間から「風」の空間へと戻る途中に、「雨」という小さな空間があった(図6)。そこでは『行者』シリーズの第1作である『無色』(2012年)と『水の上を歩く』(2013年)が交互に上映されていた。その空間はほとんど通路であり、特に画面を見るための椅子などは用意されていないことから、多くの人は立ち止まることなく素通りしてゆく。20分間続く『無色』と29分間続く『水の上を歩く』を通しで連続して見るには、一時間近くその場に立っていなければならない。それは多くの人にとって不可能であり、美術館側も全て見ることは想定していないのであろう。気散じ状態で蔡の作品をちらっと見ることは、果たして彼の作品に対して相応しい鑑賞経験なのかどうかは議論の余地があるものの、そこで人々は、『行者』シリーズに映し出される、李の姿を好奇の目で見る通行人たちとほとんど同じ身振りを反復するのであった。

(図6)「雨」の空間の壁に映し出される『無色』。筆者撮影。

再び「風」の空間に戻ると、入り口近くの扉には、《玄奘的夢(Xuanzang’s Dream)》と題された大きな紙が展示されてあった(図7)(図8)。紙にはアーティストの高俊宏(カオ・ジュンホン)の手による蜘蛛や樹木、花、水、月などが木炭で描かれており、展示会場のさまざまな場所で展示されてある一連の紙のオブジェと呼応しているようにも思われる。この紙は、2014年にブリュッセルのKunstenfestivaldesartsとウィーンのWiener Festwochenで行われた蔡明亮の舞台劇《玄奘(The Monk from Tang Dynasty)》で使われた道具であり、李康生が唐朝の玄奘の格好をしてこの紙の上で眠っていたのだという。

(図7)(図8)展示会場の内側と外側に展示された《玄奘的夢(Xuanzang’s Dream)》。筆者撮影。

こうして、展示会場入り口まで戻ってきたわたしは、ふたたび展覧会の中へと進み、今度は展示会場の最も奥の空間までやってきた。そこは「月光」と名付けられた空間で、楕円形の広いスペースに砂が敷き詰められており、観客はその外側に置かれた椅子に座って、壁に投影されてある『無無眠』を鑑賞するのであった(図9)。空間の入り口には黒い幕が垂らされており、12歳以下の児童は保護者同伴で来るようにとの注意書きが記されてあった。その理由は定かではないが、おそらく、この映画に登場する全裸の男の身体が、いささか露出的だからかと推測できる。黒い幕で半ば閉ざされたこの空間は、だから、美術館という公的な空間でありながら、半ば私的な、隔絶された孤島のような、それまでの空間から切断された場所のように感じられる。それは決して異性が入ることの許されないお風呂場のようでもあるし、月の光に照らされたプライヴェート・ビーチのようでもあるだろう。展示会場の最奥にある、半分閉ざされた卵形の室内で、自然と人々は映像との親密な距離感を感じる。たとえ、画面との実際の距離が少し離れていようと、わたしたちは映像から伝わってくる呼吸の音、その波動を間近に感じるのだ。それはまるで、一緒に布の中にくるまって寝ている時に聞こえてくる息の音のような、ほとんど距離のない近さで、画面の中という絶対的な距離の向こう側にいる彼らと呼吸を合わせることが可能であるような錯覚すらも呼び起こすだろう。わたしたちは彼らと呼吸を合わせなくてはならない。それは暗に観客に求められているパフォーマンスの一つなのである。しかし蔡は決してそれを人に無理強いしない。彼らと呼吸を合わせることに身体的限界を感じたら、黙ってその場を離れればよい。熱いお湯に浸かってのぼせる前に風呂から出るように、あるいはジッとサウナに耐えたあとに外の空気に触れるように、この濃密な私的空間から外に出て、「ととのう」なりすればよいだけのことである。映画館という自由な移動が制限されたブラックボックスの中では不可能であった、「熱くなったら外に出る」という入浴的行為こそ、蔡の展示の特筆すべき大きな特徴の一つに違いない*8。

(図9)「月光」の空間に投影された『無無眠』。筆者撮影。

*8 この展示会場全体を、大きなサウナ施設と捉えることも可能であるかもしれない。「月光」の空間でサウナに近い濃厚な「熱い」時間を過ごした後、すぐ隣の空間である「海」の空間に入り、水風呂のように一気に身体を冷却するのだ。あるいは、「海」に入らず「潮」や「雨」の空間で身体を冷やしてもいいだろう。その後、開放的な「風」の空間で外気浴をする。そこで、人々は「ととのう」のである。「風」の空間で身体が冷えたら、最後に「塵」の空間に戻って砂風呂のように身体を温め直してもよいかもしれない。いずれにせよ、この展示空間で人は、動線など気にせず、好きなように歩くことができる。自分の身体にとって一番気持ちの良い方法で、自由に、会場の中を歩くことのできるこの展示は、画面の中の李康生に似た身体へと観客の身体を作り替えると同時に、身体が解放されて、より心地よく生きることができるためのリフレッシュ施設でもあるように思えてならない。

残念ながら筆者は見に行くことが叶わなかったが、過去の約5年のあいだ、この展示ではさまざまな企画が催されていたらしい。展示会場の砂の上に水を張り、その上で舞踏家が踊りを踊ったり、観客が寝具を持ち寄って展示会場の中で横になって眠っていたり、また音楽団が美術館の外の広場で音楽を演奏したりと、通常の映画館では図ることのできないさまざまな交流がそこでは繰り広げられていたのだという。一応、2013年に引退宣言を出したはずの蔡であったが、それから10年が経っても、彼は相変わらず「疲れ知らず infatigable」*9な勢いで、さまざまなメディアを横断・活用しながら、自身の創造の可能性を広げてゆくのであった*10。

*9 Centre Pompidou, «Tsai Ming-Liang, infatigable arpenteur du cinéma», Tsai Ming-Liang Une quête, 2022, pp. 7-8.

*10 彼は近年、自身のコーヒーブランドもプロデュースしている。2011年には、台北の中山堂の中に「蔡明亮咖啡走廊」というカフェを開店している。残念ながらこの店は2014年12月末に閉店したそうだが、蔡明亮と李康生、そして同じく蔡映画の常連俳優である陸弈靜(ルー・イーチン)の3人が出品、監督、品質管理を行っている「蔡李陸咖啡商號」というコーヒーブランドをオンライン上や、台湾の売店で今でも販売し続けている。詳しくは「蔡李陸咖啡商號」公式ホームページ、<http://www.tsaileelu.com.tw/index.html>(最終閲覧日:2023年5月15日)および、「蔡李陸咖啡商號 (官方粉專)」Facebook、<https://www.facebook.com/tsaileelucoffee>(最終閲覧日:2023年5月15日)を参照。

3. ポンピドゥー・センター「取經 Une quête」展

(図10)ポンピドゥー・センター「取經 Une quête」展。筆者撮影。

パリのポンピドゥー・センターで開かれていた「取經 Une quête」展は、2022年11月25日から2023年1月2日まで、地下1階の空間において無料で開催されていた(図10)。展示には、地上0階から垂らされた巨大な紙が目を引き、そこには蔡本人が書いた『般若心経』と『金剛経』の文字、そして『日子』と『何處』に登場するラオス人の青年Anong Houngheuangsyが書いた、彼がよく口ずさむ故郷の歌の歌詞が木炭で刻まれている(図11)。

(図11)地上0階から垂らされた巨大な紙。筆者撮影。

この展示はもともと1年前から企画される予定だったのだが、コロナ禍によって延期してしまっていた。初日の11月25日には、オープンスペースで李康生によるライヴ・パフォーマンスがあったという。彼は黒い服装で裸足になり、聴衆の前をゆっくりと行者と同じように歩いていたらしい。彼がパフォーマンスをしているところには机が置かれ、その上に小麦粉のような謎の白い粉が山盛りにされているのが、そのときの会場に来ていた観客の1人によるTweetで確認することができる*11。

*11 blue_yt氏のTweet、2022年11月26日7時55分、<https://twitter.com/blue_yt/status/1596276521567932416?s=20&t=vuOyIpBWY6pjByY1FU0b2g>(最終閲覧日:2023年5月15日)。

筆者は2022年12月29日に現地へ訪れた。前日の28日にも、ポンピドゥー・センターの地下の映画館Cinéma2で回顧上映されていた蔡明亮の映画作品を鑑賞しに行っていた。そこで筆者が視聴したのは、初期の傑作『河』(1997年)と、それと同時に上映されていた8分のドキュメンタリー映像『河上的月光(Moonlight on the River)』(2003年)である。この短いドキュメンタリー映像は、『河』の撮影で使われた淡水河を、その数年後に再び手持ちカメラで撮影した作品であり、河床が剥き出しになった夕暮れ時の川の上を、2匹の野良犬が彷徨っているのをカメラが追い、その上から蔡明亮によるナレーションが訥々と語られていた。

ポンピドゥー・センターの回顧上映では、そのほか蔡明亮の代表作だけでなく、彼が劇映画デビュー前に監督した『給我一個家(Give Me a Home)』(1991年)や『小孩(Boys)』(1991年)などのテレビ用に作られた作品や、短編映像『天橋不見了(Le pont n’est plus là)』(2002年)、『我新認識的朋友(My New Friends)』(1995年)、9分の短編『The Hole 2011』(2011年)、最新作『Où en êtes-vous, Tsai Ming-Liang ?』に『何處』、『蝴蝶夫人(Madame Butterfly)』(2009年)、『小康(Xiao Kang)』(2015年)、『海角天涯(All the Corners of the World)』(1989年)、『與神對話(A Conversation with God)』(2001年)、『是夢(It’s a Dream)』(2007年)、『漫不經心(Wandering)』(2021年)と、日本ではほとんど、あるいは全く公開されたことのない蔡の最初期の作品から現在に至るまでの作品が上映されていた。筆者が見ることのできたのは先述した『河』と『河上的月光(Moonlight on the River)』、そして中期の傑作『西瓜』(2005年)だけであり、今回上映された貴重な作品の多くは見ることができなかった。

「取經 Une quête」展に話を戻そう。会場の中へ入ると、そこには何も書かれていない大きな白い紙が床までだらりと垂れたところへ、新作の『何處』が投影されていた(図12)。冒頭は、『日子』にも登場したラオスの青年Anongがシャワーを浴びており、その後念入りに顔のスキンケアを行っているところが長回しで撮影される。保湿クリームを塗った後、緑色をした謎のクリームを顔全体に馴染ませている。おそらくちゃんとしたスキンケア用品なのだろうが、一見したところ、緑色の塗料材を塗っているようにも見える。まるで道化師のように緑色になったその顔は、ほとんどジャン=リュック・ゴダールの『気狂いピエロ』(1965年)のラストのジャン=ポール・ベルモンドを彷彿させる。その後、ショットはパリの街の中のカラフルなグラフィックで彩られた建物の中を、赤い袈裟を来た行者の李がゆっくりと歩いているところへと切り替わる。冒頭のたった3つのショットから理解できるように、この作品は「色」をめぐる映画なのだということが、すでに最初の数分間で充分に予告されていると言えるだろう。

(図12)「取經 Une quête」展で上映された『何處』と、それを見る小さな兄弟。筆者撮影。

その後、行者の李がパリの街をゆっくりと歩くショットが続く。蔡はすでに『西遊』で李にマルセイユの街を歩かせているので、パリにおいても映像的にはあまり代わり映えはない。ただ違うとすれば、『西遊』においては、ドニ・ラヴァンが李の身振りを背後から丁寧になぞり、模倣することで、まるで影のような、相即する身体の反復性が見られたのに対し、『何處』で描かれるのは、なかなか交わることのない李とAnongの2人の身体の間に横たわる距離が形作る、メロドラマ的構図である。李がパリの街を歩くショットのあと、続いてAnongが1人でパリの中を彷徨う。李は迷うことなくひたすら我が道を長時間かけて歩むのに対し、Anongは常に周囲をきょろきょろしながら、誰かを探している。時に広場の中に座り込み、スマホをいじって誰かを探す、あるいは待っている素振りを見せる。彼は時おり鼻歌を口ずさんでいる。それは彼の故郷の歌なのだと、説明文には書かれてある。李はやがてポンピドゥー・センターの前の広場に姿を現す。

続くショットでは、Anongがどこかのベンチに腰を下ろし、おもむろにパンを食べ、それをミネラル・ウォーターでごくりと流し込む姿が映し出される。作品の前半部では、2人は決して同一のフレームの中に収まることはない。次のショットでは、真っ赤な巨大なエレベーターの扉が急に開くと、中から李が登場し、歩き始める映像が流れる。おそらくこれはポンピドゥー・センター内にある作品を搬送するためのエレベーターなのだろうと推測されるが、鮮烈な赤色が、李の着ている赤い袈裟と即応し、ますますこの作品における「色」の重要性が浮かび上がってくる。

そして李は美術館内に侵入し、ロベール・ドローネーの絵画《パリの街》(1910-1912年)の前を横切る。この絵画は普段はパリ市立近代美術館に収蔵されている作品だが、おそらく2018年から2019年にかけてポンピドゥー・センターで開催されていた展覧会「Le Cubisme」展で展示されていた際に撮られたものだと思われる。なぜ、ここでキュビスムなのか、ドローネーなのかという疑問は当然出るべき問いだ。ありうる一つの解釈として考えられるのは、蔡にとっての「色」とは、決してアンリ・マティスといった色彩の革命としてのフォーヴィスムなのではなく、ドローネー的な形態の革命としてのキュビスムなのだということだろう。そこで「色」とは、日本語で読む場合の「いろ」なのではなく、仏教的な意味における「しき」、すなわち形ある物質的存在としての「色」にほかならない。だからこそ、「色即是空、空即是色」で名高い『般若心経』を蔡は巨大な紙に大きく書く必要があったのだろう。そしてキュビスムの中でも決してピカソやブラックではなく、色彩を重視したドローネーでなければならなかったのも、やがてキュビスムからオルフィスムへと移行し、独自の色彩理論を追求したドローネーこそが、蔡が『何處』で展開したい「色=形」の芸術の先達であったからなのかもしれない。

続いて今度はポンピドゥー・センター前の広場に佇むAnongの姿を映した後、誰もいないポンピドゥー・センター内のオープンスペースのショットに切り替わる。そこには巨大な真っ白の紙が敷かれてあり、その上をAnongがひざまずいて木炭で一本の線を引き始める。音声からは、紙の上に引かれる木炭の削れる音と、Anongが四つん這いになって移動する音が聞こえてくる。やがて炭の線は増えていき、次第に線と線が交差し始める。すると、画面の左側から、紙の上を歩く行者の李がフレーム・インする。ついに、黒い線が交差しあう白い紙の平面上で、2人は出会いを果たすのであった。Anongはひたすら線を引き続け、李は不乱に紙の上をゆっくりと歩き続ける。2人は平面上に共存しているものの、肉体はおろか、視線さえも交わることはない。

そして急にショットは、ベッドで眠るAnongの顔のクロースアップに変わる。先ほどのシーンは彼の束の間の夢だったのか──2人の距離が織りなすメロドラマは再び宙吊り状態に舞い戻ってしまう。李は再びパリの街を歩く。人が寝ている巨大なオブジェの前を、彼は歩いている。このオブジェは、先ほどの眠っているAnongの変わり身のようにも見える。直前のショットで見た彼の寝ている姿の残響を視覚的に感じ取りながら、その前を歩く李の姿を追ってゆくと、通行人の1人が、李に向かって何か怒鳴っているのが見える。そして、なんと彼の顔を軽く平手で叩くのであった。それでも、李は全く動じることなく、我が道をゆっくりと歩いてゆく。『行者』シリーズは、台北や東京、マルセイユなど、世界各都市で撮影されているため、都市ごとに行者の李に対する人々の反応が異なっている。一種の都市論としてこのシリーズを読むことも可能だろう。

やがて、ついにパリの街中で、Anongは李を発見する。目を瞑りながら静かにゆっくりと歩く李を、遠くから見つめるAnong。その眼差しには極めて熱いものがあるのだが、2人の視線は決して交わることなく、すれ違い、映画は終わるのであった。

『何處』を上映しているスクリーンの前には、長方形のベンチが3つほど並んでおり、最初から最後までじっと見続ける人はそのときわたし1人であったが、途中、何人かの人が立ち止まって奇妙な格好をした李を凝視し、あるいはベンチに座ってしばらく鑑賞していた。『何處』を上映している空間の隣では、『行者』シリーズの過去作が全て上映されていた。スクリーンの両隣には鏡が張られてあり、その鏡は床にまで張られていた(図13)。鏡と鏡の反射によって幾重にも反復・増殖した行者の姿が空間の中を覆い尽くし、狭い空間であったにもかかわらず、その無限の奥行きに見るものは幻惑してしまう。蔡映画において、鏡という物質は、

(図13)鏡張りの空間の中のスクリーンに投影される『行者』。筆者撮影。

たとえば、『行者』における、ポスターや広告が大量に貼られた台北の街の壁を背景に李が歩いているショット。『西遊』における、天井の巨大な鏡によって上下が反転したマルセイユの街。そして『夢遊』におけるラストの鏡。言うまでもなくこの表面性は、『郊遊 ピクニック』で李が持っていた看板広告の表面へ、そして『あなたの顔』においてクロースアップで映しとられる、人間の顔の皮膚の表面へと繋がっていよう。近年の蔡作品に頻出する、奥行きの排除された、平面的な画面構成は、表面という問題といかに向き合えばよいのか、彼なりの試みなのだと言えるのではないだろうか。

かつて美術評論家の宮川淳は、『鏡・空間・イマージュ』(1967年)の中で、鏡という表面のもつ魅力について論じた*12。それを受けて映画研究者のマチュー・カペルは、吉田喜重の映画における表面の問題を論じ、1960年代の日本における、世界の「純粋な表面」化について分析している*13。「純粋な表面」と化した世界は、2020年代の今日まで続く、一種のパラダイムだと言ってもよいだろう。全てが表面と化し、背後へ隠れることも、深層へ逃げることもできない、出口のないその世界において、我々は生きてゆくことができるのかという問いに対して、蔡はある極めて魅力的な解答を出しているように思える。筆者は別の論考で吉田喜重と蔡明亮を比較し、世界の表面化という問題について2人がいかに応答しているのかを考察した文章を残しているので、詳細はそちらに譲るが*14、ここでは『行者』シリーズ以降の蔡作品にとって、鏡という物質の持つ特権性を改めて確認しておく必要があるだろう。

*12 宮川淳『鏡・空間・イマージュ』水声社、1987年、21頁。

*13 Mathieu Capel, Évasion du Japon : Cinéma japonais des années 1960, Les prairies ordinaires, 2015, p. 340.

*14 拙論「半醒半睡のシネマトグラフ──映画における東京と眠りの共同体について」前掲書、116-138頁。

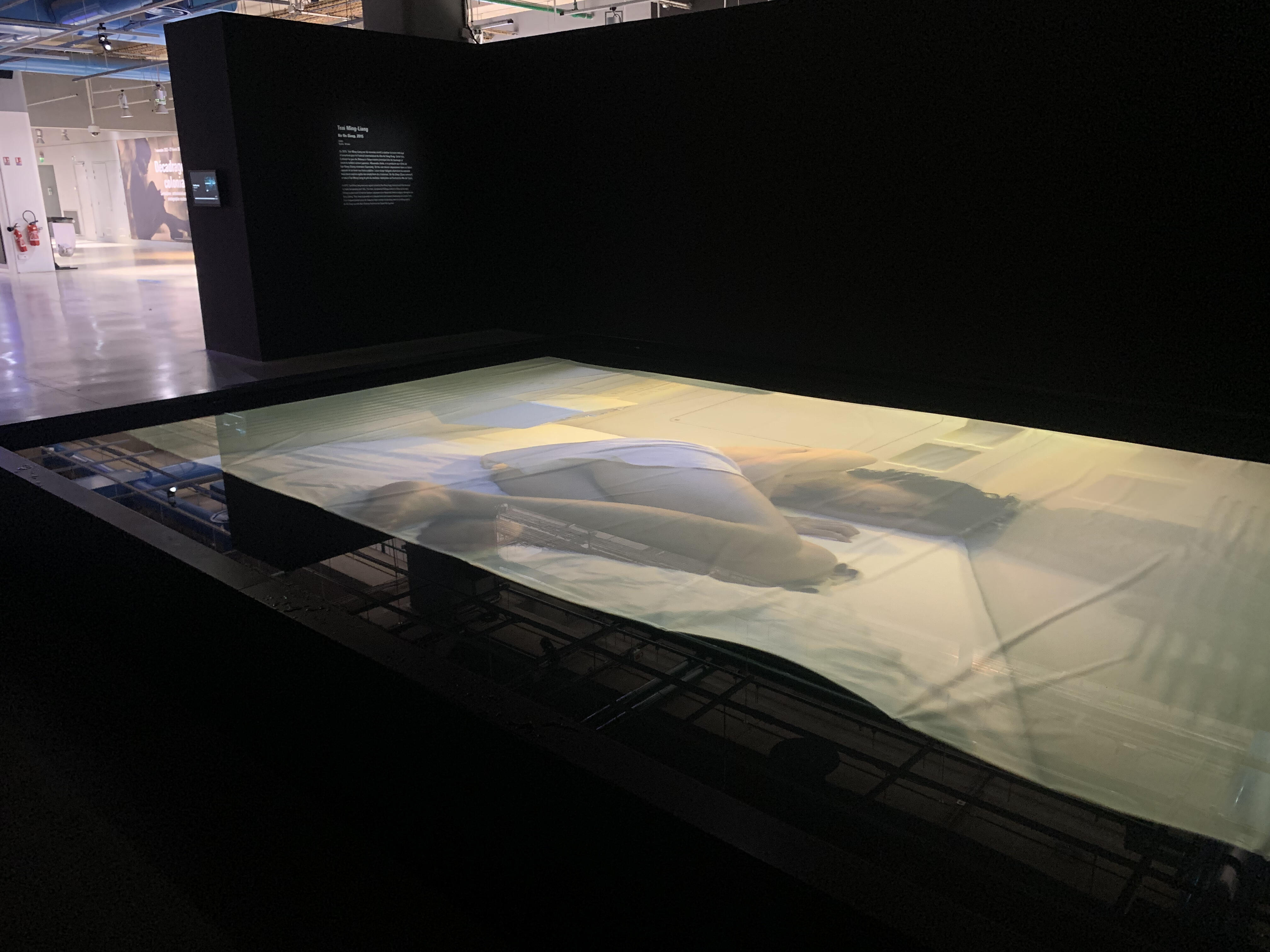

鏡張りの空間の隣の部屋には、水平に敷かれた布の上に天井から『無無眠』が投影されていた(図14)。壯圍沙丘での展示と同様、空間の入り口には、小さな児童は保護者同伴との注意書きがあったが、前者の展示とは異なり、特に仕切りらしいものはない。スクリーンの布に顔を近づけてよく見ると、なんとそこには水が張られてあり、水の中に浸かった布に映像が投影されていることに気が付く。映画内において東京の銭湯に浸かる李康生と安藤政信だけでなく、映画そのものがお風呂に浸かっていることの驚き──それはまるで、世界の全てが表面と化し、深層にあったものが全て表層へと浮かび上がってしまう時代において、それでもなお、水の中に身を浸して、水面と水底の中間地点で、表層と深層のあわいで、静かに揺蕩うことの可能性を示していたと言ってもよいだろう。スクリーンの布は決してピンと張られておらず、ところどころ皺がよって、襞が生じている点にも注意すべきである。なるほど世界は表面だけになってしまったのかもしれない。しかし、そこには襞が生じており、その襞がつくる翳りは、李の着る赤い袈裟の襞の翳りと呼応して、表面の世界とは異なる別の生き方を夢見させてくれると言ってもよい。

(図14)『無無眠』が投影してある布が入った風呂場。筆者撮影。

『無無眠』の風呂場の空間から外に出ると、壁にかかった液晶モニターに蔡の最新ドキュメンタリー『Où en êtes-vous, Tsai Ming-Liang ?』が上映されていた。そこには、コロナ禍において、蔡が台湾の山奥にある廃墟の中──そこは彼と李が普段住んでいる自宅である──で描いたとされる李康生とAnongのポートレイト、そして自画像が飾られていた。また、古びた椅子の映像が何ショットか続いた。蔡と李は本当にこの山奥にある廃墟で暮らしているのだという。

『何處』の上映空間や鏡張りの空間、そして『無無眠』の風呂場の空間から少し離れたところに、『無色』を上映している空間があった(図15)。そこは、『何處』の上映空間にあった巨大な紙や、鏡、水といった特徴的な物質のない、極めてシンプルな空間になっていた。まさに『無色』の映画内おける抽象的な白い空間のように、そこには「色」の存在が限りなく希釈されていた。

(図15)『無色』が上映されている無機質な空間。筆者撮影。

『行者』シリーズの第1作である『無色』は、英語タイトルで『No Form』と題されている。それは作品に映し出される真っ白で色のない空間を意味しているだけでなく、形がない、すなわち何も物質的存在がないことを表していたのだろう。赤い袈裟を着た行者は、「無色」の空間から、「色」を取り戻すために、はるばる遥か彼方の西の国まで、「經」を「取」りに、「冒険の旅 quête」を続けてきたのだ。

では、彼が取り戻したい「色」とは何なのか。今回の展覧会に先立って、ポンピドゥー・センターは蔡明亮にインタビューを行っているが、そこでインタビュアーのアメリ・ガリは、この展覧会を「物質性の礼賛 un éloge de la matérialité」だと語っている*15。そこで彼女が指している「物質性」とは、展示会場で使用されている水や紙、鏡などのことであるが、果たしてそれらが、本当に蔡+李の取り戻したい「色」、すなわち物質性なのだろうか。ポンピドゥー・センターの地下1階と地上0階は吹き抜けになっており、天井からは李が身につけていた赤い袈裟がぶら下げられていた。この作品も含めると、彼女の礼賛する「物質性」には布も含まれるのだろう。しかし、それらがただ展示されてあるからといって、直ちに「物質性の礼賛」と言ってしまってよいのだろうか。

*15 Centre Pompidou, op. cit., p. 7.

そもそもインスタレーションとははじめから「極めつけの物質」なのだと指摘したのは、ボリス・グロイスであった。なぜならインスタレーションとは空間的なものであり、空間的であるということは、物質であることのもっとも一般的な定義であるからだと、彼は語っている*16。であれば、なにもわざわざ紙や水、布を素材のまま展示しなくても、インスタレーションという形態でさえあれば「物質性」は必然的に担保されるだろう。しかし、それだけでは「物質性の礼賛」と呼ぶにはあまりにもつまらない。では、蔡+李の欲望する「色」としての物質性とは一体何なのか。

*16 ボリス・グロイス「インスタレーションの政治学」星野太+石川達紘訳『表象 12』月曜社、2018年、69頁。

4. 美術館の中の蔡+李

そのことについて思考するためにも、ここで壯圍沙丘旅遊服務園區での「行者」展と合わせて、キュレーターとしての蔡明亮の創造性について改めて考察しよう。壯圍沙丘旅遊服務園區における「行者」展で際立って特徴的だったのが、その空間に居合わせた観客自身の身体による蔡明亮的パフォーマンスの無意識の再演であった。人々は映像の中で歩く行者とともに、砂の上を歩きながら、李と同じ身体リズムを分かち合うことで、観客の身体は少しずつ彼に似た身体へと可塑的に作り替えられる。とはいえ両者のシンクロニシティは決して強制されたものではなく、自由にその場から立ち去ることが可能だった。そのことをわたしは「入浴的行為」と呼び、大きなサウナ施設のようなものとしてこの展示を捉えている。

門林岳史は、観客が身体をともなって劇場や美術館に足を運ぶとき、観客自身がある種のパフォーマンスをしているという要素について言及し、鑑賞に時間のかかるメディア・アート作品などの展示の場合は、2〜30分そこに立ち止まらなくてはならず、また劇場とは違って美術館の場合、基本的に歩き回らなくてはならないことから、観客の身体性が必然的に浮かび上がってくることを指摘している。そのとき、人々は「純粋な受容器官」であることをやめて、より自由な鑑賞が可能となるのだが、それは同時に観客の戸惑いをも意味し、あらかじめ決まった見方がないことから、自分が何をすればよいのか新たに発見してゆく創造的な契機を誘発するのだと彼はある鼎談で述べている*17。

*17 加治屋健司+門林岳史+中島那奈子+三輪健仁+星野太「越境するパフォーマンス──美術館と劇場の狭間で」『表象 12』前掲書、26-28頁。

しかし、美術館側が観客の自由なパフォーマンスを期待してしまうと、かえって効果が減少してしまうという矛盾が生じる。同鼎談で加治屋健司と星野太は、ジャック・ランシエールの『解放された観客』(2008年)を参照して、「座っている観客」と「歩き回る観客」という対立ではなく、「受動的な観客」と「能動的な観客」という対立で考えるべきだと指摘し、観客が受動的な鑑賞から能動的な鑑賞へと移行するように仕向ける展示は、むしろ美術館の欲望として正しいとは言えず、ランシエールが『無知な教師』(1987年)で批判したような、教えるものと教えられるものという枠組みを温存してしまうと述べる*18。

*18 同書、34-35頁。

以上の議論を踏まえた上で、壯圍沙丘旅遊服務園區の「行者」展における観客のパフォーマンスとはいかなるものだったのかを考えると、それはもちろん「歩き回る観客」であるには違いないのだが、果たしてそこでの観客が「能動的」であったのかと問われると、必ずしもそうとは言えないように思われる。映像の中でゆっくりと膨らんではへこんでゆく李の腹部の呼吸の動きに合わせて、自然と観客の呼吸のリズムが同調してしまうのは、決して観客の「能動的」なパフォーマンスではないだろう。それは自らの意志に関係なく、いつのまにか生じてしまう現象であり、またそれを「受動的」と呼ぶのもまた異なる何かであろう。この展示における「入浴的行為」の条件であった「熱くなったら外に出る」というパフォーマンスもまた、決して「能動」「受動」の区別では捉えられない。それは自分の身体が「熱さ」に耐えきれずに限界を迎えてしまったことの証拠であり、「能動」と「受動」が識別不可能になった曖昧な行動に違いない*19。

*19 この展示における「入浴的行為」を、「中動態」的と称しても良いかもしれない。國分功一郎はエミール・バンヴェニストによる定義を参照しつつ、能動態と受動態の対立の外にかつて存在していた中動態を、「動詞の示す過程の内に主語が位置づけられる事態」(國分功一郎『中動態の世界 意志と責任の考古学』医学書院、2017年、100頁。)と定義している。映像内の呼吸のリズムに巻き込まれて観客が呼吸をするのも、「熱さ」に耐えきれずに外へ出てゆくのも、いずれも主語が動詞によって示される過程の内にあるといえるだろう。

人が身体的に限界を迎えるほどの「熱さ」を感じること──それは物質としての身体の有限性が臨界点を迎える瞬間なのであり、そこで露呈されるものは、観客の身体そのものの物質性にほかならない。蔡+李が礼賛したい「色」とは、素材のまま展示されてある水や紙、鏡、布といったマチエールよりもずっと明らかに、いまここにいる人々の身体の物質性を置いてほかにない。そしてその物質としての身体に直接触れているものとしての、床に盛られた壯圍沙丘の砂の存在も、決して無視できないだろう。

そのように考えるとき、ポンピドゥー・センターの「取經 Une quête」展で観客はいかなるパフォーマンスを演じ得たのか、いささか物足りない気もしなくはない。なるほど『無無眠』は水の張られた水槽の中でお風呂に浸かっていた。しかし、それを見るわたしたちにいかなる新しい創造的な契機があっただろう。ここには、すでに美術館としての制度が確立されているポンピドゥー・センターという大規模な施設の持つ限界を示しており、壯圍沙丘旅遊服務園區の「行者」展がはるかに観客の創造的な契機に満ち溢れていたのは、この施設が2018年に誕生したばかりだからという制度的な問題も充分考えられる。花の都パリの美術館に、壯圍沙丘の砂を大量に運んでくることなど不可能なのである。

かつてアンドレ・バザンは、戦前の古典的な映画と戦後のネオリアリスモの映画を比べて、「煉瓦」と「岩」の比喩を用いて対照的に論じた*20。前者があらかじめ決められた設計図に合理的に収まるよう加工された素材でできているのに対し、後者はそうした設計図に収まることのできない、加工以前のごつごつとした素材でできている。バザンは川の浅瀬に点在する岩の塊を一つ一つ飛び移って川を渡るイメージで語るのだが、蔡明亮に至っては、もはや岩ですらないといえよう。それは岩ではなく、あくまでも壯圍沙丘の砂なのであり、他の国/地方の砂では決してありえない物質性がそこにはある。あの色味、あの粒子、あの柔らかさでないと身体に直接伝わることのない、蔡+李独自の「色」が、そこにはあったのだ。その空間をゆっくりと踏みしめることで、わたしたちの身体もまた、ゆっくりと別の何かに変容してゆく。蔡作品で描かれる「すれ違い」が「出会い」へと変わる瞬間は、きっとこの変容した身体と身体が歩み出ることによって創出されるのかもしれない。

*20 アンドレ・バザン『映画とは何か(下)』野崎歓・大原宣久・谷本道昭訳、岩波文庫、2015年、240-242頁。

参考文献

- 加治屋健司+門林岳史+中島那奈子+三輪健仁+星野太「越境するパフォーマンス──美術館と劇場の狭間で」『表象 12』月曜社、2018年。

- ボリス・グロイス「インスタレーションの政治学」星野太+石川達紘訳『表象 12』月曜社、2018年。

- 國分功一郎『中動態の世界 意志と責任の考古学』医学書院、2017年。

- 高部遼「半醒半睡のシネマトグラフ──映画における東京と眠りの共同体について」『東京時影 1964/202X』羽鳥書店、2023年。

- アンドレ・バザン『映画とは何か(下)』野崎歓・大原宣久・谷本道昭訳、岩波文庫、2015年。

- 宮川淳『鏡・空間・イマージュ』水声社、1987年。

- 「無無眠─蔡明亮大展」MoNTUE 北師美術館、2016年、< https://montue.ntue.edu.tw/nonosleep/ >(最終閲覧日:2023年5月15日)。

- 「蔡明亮趕直播潮 相中壯圍沙丘館」『中時新聞網』2018年4月26日、<https://www.chinatimes.com/newspapers/20180426000821-263201?chdtv >(最終閲覧日:2023年5月15日)。

- 「壯圍沙丘「行者」展4月底結束 蔡明亮盼民眾把握」『中央通訊社』2021年4月22日、<https://www.cna.com.tw/news/acul/202104220355.aspx >(最終閲覧日:2023年5月15日)。

- 「宜蘭壯圍沙丘「行者」展有望續展 蔡明亮樂觀其成」『中央通訊社』2021年5月20日、<https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202105200110.aspx>(最終閲覧日:2023年5月15日)。

- 「宜蘭壯圍沙丘《行者.蔡明亮》展將於明年1月落幕 園區將更新規畫」『自由時報』2022年12月7日、<https://art.ltn.com.tw/article/breakingnews/4147507>(最終閲覧日:2023年5月15日)。

- 蔡明亮Facebook、2023年1月8日、<https://www.facebook.com/TsaiMingLiangOfficial/posts/709360020547629>(最終閲覧日:2023年5月15日)。

- 「蔡李陸咖啡商號」<http://www.tsaileelu.com.tw/index.html>(最終閲覧日:2023年5月15日)。

- 「蔡李陸咖啡商號 (官方粉專)」Facebook、<https://www.facebook.com/tsaileelucoffee>(最終閲覧日:2023年5月15日)。

- blue_yt氏のTweet、2022年11月26日7時55分、<https://twitter.com/blue_yt/status/1596276521567932416?s=20&t=vuOyIpBWY6pjByY1FU0b2g>(最終閲覧日:2023年5月15日)。

- Mathieu Capel, Évasion du Japon : Cinéma japonais des années 1960, Les prairies ordinaires, 2015.

- Centre Pompidou (2022), Exposition Tsai Ming-Liang Une quête, viewed 15 May 2023, <https://www.centrepompidou.fr/fr/programme/agenda/evenement/2ZHkZ5S>.

- Centre Pompidou, «Tsai Ming-Liang, infatigable arpenteur du cinéma», Tsai Ming-Liang Une quête, 2022.