岡田茉莉子インタヴュー 『秋津温泉』の衣裳 着物が語るメロドラマ

はじめに

吉田喜重監督『秋津温泉』(松竹大船、1962年)は、日本映画史に輝くメロドラマの名作である。日本の撮影所システムが黄昏時にさしかかった瞬間、1950年代を代表するスター女優と60年代以降の新しい波を担う若き映画作家の出会いが生み出した、奇跡のような作品と言える。2003年、今思えば吉田監督の遺作になってしまった『鏡の女たち』(2003年)の公開を記念して『ユリイカ』で吉田喜重特集が編まれ(4月臨時増刊号)、批評の依頼に舞い上がった私は、ずいぶん肩に 力が入った『秋津温泉』論を書いたものである。ところが、『ユリイカ』が届いて驚いたのは、斉藤綾子さんも今は亡き御園生涼子さんも、みんな『秋津温泉』について書いていたことだった。温泉場でひたすら待つ女(岡田茉莉子)と文学青年崩れで既婚のダメ男(長門裕之)との恋愛を描いた『秋津温泉』は、物語内容のレベルでは女性のエンパワメントからはほど遠い。それにもかかわらず女性観客や批評家を魅了し続けるとしたら、受動性と停滞へと還元されうるキャラクターを演じながら岡田が放つ、神々しいまでの意志力と弾けるような運動性ゆえではなかろうか。

しかし、その後20年ほどの間に日本語の映画研究に訪れたいくつかの変化──とりわけ、映画産業と女性映画人への強い関心の興隆を経験するなかで、岡田茉莉子は『秋津温泉』を自らの出演百本記念映画としてプロデュースした、という能書きを繰り返すのではなく、衣裳監督としての貢献を具体的に明らかにしなければ、と考えるようになった。あの神々しさは、製作プロセスにおける力学や、衣裳の具体的な力に支えられているのではないか。

さらに、このインタヴューを企画した直接のきっかけが二つある。第1に、京都大学の人間・環境学研究科において、デザイナー森英恵の映画衣裳についての辰已知広さんの博士論文を指導する機会に恵まれたことだ。本インタヴューでも明かされるように、森英恵は『秋津温泉』の衣裳デザインにも参加しており、辰已さんは聞き手の一人として本インタヴューに参加し、文字起こしもしてくれた。第2に、私自身が2年ほど前にやや唐突に和装を始めた。その結果、今までせいぜい画面上の漠然とした「色」「柄」でしかなかった着物が、階層や規則、着るプロセス、様々なデヴァイスの総体からなる、ミチコ・スズキが言うところの「着物の言語」*1として把握できるようになった(とはいえまだまだ初心者なので、至らぬところはご寛恕のうえご指導ご鞭撻をお願いしたい)。そうなると『秋津温泉』は、着物によって織りなされたテクストとして新たな相貌を見せはじめ、と同時に疑問が沸々と湧き上がり、これは岡田茉莉子さんご自身にうかがうしかない、と思い詰めた次第である。

*1 Michiko Suzuki, Reading the Kimono in Twentieth-Century Japanese Literature and Film (Honolulu: University of Hawaii Press, 2023), 4-6.

インタヴューは2025年3月19日の午後、東京のホテルニューオータニKATO’s DINING & BARの個室で2時間に亘って行われた。『秋津温泉』のスクリーンショットのプリントアウト、場合によってはノートパソコン画面で具体的なモノをお見せしながら、映画のプロット順に岡田さんに質問してゆく形を取った。岡田さんのアシスタントである田中博さんは、インタヴューのお願いを仲介し、当日は私どもの至らぬ質問を補って助けてくださった。

インタヴューに答えてくださった岡田茉莉子さんに心より御礼申し上げる。

*****

──映画のためにお着物を作るときは、当時の松竹大船では、まずどういう風にして、どこに頼んでいたのですか?

岡田茉莉子 衣裳部さんという人たちがいるんです。その人たちに私が注文するわけ。こういうのを探してみてって言って。するといくつか持ってきてくれて、そこから私が選ぶという流れです。

──ということは、すでに衣裳部にあるお着物を着るのでしょうか。それとも『秋津温泉』などの場合、全部一からデザインしているのでしょうか。

岡田 そうですね。一からデザインしていましたね。

──クレジットに、「撮影 成島東一郎、美術 濱田辰雄、音楽 林光」と並んで、「衣裳 岡田茉莉子」とあります。その次に、「衣裳提供 中勝」と出てきますが、こちらは?

岡田 問屋さんですね。私がこのお店から選んで、みんな提供してもらってるんで、それでタイトルに出したということですね。

──失礼ですが、提供ということは、お金は?

岡田 ここには払わないということです。宣伝になるから、ということで。

──では、この中勝さんの名前で衣裳が提供されると、観客として見た方とかが、例えば、『秋津温泉』のあのシーンで岡田茉莉子が着ていた紫のあの柄の小紋がほしい、とか、そういうこともあるのですか?

岡田 あります。そうなんですよね、楽しいでしょ、こうやってシーンに合わせて衣裳を選ぶのって。

──伺いたかったのが、原作(藤原審爾『秋津温泉』)との関係です*2。

岡田 原作より映画の方が良かったでしょう。ほんとに、そんなにいい小説じゃなかったんですよ。ただ、この新子さんっていう女性が私は好きで、この新子さんを演じられればいい。あとはどうでもよかったんです。

──では、小説を読まれて、この場面を映画にしたいとか、演じたいって思われたりとかは特になかったのですか。原作には着物の描写もけっこうありますが。

岡田 特にはなかったですね。

──原作の最後の章に、新子さんが日本舞踊の「静御前」の稽古をするシーンがあります*3。新子さんの結婚話を知った周作さんがそれを止めようと岡山からやってきて、秋津荘に着く。ちょうど新子さんは踊りの稽古中で、それを周作さんが廊下の外から眺めます。実は、ここを読んで、企画されたとき、もしかして、着物姿で舞う岡田さんを、周作役に決まっていた芥川比呂志さんが見て──というシーンを想像されたのかな、なんて思ったのです。前の年に『女舞』(大庭秀雄、松竹大船、1961年)で日舞の舞踊家を演じていらっしゃいますし。

田中博 舞台だったらそうなったかもしれないね。一差しでもあったかもしれない。

岡田 そうねえ。

──映画『秋津温泉』は、事実上、吉田監督のオリジナルと言って差し支えないと思います。原作のなかで使っているのは設定だけですよね。

岡田 原作者に原作をもらいに行ったとき、どうぞご自由にお作りくださいって言われたので。まあ、原作から離れることあるかもしれないですけど、私はこの新子さんという女性に魅力を感じたので、それがやりたくて、と申し上げると、快く承知していただいて、あとは吉田監督の作りたいような映画でいいです、ということで。

──では、映画の最初から見てゆきましょう。まず、戦中の新子さんはモンペ姿です。

岡田 モンペは私がデザインして、森英恵さんに縫ってもらったんです。

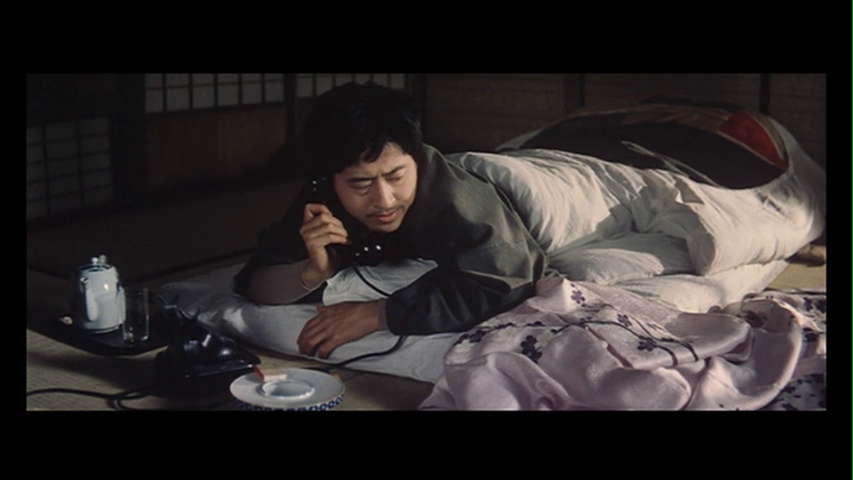

図01:紺の絣のモンペで登場する新子=岡田茉莉子。暗い布団部屋に白い襟が浮き上がる。『秋津温泉』

──印象深い新子さん登場シーンのモンペ(図01)、かっこいいです。

岡田 私が実際に子供の頃に体験したことを頭におきながら、デザインしたんですよね。白い襟がついているとこがいいでしょ?

──襟がかわいいです。

岡田 子供の頃、こうだったんですよ、本当に。その通りにしました。着物のモンペに白い帯を締めてました。藤縞柄のデザインで。ここでは襟だけ付けてますけど、本当は、白いブラウスを着て、その上にモンペを着てたんです。

──実際に着ていらした経験に基づいて、森さんがパターンを作って、縫ったのですね。

田中 新品すぎて一晩着て寝たとかおっしゃってましたね。

岡田 そうそう、新品すぎたので、持って帰ってね。

──あんまり新しいとリアルじゃなくなっちゃいますものね。ところで、洋服っぽいモンペと着物っぽいモンペがあったと本で読んだのですが。

岡田 ええ、本当にもう着物の上下みたいな感じで、下だけモンペスタイルで、上は着物スタイルで。

──着物を着て、ズボンを上から、ズボンというか袴の下が閉じているみたいな感じで履く、という感じなんでしょうか。

田中 スカート式ではなく、ズボン式ですね。

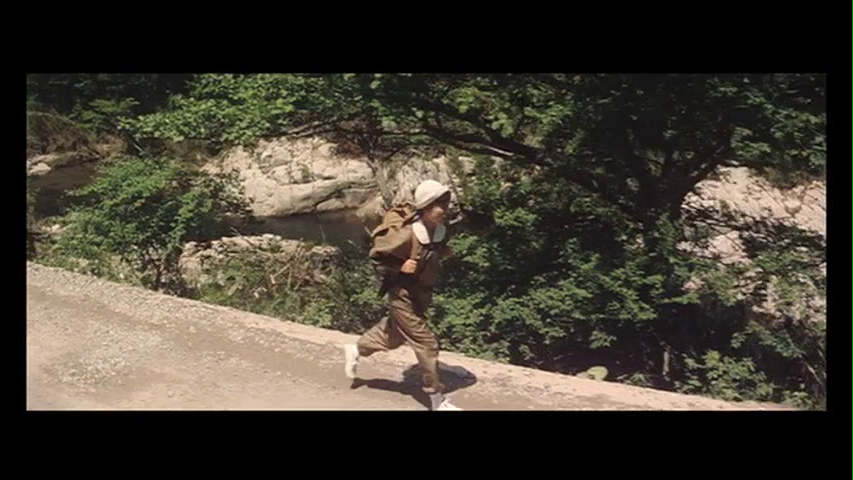

──小学校に行って玉音放送を聴き(図02)、走り出すシーンでは(図03)、洋服スタイル、森英恵のデザインですね。

図02: カーキ色の洋服式のモンペ姿の新子。襟と帽子の白がまぶしい。『秋津温泉』

図03:日本の敗戦を知り、川辺を疾走するモンペ姿の新子。『秋津温泉』

岡田 ああ、これね。これがその白い襟。実際、こうやって私は子どもの頃着ていたので、それを思い出して作ったんです。

──この白い帽子も可愛いです。

岡田 実際やっぱり夏は暑いので帽子をかぶっていましたからね。思い出して。

──帽子も森英恵さん?

岡田 ええ、そうです。モンペも仮縫いしましたよ。

──ところで、少しシーンが飛びますが、このモンペ以外の洋装で印象に残るのは、芳村真理さんが演じている煙草用品店の売り子、周作の浮気相手です。このヒョウ柄のブラウスとベージュのスーツ(図04)も、森英恵さんなのでしょうか。

図04:ヒョウ柄のブラウスに同色のニットスーツ、中年男・周作をあしらう東京の現代娘、陽子。『秋津温泉』

岡田 そうです。森さんです。

──やっぱりそうなのですね。

さて、戦争が終わった秋、野原を周作さんとお散歩です。黒の紬に赤と白の博多帯、裏地の赤が見えて(図05)、本当に若々しくてかわいいですよね。

図05:周作と秋の秋津を散策し、開放感に浸る新子。黒い着物に赤い八掛が鮮やか。『秋津温泉』

岡田 うん、裾回し赤にして、あとショールも赤(図06)。

図06:流水+雪輪柄の黒い紬に、白地に赤の博多帯、ショールも赤である。『秋津温泉』

田中 足袋も赤にして。ワインかな?

岡田 昔はね、こういう感じの足袋があったんですよ。裏がネルみたいになっていて、冬に穿くの。

──そして占領期、ダンスをしたりバーで煙草を吸ったりします。新子さんはここで紫を着始めますね(図07)。この後、新子さんはかなり紫を着てるんですけど、新子さんの色は紫と決めておられたのでしょうか。

図07:バーに周作(画面右)を探しに来た新子。紫と白のモダンな幾何学模様の小紋に、赤い博多織の名古屋帯である。『秋津温泉』

田中 紫は新子さんが好きな色?

岡田 というか岡田さんが好きな色。

全員 笑

──お似合いになりますしね。あと、色々な紫があって楽しいですよね。

田中 いろんな種類ありますもんね。

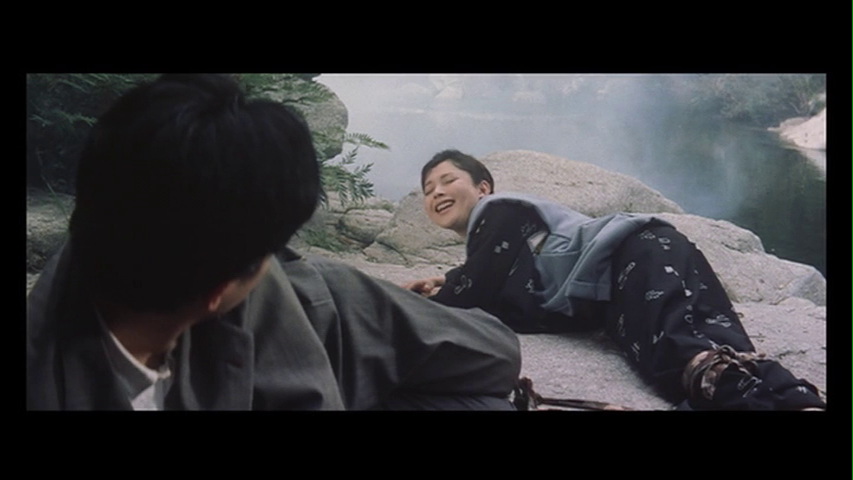

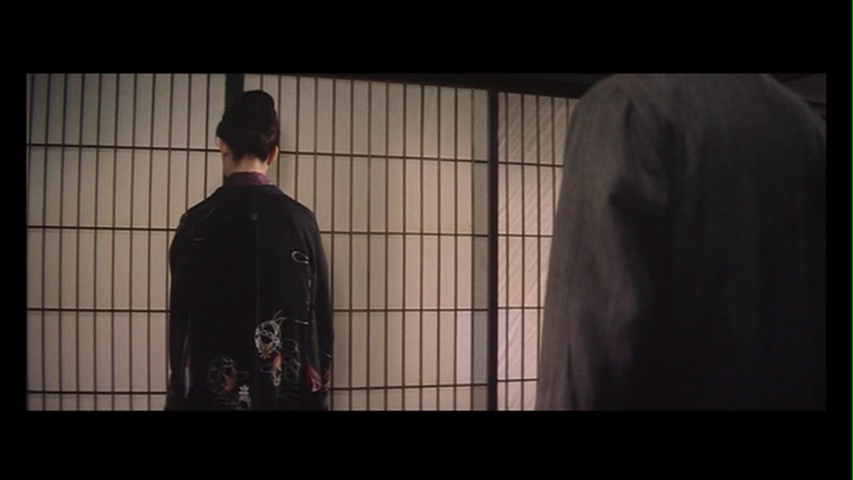

──さて、心中を試みるシーンですが、周作はスーツを着ているけど、新子は、野原のシーンと同じ黒い紬、その上に袖なし羽織を着ています(図08)。ロマンチックに心中するならもっとおしゃれするはずなのに普段着なのは、あんまり本気じゃない、ということを見せる演出なのかな、と思ったのですが。

図08:足を縛り、睡眠薬で心中をしようとするが、新子は笑い転げてしまう。図09-10と同じ黒の絣に、鼠色の袖なし羽織というカジュアルなスタイル。『秋津温泉』

図08:足を縛り、睡眠薬で心中をしようとするが、新子は笑い転げてしまう。図09-10と同じ黒の絣に、鼠色の袖なし羽織というカジュアルなスタイル。『秋津温泉』

岡田 この袖なしの羽織はね、本当に私が子供の頃に着てたんですよ。それを思い出して、それを撮っただけなんです。

──この後、オフホワイトに古典柄のお振袖でお見合いをし、ふてくされて河原に行き、これから煙草を吸います(図09)。足袋をはいたまま川に入るところがいいですね。

図09:オフホワイトの地に赤を中心とした古典柄、黒の袋帯はふくら雀に結んだお見合い姿だが、足袋で川を渡るなど、フォーマルさを壊す新子。『秋津温泉』

図09:オフホワイトの地に赤を中心とした古典柄、黒の袋帯はふくら雀に結んだお見合い姿だが、足袋で川を渡るなど、フォーマルさを壊す新子。『秋津温泉』

さて、『映画評論』1962年5月号に、「スター・プロデューサーの進出」という記事が載りました。3月に岡山県の奥津温泉で撮影中の岡田さん、吉田監督のスナップがあります。自伝のなかで、雪を撮るための撮影に衣裳が間に合わず、ご自身の着物で撮られたと書いておられました*4。

岡田 紫のショールと。黒の羽織と。

──紫のショールは、これじゃありませんか(図10)。

図10:藤色に近い薄いピンクに枝梅の訪問着、赤い雨下駄に紫のショール姿の新子。『秋津温泉』

図10:藤色に近い薄いピンクに枝梅の訪問着、赤い雨下駄に紫のショール姿の新子。『秋津温泉』

岡田 あ、これですね。自分で編んだショール。

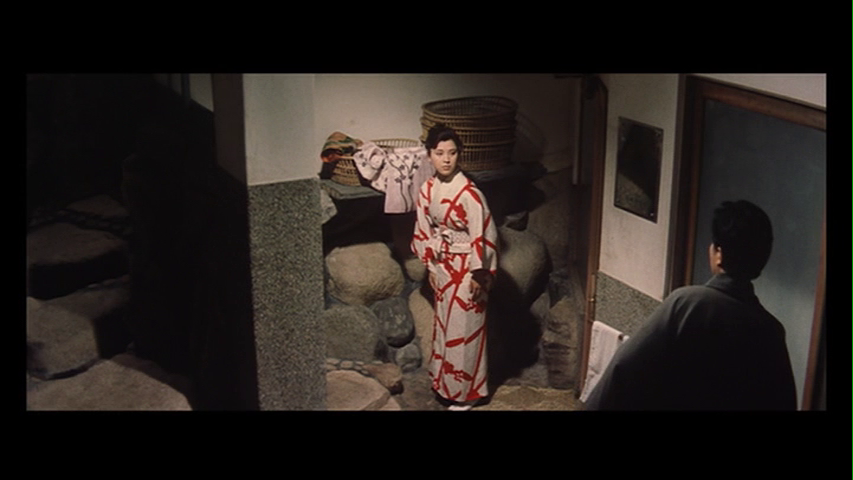

──え! ご自分で編まれたとは。周作さんが3年ぶりに秋津にやってきて、新子さんは嬉しくて雪の中を駆ける、とても印象的なシーンです。でも、周作さんは芸者を呼んで酔っ払っているので、新子さんは機嫌を損ねて退席します。その夜、脱衣所で長襦袢の新子さんとばったり出会います(図11)。これ、何の柄でしょう? すごく印象に残ります。

図11:酔った周作は、脱衣所で鮮やかな模様の襦袢姿の新子に出くわす。画面中央上の籠には、図14の訪問着が見える。『秋津温泉』

図11:酔った周作は、脱衣所で鮮やかな模様の襦袢姿の新子に出くわす。画面中央上の籠には、図14の訪問着が見える。『秋津温泉』

岡田 ああ、これ何の柄でしたかね。

──脱衣籠の中には、脱いだ着物があります。これは、自前ではなく、中勝さんで作られた着物ですよね。

田中 反物もらって作った着物なんですよね。

岡田 あ、そうそうそう。

田中 恐らくそうですね。全部、長襦袢もね。提供してもらって。

岡田 そう。

田中 ご本人だけでしょう。他の人たちは、衣裳部にある着物を使ってね。

岡田 そうそう。

──例えば、周作さんが着ているものって、衣裳部のですかね。

全員 笑

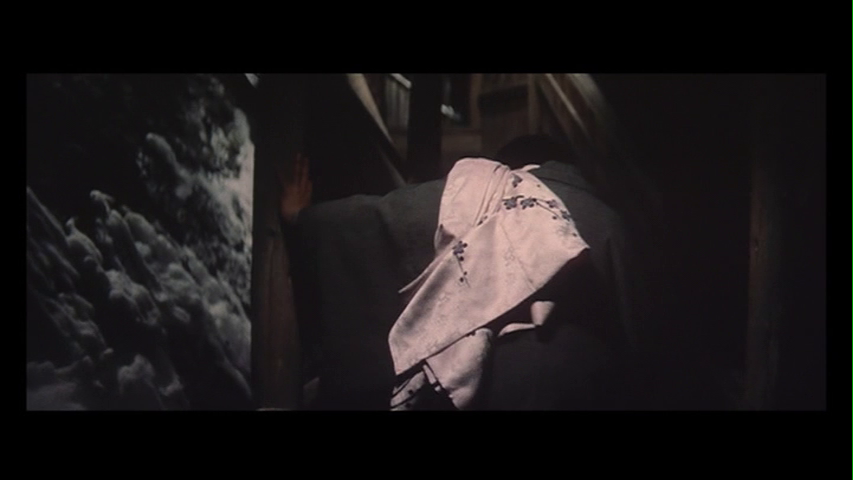

──新子さんは襦袢姿で走り去り、周作さんは、脱いであった着物を持って後を追います。着物が演出上もとても重要な役割を果たしています。薄いピンク色の着物が暗闇の中に映えます(図12)*5。新子さんは離れの部屋に逃げて鍵をかけたので、周作さんは自分の部屋にそのまま着物を持ってゆき、朝になります(図13)。本当に可愛い着物ですよね。これは、例えば梅の柄でとか、色とか、全部岡田さんが考えて、中勝さんと相談するのでしょうか。反物を見て決めるのですか。

図12:新子の着物を肩にかけ、秋津荘の外の回廊を追ってゆく周作。着物が引き立つ。『秋津温泉』

図12:新子の着物を肩にかけ、秋津荘の外の回廊を追ってゆく周作。着物が引き立つ。『秋津温泉』

図13:新子に閉め出され、「空蝉」の衣のように残された着物と朝を迎えた周作。『秋津温泉』

田中 当時のことは知らないけれど、いろんな反物を出してもらったなかから選んでますよね。このシーンはこれ、と…。

岡田 そう。それこそ問屋さんに行ってみんな見せてもらって、で、注文して。

──次の日、周作さんと別れるときに着ているのが、毬の柄の羽織になります(図14)。これが自前のものでしょうか。

図14:周作(手前)の結婚について話し合う新子。黒地に鞠の模様の羽織。『秋津温泉』

岡田 自分の羽織ね。

田中 うちで見たことある。まだある。

──ここだけは、自前を使ったということですね。

岡田 そうそう。気に入ったのがなくて、自分の羽織を(笑)。

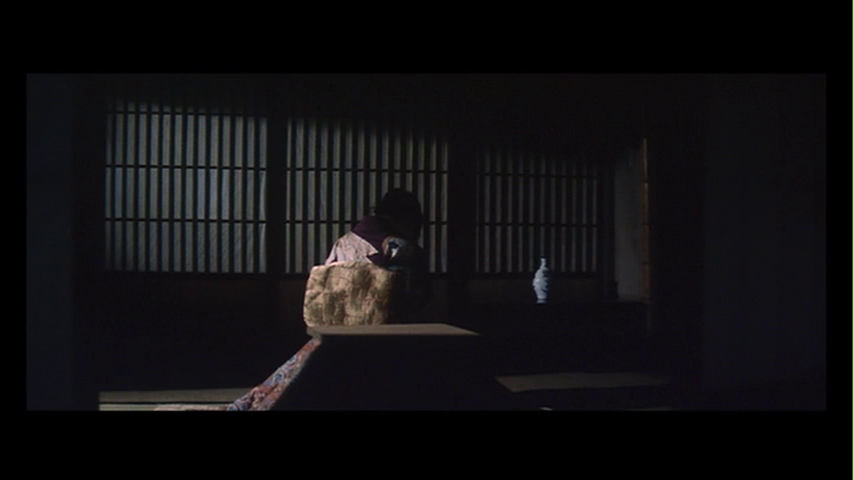

──そして、こんどは4年ぶりに、東京への引っ越しを目前にした周作さんが秋津にやって来ます。女中たちとお花見に行った新子さんは、華やかな丸紋の赤紫の訪問着に、金色のキラキラ光る帯を締めて、酔っ払って帰って、周作さんとお酒を飲んで酔い潰れます(図15)。目が覚めて、離れの自室に戻り、姿見に自分の顔を写して見て(図16)、周作さんと初めての夜を過ごす決心をするのですが、その姿見のカバー、薔薇の模様ですが、帯と同じ金色なのです(図17)。やがて周作さんが入って来ると、暗いなかに座って待っている新子さん金色の帯が浮き上がって見えます(図18)。

図15:赤紫に丸紋の訪問着に金色の袋帯というシックな装いで酔い潰れた新子。『秋津温泉』

図16:自室の姿見で鏡像を見つめ、決心をする。『秋津温泉』

図16:自室の姿見で鏡像を見つめ、決心をする。『秋津温泉』

図17:新子を映す前後、薔薇の地模様の金色の姿見のカバーが写る。『秋津温泉』

図18:暗い室内で顔を覆って周作を待つ新子。金色の帯が浮かび上がる。『秋津温泉』

素晴らしいと思うのですが、こういうのはやはり、撮影の成島東一郎さんと相談して決められたのですか?

田中 衣裳合わせの時にはカメラマンは入るんですかね?

岡田 そうそう。監督と、カメラマンと、衣裳を選ぶときに立ち会ってね。ダメな色とか、そういうのを全部弾いて。

──ダメな色とかあったのですか?

岡田 あまり目覚めてしまう色とか、それから、ハレーションを起こすものとかはダメなんです。

──次の朝、新子さんは練色の着物で、紬、御召、何でしょうか? 周作さんの部屋に行くと、いない(図19)。で、そこから車を呼んで、着替えてバス停に着きます(図20)。

図19:しっとりとした練色の普段着に黒の半幅帯を締め、周作の部屋を訪れる湯上がりの新子。『秋津温泉』

図20:タクシーを飛ばして、周作が乗ったと思しきバスに間に合った新子。紫の矢羽根の小紋、薄緑の帯が陽光に輝く。『秋津温泉』

岡田 そうですね。これ、お風呂上がりの着物でしょ。だからこれを着替えて。

田中 ああそうか、車が来る間に普段着を外出着に着替えたということですね。

──着物がわからないと、この練色のお着物で十分に素敵だからこのまま外出しても、と思っちゃうのですが、やはり速攻で着替える。

岡田 お風呂上りでしょ。

田中 帯がちゃんと結んであるからね。

岡田 だってお手伝いさんがいたんですもん。日高澄子さんが演じるお民さんが。

──そうですね(笑)。ちゃんと着替えて追うというところに、引き止めるという決意も表れています。この紫と白の矢羽根の小紋に、若菜色の綺麗な名古屋帯に白いレースのショール、白のクラッチバッグ(図21)。もう一晩、津山の旅館で過ごして駅で別れるので、一番着ている時間も長いですし、ドラマチックな場面に相応しい衣裳です。紫と薄緑は着物ならではの色合わせだと思います。

図21:白いレースのショールに同色のクラッチバッグを合わせ、春らしい装いで津山の鶴山公園を周作と散歩し、気丈に振る舞う新子。『秋津温泉』

──しばらく年月が経って、周作さんがもう一回訪れますが、新子さんは旅館・秋津荘をたたんでいました。離れも取り壊す直前です。般若寺にお風呂をもらいに行って帰って来たところです。洗い髪ですね。これ、生地は何だったのでしょうね。紬でしょうか、ツルツルした絹じゃなくて普段着だから(図22)。

図22:濃紫の紬にベージュの伊達締、縞の羽織を着た新子。『秋津温泉』

田中 縞の半纏着てますね。

岡田 それこそ、これは最後ですよね。ああ、うち工事しているときね。

田中 これこそ江戸紫じゃないですか。

岡田 そうだね。江戸紫だね。

田中 相当濃いですね。

岡田 一番近いのはこの色かな(『定本 和の色辞典』を見ながら)。

木下・田中 あ、近いです。

──そして、新子さんが自死するクライマックスシーンになります。くすんだ紫の小紋に、黒い蘭の名古屋帯でしょうか(図23)。

図23:亀甲繋ぎに菊が入ったくすんだ紫の小紋に、黒地に蘭の花の名古屋帯が、新子の死装束となる。『秋津温泉』

岡田 (スクリーンショットのプリントアウトを見て)あ、これはちょっと明るすぎますけどね。もうちょっと濃い。全く紫の色が違う。

──この色ですね(『定本 和の色辞典』で確認)。お見合いシーン(図09)を最後に、長襦袢や湯上がりを例外として、新子さんの着物は全て紫です。このシーンでの紫も、やはり桜の色に合うように考えられたように思います。それにしても、芥川比呂志さんの周作さんもちょっと見てみたかったですね。もちろん、長門裕之さん、素晴らしいですけれど。

岡田 ワンカットだけ撮りました*6。

そうそう、ラストの着物はね、同じものを二枚作ってるんですよ。ラストシーン撮っちゃって、水に入っちゃうともうダメだから(図24)、二枚ないと。

図24:手首を切り、川へと降りてゆく新子。血にまみれ、水に浸る撮影のため、小紋は同じものを2枚作ったという。『秋津温泉』

──! 二枚作るというのは、よくあることなんですか?

岡田 まあ、贅沢はあまりしませんけどね。

──しかも、絹のちゃんとしたものを二枚作るってことですよね。

岡田 はい、そうですね。

──今日はほんとうによい勉強になりました。

着物好きの観客は、映画がカラーになって喜びが倍増したのでは、と思うのですが。もちろん、白黒でも柄や質感は伝わりますが、例えば、図15のお着物、帯揚げが柄に入ってるのと同じ浅葱色で、それが赤紫と金と絶妙のバランスで素敵なのですが、これはカラーでこそ得られる快楽です。『秋津温泉』のような作品だと、着物が見たくて映画館に来る観客もいたのではないでしょうか。

岡田 それはそういう人もいたと思いますよ。

──最後に、監督と衣裳の関係についてなのですが、『映画評論』に載った吉田監督の脚本には、衣裳についての記述はほとんどありません。雪の季節に再会するシーン(図09)の冒頭、「和服姿の新子(二十三才)が町はずれの橋を渡ってくる」とト書きにある程度です。しかし、吉田監督は、世代的にも文化的にも、お着物についてもかなりご存知だったと拝察します。そこで、例えば、しつこいようですが、図15-18の帯と姿見のカバー。

岡田 これ偶然じゃないですか。

──いやいやいやいや。

岡田 帯が先に決まっていますから。もし、この姿見のカバーが気に入らなかったら、これは取り替えることができたと思うんですよ。それはあくまでも監督の意見ですから。

──そうですね。

岡田 おんなじ色でしたかね。本人全然記憶にない(笑)。

──美術部さんのアイディアという可能性もあるでしょうか。

岡田 監督は全部わかってたでしょう。

──つまり、監督は全部お分かりになったうえで、岡田さんに全部お任せになったわけですね。

岡田 そうです。全部を見ているのは監督だから、監督がダメと言ったらダメなんです。

──本日はたいへん貴重なお話をありがとうございました。

*2 『秋津温泉』は1947年に『人間別冊』『別冊文藝春秋』に掲載され、1948年に講談社の新鋭文学選書の一冊として短編2篇とともに単行本化された。

*3 藤原審爾『秋津温泉』集英社文庫、1978年、163頁。

*4 岡田茉莉子『女優 岡田茉莉子』文藝春秋、2009年、215頁。

*5 映画公開前の出版された脚本に、「籠に残された新子の着物。その色だけが薄暗い電灯に鮮やかに浮びあがる」とある。吉田喜重「秋津温泉」『映画評論』1962年4月号、108頁。

*6 相手役変更のやむを得ぬ事情については、岡田、前掲書、216-219頁を参照。

インタヴューを終えて

深紅のドレスを纏い、ピノノワールのグラスを片手に、資料やパソコン上の着物の色彩を吟味する岡田茉莉子さんは、映画、衣裳、着物への情熱に溢れていた。主演俳優であり、プロデューサーであり、衣裳監督であった岡田さんに『秋津温泉』の細部についてお話をうかがい、作品を繰り返し見て、スクリーンショットを選ぶなかで、「着物映画」としての本作の特権的な在り方を理解することができたように思う。多くの日本映画の現代劇——典型的には、例えば、谷崎潤一郎の『細雪』の3本の映画翻案(阿部豊監督、新東宝、1950年、島耕二監督、大映東京、1959年、市川崑監督、東宝、1983年)——の衣裳としての着物の役割が、着る人物の個性と社会的な属性を表してリアリティの醸成に貢献しつつ、観客の目を楽しませることにあったとするなら※7、『秋津温泉』における着物は、より積極的に演出と連動して豊かな意味を生み出している。それは、全編にわたって和装を通し、次から次へと美しい着物を纏う新子が、同時に、常に裾を蹴り上げて疾走し、野原や岩から座敷までありとあらゆる地面に着物で寝転がり、川や雪、最後には血のような液体に足袋や着物を浸して、「着物姿の女性」の規範と境界線を常に可視化しつつ押し広げるヒロインであることと結びついている。秋津という空間と同じく、着物はまさに新子そのものでありつつ、彼女を閉じ込める美しい牢獄でもあるからだ。このようなダイナミックな衣裳との関係を吉田喜重作品が取り結ぶことができたのは、岡田茉莉子が映画と着物を深く理解し、愛し、具現していたからだろう。

*7 とはいえ、こうした生暖かい評価が作品というよりは評者である私の着物リテラシーの限界を示す可能性は十分にある。1950年版と1983年版については、Suzuki, Reading the Kimono, chap. 2の分析を参照。