ワークショップ 「家の柱」ワークショップ ブロック玩具は建築的自律の夢をみるか?

日時:2025年8月30日(土)10:00-12:00

場所:武蔵大学江古田キャンパス 8602

井上岳(GROUP)

齋藤直紀(東京大学)

柏﨑健汰(組積研スタジオ)

奥島千晶(東京都市大学)

片桐悠自(東京都市大学)

「建築的自律性(architectural autonomy)」については、1960年代以降、「建築が建築たる条件を規定するものはなんなのか?」という問いかけにまつわる仮説と言ってよいだろう。

本ワークショップ(以下WSと表記)は、ブロック玩具から作られる「家の柱」の制作を通じて、「建築的自律性」を再考する試みである。登壇者らは、この問について、「柱」という建築のエレメントという形式を協働しながらセルフビルドする感性的経験のなかに、誰もが共有可能な「自律性」の領域があると考えた。すでに、登壇者がインスタレーションとして制作した2件の柱を踏まえ、新たな「柱」を共同制作した。

「家の柱」WSフライヤー 作成: GROUP/組積研スタジオ

最初に登壇者による、冒頭説明があった。

まず、柏﨑健汰氏は、「家の柱」のワークショップの経緯について、過去作から、レゴ®ブロックにおける建築の表現可能性を説明した。建築コレクティヴGROUPとして制作した「家の柱」の試行錯誤から、ディプロブロック(通常のレゴより長さ方向が2倍の、乳幼児向けレゴブロックの規格)を柱身として、その下をレゴと、レゴブロックを型枠として取り出したセメントの柱礎の、材料の粗密を用いて、建築的な柱が成立している「家の柱」の写真を紹介した。これは篠原一男の設計した住宅「白の家」の写真と関連づけられ、「建築の全体以上に、一本の柱が建築そのものを表象する」と締めくくり、前日まで都内で展示され、解体された「柱」のパーツが、ワークショップで再利用されることを紹介した。

奥島千晶氏は、自身の卒業設計「仝(どう)」が、建築家・坂本一成の「イエガタ」をもちいた住宅建築を発端としていることを述べ、あらためて建築の固有性ないし建築それ自体を、過剰な機能追求や社会的価値から自律して、形式を考察する制作論を問うた。カジミール・マレーヴィチの展覧会画像を参照しながら、「無対象」と「建築の〈零度〉」(坂本が、ロラン・バルトを参照しながら用いる術語)の連関を説明した。〈零度〉に近づくための手段として、イエガタと立方体の関係性を彼女自身が〈実験〉と表する図像同士の感性的距離を測る過程が開陳された。

井上岳氏は、自身がGROUPとして関わったプロジェクトを紹介しながら、「柱とは、世界を直線によって表象できる可能性である」という、「アクシス・ムンディ」となりうる建築表象としての「柱」の事例を紹介した。改修した「新宿ホワイトハウス」(建築家・磯崎新の処女作とされる)に挿入された「柱」(展覧会「往復書簡/correspondence(2023))について、「立方体への柱の介入によって、幾何学が孕む重力を示す」という、形式と質料にまたがって建築が表象する世界のあり方の一端を示した。そして、レゴブロックという皆が触れ、制作可能な材料を通じて、「開かれた方法で、空間の象徴としての柱ができるということ」を本ワークショップの意義として説明した。

発表の最後に、報告者は、「柱というものが家族になる」という意味づけを行った。使用されるブロック玩具が、8月のアジア図学会議(AFGS 2025、タイ・チェンマイ大学)での恐竜をつくるワークショップに用いられたことを紹介したうえで、「壊されてはじめて残る、柱」の材料が、その時のある形式を得た際の情景と不可分であり、物質に固有なナラティヴが重ねられることを説明した。「モノの主体性、自律/自立」をめざした「触れられる風景 tangible landscape」としての玩具の柱が、建築家アルド・ロッシにおける「触れられる記号 i segni tangibili」と関連づけられた。

会場の大きさから2本の細い柱が制作可能なように、2つのセメントの柱礎を持参した。なおブロックは、ディプロブロックの箱5つ分程度を持参し、充分な量の通常のレゴブロックを準備した。WSの開始にあたっては、ヘルメットを装着して、制作にあたる旨を説明した。

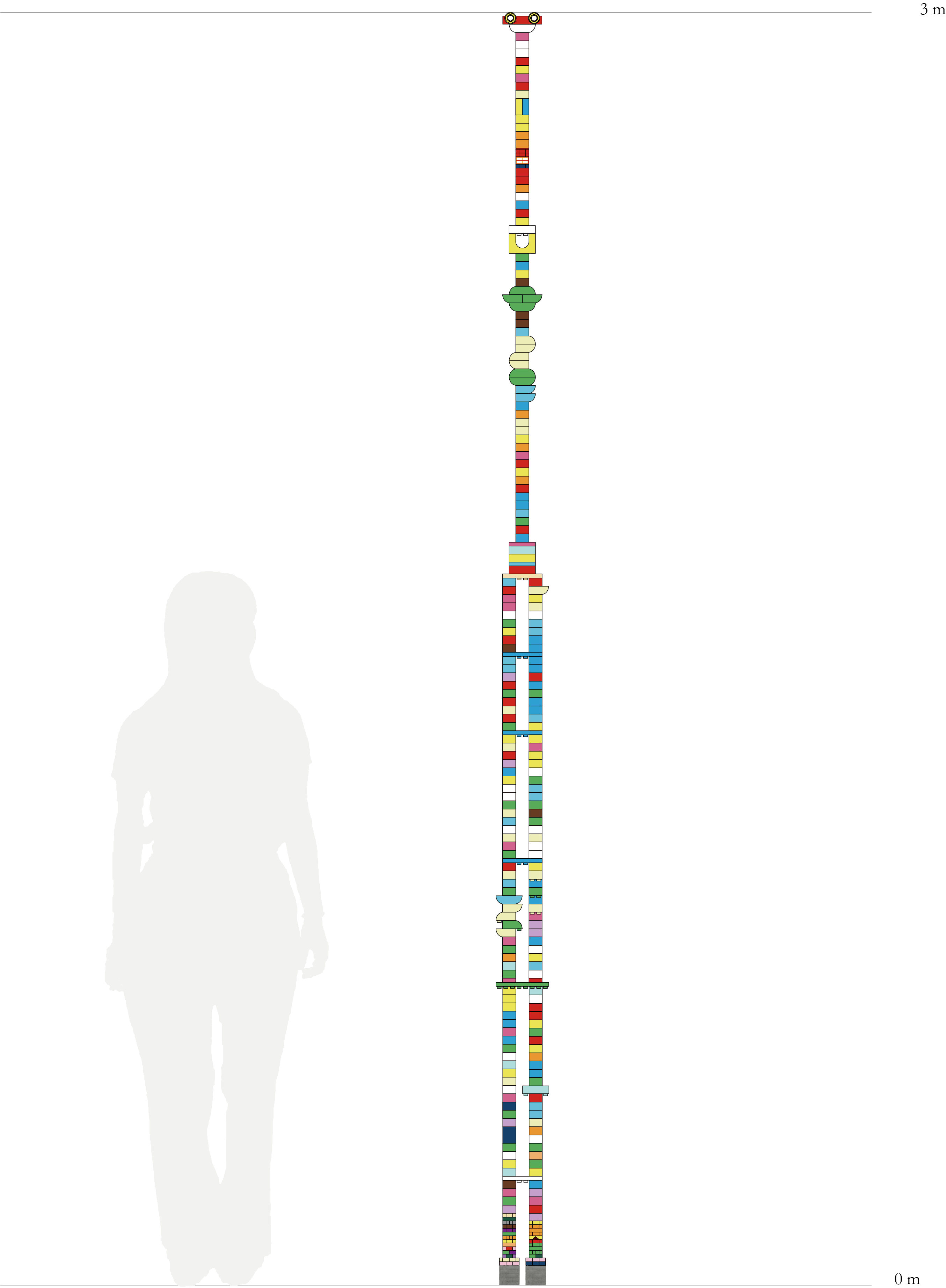

制作開始とともに、実測したところ、会場の天井高が3mあり、これまで立てられた柱が2.5m である。2本の細い柱を建てようとすると、2.5m程度を超えたところで、どうしても崩れてしまうことがわかった。何度も試行したが、天井に完全に固定されるまでは壊れやすく、この方策によるとどうしても崩壊してしまうことがわかった。

協働のなかで、施工中の遷移状態であるところのタワーを安定させるために、2本の基礎を隣接させ、ところどころ、ディプロブロックの長方形プレートパーツで架橋する方策が立てられた。いわば、当初の制作で想定していた「離れて独立した2本の柱」ではなく、隣接して最終的にひとつになる「ツインタワー」が、制作のなかで共有されたのである。なお、持参した脚立では十分な高さがなかったため、武蔵大学の脚立を借りることになった。隣接する2つの塔ははところどころ架橋された梯子型で、フィーレンディール橋を縦に置いたような中間形態によって、施工中にも安定して、自立可能となった。

独立した軽量化最終的な柱頭の設置作業は、柱頭部分をつけた短い柱を、セメント柱礎から伸びた柱身のうえに、天井へと滑り込ませるように、合体させる施工作業がなされた。制作開始から40分程度で、竣工となった。

自立/自律したツインタワーは、アドホックな制作をともなって、場に固有な立ち上がり方をしている。この新しい「家の柱」は、「江古田のツインタワー」と名付けてもよいだろう。、「江古田のツインタワー」は、共有された制作の骨格となる「天井まで伸びて、自立/自律するレゴブロックの“柱”をつくること」というシェマ(図式)のうちにありながら、当初想定していたシェマを逸脱した具体的な形式として実現した。共同制作のなかで、当初共有していた像と出来上がった「像」という解像度の「ズレ」が、このツインタワーの固有性を担保し、協働者の誰も想像していなかった具体的な形式として実現した。

WS制作後の展示風景 写真:GROUP/組積研スタジオ

「江古田のツインタワー」制作後の記録立面図 作成: GROUP/組積研スタジオ

「江古田のツインタワー」解体後の風景 写真:組積研スタジオ

ある意味で、本WSは「柱」という共通の形式がもたらした、建築にまつわる固有な経験であるといえるだろう。最後に、キュレーター・檜山真有氏の「一撃」による、ツインタワーの解体によって幕を閉じた。飛び入り参加者の一撃によって、ひとつの構築物の「自律性」が閉じられ、「他律的な」ブロックの破片へと再度開かれる。破片(フラグメント)のもたらす、形式の貧しさと拡がりの豊かさ。その形式は、歴史のなかで共有された、閉じられた系にある全般的な「像(類型)」をもつ一方で、部分部分で自律した具体的な事物でもある。具体的な事物は、近代的な主体の「自律」を違反した、「協働」のモメントにおける経験を共有するならば、時間と空間だけでなく、質料や色すらも固有の形式としてそれぞれの記憶へと参入する。やや牽強付会かもしれないが、ジャック・ランシエールが述べるような「ある形式における感性的経験の自律」が、「建築的自律性」を再考する鍵となるかもしれない。

「というのも美学的自律性とは、モダニズムが称賛したあの芸術的な「為すこと」の自律性ではないからだ。それは、ある形式における感性的経験の自律性である。そして、新しい人間のほうが、新しい形式の個人生活・集団生活の萌芽として現れてくる、あの経験なのである。」

(ジャック・ランシエール、『美学における居心地の悪さ』松葉祥一・椎名亮輔訳、インスクリプト、二〇二五、四七頁)

ここで、ランシエールが批判する「為すこと」の自律性は、モダニズム的(ないしはクレメント・グリーンバーグ的な)抽象化や芸術形式の純粋性へのフォルマリズム的な志向を指すと考えられる。一方で、フォルマリズムであろうとアンフォルメルであろうと、いずれかの形式のもたらすが芸術固有の経験が、われわれの生に連関する。現代で生じるはずの「建築的自律性」もまた、このような意味で理解できるだろう。今もう一度、協働のもたらす制作の解像度のズレについて、思いを馳せてみたい。

謝辞:WS参加者であるレゴファンのEDGE氏による撮影記録に感謝いたします。具体的な作業の様子などは、氏のHPによる写真レポートも参照されたい。

ワークショップ概要

組織者らはこれまで、建築の抽象化された形態を、玩具模型で制作するワークショップ(以下WSと表記)を催し、玩具‐テキスト‐人の交流(コミュニカシオン)のなかで、「建築的自律(建築なるもの)」を検討してきた。

本WSは、建築史的事物を参照しながら、会場において、ブロック玩具による抽象的な表現を参加者が行うことで、建築と玩具のあいだにある“モノの主体性”を探るものである。具体的には、当日参加者との対話を通じて、登壇者らが準備したブロック玩具(ディプロブロック、通常の2倍の寸法をもつ幼児用のLEGO®)を用いて会場に仮設的な「家の柱」を即興で共同制作する。過去に組織者らは2.5mのもの(写真)を制作したが、これはブロックを縦に重ねただけの、誰でも簡単につくれる「オーダー」である。会場の教室を想定すると、本ワークショップで制作するのは、3m近くになるかもしれない。

登壇者は以下のイントロダクションを参加者と共有し、「家の柱」を建て、会場に展示する。

- 「建築の自律性と触知性、イエガタ」(柏﨑+奥島, 10分, 冒頭説明)

- 「象徴形式としての“家の柱”、基礎」(井上+齋藤, 10分, 話題提供)

- WS説明(片桐, 10分)+制作施工+展示+解体(登壇者+当日参加者)

本制作/解体のワークショップの賭値は、「建築的自律」の身体的/労働的共有を通して、建築―手の関係を開くこと、そして、近代的な「アーキテクト(ないしはデミウルゴス)」の手の神話を、協働のなかで解体することである。「家の柱」という即融-参加(パルティシパシオン)型のワークショップから、建築の制作・施工・展示・解体を共有するパフォーマティブな形態によって、“モノの主体”を媒介する新たな交流(コミュニカシオン)の状態が現れることを期待したい。