美術展示+開催校企画パネル1 美大じゃない大学で美術展をつくる vol.3|SOS 応答と対話で「何か」を探す SOS: Searching Of Something through Responses and Dialogues 美術展制作の構造の中に組み込んだ「対話」を表象文化論学会のパネルで公開する

今大会で展覧会とワークショップ(パネル)を実施いたしました、武蔵大学人文学部の小森真樹と申します。企画委員長の星野太さんからも、大会内で本格的な展覧会企画を行う新しい試みでしたとお褒めの言葉をいただき、ひとまずは安堵しております。

まずは概要を改めてここに引用することで、展覧会とパネルへ参加する機会がなかった本稿読者の方々へも企画についてご紹介したいと思います。

【展覧会】

美大じゃない大学で美術展をつくる vol.3|SOS 応答と対話で「何か」を探す

SOS: Searching Of Something through Responses and Dialogues

会期:8月30・31日 両日9:00-18:30 会場:武蔵大学江古田キャンパス各所

website 当日配布資料へのリンク 1)作品一覧 2)マップ

撮影 冨田了平

「SOS 応答と対話で『何か』を探す」プロジェクトは、コミッションワークを通じた制作、展覧会、そして対話セッションから構成されます。それらは、アーティスト同士があらかじめ定めたルールに基づいて制作物を往還させる〈応答〉と、そのプロセスや作品についてキュレーターを含めて議論する〈対話〉という二つのパートを中心に進められています。

撮影 冨田了平

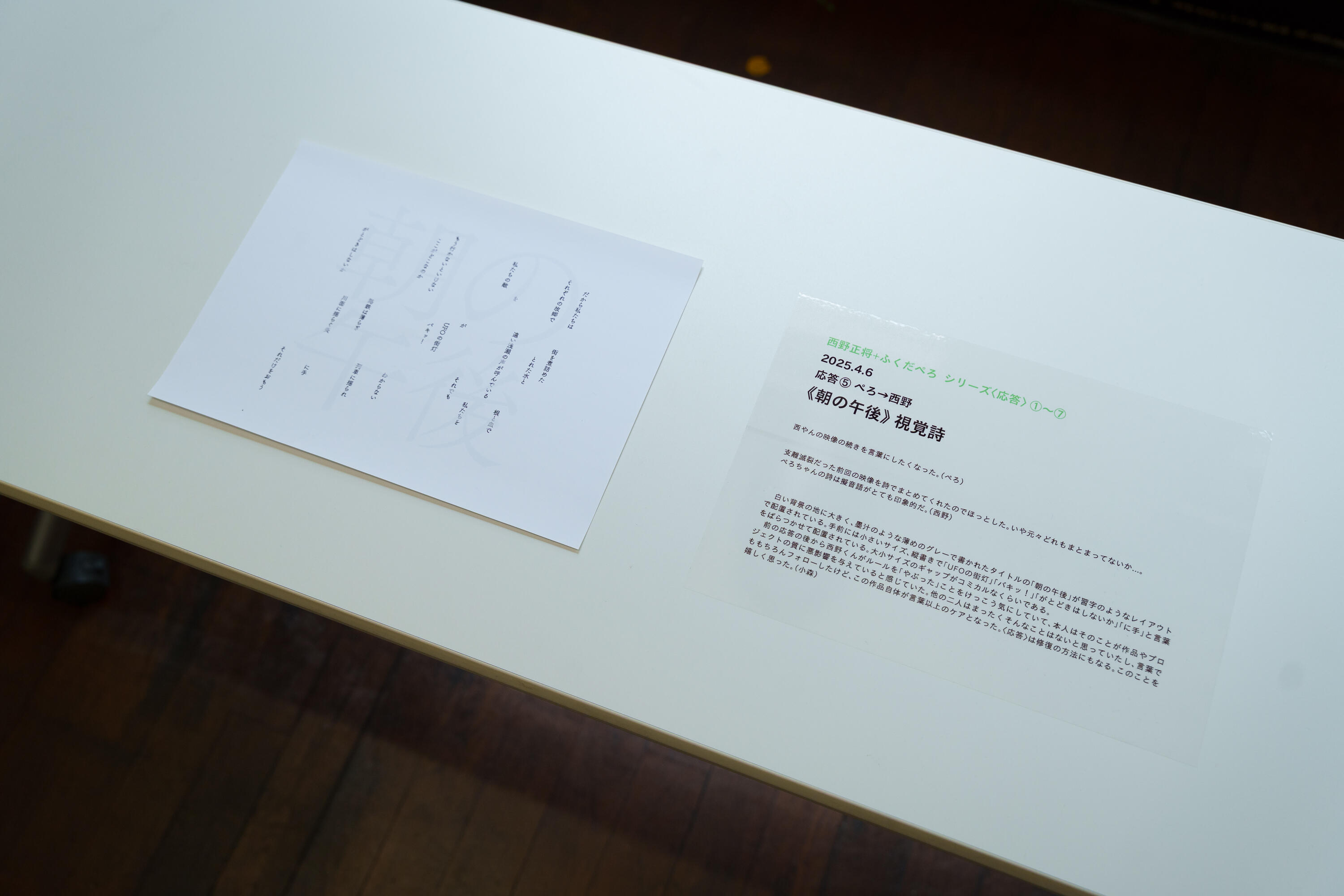

本展出品作品には、西野正将とふくだぺろの二名のアーティストが互いに対話のように応じ合いながら制作した〈応答〉に加えて、武蔵大学の歴史そのものに対するアーティストたちの〈応答〉も含まれます。〈応答〉を言語化する〈対話〉を通じて、協働制作や展覧会の主題そのものが制作のプロセスとともにかたちづくられていくような、開かれた枠組みとして本展は構想されています。

撮影 冨田了平

会期中には、表象文化論学会のパネルとして〈対話〉を公開形式で実施し、展示物や制作の過程について制作者自身が語り、ワークショップを通して参加者が制作の枠組みに参加する機会が設けられます。映像、詩、文学、インスタレーション、パフォーマンスなど、表現手法に制限を設けず、幅広いメディアによって両者の可能性を引き出していきます。

撮影 冨田了平

本展では、完成された作品だけでなく、プロジェクトでの試作品とオープンエンドなプロセスをあわせてご覧いただくことで、「展覧会をつくる」という行為そのものを考える機会になればと考えています。

撮影 冨田了平

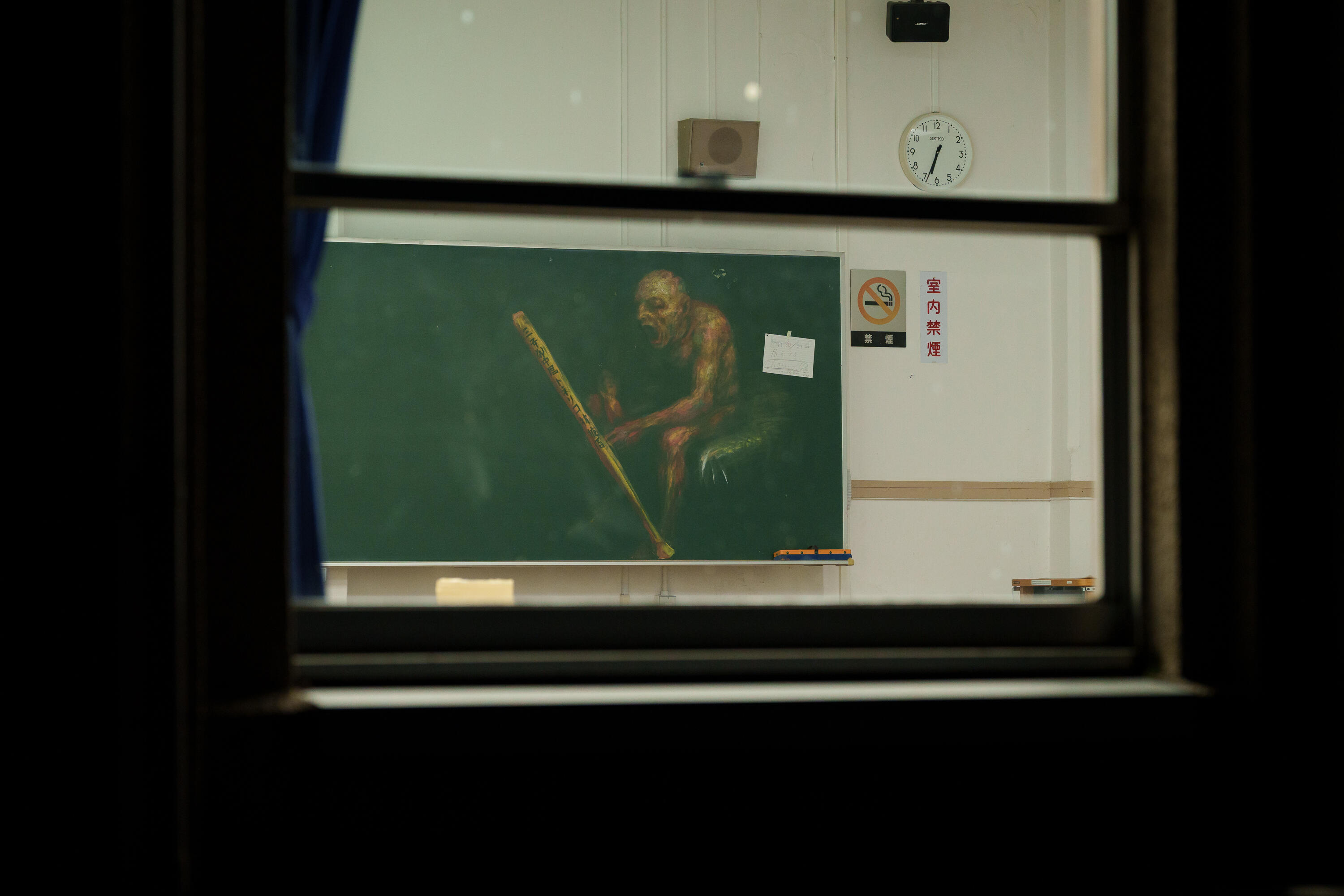

基幹事業となる本展では、〈応答〉の成果作品、〈対話〉のドキュメンテーションに加えて、さらに武蔵大学における歴史調査を起点にした新作を発表します。西野は、三号館中庭で朽ちたトネリコの大木から作られた記念バットの来歴をたどりながら、キャンパスの「地層」を地球史的なスケールで掘り下げ、人文学的に再生を試みます。ふくだは、キャンパス最古の人工物である不動明王像に、皇紀2737 年の「Cyberpunk 武蔵明王」という未来の偽史を書き込みながら、せせらぎ広場の川縁にスペクタクルとして蘇らせます。

二つの歴史語りはキャンパス以前の「墓跡」というトポスの記憶と交差しながら、大学の歴史を江古田の町へと響かせていきます。

撮影 冨田了平

撮影 冨田了平

【ワークショップ】(今大会パネル企画)

「美術展制作の構造の中に組み込んだ「対話」を表象文化論学会のパネルで公開する──東京・練馬=ルワンダ・ムサンゼ」

日時:8月31日 13:30-15:30

会場:武蔵大学6号館6201教室(直接会場に起こしください)

「SOS 応答と対話で『何か』を探す」プロジェクトの一部をなす本イベントでは、展示物や制作の過程について制作チームのメンバーが議論する場を設けます。議論は参加者にも自由にご発言いただくワークショップ形式で行います。展覧会と併せてご参加ください。

この報告文では、展覧会企画を担当した小森真樹だけではなく、出品作家のお二人からもご自身の制作、作品や企画に参加した所感についてそれぞれの言葉で綴ってもらおうとお声がけをしました。というのも、本プロジェクトの趣旨のひとつには、キュレーターとアーティストのあいだの序列をなくしながら、言葉と言葉以外の領域を行ったり来たりしつつ協働できるようなキュレーションの在り方を模索したいという思いがあったからです。こう言うと、見識の深い表象文化論学会の方々であればハロルド・ゼーマンやマリア・リンドなどの名を思い浮かべる方も多いのかもしれないのですが、私自身にはキュレーションの方法論を更新してやろうなどという大仰な志があったわけではありません。人びとが共によりよく創造性を発揮する健全な場づくりとはどういったものだろうかと、三人で頭をひねって設計をしていたら、自然とこのような形に落ち着いていたというのが実情です。

加えていえば、この三人がこうしたコレクティブの形で集ったきっかけは、東京外国語大学のアジア・アフリカ言語文化研究所のマルチモーダル人類学研究会なのですが、ここで探究されているマルチモーダルとは、研究や表現におけるロゴス中心の在り方に対する構造批判を意味するのだとすれば、本稿でも「キュレーター」の私が言葉を一手に掌握して「代表=表象(representation)」してしまうのは何かしっくりこないものがあったからでもあります。

それでは、まずは西野さんからご説明いただきましょう。

思えば最初から「何か」を探して始まったプロジェクトでした。

この企画が動きだしたのは、上記にもありますが、三人が偶然参加していた研究会内で各自グループワークをするということになり、ほぼ同時のタイミングで、ぺろさんと小森さん各々から声をかけていただきました。

最初はどうしようかと思いましたが、共通の興味はありつつも自分とは異なる土壌で独自の研究をされているぺろさんと、政治領域の研究者でありながらも美術に精通し「美大じゃない大学で美術展をつくる」というオルタナティブな活動も行っている小森さんの組み合わせは何かとてつもない危うさを孕んでいるようでもあり、これは自身でも予期しない大きな気づきが得られるのではないかと思い、「三人で活動してはどうか?」と提案させていただいたのが初動のきっかけだったと記憶しています。

自身は上でも小森さんが説明されているように、それまで行ってきた〈応答〉に加え、大学に保管されているメモリアルバットの歴史について掘り下げた新作《Body/Aether/Trace》も発表させていただきましたが、「武蔵大学」という空間は「美大じゃない大学で美術展をつくる」という枠組みはあれど、極論を言えば発表の場としての「箱」としての存在でしかなく、それは継続してきた〈応答〉と新作の直接的な関連性を見い出すことは当初難しいものでした。

その点は三人で〈対話〉を重ねながら進めてきた点ではありますが、今回の展示を経て〈応答〉のキャッチボールに突如別の要素が加わっても全く問題がないということを知ることができたのが大きな収穫だったように思えます。入口と出口が複数ある迷路のようなものという感じでしょうか。

今回の場合も偶然個人的な視点で大学内の歴史を勝手に掘り起こしたわけですが、小さなきっかけから学内に存在した墓地の気配や歴史、戦争の記憶から自然問題までと、思わぬセンテンスが次から次へとつながっていく光景を目の当たりにしました。

〈応答〉にも言えることですが、闇雲に投げかけたようでも一つを掘り下げるという行為は、必ずどこかで新しい気づきが生まれ交錯してくるものであり、ある種乱暴に捉えることもできる「何かを探す」という漠然としたテーマが、しっかりと様々な「何か」によって成立させることができたのではないかと思っています。

ありがとうございます。ここからはふくださんの言葉です。

だいたい一年前の自分たちに、今回の展示のことを伝えたら、どんな反応をするだろう。戸惑い、驚嘆、喜び、苦笑、呵々大笑。「そんなの聞きたくないよ、楽しみが減るだろ」と、文句のひとつでも返ってきそうだ。西野と私が映像や詩で応答し合うことは、予測の範囲内だ。でも、そこに生成AIが乱入し、《Body/Aether/Trace》や《Cyberpunk武蔵明王》みたいな、時間軸をねじくる作品が生まれるとは思わなかった。そもそも「想定」なんてしてなかった。ただ流れにまかせて、模索しながら、未知にわくわくしていた。その道すがら、ことばや作品だけじゃなく、たがいの姿勢や歩調にも身体を澄ませ、きしみや違和感に戸惑いながら、それでもともに歩みつづけた。制作の当事者として言えるのは、そうしたズレやキシミのなかにこそ、発見や新しさの入口があったということだ。差異を抱えた身体が響き合うとき、作品たちは自然と互いを照らし合う。過去の小さな歴史に光を当てた西野の作品と、未来の偽史を描いた私の作品が並んだとき、「歴史とは何か?」という問いが立ち上がった。予測不能な生成にこそ、ブリコラージュ的プロジェクトの真骨頂がある。

私が研究しているトゥワ・ピグミーの人々は、音楽を所有せず、共振として響かせる。そのあり方に、私は芸術の核のようなものを感じている。他者と響き合うとき、個の輪郭がふっと溶けて、もっと広い景色があらわれる。芸術とは何か──そう問われたら、私がいま思い出すのは、「読んだ人が詩を書きたくなる。それが、いい詩だ」という開かれた定義だ。ただ、私たちが制作のなかで感じた驚きやよろこびが、どれだけ鑑賞者の中で立ち上がったのか。それは、これから手当てしていくべき余白だろう。統一された「意味」で充満した展示ではなく、「グルーヴ」で揺れる展示がどうありえるか。意味を差し出すのではなく、その手前で震えているなにかを、まだ見ぬ他者のなかにどう喚起できるか。そんなことをぼんやり考えながら、朝の風と光を感じながら、いまこの文章をタイプしている。いや、一年前の自分たちに見せたら、きっとこう言うだろう──「めっちゃええやん。だから、おれたちは違うことするわ」。

撮影 冨田了平

二人から色合いの異なる二つの言葉をいただきました。再び小森からコメントをしたいと思います。少しだけ(かなり?)入り組んだ構造でつくったこのプロジェクトには、私小森真樹もキュレーションとは異なるレベルで、「作品の出品」としか言い得ない形でも参加をしています。これもまた、対話しながら場当たり的にキュレーションと展示制作をするなかで偶発的に生まれたものでした。この改題をオチとして、企画紹介のまとめに代えたいと思います。

【SOS展 企画者及び「出品作家」による解題】

今回の展覧会は表象文化論学会の企画として実施されましたが、学会では一つのパネルを担当して、展覧会に関する対話の場を公開するワークショップを開催しました。

《美術展制作の構造の中に組み込んだ「対話」を表象文化論学会のパネルで公開する──東京・練馬=ルワンダ・ムサンゼ》──長々とタイトルをつけたこのワークショップは、「小森真樹」名義で発表されたパフォーマンス作品と位置づけています。これは、本展覧会で作品制作のために設計した構造における〈対話〉──すなわち、言葉を交わすロゴスの原理を制作へとフィードバックするための場を、「大学=学術共同体」や「江古田/街=地域共同体」という場へと公共化することで、作品制作という枠組み自体をひらき、その構造を意識化・批判しようとする試みです。

このパフォーマンス作品内では、小論文《観客=知の再配分の主体としての大学展示──ランシエールの観客論から読む Searching of Something through Responses and Dialogues》を配布しました。これは本展のキュレーション、そしてふくだぺろさんと西野正将さんそれぞれによるメイン作品について、美術や美術館における対話理論で知られる思想家ジャック・ランシエールの理論にのみ依拠して論じたものです。

じつは、この約18000字の小論はすべて生成AIによって書かれています。ふくだぺろさんが〈応答〉作品の中でプロンプトを用いてAIを巧みに操り、ときに方言を交えながらAIとの対話を「人間的な」コミュニケーションとして過剰化し、パロディ化してみせた所作──その「AI援用と批判の技術=芸術」を模すかたちで、生成し「執筆」された擬似学術論文です。その発想には、本物・原型からほんの少しずつズレることによってしか表現や伝達とは成立しないのではないか、創造とは再演のことではないのか──こうした命題を経由しており、それらは「美大じゃない大学で美術展をつくる」シリーズの第一回目「藤井光〈日本の戦争美術 1946〉を再演する」からのテーマと重ねています。

これは、ソーカル事件のような学術界への挑発とも異なる──無論それには歴史的かつ文脈的な大きな意義は認められますが──学会の研究大会という仕組みの中で、現在なしうるべき構造批評が機能する方法を探ったものです。論文制作の過程では、「表象文化論学会員が制作しそうな論文」というプロンプトでAIと対話を重ねました。当初はフランス現代思想的な固有名詞を乱雑に散りばめた杜撰な作文が吐き出されたのですが、それをランシエールの理論に焦点を絞り込んでいきました。

論文誌面のビジュアル面は、ふくだぺろさんとの協働により、学会誌『表象』の誌面デザインを擬態しています。また、これは全くの偶然だったのですが、今年の大会で学会員の優秀な出版物に贈られる賞が、鈴木亘さんの『声なきものの声を聴く ランシエールと解放する美学』(堀之内出版)に授与された(!)のは、驚くべき一致であるとともに、“文系は古めかしい”的なよくあるステレオタイプとは異なり、これこそが人文学の時代即応性であるなと嬉しく思いました(インチキ論文作品発表の前日に幸運にも知り合うことができた鈴木さんにも、一言断りを入れることもできました。お目汚しをしつれいしました)。学術界の構造への芸術介入を試みたこの「拙論」は、以下からダウンロードしてご覧いただけます。ぜひ、文字通り“ご笑覧”ください。

小森真樹

《美術展制作の構造の中に組み込んだ「対話」を表象文化論学会のパネルで公開する──東京・練馬=ルワンダ・ムサンゼ》

《Opening a Public “Dialogue” Embedded within the Process of Exhibition-Making: Field Notes through a Panel of The Association for Studies of Culture and Representation, Linking Nerima, Tokyo, Japan and Musanze, Rwanda》

ワークショップ、ミクストメディア、時間・場所・規模可変

日時:8月31日 13:30-15:30

会場:武蔵大学6号館6201教室

対話者:小森真樹、西野正将、ふくだぺろ、会場参加者

協力:表象文化論学会、武蔵大学人文学会小森真樹

《観客=知の再配分の主体としての大学展示―ランシエールの観客論から読む Searching of Something through Responses and Dialogues》

ChatGPT、プロンプト、対話(補遺《美術展制作の構造の中に組み込んだ「対話」を表象文化論学会のパネルで公開する──東京・練馬=ルワンダ・ムサンゼ》内で公開)

DLリンク

最後に、「SOS 応答と対話で『何か』を探す」の今後についてご紹介します。オープンエンドなこのプロジェクトは、今後もまた〈対話〉と〈応答〉を続けていきます。今後は、東京外国語大学マルチモーダル人類学研究会が主催する「アンソロ×アート高円寺2026」(6月開催予定)などへの参加を予定しています。また、東京工芸大学の野口靖さんが、本シリーズ「美大じゃない大学で美術展をつくる」の次回展として、「大川小をめぐる15年」を2026年3月に開催します。東日本大震災による大津波の被害を受けた学校をめぐる表現を振り返り、時間の経過と記憶のあり方を考える企画です。

「SOS」プロジェクトおよび関連企画の今後の展開を、引き続き見守っていただければ幸いです。

撮影 冨田了平

西野正将(NISHINO Masanobu)

1982年大分県生まれ。美術家・映像ディレクター。東京を拠点に活動している。東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現修士課程を修了し、絵画から出発した制作は映像、写真、プロジェクトとメディアにとらわれないスタンスに変化しながらも、日々の生活の中で感じる「違和感」を日常を考察するための新たな視点として提示するスタイルで発表を続ける 。日常の中で感じた違和感を題材に、メディアにとらわれないスタイルで現在まで多数の展覧会に参加してきた。また映像ディレクターとしても活躍し、美術館や芸術祭の記録映像の撮影を数多く手がけてもいる。主な展覧会に、「中之条ビエンナーレ2015」(群馬)や「黄金町バザール2016」(横浜)など。

ふくだぺろ(FUKUDA Pero)

アーティスト、詩人、マルチモーダル人類学者。京都大学特定研究員。イギリス、ルワンダ、日本をフィールドに、現実と過去(未来)の創造を主要テーマに、論文、映像、詩、写真、小説、スケッチなど多様なメディアを用いてマルチモーダルに展開する。ルワンダのトゥワ(Batwa)と呼ばれる元狩猟採集民のコミュニティにおける暴力と音楽に関する研究を感情や身体性に焦点を当てたアプローチで行う。また詩集『flowers like blue glass』(Commonword Enterprises Ltd、2018)は、英語と日本語、余白の三つの言語を駆使した視覚詩的作品である。研究と芸術、各表現メディアの境界を越えた活動により、人類学的な知をマルチモーダルな表現を通じて再定義している。

小森真樹(KOMORI Masaki)

武蔵大学人文学部教授、立教大学アメリカ研究所所員。アメリカ文化研究およびミュージアム研究で、特に博物館や美術館における歴史の再構築や展示の政治性に関心をもっている。キュレーション、雑誌編集、批評にも携わる。主著に、『修正主義ミュージアム』(太田出版、2025年)、『楽しい政治 「つくられた歴史」と「つくる現場」から現代を知る』(講談社、2024年)。企画に、『美大じゃない大学で美術展をつくる|vol.1 藤井光〈日本の戦争美術 1946〉展を再演する』 (ART DIVER、2025年)、古民家を活用したゲストハウス型プロジェクト『かじこ|旅する場所の108日の記録』(三宅航太郎、蛇谷りえと共著、2010)、ウェブマガジン〈-oid〉(2022-)など。