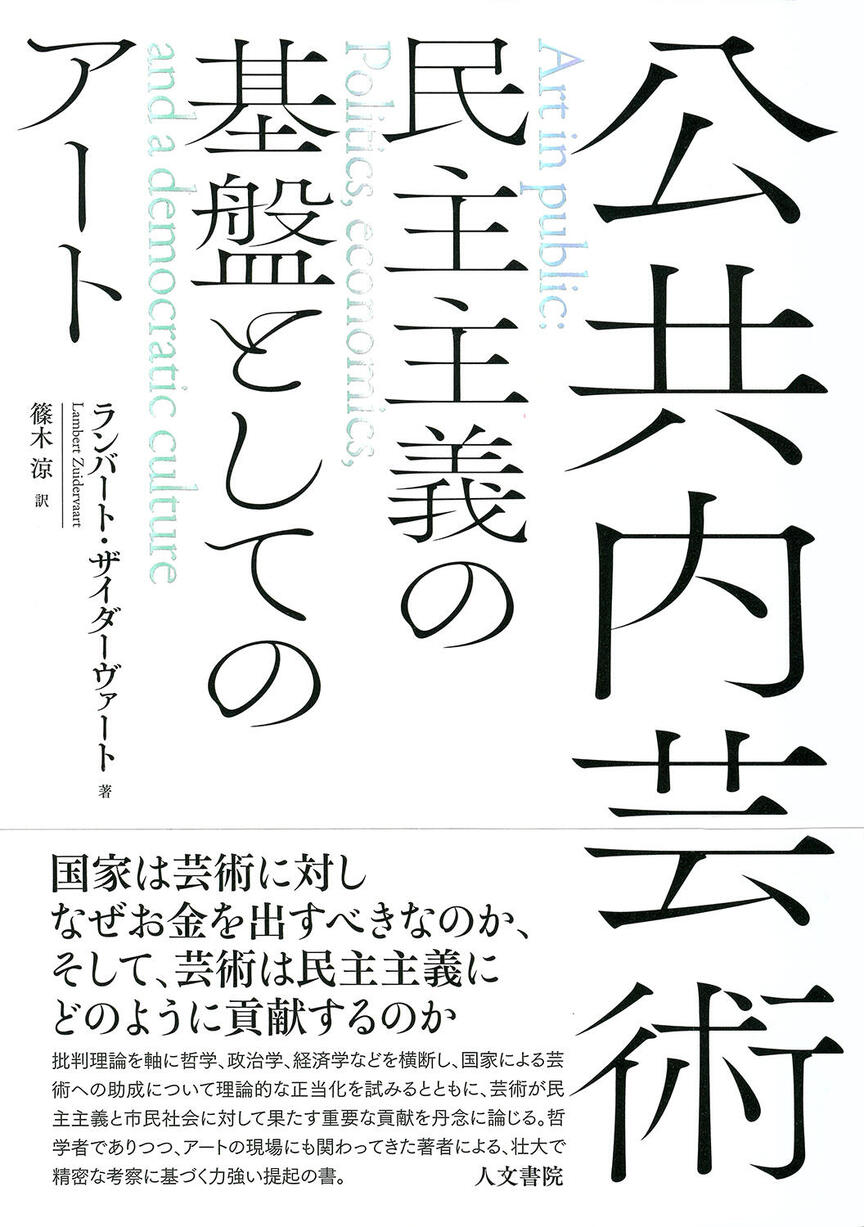

公共内芸術 民主主義の基盤としてのアート

本書は、アドルノを中心とした批判理論研究者の著者が、1980年代以降の北米の文化戦争を社会的背景に、ハーバーマス理論の批判的継承を踏まえ、経済学、政治哲学、社会哲学、美学・芸術哲学などを横断して、なぜ国家は芸術を助成すべきなのかという問いに取り組む哲学書だ。

第1部での、文化戦争に対する視座、国家による芸術助成金の正当化を行う経済学と政治哲学それぞれの説の批判的整理は、いずれも明確で有益であるとともに、この問題が一筋縄ではいかないことを露わにしてくれるだろう。国家の芸術助成金をめぐる議論で問題になってきたことは、実際には芸術そのものはもちろん、芸術が位置づけられ役割を果たしている社会のあり方、その方向性であり、これまでの議論の前提を問い直す広範な議論が必要になってくるのだ。

本書第2部と第3部では、国家の芸術助成金を正当化する前提となる、市民社会、政治、経済と現代の芸術の理論が詳細に展開される。第2部では、現代の芸術の拠点として市民社会が焦点化され、市民社会と政治や経済との関係の中での、一種の社会制度としての芸術の位置と役割が理論化される。第3部では、これまで、芸術と社会、政治、経済との関係が問われる際に焦点となってきた自律、そして、本来性と社会的責任の諸概念が更新され、現代の芸術による民主主義への貢献可能性が議論される。

本書の特徴の一つは、折に触れ著者自身による関与・運営の経験が言及されながら、非営利・非政府の芸術団体に焦点が当てられるところだ。芸術団体をめぐる記述は、抽象度の高い理論を軸にした本書に、現場感覚のようなものを与えてもくれるだろう。

現実的・具体的な問いへの正面からの応答を起点に、様々な議論を辿る本書は、現代の芸術のあり方について見晴らしのよい場所に読者を導いてくれるのではないかと思う。

(篠木涼)