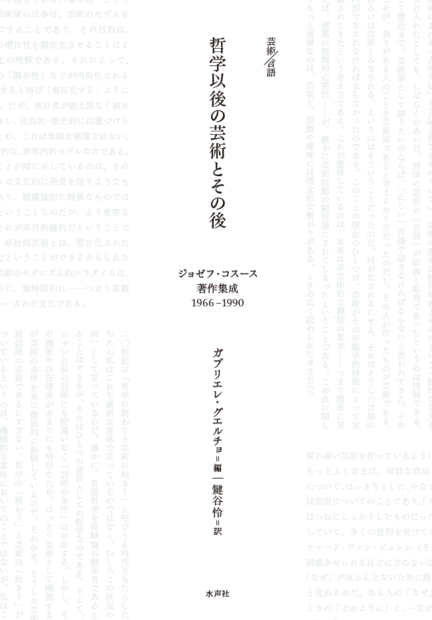

哲学以後の芸術とその後 ジョゼフ・コスース著作集成 1966-1990

1960年代末、芸術家は何をなすべきか——ジョゼフ・コスースはこの問いを最も先鋭的に提示し、20世紀芸術史の大きな転回点であるコンセプチュアル・アートを起動した、と言われる。だがそれだけ語り尽くせるだろうか。

本書は1993年にマサチューセッツ工科大学出版局から刊行された『Art after Philosophy and After: Collected Writings, 1966–1990』の全訳である。ジョゼフ・コスース(1945–)は《一つの三つの椅子》や論考「哲学以後の芸術」で知られる代表的なコンセプチュアル・アーティストであり、ファーレ立川やクイーンズスクエア横浜のパブリック・アートでもその作品に触れることができる。しかし日本では、彼の実像は必ずしも広く知られてきたとは言いがたい。むしろ意外なことに、芸術の定義を問い直したコスースについて、「キャッチー」で「わかりやすい」イメージが先行してきたのではないだろうか。

コンセプチュアル・アートが勃興した1960年代後半と、公共施設での実践が行なわれた1990年代——その隔たりを埋めるために、コスースが何を考えていたのか知ろうとすると、彼自身の言葉に日本語でアクセスできる機会は限られてきた。この時期に書かれたテクストを収録しているのがまさに本書である。

初期の代表的論考「哲学以後の芸術」や「『アート゠ランゲージ』の紹介文」、インタビューなどは、コンセプチュアル・アートの牽引者として意気盛んな若き日の彼の姿を鮮やかに示している。この頃の彼はすでによく知られているように、「芸術とは芸術の定義である」というトートロジーを前面に押し出していた。1970年代後半の「人類学者としての芸術家」、「1975」、「コンテクストの内部で」、「1979」などの一連のテクストでは、初期のテーゼを修正しつつ、人類学への関心を展開する様子が明らかになる。アート・アンド・ランゲージ・グループとの対立を背景に、「様式化」したコンセプチュアル・アートを批判していった。1980年代に入ると、フロイトを参照した《カセクシス》や《Fort! Da!》などの作品をめぐるテクスト、そして改めてウィトゲンシュタインへ言及した「言葉にできないものの戯れ」(コスース自身がキュレーションを務めた同題の展覧会でのステートメント)へ連なる流れは、芸術家コスースの絶え間ない探求の連続を示している。

本書を通じて問われているのは、単なる芸術の概念化というよりも主体的な芸術家の責任であろう。訳者として、こうしたコスースのキャリアを通じたプロジェクトにできる限り誠実に、かつ日本語の読者が追体験できるよう意を尽くした。

刊行から30年以上を経た原書に収録されているのは、1990年までのテクストにとどまるが、コスースの思考の変遷と洗練のプロセスを示す重要な資料集成であることに変わりはない。遅ればせながらではあるが日本語訳が刊行されたことは、大いに意義深いものであると言える。編者ガブリエレ・グエルチョによるイントロダクションもまた、各テクストの位置付けを明快に整理しており、コスース理解のための格好の導入となるだろう。

なお、本書は水声社による「芸術/言語」叢書の第1回配本として刊行された。芸術と言語の往還をめぐる問いが、芸術家自身によるテクストを通じて、今後さらに多くの読者に届けられることを期待したい。

(鍵谷怜)