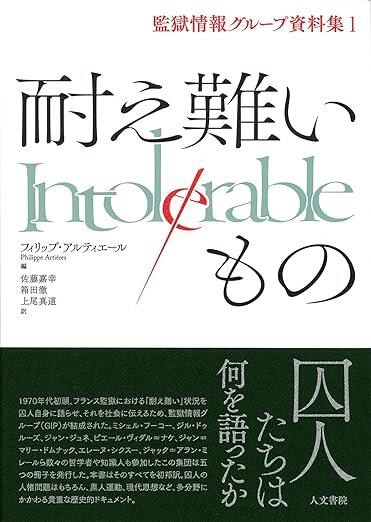

耐え難いもの(監獄情報グループ資料集1)

『耐え難いもの』とは、ミシェル・フーコーらが組織した監獄情報グループ(GIP)がその活動の核の1つとして1971年から1973年に発行した小冊子であり、全4号と監獄反乱に関する増刊号からなる。ポスト68年の政治弾圧強化の中で多くの左翼主義活動家が逮捕され、それに伴って監獄の「耐え難い」状況が監獄の外部に伝えられ始めると、フーコーは毛沢東派(マオイスト)活動家たち(その中心にいたのは、彼の伴侶であったダニエル・ドゥフェール)に協力を要請され、民主派(ピエール・ヴィダル=ナケ、アルジェリア戦争におけるフランス軍の拷問を告発した歴史学者)やカトリック左派(ジャン=マリー・ドムナック、雑誌『エスプリ』編集長、レジスタンス経験者)も巻き込んで監獄情報グループを立ち上げる。彼らは監獄の「耐え難さ」を社会全体に問題提起するために、収監者への大規模なアンケートを行い、その結果を『耐え難いもの』第1号に掲載する。囚人たちの証言と、1971年末から72年初頭にかけてフランス各地で生起した一連の監獄反乱は社会全体に大きな反響を巻き起こし、以後の監獄改革につながる成果を残すことになる。

本書収録のすべてのテクストは、ジャン・ジュネによる第3号序文を除いて無署名であるが、その編集、執筆には、ミシェル・フーコー、ジル・ドゥルーズ、ダニエル・ドゥフェール、ダニエル・ランシエール、エレーヌ・シクスー、ジャック=アラン・ミレール、フランソワ・ルニョーなど多くの哲学者が加わっている。ただ、『耐え難いもの』をこれらの知識人の名前によって代理=代表させることはできない。この小冊子の核となるテクストは、無名の囚人たちが書いた監獄と獄中生活に関する記述である。監獄情報グループはその情報を獄内から社会へと仲介するメディアの役割を果たし、それまで社会でほぼ無視されてきた監獄の抑圧性、暴力性を社会全体に知らしめ、監獄をめぐる世論を喚起することに成功した。その意味で、監獄情報グループにとって、「情報はひとつの闘争」(ドゥフェール) となったのである。

ドゥルーズは「フーコー」講義(1986年1月28日、https://www.webdeleuze.com/textes/275)で、監獄情報グループはポスト68年に唯一成功した左翼主義運動であり、社会の多くの領域を巻き込んだ「横断的闘争」だったと述べている。実際フーコーは、監獄情報グループの政治闘争と囚人反乱を暗黙に想起させつつ、『監獄の誕生』を次のような言葉で締め括っている。「[監獄、狂人施設など様々な種類の監禁施設の配置された「監禁都市」]中心部の、しかも中心部に集められた人々こそは、複合的な権力諸関係の結果および道具であり、多様な「監禁」装置によって服従化された身体と力であり、こうした戦略のそれ自体構成要素たる言説にとっての客体なのであって、こうした人々の中に闘いのとどろきを聞かなければならない」。つまり、『監獄の誕生』の背景には、同時代の囚人たちによる大規模な「闘いのとどろき」が存在したのである。本書はその「闘いのとどろき」を生々しく記録した第一級のドキュメントであり、同時に、哲学の範囲を拡張したラディカルな冒険の記録でもあるのだ。

(佐藤嘉幸)