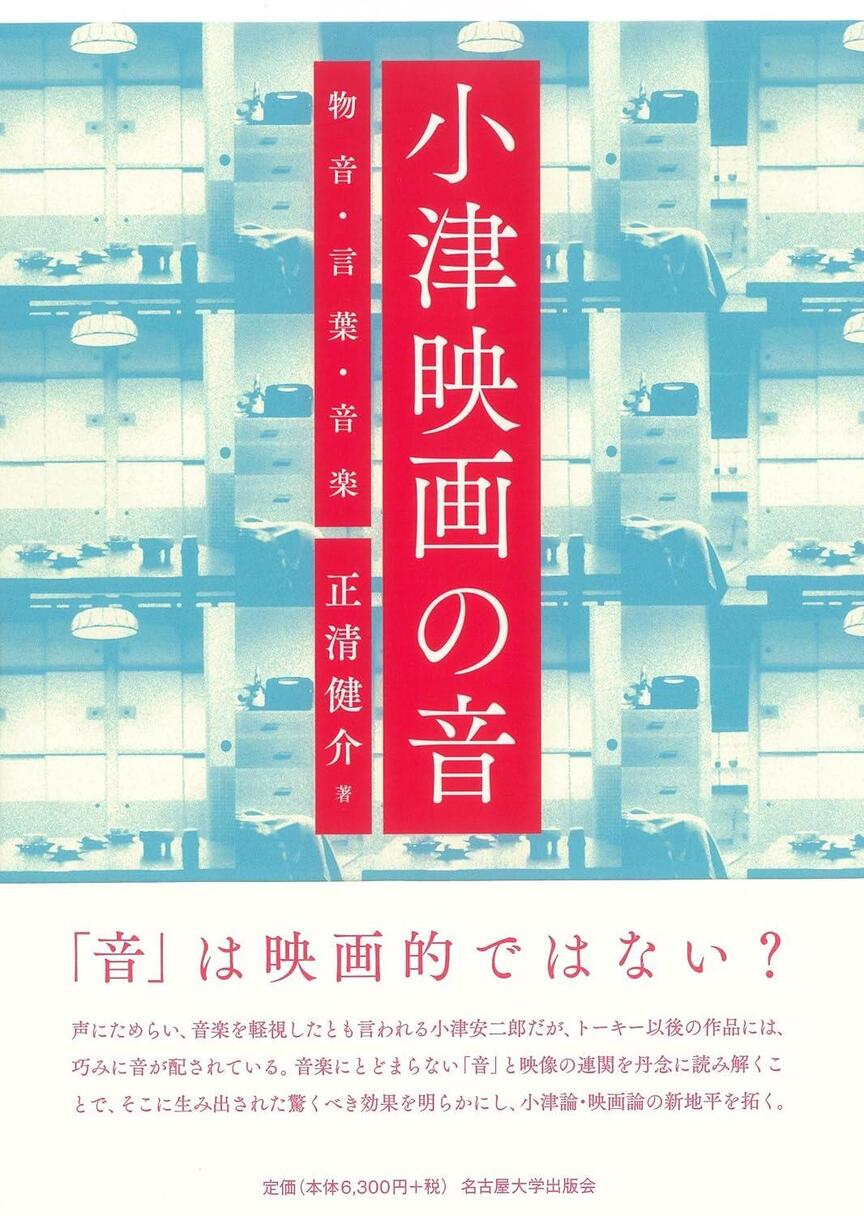

小津映画の音 物音・言葉・音楽

小津安二郎の映画は、ひとり映画を見る目を鍛えてくれるのみならず、映画の音を聴く耳をも鍛えてくれる。

本書は、映画の音をめぐって「小津が何をしたか」(10頁)を問い、映画音響論のさらなる発展に寄与しようとする試みである。より具体的には「小津独自の規範を小津映画の視聴覚構造に見出すこと」(25頁)を目的とし、小津映画の物音、言葉、音楽に迫っていく。

第1章では、『東京物語』(1953年)の「引戸の音」に精緻な分析を施すことで、その規則性と例外性を明らかにしている。序章で述べられているように、映画の音は音だけで存在しているわけではなく、つねに画面との関係が問われる。「迎えられない者」と「送られない者」という例外的な事態を浮かび上がらせ、それぞれを「遅刻」や「死」といった主題と結びつける見事な手腕によって、著者はそうした姿勢の重要性をさっそく実演してみせている。

『お早よう』(1959年)の屁の音が切り返しを契機として言葉に変わり、さらには音楽へと(インの音からオフの音へと)変奏される過程を仔細に跡づける第2章を蝶番にして(以上第Ⅰ部)、言葉に着目する第二部へと移っていく。第3章で『淑女は何を忘れたか』(1937年)の擬似的な大阪弁(方言)が節子をギャング化させているという(サイレント/アメリカ)映画史を踏まえた洞察を示し、続く第4章で『お茶漬の味』(1952年)の対話シーンで例外的に前倒しにされているカッティングポイント(CP)を精確に見定め、画面外の音が登場人物同士の力関係と連動していることを実証する(以上第Ⅱ部)。

音楽を検討する第Ⅲ部では、『麦秋』(1951年)の奇妙なオルゴール音楽(第5章)と『秋日和』(1960年)の奇妙なピアノ音楽(第6章)に着目し、小津映画における物語世界内の音楽と物語世界外の音楽を境界づけている規範とその例外に、文字通り読者の耳目を集める。

ここまで個々の作品論を積み重ねてきた著者は、満を持して第Ⅳ部の作家論の領域へと足を踏み入れていく。第7章では小津映画の「テンポと間」に目と耳を向け、その「遅さ」の正体へと肉薄する。サイレント映画の(想像上の)音から説き起こし、トーキー以降の小津の〈無人のショット〉に生じた変節を作品横断的に解き明かしていく第8章の議論は、とりわけスリリングである。『晩春』(1949年)の(悪)名高い〈壺のショット〉を〈鼾のショット〉に読み/聴き変える議論は白眉だろう。

終章では、小津映画をめぐる一大論点と言っていい「日本性」に、木魚の音という意外な切り口から光を当てる。小津映画のわかりにくさ、すなわちエニグマティックな表情を前にして途方に暮れざるをえなかった人々は、それを「日本性」と見紛うことでやり過ごしてきたというわけだ。さもなければ一生を棒に振ることにもなりかねないのだから、責めを負わすのは酷だろう。入れ子状の規範と例外がメタ規範となって新たな効力を呼び込み続ける小津映画は、なるほど、著者が「まるまる三〇代を捧げることができるほどの映画作品群」(326頁)であり、汲めども尽きせぬ意味の産出装置なのである。

(伊藤弘了)