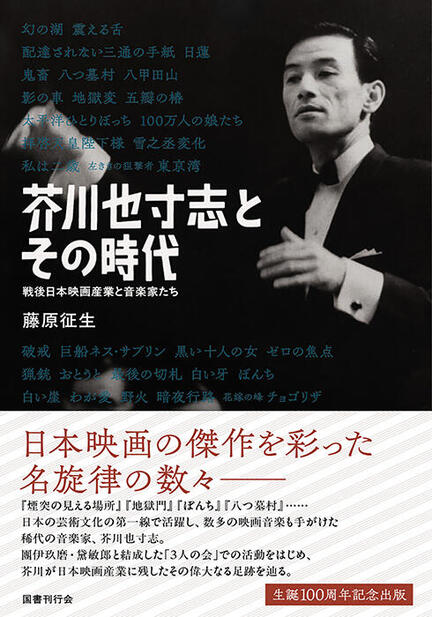

芥川也寸志とその時代 戦後日本映画産業と音楽家たち

芥川也寸志(1925~89)は、作家の芥川龍之介の三男として生まれ、音楽家として作曲、指揮、演奏などで幅広い才能を発揮した。その活動は、いわゆる演奏会音楽、オペラ、歌曲のみならず、映画、テレビなどの映像音楽、さらに文筆活動やアマチュアへの教育など多岐にわたり、第二次世界大戦後の日本の音楽界に大きな足跡を残した。本書は、その芥川の生誕百年を機に刊行された研究書である。映画の分野における芥川の創作に焦点をあてて、「モティーフの流用」(第3章)や「テーマ音楽の強調」(第4章)、さらにチェンバロや「むち」の音などの特定の音色の活用(第5章)の実践を作品に即して明らかにすると同時に、芥川が黛敏郎、團伊玖磨らとともに結成した「三人の会」とのネットワークを分析し、その背景にある戦後日本の映画産業のなかで生きる音楽家の営みを浮かび上がらせている。

とりわけ、本書がいくども繰り返すように、映画の音楽においてテーマやモティーフを複数の作品に用いる――「使い回し」と揶揄されることも多い――実践は多くの音楽家が行なっている。NHKの大河ドラマ『赤穂浪士』(1964年)のテーマとして知られる音楽なども、映画『たけくらべ』(1955年)、『花のれん』(1959年)、『ぼんち』(1960年)で使用されているように、芥川がこうした流用をさかんに行っていた作曲家であることは半ば常識であった。しかし本書は、芥川のこうした手つきを「使い回し」のひと言でネガティブに片付けるのではなく、残された映像を丹念に分析し、現存する楽譜などを徹底的に調査することで、その実践が芥川の映像音楽に対する考え方の根幹を作り上げていることを明らかにしていく。

本書は、その体系的で根気強い調査によって芥川の映画の音楽の活動の全体像を捉えている。先行する世代の伊福部昭(1914~2006)、後続する武満徹(1930~1996)などに偏りがちな日本の映画の音楽研究において、その中間に位置しつつも独自の展開を見せた芥川の活動の意義を明らかにする重要な成果と言えよう。モティーフの流用というアイデアに関しても、『煙突の見える場所』(1953年)で共に仕事をした五所平之助の示唆が大きな影響を与えた点を指摘しているのも興味深い(本書、95~96頁)。また『猫と庄三と二人のをんな』(1956年)における関西弁のアクセントを模した「こんにちは音型」(本書、104頁)の分析から、『地獄門』(1953年)の音楽における芥川自身の交響曲第1番との共通性の指摘まで、個別の作品分析の細部は生き生きとした魅力を放っている。

映像と音楽が一対一で対応するというトーキー映画以降の「常識」や、唯一無二のオリジナルの「着想」こそが作品に固有の意義を与えるといった近代的な作品観・芸術観を、涼しい顔で揺さぶりながら、ジャンルを横断して闊歩する芥川の軽やかな歩みは爽快ですらある。しかし、不規則に蛇行し、中断し、ときに無関係に見えた点と点が思いがけず線を生み出すその足取りを追いかける作業は、並大抵のものではなかろう。本書の論述が、NHK番組アーカイブス、国立映画アーカイブ、明治学院近代音楽館、東映太秦映画村などにおける膨大な資料との長年の対話によってはじめて可能となったことは、詳細な注と確信に満ちた筆致が示す通りである。

(白井史人)