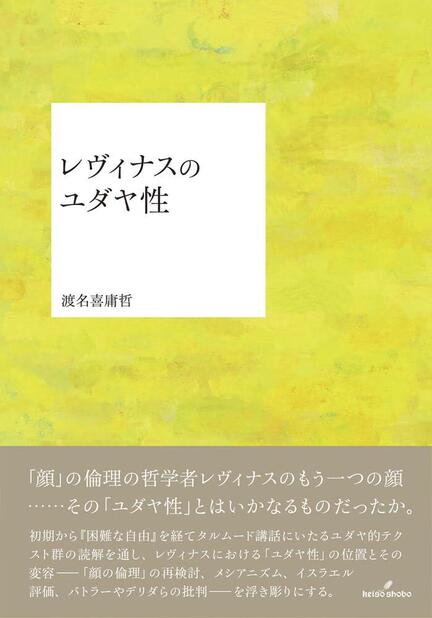

レヴィナスのユダヤ性

それにしても、ある思想家のテクストを論じるさいに、そこに記されている思想とその思想家のアイデンティティを切り離すことなど、はたして可能なのだろうか。これはおそらく、ひとりの思想家のテキストに向かい合ったことのある者であればだれでもいちどは思い浮かぶ疑問である。とりわけ、(「あなたはユダヤ人思想家ですか」と尋ねたインタビュアーにいささか苛立った調子で答えたにせよ)「哲学をするユダヤ人」とみずからを呼称するエマニュエル・レヴィナスのような思想家にかんしては、この問いかけはよりいっそう真摯に迫ってくる。本書『レヴィナスのユダヤ性』の冒頭で著者が述べているとおり、「レヴィナスの哲学をユダヤ教に還元することは困難であるばかりか問題含みであろうが、他方で、ユダヤ教の問題を哲学者本人の単なる個人的属性の一つにとどまるかのようにしてその哲学から切り離そうとする態度も同様に問題含みだろう」(1-2頁)。こうした問題意識のもとで本書は、レヴィナスの幼少期から晩年にいたるまでの生涯ないしテクストを丹念にたどりながら、レヴィナス「と」ユダヤ教との困難な「共生」を探りだそうとする。

さて、本書のなかで書評者が注目したのは、レヴィナスの「ケノーシス」論である。50年代前半のレヴィナスは「顔」と「倫理」の問題においてもっぱら倫理的主体の活動性=能動性を強調し、たとえば、シモーヌ・ヴェイユが理想とする受動的かつ「脱人格的」な主体を批判していた。ところが、「(アウシュヴィッツ以後の)人間」の「倫理的な意味づけ」を模索するなかで、キリスト教のケノーシスのうちにタルムードやリトアニアのユダヤ教との近さを見いだしたレヴィナスはのちに考え方を一変させ、「自己」にけっして回帰することなく、みずからを捧げて「他者」へと赴くような受動的主体を思考するようになる。とはいえ、ここで誤解してはならないのは、以上のような思想がキリスト教や伝統的なユダヤ教にたいする単純な賞賛を意味しているわけではないということだ。そうではなくて、レヴィナスの企図は「キリスト教とも、また単なる伝統的なユダヤ教とも異なるかたちで、ユダヤ教の『源泉』の方を振り返りつつ、それが現代において用いうる意義を、キリスト教徒を含めた世界に提示する」(同前)ことにあった。この点で、レヴィナスは「ユダヤ人思想家」に収まるような人ではなく、むしろユダヤ教という特殊な宗教から、「人間」の「倫理的意味づけ」という普遍的な思想を取り出そうとした、まさに「哲学をするユダヤ人」であったと言えるだろう。

もちろん、レヴィナスのいわゆる「ユダヤ性」(「ヨーロッパ性」)にたいしてはこれまでさまざまな批判が存在してきたこともまた事実である。この点も著者は抜かりなく言及している。とくに「共生」の相手になる「他者」とはいったいだれなのか(バトラー)、はたまた「他者」に応答する「選ばれた私」とはいったいだれなのか(デリダ)という批判は、レヴィナスだけではなく、「共生」について思考するあらゆる思想家にたいして絶えず投げかけられるべき問いである。しかしそれを差し置いたとしても、著者が示唆するように、ユダヤ教「と」キリスト教を筆頭として、レヴィナスがこの接続詞「と」と立ち向かいつづけたその軌跡は、「共生」をめぐる議論がますます加速してゆく今日の社会にあってひとつの参照点を与えてくれるにちがいない。

(江川空)