ナラティヴの被害学

本書の序章で著者阿部氏は、人文学研究の目的は「暴力の否定である」(19頁)と述べる。そして各章の論考では、ピンチョン『重力の虹』やモリスン『ビラヴド』、メルヴィル「バートルビー」から、映画『トップガン』、ウルフ『ダロウェイ夫人』、村上春樹『ねじまき鳥』などの作品に描かれる個人と過去との対峙が鮮やかに論じられている。

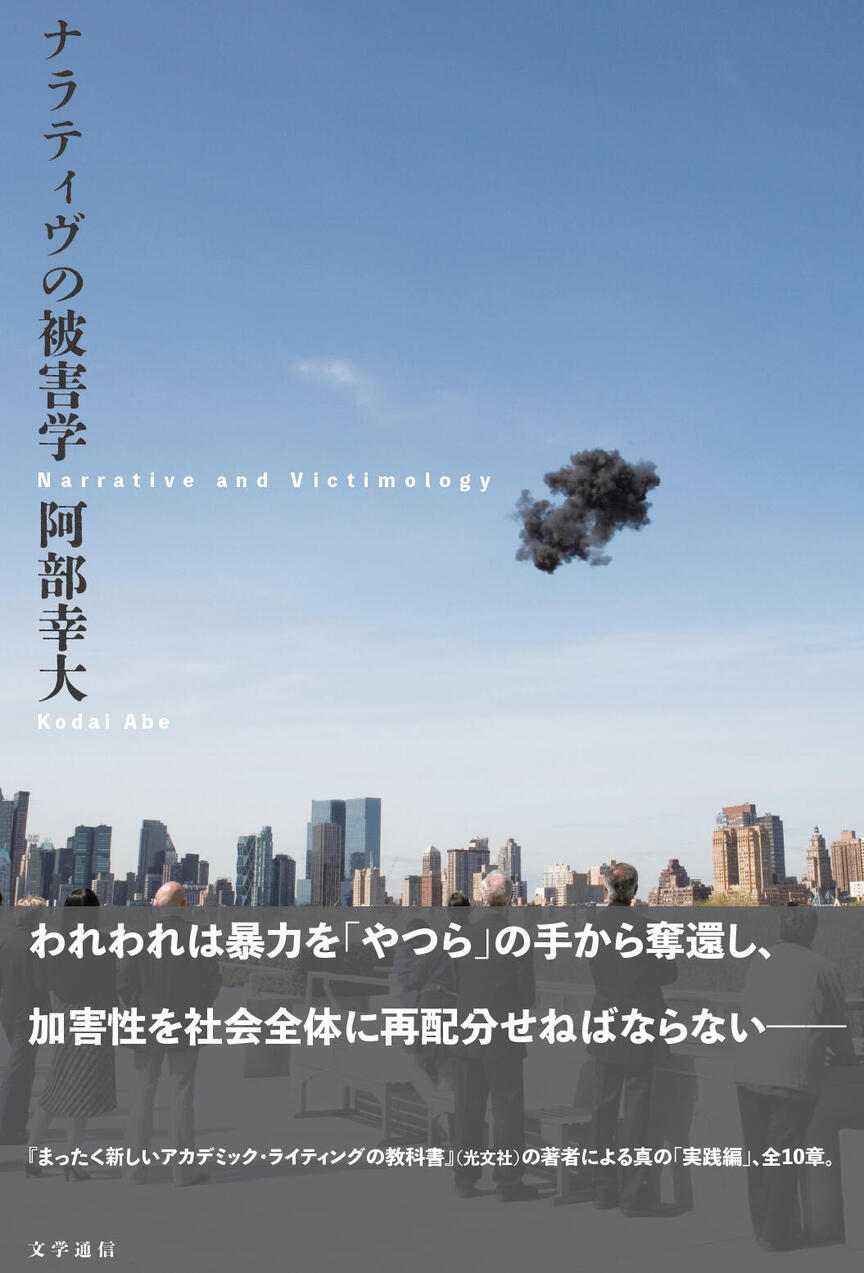

そして重要なのは、(書評家三宅香帆氏も自身の書評動画で本書を取り上げて紹介するように)、これらの各議論が加害者と被害者を明確に区別する論調を見直して、「加害者性を社会全体に再分配する試み」となっていることである。

我々はともすれば、考察対象において加害者・被害者を明確に区別し、前者を批判的に叙述することがいわゆる〈正しい〉批評的作法であるとも思いがちだ(それは論者にとっても〈安全〉であることを意味する)。

だがそのような被害/加害関係は揺らぎやすいものであり、「ナラティヴ」によって精妙に規定されているのだと阿部氏は指摘し、だからこそその力学を浮き上がらせなくてはならないと主張する。「その内容の真偽にかかわらず、ナラティヴには、被害者と加害者を、友と敵を、善と悪を、つくりだしてしまう力がある。だからそれをクリティカルに分析できるようになる必要がある」(17頁)

阿部氏はこの「われわれの外部にある暴力を指摘し批判することだけではなく、われわれ自身の加害性を批判的に受け入れてゆく」という「加害性の再配分の問題」(22頁)を被害学(victimology)として提示する。阿部氏の議論は、「いままさにわれわれもなんらかの暴力を許容しているということが将来あきらかになるに違いない」(21頁)、とそれに関わる私たちも、加害者性と無関係ではいられず、何らかの責任を引き受けなくてはならないことも冷徹に示している。

この主張を展開する批評の手際も明晰で、欧米の記憶研究(memory studies)の主要鍵語である「ポストメモリー(postmemory)」や「連座する主体(implicated subject)」などを効果的に用いながら、トラウマや集合的記憶と主体との関係性を堅実に論証している。

氏の前著『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』の手法の実践でもあるという本書は、後進の研究者たちを鼓舞しながら、人文学の未来の可能性も照らし出している。

(三村尚央)