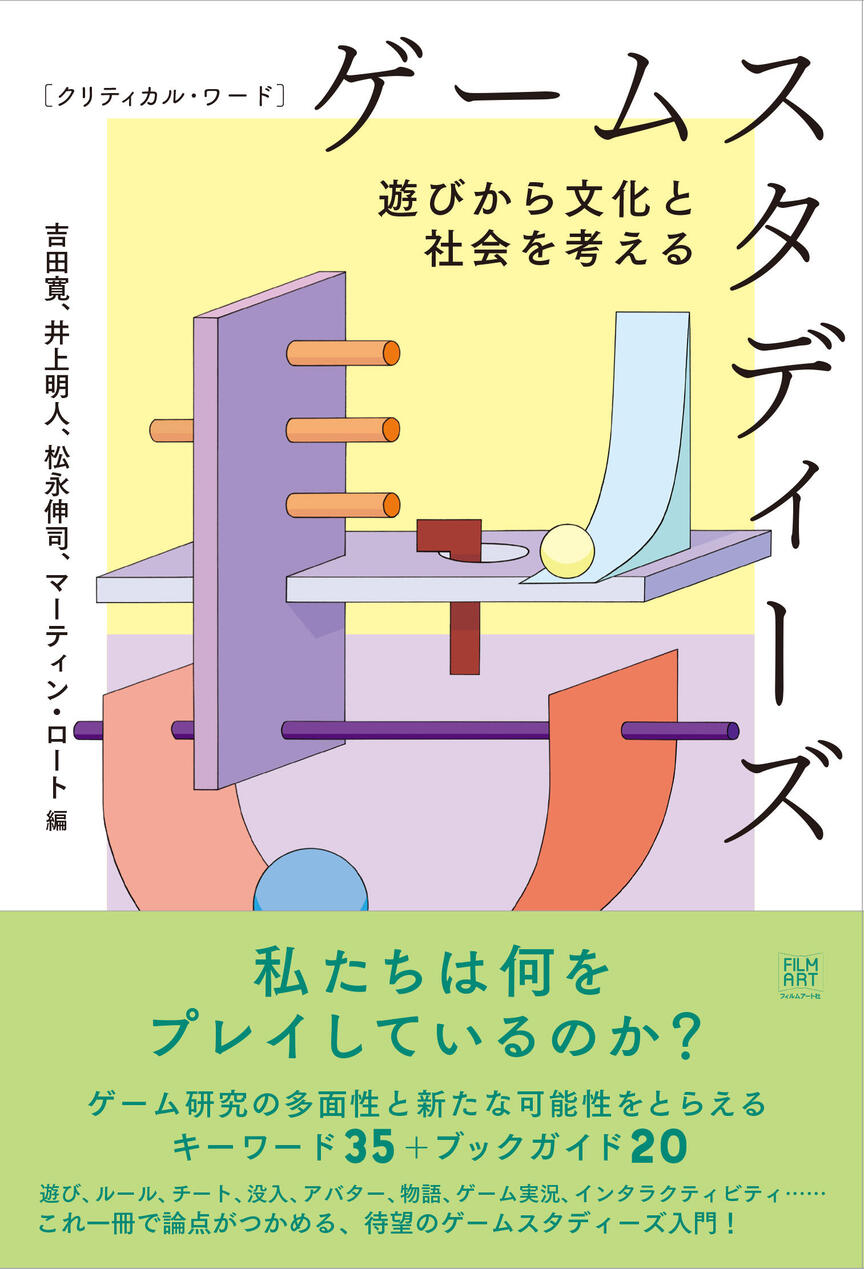

クリティカル・ワード ゲームスタディーズ 遊びから文化と社会を考える

世界のゲーム産業の規模は、2010年代に、音楽産業と映画産業を足した数字を超えたといわれています。いまやゲームは世界中で、文化的・経済的・政治的にもっとも重要な「娯楽=作品=製品=商品(の混合体)」となっています。

それに伴い、アカデミックな研究対象としてのゲームの価値も急速に高まりつつあります。学問としての「ゲーム研究(Game Studies)」は、今世紀初頭にヨーロッパで生まれ、その後、世界中にその裾野を広げてきました。日本の大学や学会では、ゲーム研究は、マンガ研究やアニメ研究に比べて後発ですが、近年では次第に存在感が高まっています。表象文化論学会でも、第11回大会(立命館大学、2016年)やオンライン研究フォーラム(2023年)でゲーム研究のパネルが組まれてきました。

しかしゲームの産業規模や文化的・社会的重要性の大きさに鑑みれば、日本でゲームを研究する大学や学会、研究者は、まだ足りません。これからもっと増えてよいでしょう。人材育成や企画開発、消費ニーズ調査、レーティング、ローカリゼーションや国際化対応、知的財産(IP)管理といった諸分野で、ゲーム企業と研究・教育機関は連携が可能であり、また必要です。その意味でも、ゲーム研究の重要性は今後ますます高まるばかりでしょう。

ただしこれまでのゲーム研究は、それぞれの研究者が「好き勝手」にやってきた部分が大きく──それが「新興の学問」のよいところでもあるのですが──依拠する理論や方法論もバラバラで、術語の用法にも少なからず混乱が見られました。特定の既存の学部や学科には収まらない、学際的で領域横断的な──文系でも理系でもない──ディシプリンであるため、興味があっても「手がかり」がなく、とっつきにくいこともたしかです。

こうした状況を少しでも改善し、ゲーム研究とは何かを初学者に分かりやすく提示したい、という動機から本書は生まれました。本書の企画段階で網羅的な文献調査を行いましたが、本書のようなコンセプトで編まれた入門書は、日本はもとより世界でも、これまで類書がありません。

第一部「理論編」では、ルール、フィクション、メディア、インタラクティビティ、遊びなど、ゲームの本質や定義にかかわる重要な8つの概念を取り上げて、一つずつ解説しています。編者全員の見解を統合して一つの「共通見解」を作り上げるのではなく、四人の編者が「各自の見解」を提示する、というユニークな形式をとっています。読者は、編者間の見解の相違や対立もそこに発見できるでしょう。

第二部「キーワード編」は、現代のゲーム文化をよりよく理解するために選りすぐった27の項目を取り上げています。またここでは個々の項目の内容だけでなく、その執筆者にも注目してもらえれば幸いです。大学や研究機関に所属する研究者だけでなく、ジャーナリスト、キュレーター、パブリッシャーなど、多彩なバックグラウンドをもつ執筆者が集まっています。それぞれのトピックの(日本における)第一人者に協力を依頼した結果、自然にこうなったわけですが、そのことはゲーム研究がアカデミズムに「閉じられたもの」ではなく、社会の諸アクターに「開かれたもの」であることを示しています。

第三部「ブックガイド編」は、「古典」に属するものから最新の研究書まで、ゲーム研究の必読書を20冊取り上げて、書評しています。本書が日本語で出版されることを考慮して、日本語で書かれた本はあえて外し、読者にとって言語的ハードルが高いと思われる外国語の本を選びました。これを手がかりに、読者には、ぜひ原書を手に取ってもらいたいと思います。

最後に。編者代表として私が執筆した「はじめに」でも述べましたが、本書は、ゲームの「制作(どう作られるか)」「受容(どう遊ばれるか)」「影響(どう広まるか)」という三つの側面にバランスよくアクセスできるように意識して編まれています。ここには、私が「表象文化論」という学問から学んできたことが活かされているように思います。この文章を書きながら、そのことに気付きました。周知のように表象文化論は、文化や芸術が立ち現れる場や状況、媒体(メディア)や文脈に意識的にフォーカスすることを大きな特徴としています。この方法意識は、「娯楽=作品=製品=商品(の混合体)」としてのゲームを研究するうえでも有効なはずです。表象文化論とゲーム研究はきわめて相性がよい、ということができます。

本書の刊行(またはこの紹介)をきっかけとして、表象文化論学会のなかでゲーム研究がもっと盛り上がっていくことを、本書の著者としても、そして一人の学会員としても、大いに期待しています。

(吉田寛)