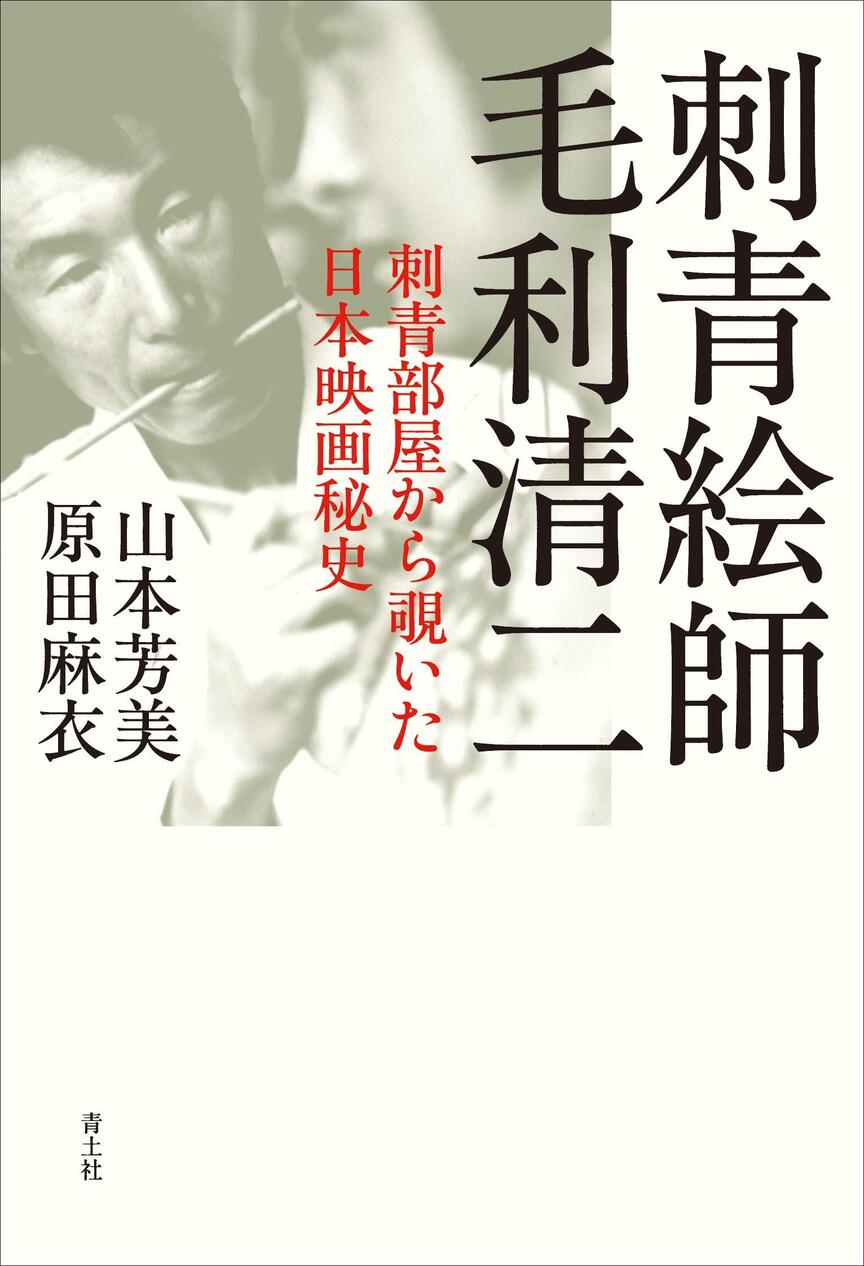

刺青絵師 毛利清二 刺青部屋から覗いた日本映画秘史

刺青絵師とは、映画やテレビドラマで役者の身体に刺青を描く「職人」のことである。少なくとも1950年代にはその存在が確認できるが、任俠・やくざ映画が隆盛した60年代以降、とりわけ東映と日活の撮影所では、なくてはならない専門職として数人の刺青絵師が腕を振るっていた。そのなかでも東映京都撮影所の毛利清二は、量、質ともに圧倒的な仕事を残している。毛利は東映京都が任俠映画路線に乗り出した1964年頃から正式に刺青を手がけるようになり、2010年で引退するまでのべ2000人以上の役者に刺青を描いた。映画では「唐獅子牡丹」が印象的な「昭和残俠伝」シリーズ(4作目以降)や、実録やくざ路線の嚆矢となった「仁義なき戦い」シリーズ、テレビドラマでは計804話を担当した「遠山の金さん」シリーズが代表的な例であり、おそらく多くの人が知らず知らずのうちに毛利の刺青を目にしているのではないだろうか。本書は、それぞれ文化人類学と映画学を専門とする二人の著者が毛利清二におこなった約二年にわたるインタビューを、「刺青絵師の仕事」「スターとの交遊」「ライフヒストリー」という三つの観点から再構成したものである。

「刺青絵師」という職業の記録も大きな目的だが、本書のもう一つの試みは、その時々でさまざまな仕事を請け負いながら撮影所を生き抜いた映画人の歩みを残すことであった。毛利は刺青絵師のなかでもっとも多くの作品数を手掛け、常に刺青絵の技法を模索しながら映画的刺青を開拓した。間違いなく映像作品における刺青化粧のプロフェッショナルである。しかし毛利は、最多の作品に参加していた70年代初頭でさえ、大部屋俳優の仕事を続けていた。映画産業が斜陽となり撮影所に東映太秦映画村ができると、毛利はその母体である東映京都スタジオの社員となり、目まぐるしい事業展開の流れに応じて映画村で楽焼屋の主人をしたり、ミス映画村のマネージメントをしたりしながら刺青を描いていた。さまざまな制約のなかで最良を目指してきた毛利は、だからこそ自らを誇りを持って「職人」と呼ぶのだろう。こうした毛利の軌跡から浮かび上がるのは、映画産業の動向であり、映画会社の方針であり、撮影所の現実である。本書はその意味で、撮影所を生きた一人の刺青絵師の記録であると同時に、日本映画史の一つの細部だといえよう。

(原田麻衣)