異邦人のフランス語圏文学

フランス語圏文学とは、文字どおりフランス語で書かれた文学のことだが、一般には、フランスではなく、フランス以外の地域、それもベルギーやスイスなどではなく、フランスの旧植民地であった地域において、旧宗主国であるフランスの言語を用いて書かれた文学を指す。当然ながら、そうしたフランス語圏文学には、複雑な歴史が背景にあり、アイデンティティの揺らぎが浮き彫りにされざるをえない。フランス語圏文学の書き手たちは、フランス語に対して、さらにはフランス語で書かれた文学に対して、つねに他者であり、一種の異邦人である。だが文学とは、そもそも、制度的な言説によって抑圧され、排除されたものの回帰をめざす営みであるはずであり、そうであってみれば、たとえ母語を用いている場合であっても、わたしたちは言語に対して異邦人であるしかない。ジル・ドゥルーズの言葉を借りるなら、「偉大な作家は、たとえそれが母国語であろうと、自己表現をおこなう言語においてつねに異邦人のごとき存在である」(『批評と臨床』)のだから。

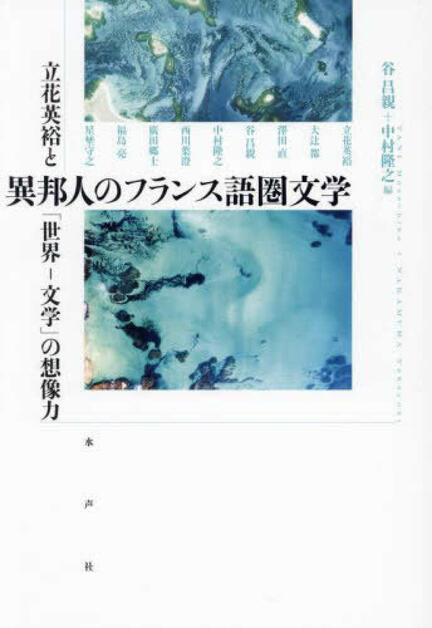

立花英裕(1949-2021)は、文学が必然的にはらむ「異邦性」にひときわ敏感な存在だった。ロートレアモン研究から出発した彼が、徐々にフランス語圏文学の研究へと重心を移していったのもそのためだし、すでにロートレアモン研究においても、このモンテビデオ生まれのフランス人詩人のうちに「異邦人」を見出していた。本書は、とりわけ数多くの翻訳をとおしてフランス語圏文学を紹介し、後継者を育てつつも、自身がさまざまな機会に書いた文学論をまとめることなく鬼籍に入った立花の原稿を、「パリの異邦人」「マルチニックとクレオール」「ハイチ、ケベックと「世界-文学」の可能性」という3つのカテゴリーに分けて収録した。そのうえで、立花を偲びつつ開いたシンポジウム「複数の世界文学に向けて——フランス語圏文学の遺産と未来」を発展させるかたちで各発表者(立花の並走者や後継者たち)が執筆した論文を後半に載せることで、フランス語圏文学を複数の視点から考察する一冊とした。

本書で扱われるフランス語圏文学は、コンゴ出身の作家マバンクの提唱した概念に従えば、単数形の「世界文学」に収まらず、複数形の「世界‐文学」へと越境していく。要するに、どこまでも「異邦性」をはらんでいるのだ。そこにこそ私たちは、「文学」なるものの今日的な意義を見出せるはずである。

(谷昌親)