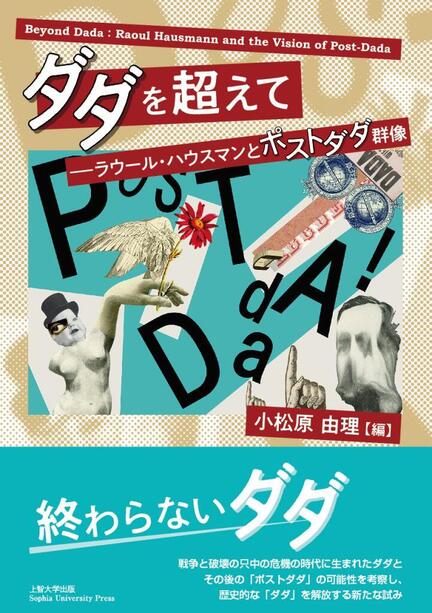

ダダを超えて ラウール・ハウスマンとポストダダ群像

本書はダダをめぐる4人の芸術家、ラウール・ハウスマン、ハンナ・ヘーヒ、クルト・シュヴィッタースそしてトリスタン・ツァラの四者四様の芸術軌跡を辿った群像録である。と同時に、ラトゥール風に言えば、アクターネットワークを浮かび上がらせながら、運動への「従来の語り」を再検証する実践でもある。ダダは1916年のチューリッヒに誕生し、シュルレアリスムへの移行をもって7年ほどで終了したという運動史観は、これまで定説とされてきたと言ってよいだろう。しかし、本書で取り上げる4人の芸術家だけを取り上げてみても、そのような区切りは全く無意味であることがわかる。例えば、本書の中核に据えたラウール・ハウスマンの活動を振り返るとき、20年代半ばから30年代、そして亡命生活に入る30年代後半にかけて、知覚変容のメディアとしての芸術とそれによる社会革命という方向性への追求は一層精鋭化しており、彼における「ダダ」は、その表面上の定義が「アンチ・ダダ」、「プレゼンティズム」や「要素主義」と仮変更されることがあれど、本質的にその核心に在り続けたことは疑いがない。にもかかわらず、この時期の活動が「ダダ」の語りからも、また第二次世界大戦後、フルクサスやネオ・アヴァンギャルドの語りの中で作り出される「ネオダダ」の言説からも該当することのない空白地帯となっていることは、これまで注視されては来なかった。このような問題意識のもと、本書は「ダダ」ではなく、むしろよりスパンも長く、スペースも広い「ポストダダ」という観点から、その芸術運動を捉えなおし、「歴史的」とされるダダでは見えてこなかった、ダダの姿を、一先ず4人の芸術家それぞれの布置の中から再び浮かび上がらせ、問い直す試みである。最後にもう一つ、「ポストダダ」といういわば広がりのあるこの概念によって、再びダダを捉え直すという意図のもと、本書が提示する重要な視点はジェンダーである。本書が、ハンナ・ヘーヒのみならず、ダダの語りの中で取りこぼされてきた多くの女性芸術家たちの存在へと未来形に拓かれた、新たなトポスの提示となり、今後の更なるダダ研究の発展に繋がればと、編著者として切に願う。

(小松原由理)