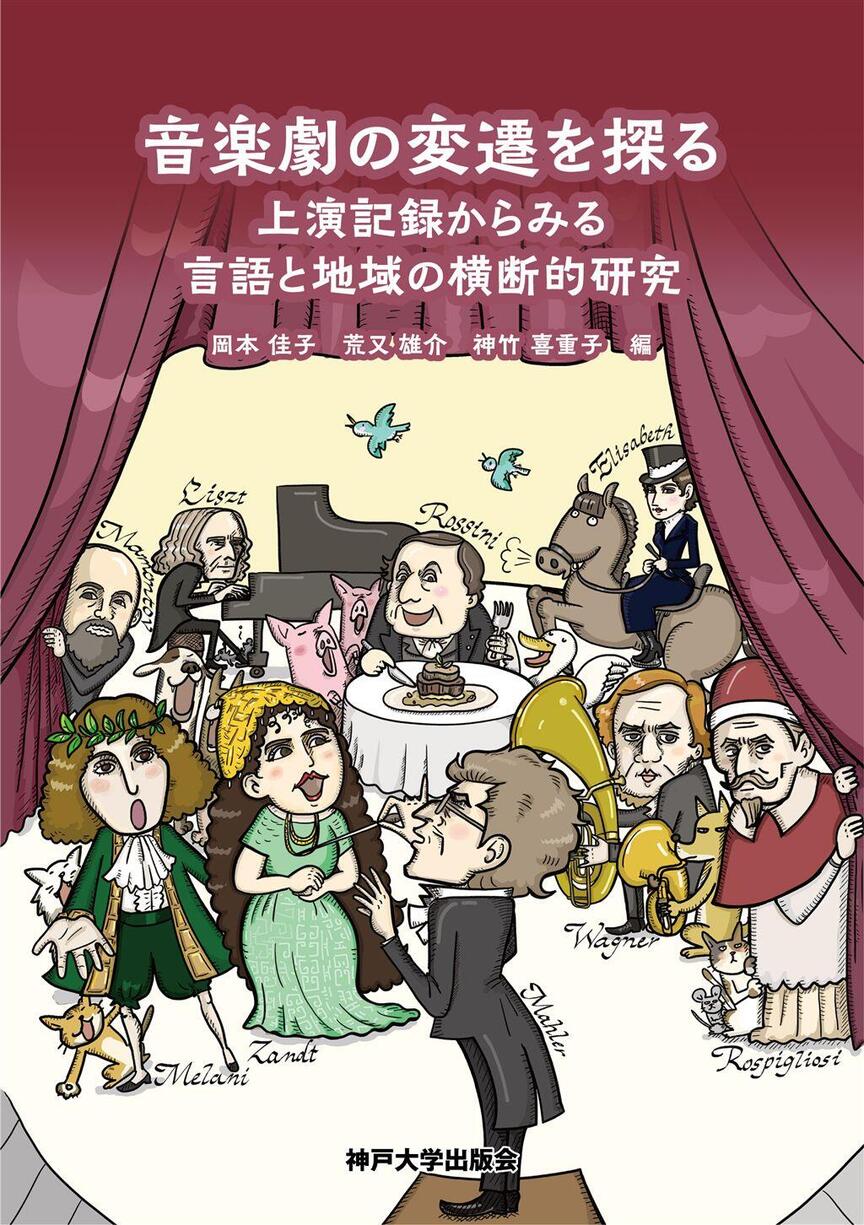

音楽劇の変遷を探る 上演記録からみる言語と地域の横断的研究

オペラや音楽劇に限らない話だが、とある作品が「いつ」「どこで」古典化され、逆に消えていったのかを実証的に示してみたい、さらに様々な要因が絡んでくるなかでその変遷が「なぜ」起きたのかが答えられるとなおよい、と考えたのが本研究のきっかけである。チームを組んでメンバーが増えていくにつれ、「そもそも上演記録を取ろうとする意思がなぜ生まれたか」「劇場内でのマナーはいつ誰によって固定されたか」「宮廷作曲家の仕事内容は変化したのか」「人気歌手の客演はどの程度儲けられるのか」と、関連する多くの問いが次から次へと出てきた。そうは言ってもオペラ上演は劇場という場で、作曲家のみならず台本作家、興行師、演出家、指揮者、美術家、演奏者、ダンサー、技術者等の大人数が関わる一大イベントだ。上演形態やその内容、頻度を決定づける諸条件や要素は無数にあるだろう。したがって全てを解明しようとするのは非常に困難であるので、本書では17〜20世紀のオペラのいくつかのケースについて、上述の問いを中心に少しでもその変遷を可視化、記述できるよう試みた。

実のところ、問いへの回答を提示してみても「うん、でもよく言われていることなのでもう知っている」という反応も少なくない(わかりやすい例として「オペラ上演史で《カルメン》の上演回数が多い」「指揮者マーラーが監督として劇場改革をした」と言われても、ふーん、としか思わない人も多いのではないか)。だがこれまで前提として繰り返されてきた言説であっても、実証的に示されることの少なかったいくつかの仮説を検証するというのもまた、人文科学においても意義あることではないかと思うのだ。

今でもこのチームのプロジェクトは細々と続いている。問いはポンポン思いついても、どうすれば答えられるのかという研究方法を考えるのは非常に苦労するところだ。統計専門の研究者の助けも借りながら試行錯誤していて、共著の論文を書いたというのも自分としては新鮮な経験だった。用いる資料として、劇場の上演演目資料集や当時のポスターを収録しているインターネット上のデータベースには大いに助けられた。本書の最終章にはそうした音楽劇研究や劇場研究に資すると思われるデータベースのリンク集をヨーロッパ中心に収録して、実践的に使えるようにも工夫した。

ところで本書は「神戸大学出版会」から出版されている。国内で大学出版会は数多くあるが独立した出版社は少なく、製作と販売を外部に委託した大学内組織であることが多い。この出版会も例にもれず神戸大学内の部署である(委託先:神戸新聞総合出版センター)。2017年設立の比較的新しい組織で、何より出版取次を介していない。その結果、宣伝や販売が、非常に、それはもうびっくりするほど弱くなっている。現時点(2025年8月)で本書を所蔵する大学図書館はたったの3館で、うち購入してくれたと思われる図書館はまだ1館だ。内容的な実力不足と言われてしまえばそれまでだが、それでも3館はちょっと少なすぎではないか・・・? この紹介で本書の情報が、潜在的な読者や、図書館の選定者に少しでも届くことを強く願っている。

(岡本佳子)