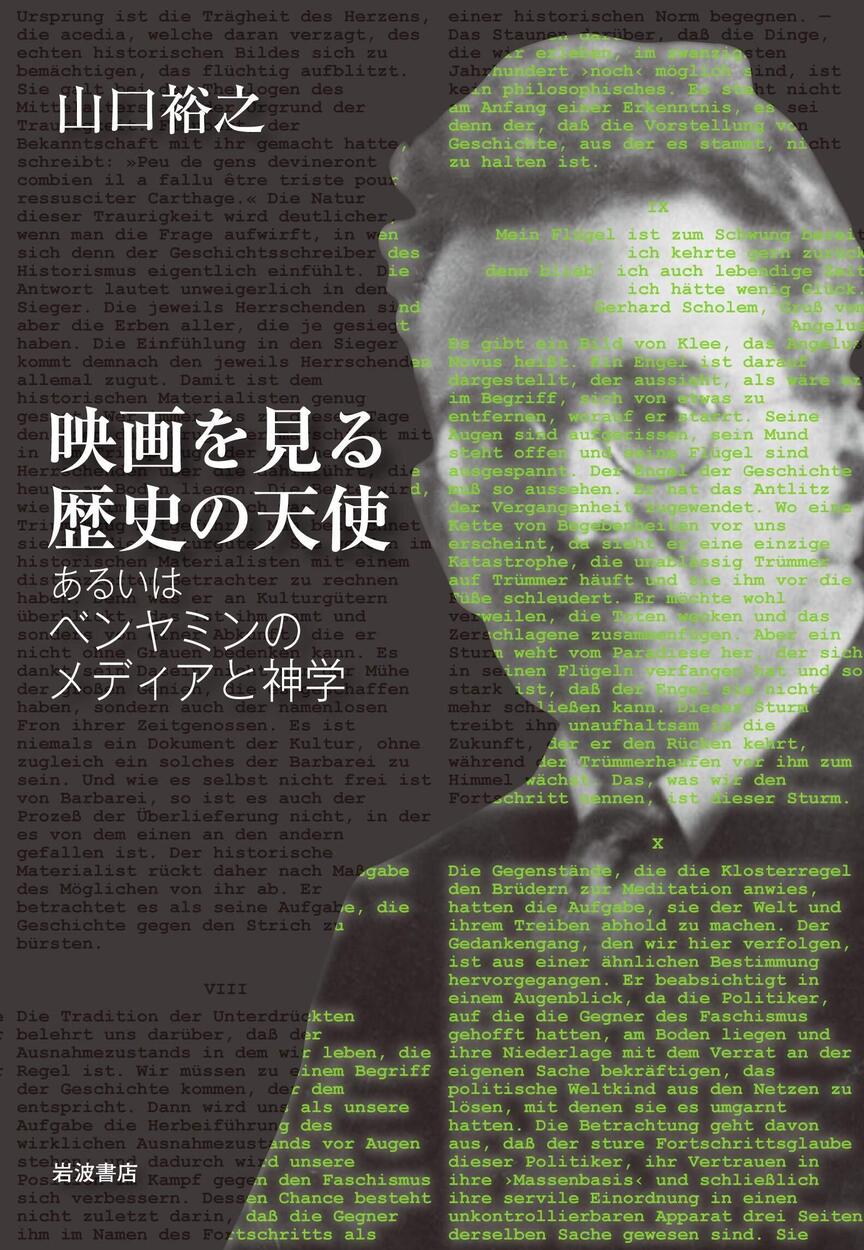

映画を見る歴史の天使 あるいはベンヤミンのメディアと神学

ヴァルター・ベンヤミンのような多面的な思想家にアプローチするにあたって、概説的な記述によっておぼろげな全体像を描き出す以上のことを目論むならば、何らかの側面に焦点を絞って論じざるをえない。結果としてベンヤミンのイメージは、文芸批評家、言語哲学者、文学史家、歴史家、メディア論者、エッセイスト、ユダヤ神秘主義者、マルクス主義者などといった複数の相貌に分裂し、さながらプリズムのような様相を呈している。そのような状況にたいして、ベンヤミン自身の概念である「星座的布置(コンステラツィオーン)」という概念をもちいることもできるだろう。だが、これまでの研究では、個々のテクストや概念についての文献学的・思想史的な掘り下げが進められていく一方、既存の学術分野の枠組みを踏み越えて、それぞれ異なるベンヤミン像のあいだで切り結ばれる思想的関係を検証することで、いうなればその真理内実を浮かび上がらせようとする作業がなされることは、日本のみならずドイツ語圏や英語圏においても稀であったように思う。

それにたいして本書が試みたのは、ベンヤミンのテクストのなかからメディア論的思考と神学的思考という二つの極を析出したうえで、両者のあいだの関係を徹底的に吟味することだと言える。すなわち、論文「技術的複製可能性の時代における芸術作品」に典型的に示されるように、映画をはじめとするテクノロジー・メディアの進歩に強い関心を寄せ、史的唯物論の立場から芸術受容の在り方の変化について論じたベンヤミンという一方の極と、破局や凋落によって特徴づけられる歴史の廃墟のうちに「救済」の契機を読み取ろうとしたメシアニズム的なベンヤミンという他方の極との弁証法的関係である。メディア理論家としてのベンヤミンについては、本書でもたびたび参照されるノルベルト・ボルツの一連の仕事──たとえば『グーテンベルク銀河系の終焉』やファン・レイイェンとの共著である『ベンヤミンの現在』──や、ミリアム・B・ハンセンの『映画と経験』などがただちに想起される。また、ベンヤミンのメシアニズムについては、スーザン・A・ハンデルマンの『救済の解釈学』のように、もっぱらユダヤ神秘主義思想の影響という文脈で語られてきた。だが、これら二つのベンヤミン研究の系譜が合流することはなく、たとえばベンヤミンのメディアをめぐる思考のうちに「救済」という理念はどのように位置づけられるのか、あるいは逆に、ベンヤミンのメシアニズム的思考のなかで映画というメディアはいかなる機能を果たすのかといった問題は、これまで十分に究明されてこなかった。本書の企図とはまさに、ベンヤミン研究におけるそのような決定的な空隙を埋めることであり、そのための方法論として導入されるのが、本書の著者の前著の主題である「アレゴリー的思考」にほかならない。

本書は三部構成となっており、第一部「技術──ベンヤミンのメディア理論の再構築」では、〈言語的メディア〉と〈画像的メディア〉という二つのメディア系列の接合(第1章)と、メディアの発展による技術性と身体性とのあいだの逆説的関係(第2章)という観点から、ベンヤミンのメディアをめぐる言説が考察される。ときにマクルーハンやフルッサーといった他のメディア論者の思想を補助線としながら展開される議論をつうじて、ベンヤミンの思考のメディア理論としての射程とアクチュアリティとが鮮やかに示される。つづく第二部「身体──触覚の思想史」は、ロックからライプニッツ、ヘルダー、リーグル、マクルーハンへといたる触覚をめぐる思想の歴史的系譜のなかに複製技術論文におけるベンヤミンの触覚をめぐる考察を位置づける第3章と、シュルレアリスム論における集団的身体と技術との関係を解明した第4章から構成されている。ここでの議論の中心は、技術メディアの発展による人間の知覚と身体の変容と、ベンヤミンにおける身体性と政治性との結びつきという二つの主題である。第三部「神学──メディアとメシアニズム」では、第5章でモンタージュや文書化といったメディア技術の特質と「救済」という神学的モティーフとの密かな繋がりが検証されたのち、つづく第6章で、ベンヤミンの歴史認識における「歴史的時間」と「メシア的時間」との二重性について論じられる。そして終章では、ベンヤミンの「神学」とは何かという問題が、ベンヤミンにおけるプロテスタント神学の影響などについても論及しながら検証される。そこから最終的に明らかになるのは、ベンヤミンの思考において二律背反的なものが共存することを可能にしている根本的な「二重構造」である。すなわち、世俗的な「歴史的時間」のうちに超越的な「メシア的時間」を、「破局」のうちに「救済」を、「アレゴリー的形象」として認めるような「「歴史の天使」のまなざし」こそが、ベンヤミンのテクスト全体を貫いているというのである。

以上、本書の議論の流れを簡単に確認してきた。内容的に非常に高度であるにもかかわらず、本書の論述はきわめて明快であり、「アレゴリー」や「自然史」といったベンヤミンの鍵概念にたいして、ポイントを押さえた分かりやすい説明がかならず付けられているなど、ベンヤミンの専門家にとどまらない、より広い読者層にたいする配慮も十分になされている。さらに、脱魔術化の過程でいったん失われた身体性が、メディア技術の発展がもたらす仮想的身体性というかたちで回復されるという主張(第2章)や、ベンヤミンを含めた多くの論者の言説で「触覚が諸感覚の統合的状態のメタファーとして機能している」(153頁)という指摘など、思わず膝を叩きたくなるような鋭い洞察も多い。本書は、日本のベンヤミン研究のレヴェルの高さを証明する一冊であるとともに、ベンヤミンやメディア、メシアニズムに興味をもつすべての人々にとって有益な導きとなるだろう。

あらゆる良質の研究書がそうであるように、本書もまた、ベンヤミンにおけるメディア理論や神学について、さらに考察を深めていく可能性を示唆してもいる。たとえば、本書の註のひとつで、ベンヤミンの「媒体」概念について、森田團の『ベンヤミン──媒質の哲学』(水声社、2011年)に言及したうえで、それが「本書で扱う「メディア」とはまったく異なるベンヤミン本来のMediumの概念をめぐる考察である」とされている(288頁)。だが、ベンヤミンの思考のなかで、文字や映画といった狭義の「メディア」と、初期言語論や翻訳論などのテクストにおける「ベンヤミン本来のMediumの概念」とは、はたして「まったく異なる」ものなのだろうか。むしろ、「神の言語」ないし「純粋言語」とその「媒質」をめぐる多分に神学的な議論の延長線上にこそ、複製技術論文に象徴されるベンヤミンのメディア理論は位置づけられるべきではないか(付言するならば、本書でも初期言語論における「〈媒質〉としての言語」というモティーフは確かに扱われているが、それはもっぱら言語の世俗化=脱魔術化という文脈においででてしか語られない)。さらに、ベンヤミンにおける史的唯物論と神学との関係についても、堕ちた被造物のうちに「救済」の可能性を読み取るといった「アレゴリー的」な反転の構図に回収するだけではなく、まさにこのメディア=「媒質」という二重性からアプローチすることも可能だったのではないか。だが、このような疑問は、本書の価値を損ねるものではまったくない。それはむしろ、読者を刺激し、さらなる問いや思考を誘発するアクチュアルな力と豊かさを本書が備えていることの証左なのである。

(竹峰義和)