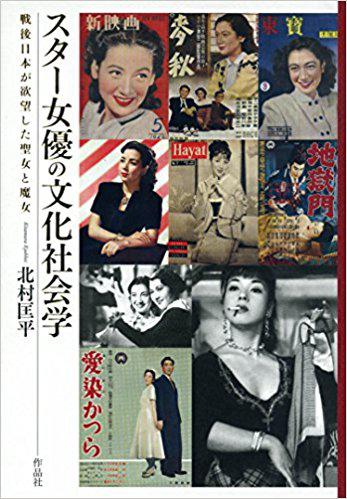

スター女優の文化社会学 戦後日本が欲望した聖女と魔女

本書は、「占領期(1945年〜1949年)/ポスト占領期(1949年〜1954年)」におけるスター女優─原節子と京マチ子─のペルソナ分析を通じて、日本人の<戦後>の解明を試みた熱意溢れる書物である。これまで多くの映画研究が傾倒してきた作家主義的アプローチから距離を置く本書は、戦後のスターダムを支えた二人の国民的スター女優がいかに大衆の集合的欲望を反映する身体として重要だったのか、ファン雑誌/映画雑誌からプレスシートといった映画外部のメディア・テクストの調査から明らかにする。とはいえ、詳細な映画テクストの分析は本書にまったく存在しないわけではない。むしろ本書は、戦後の大衆意識を再構築することで初めて達成される映画分析を実践する画期的な書物であり、その核にあるのが原節子と京マチ子である。

なぜ原節子と京マチ子でなければならないのか。著者自身、次の仮説のもと、この問いに何度も立ち戻りながら着実に本書を進めていく。すなわち、戦前派スターの原節子(清楚で知的な淑女)と戦後派スターの京マチ子(肉体美で男を堕落させる妖艶な女)の対極的なスターイメージは、「占領下のジェンダー/セクシュアリティ規範に関わる同一の言説空間に成立し、『共犯的』に戦後日本のスターダムを支えていた」というものである(p.52)。ファン雑誌と新聞の人気投票の調査から占領期を原節子の時代と実証する第一章では、占領政策と大衆娯楽としての映画の位置づけが確認され、また女性の身体が「理想化された身体」と「敗者の身体」の対立を表象する<場>として明確に類型化されていたことが述べられる。このような要求のもと、スクリーンにおいて一度も共演することのなかった原節子と京マチ子はどのような共犯性を持ち得たのか、第二章以降で明らかにされる。

第二章「躍動する身体」は、戦前から占領初期にかけて原節子が呈示した「反−規範的な身振り」の様相とその受容に着目する。まず第二章は、当時の戦前派男性批評家に酷評された『わが青春に悔なし』(黒澤明、1946年)が実際には復元された<青春>という関係性において若者観客に対して強大な訴求力を有していたことを指摘する。黒澤の映像技法に加えて、ここで重要だったのが、原節子の情動的で躍動する身体および強固な意志を見せる彼女の個性的なペルソナである。第二章では、戦前・戦中の映画テクストとファン雑誌の読者投稿の分析を通じて、小津映画で神話化された原節子のイメージを覆すほど屈強で過剰な、もう一人の原節子の「リアリティ」をモダニズム的感性、情動的身体のパフォーマンス、パブリシティという観点から掘り起こしていく。

1949年にデビューした京マチ子の情動的身体を分析する第三章「接触する身体」は、出演作品と外部のメディア・テクストで構築された京マチ子の相反する女性性の価値付けを読み解く。第三章では、京マチ子がカストリ文化に代表される肉体言説を反映した「敗者の身体」をエロティックな「肉体派ヴァンプ女優」として演じた一方で、雑誌メディアなどでは古風で日本的な女性像を構築しバランスを保つことで、ポスト占領期に多様な観客層から絶大な人気を獲得していた事実が突き止められる。著者が「万華鏡のごとく異なる表情」(p. 171)と称賛する京マチ子のペルソナは覗き込まれる角度によって輝きを変質させるだろう。

占領期の原節子の離接的身体に注目する第四章「敗戦のスター女優」は、本書が掲げる本質的な問題のひとつ、つまり「なぜ原節子でなければならなかったのか」(p. 174)という問いに対して、1946年から1949年までの彼女のペルソナが当時の観客のいかなる欲望によって作り上げられたのかを実証的につまびらかにする。理知的で頑強な意志を有した原節子は戦前・戦中の封建的な女性イメージへ抵抗する理想的女性像を担っただけではない。なかでも興味深いのは、アメリカと日本の間に存在したセクシャルな「占領」関係を取り消す彼女特有の「離接性」が彼女を占領期のスターダムの頂点へと押し上げた重要要素であったという指摘である。『青い山脈』(今井正、1949年)にも表出するこのような「離接性」は、「現実とは乖離した<理想化>された表象」(p. 238)を行う映画や映画スターが大衆から支持される上で不可欠なピースであったことが分かる。

『羅生門』(黒澤明、1950年)の海外進出以降、グローバル市場で特権的な位置を占めた京マチ子は国民的スター女優として讃えられていく。第五章「ポスト占領期における古典美」は、1950年代に京マチ子が出演した芸術映画(『源氏物語』吉村公三郎、1951年、等)の物語における彼女の位置と、アメリカ人の俳優や監督と関わった映画(『長崎の歌は忘れじ』田坂具隆、1952年、等)における彼女の身体イメージの比較が行われる。それによって、「ナショナリズムとオリエンタリズムが交差する結節点に京マチ子の身体イメージがあった」(p. 297)ことが導き出される。

1949年以降、占領期に女性の解放を牽引した原節子であった戦後民主主義の女神の背中から翼がもがれていく。第六章「ポスト占領期における<屈服>」は、原節子がいかに占領期末期から封建的で家父長的なイデオロギーに服従し、ノスタルジーとナショナリズムをその身体とペルソナで体現していったかを詳述する。第六章は主に小津安二郎の「紀子三部作」と成瀬巳喜男の『めし』(1951年)を鮮やかに分析し、原節子が「誇張された社会や女性を描く政治的な映画でこそ輝きを放つスター女優」(p. 375)であったと結論づける。特に小津の『東京物語』はすでに語り尽くされた作品としばしば耳にするが、著者の卓抜な作品分析は本作に限らず、他の小津作品を捉え直す新たな視点を与えてくれる。

対照的なスターイメージをもつ原節子と京マチ子が交錯したのが1949年という占領下の日本であった。前述の通り、二人は銀幕のなかで共演することはなかったが、1945年から1954年の<理想化の時代>において大衆の集合的欲望を共犯的に引き受けたのが原節子と京マチ子であった。終章「聖女と魔女」では、1955年以降の<日常性の時代>において若尾文子と美空ひばりが人気を獲得していくなかで、京マチ子は<変身>を、原節子は<母>という主題をそれぞれ引き受けていったことが見出される。

本書のあとがきで著者が述べるように、本書の焦点がときどき映像に翻弄されていると感じる読者もいるかもしれない。しかし、それは方法論の不安定さが露呈したのではなく、ファン雑誌といったメディア・テクストを緻密に精査した著者だからこそ発見しうる映画テクストと映画スターの魅力に突き動かされた結果であろう。その意味において、スター女優と映画テクストに向けられた著者のまなざしは戦後日本の映画観客の視点を再構築し、歴史を越えて重なっている。そのような贅沢な映画体験、映画スターの愛し方へと本書は間違いなく導いてくれるだろう。

(久保 豊)