| 研究ノート | 星野 太 |

|---|

テクストの航跡

星野 太

2011年5月末、スピノザ『エチカ』の手稿がヴァチカンで発見されたという報道が世界を席巻した。フランスの雑誌『マガジン・リテレール』の記事によれば、これはスピノザの友人(Pieter van Gent)の手によって書き写された手稿であり、スピノザの死後に出版され現在にいたるまで広く読まれている『エチカ』よりもオリジナルに近いものであるとのことだ(註1)。 この手稿と現行の『エチカ』との異同は、2012年にフランス大学出版会(PUF)から刊行されるスピノザ全集において明らかにされるそうだが、少なくともこの発見が今後のスピノザ研究に多大な影響を与えるであろうことは間違いないように思われる。

以上の『エチカ』手稿発見のような大事件はそう頻繁に起こることではないが、ひとつの手稿ないし写本の発見が従来の古典的テクストの読解に決定的な変更を迫るという事態は、過去のテクストの物質性というものをわれわれにあらためて強く喚起する。とりわけ印刷術の発明以前において、あらゆるテクストは文字どおり唯一無二の物体として流通していたのであり、テクストの帰属や細部の同定は今日よりもはるかに困難をきわめる作業であった。より原理的な水準で言えば、印刷術の発明以前において、今日のわれわれが考えるような「同一性」はいかなるテクストにも存在しなかったと言ってよいだろう。というのも、たとえある写本A’が写本Aの内容を一語一句正確に書き写していたとしても、厳密に言えば両者は書体、余白、造本などの点で「必ず」どこかが異なっているからである。

『エチカ』の手稿発見の報に接したとき、私はフィレンツェで「Translating the Past」という約一ヶ月間のワークショップに参加していた。同ワークショップは、アルベルティの設計によるパラッツォ・ルチェライに拠点を持つ教育研究機関(The Institute at Palazzo Rucellai)の主催によるものであり、博士課程以上の人文学研究者を対象とする専門的なプログラムである。その内容は、印刷術が発明される以前の写本を検討するための文献学的な基礎知識を体得しつつ、フィレンツェの各図書館で参加者自身の研究課題に沿った資料を各自検討するという極めて実践的なものだ。

ワークショップ参加者の内訳について触れておくと、2011年は私を含めた参加者10名のうち9名がアメリカの大学に所属する研究者であった。もとよりフィレンツェには、アメリカの大学と提携関係にある教育研究施設が少なからず存在する。有名な例を挙げれば、フィレンツェ郊外のフィエソーレには、ハーバード大学のルネサンス研究センターであるヴィラ・イ・タッティ(Villa I Tatti)や、ジョージタウン大学の所有するヴィラ・レ・バルゼ(Villa Le Balze)などが存在している。こうした協力関係を土台に、アメリカとイタリアの複数の研究機関の支援によって、本ワークショップは2010年にはじめて開催され、今後も年一回の頻度で開催される予定とのことである。私を含めた参加者はいずれも古典文献学の専門家でこそないが、ルネサンス期の文学や美術など、自身の専門とする研究を深めていくなかで、少なからず上記の技術を必要とする者たちばかりである。

あくまでも便宜的な区分にすぎないが、われわれワークショップの参加者が受けた手ほどきは、ラテン語の読解を除けば文献学(philology)、古文書学(palaeography)、書誌学(codicology)という三つの支柱に大別できる。複数の写本間の異同や、各時代の校訂者による注記の比較検討を通じて原典の考証を行う文献学と比べて、古文書学と書誌学は一般に馴染みの薄い言葉かもしれない。しかし両者はいずれも、以上のような文献学的読解を可能ならしめる基礎的な土台をなしている。

まず古文書学の知識が必要とされるのは、文字そのものの読解においてである。古代から中世にかけての多くのギリシア・ラテン語写本には、時代や地方によって固有の書体が用いられており、略号や筆記体の表記規則もそれぞれかなり異なっている。したがって、これまでに活字化されたことのないテクストを検討するに当たっては、まず写本を正確に――ということは文法的な誤りや誤字などを含めて――そのまま転記する必要がある(diplomatic transcription)。したがって古文書学は、校訂版(critical edition)を作成するという文献学的な作業の前段階において必要とされる知識であると言えるだろう。

以上のように、古文書学がテクストの内在的読解そのものの基盤となる技術だとすれば、書誌学はテクストの外在的読解の精度を上げるために必要とされる技術である。こちらの作業は主に写本の状態や来歴を明らかにするためのものであり、写本に用いられている素材や欄外の書き込みなどから、その現在にいたるまでの航跡を浮き彫りにする作業である。このような書誌学は、ある意味で文献学や古文書学よりも探偵的な手つきが必要とされる作業である。というのも、少なくとも私のような門外漢からすれば、写本のサイズや所有者のサインなどの容易に弁別可能な特徴を例外として、その写本についてのいかなる情報を記録すべきかという判断を下すことがそもそも困難であるからだ。この作業は、写本の透かしやフォリオの並びに対する注意を自身のうちに芽生えさせることに始まり、それぞれの要素からテクストの来歴を同定するための適切な資料を参照することを通じて、ようやくその遅々とした歩みを進める。ラウレンツィアーナ図書館所蔵の写本を検討していた私にその基礎を文字通り叩きこんでくれたデイヴィッド・ランドル教授(オックスフォード大学)は、テクストの余白ないし物質的基盤に重きを置いた以上のような書誌学的作業を「新たな文献学(new philology)」と呼んでいた。

私がフィレンツェで学んだのはあくまでも文献学の初歩中の初歩であり、その記録をこうして書き連ねることじたいがそもそも不遜な振る舞いであるかもしれない。しかしながら自身の経験に引きつけて言えば、上記のような仕事にわずかながらも触れるという経験は、いかなる時代のいかなるテクストを専門的に扱うかにかかわらず、あらゆる人文学研究者にとって貴重なものであるはずだ。たとえばそれは、われわれが日々参照している古典の校訂版の背後に存在する長大な時間に目を向ける契機ともなれば、それまでには視界に入ることのなかったテクストの細部に対する注意を高めることにもつながる。近年、アガンベンらの仕事によってふたたび脚光を浴びつつある「文献学」という学の名は、そうした細部に対する知の技法の謂いではなかっただろうか。

星野 太(日本学術振興会特別研究員)

(註1) http://www.magazine-litteraire.com/content/breves/article?id=19390

Bernhard Bischoff, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters, Berlin: E. Schmidt, 1979.

ラテン語古文書学の古典。カロリング小字体をはじめとする主要なラテン語書体の略号が網羅的に紹介されており、英訳も1990年に刊行されている。

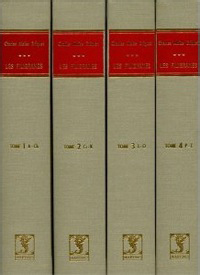

C.-M. Briquet, Les Filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier dès leur apparition vers 1282 jusqu'en 1600 (1 édition, Genève: A. Jullien, 1907).

写本の「透かし」を同定するための膨大な図録集。フランス語で書かれた中ではもっとも網羅的な図録であり、現在までに異なる出版社から複数のヴァージョンが刊行されている。

La scrittura greca dall'antichità all'epoca della stampa, a cura di Edoardo Crisci, Paola Degni, Roma: Carocci, 2011.

つい先頃刊行されたギリシア語古文書学の入門書(イタリア語)。ラテン語古文書学に比べて基本的な文献が少ないこの分野においては重要な一冊。