| 研究ノート | 岡本 源太 |

|---|

ジョルダーノ・ブルーノを読むアビ・ヴァールブルク

岡本 源太

西暦1600年に火刑台の煙と消えた哲学者ジョルダーノ・ブルーノ(Giordano Bruno, 1548-1600)については、歿後四百年にあたった2000年をひとつの節目に、前世紀末からこのかた驚くべき勢いで研究が進展しつづけている。なかでも重要な動向は、サヴェリオ・リッチやアントネッラ・デル・プレテらによるブルーノ受容史研究だろう。とりわけリッチのふたつの著作『ジョルダーノ・ブルーノの運命――1600年から1750年まで』(1990)、および『『ブルーノ復活』からイタリア人たちのブルーノへ――18世紀から19世紀におけるブルーノ哲学の変貌』(2009)は、記念碑的な業績と言える。火刑の炎によって忘却の彼方へと封印された哲学者というブルーノ像は、いまや過去のものになった。たとえブルーノの名それ自体は隠れていたとしても、その哲学は西洋の近代以降の思想にはっきりと刻印を残したのである。

その刻印は広範に及ぶ。リッチが受容史の事実を踏まえながら、ブルーノの「政治思想」の重要性を指摘していることは示唆的である。「宇宙論」、あるいは「記憶術」といった限られた領域にのみブルーノの思想的貢献を見ることはできない。ブルーノを自然哲学者ないし形而上学者として評価したドイツ観念論から新カント主義への流れ、またブルーノをヘルメス主義や呪術思想と結びつける神智学からイエイツ・テーゼへの流れと並行して、あるいはそれらの上流で、ヨーロッパの自由思想と啓蒙主義が、ブルーノ哲学を政治・社会・道徳・宗教等々をめぐるものとして、つまりひろく「人間」についての思想として受容した。「汎神論の発明者」ジョン・トーランド(John Toland, 1670-1722)の数々の著作や、啓蒙期フランスの地下文書『ジョルダーノ・ブルーノ復活』(1771)は、その嚆矢である。折しも、シェリング(Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, 1775-1854)以前の最大の「ブルーノ主義者」と呼ぶべきトーランドもまた、「急進的啓蒙」の急先鋒として、昨今あらたな眼差しを注がれている。

このブルーノ受容史研究の眼差しを、さらに20世紀以降にまで向けてみよう。するとそのとき、小説家ジェイムズ・ジョイス(James Joyce, 1882-1941)とならんで、美術史家アビ・ヴァールブルク(Aby Warburg, 1866-1929)が「ブルーノ主義者」として姿をあらわすだろう。

最晩年のヴァールブルクがブルーノ研究に集中的に取り組んでいたことは、エルンスト・カッシーラーによる悼辞にも語られている。1928年から1929年にかけてヴァールブルクは、レオナルド・オルシュキをはじめとしたブルーノ研究者に接触を試み、300冊をこえるブルーノ関連書物を入手し、ブルーノゆかりのナポリやローマはもちろんのこと、生地ノラにまで足を運んでいる。「ブルーノ詣で」さながらのヴァールブルク最後のイタリア旅行の様子は、昨2010年に『ビングとともに、ローマ、ナポリ、カプリ、イタリアで』としてまとめられた。この旅行のあいだ書き継がれた日誌やノート、さらに数々の書簡からは、ヴァールブルクが次第にブルーノにみずからの先駆者を、いやむしろ、もうひとりの自分を見いだしていったことが窺える。帰国後の1929年10月26日、死を迎えるその朝の日誌への書き込みによれば、ヴァールブルクが最後に構想していた研究は「ペルセウス、あるいはジョルダーノ・ブルーノによる定位作用の論理函数としてのエネルギー論美学」と題されるはずであった。

未完におわったこのヴァールブルク最後のブルーノ研究は、いかなるものだったのだろうか。近年になって徐々に校訂・公刊されはじめている晩年の手稿を繙くと、ブルーノの名のかたわらに太陽神ミトラスと英雄ペルセウスの名が頻出している。おそらく、ヴァールブルクにとってブルーノは、呪術や神話の闇夜を祓う理性の太陽であり、メデューサのごときイメージの呪力を克服する近代的思考の英雄であったのだろう。

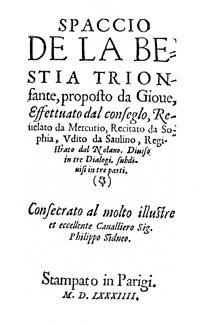

けれども、ヴァールブルクの英雄はいささか複雑な相貌をしている。たしかに1928年秋、研究に取り掛かった当初のヴァールブルクは、カッシーラーの示唆にしたがって、ブルーノの対話篇『傲れる獣の追放』(1584)を占星術批判の書として読解し、そこに近代の合理的思考の誕生を描き出そうとしていた。しかし、実際にブルーノの著作を読み進めていく過程で、このような構想は座礁を余儀なくされる。溢れんばかりの寓意や寓話によって語り出されているブルーノ哲学に、「イメージ」による呪術的思考から「概念」による合理的思考への近代的転換を見いだすことは、困難だったのである。だとすれば、ブルーノによって成し遂げられた近代への転換とは、いったいなんであったのだろうか。

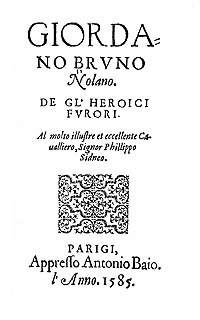

1929年元旦から読みはじめたまた別のブルーノの対話篇『英雄的狂気』(1585)に、ヴァールブルクは答えを見つける――〈恐怖〉(ポボス)から〈愛〉(エロース)への転換、つまり、人間を恐怖に陥れ呪縛するイメージの否定的呪力を、社会を形成し発展させる肯定的活力として逆用することこそ、ブルーノが成し遂げたものだったというのである。

おそらく最期までヴァールブルクは、いかにして呪術的イメージから合理的概念への進歩がなされるのかという、カッシーラーから示唆された認識論的な問題関心を捨て去りはしなかった。しかし、そのような関心にもとづいたためにブルーノを最終的には「哲学者」でなく「詩人」としてしか評価できなかったカッシーラーとは異なって、ヴァールブルクはいくぶん躊躇いを見せる。そもそもブルーノの狙いは、「抽象的単純性のヴィジョン」を獲得することなのか。それとは別に、「社会を益するエネルギー論の尊重」でもありうるのではないか。ブルーノの試みがイメージを概念へと解消することではなく、むしろ概念の手前でイメージの力を活用するものであったとすれば、ブルーノを評価する正当な尺度は、認識論の観点よりも、社会や政治の問題系にあるのではないだろうか。

ヴァールブルクが仄見たこの可能性は、図像集『ムネモシュネ』にいたる彼自身の試みと通底している。知られているように、晩年のヴァールブルクはイメージのもつ社会的記憶としてのはたらきとその政治的射程に深い関心を寄せ、それを『ムネモシュネ』に結実させようとしていた。このヴァールブルクの関心は、実のところ、紐帯と社交をめぐる政治理論として読まれるべきブルーノ晩年の呪術論草稿群の狙いに符合する。最晩年のヴァールブルクにはブルーノの遺稿にまで眼を通す時間は残されていなかったにせよ、ヴァールブルクがブルーノにもうひとりの自分を見いだしたのは、ゆえなきことではない。

ヴァールブルクの生涯にわたる試みはおそらく、世紀転換期の思想やヴァイマールの文化、さらにはふたつの世界大戦にいたる政治などの、同時代的な文脈とのつながりのみで測り尽くされるものではないだろう。むしろより広く、ルネサンス以来の西洋近代のイメージ論の系譜上に位置づけられるべきものでもある。その「名のない学」の射程を押し広げるためにも、アビ・ヴァールブルクにおけるジョルダーノ・ブルーノの残存は、今後のさらなる調査に値する主題にほかならない。

岡本 源太(関西大学/京都造形芸術大学)

アビ・ヴァールブルクの遺稿ノート「ジョルダーノ・ブルーノ」

ヴァールブルク『ビングとともに、ローマ、ナポリ、カプリ、イタリアで』(Aby Warburg, Mit Bing in Rom, Neapel, Capri und Italien, hrsg. von Karen Michels, Corso Verlag, Hamburg 2010.)

ブルーノ『傲れる獣の追放』(Giordano Bruno, Spaccio della bestia trionfante, London 1584.)

ブルーノ『英雄的狂気』(Giordano Bruno, De gli eroici furori, London 1585.)